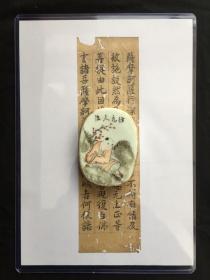

世界本大同:古贤大幅写经一纸:写经,就是抄录经书。雕版印刷术发明之前,佛经须通过手工抄写来复制和流传,许多寺院皆供养职业抄经人按照一定格式规范来抄录佛经。此物采用上等黄麻纸,自然古旧,墨色如漆,如魏晋人写经独特面貌范式,淳朴自然、圆融天真,彰显古时民间艺术生活的生生不息。前人沐手而书的一页虔诚,折射出世界“真如佛性,非是凡形,烦恼尘垢,本来无相”的率真大同。

¥ 4500 七品

仅1件

作者古代佚名

年代不详

页数1页

尺寸26 × 7.6 cm

上书时间2020-11-22

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:七品

- 因年久蛀洞、边缘老缺。整体品相尚可,瑕不掩瑜。

- 商品描述

-

注:因年久蛀洞、边缘老缺。整体品相尚可,瑕不掩瑜。

尺寸:长:26厘米

宽: 7.6厘米。

由此精美嘉物引申以下:

1:古代写经:

是以佛教的信仰崇拜为心理基础,以寺院为集散中心的一种全社会投入的活动。无论官署、民间,还是僧侣、他们用抄写佛经的这种形式,来表示皈依、虔诚。虽然它是从实用开始,但依旧走向对美的追求。例如人类文明早期的陶器、象形文字都是实用功能为先,却早就包含了审美功能。从甲骨文开始,文字已经包含了美学规则,到现在都没有变。

1900年,敦煌藏经洞无意被开启,敦煌学也随之兴起。敦煌藏经洞所出文书,学界一般称为“敦煌文书”或“敦煌遗书”。在敦煌文书中,九成左右的文书属于佛教文献,种类繁多,数量可观。这些丰富的材料记载了敦煌地区轰轰烈烈的抄经历史。

佛教诞生于古印度,但是为何抄经活动能够在千里之外的古代中国社会经久不坠,这是值得深思和探讨的问题。口耳相传是古印度文化传承的主要手段,而文字书写的意识较为薄弱。佛教诞生后,佛法“皆口口相传”,不立文字。此种传法手段导致佛经大量流失,教团内部也因记诵差异而出现分歧,并加速了教团分裂。与此相反,我国古人却有“声不能传于异地留于异时,于是乎书之为文字”的认识。因此,当佛教于两汉之际传入中国之后,信众积极传译书写。此外,古代中国文字的统一和纸张的使用又是印度社会难以比拟的。古印度小邦林立,语言各异,佛经不易广泛流传,而古印度书写所使用的贝叶也不利于广泛使用。因此,我国古代社会拥有抄经活动轰轰烈烈展开的思想认识和物质基础。而真正刺激民众抄经活动的是佛教宣扬的“因果报应”和“功德回向”思想。在佛教的宣扬下,民众逐渐接受抄写佛经是一种善事的观点,认为抄经行为是“胜因”“功德”“善根”“福”“善果”“胜业”“福善”“福田”。而末法思想是民众热衷抄写佛经的另外一个重要原因。最迟到北凉时期,已有人相信中国进入末法时期。末法时期,经像俱毁。笼罩在末法恐惧下的民众积极书写佛经,“存经以备法灭”,著名的房山石经便是在此种思想影响下形成的。

对于敦煌地区的抄经活动,必须站在历史大坐标轴中,以更宽阔的视野加以审视,才能辨别敦煌与中原地区文化的异同,考察不同区域间的文化交流。同时,因为研究对象的特殊性,须综合应用宗教学和历史学方法多方面考察,以便从有限的材料中获得更为饱满的信息。

官府和寺院的抄经活动

敦煌写经中,一部分经文是由官府和寺院组织抄写的。寺院和官府组建的写经道场是如何运行的?史书阙载,无从得知。幸运的是,敦煌文献中保存有抄经道场遗留下来的《抄经历》《配纸历》《勘误历》《抄经名册》等各种原始记录。这些史家眼中的“边角料”,成为今人了解古代道场抄经运行模式的宝贵资料,也为我们清除一块史学盲区提供了可能。

敦煌抄经道场的抄经生和校对者一部分由寺院僧人充当,一部分由世俗社会中的衙牙担任,在吐蕃时期部落百姓也成为抄经大军中的重要力量。出于虔诚和阅读的方便,楷书是道场规定使用的字体,抄经者在抄经之前要熟读经文,熟练掌握生僻字的写法。古代物质匮乏,为确保纸张不被抄经者偷盗和浪费,道场制定了严格的纸张使用制度。抄经生所用纸张是道场按照《经录》一次性发放的,如果抄经生抄写有误,需要以废换新,并登记在案。所抄写的佛经,一般经过两至三次校对,才可以入藏。吐蕃时期多则达到九次,这与当时抄写者水平不高有很大关系。如果校对者发现抄写有误,抄经者必须重新书写。校对出的错误和书写的错误,均记录在役工册中,是校对者和书写者日后取得报酬的重要依据。抄经道场有严格的抄经制式:“散说一十七字为行;偈颂二等:四、五言则四句为行,七言偈则二句为行。”抄经制式的执行为检校佛经提供了方便。抄写合格的经文才可以归入寺院经藏,并由经藏“所由”(即经藏的管理者)负责经文的日常护理和借阅。

敦煌文书中保存了一批武后为其父母祈福而抄写的《金刚经》和《妙法莲华经》,在佛经尾部有抄经列位信息,记载了抄经时间、抄经生及抄经生所属机构、校阅人及校阅人所属寺院、抄经使和抄经判官、装潢人。武后发愿抄写的经文,由左春坊、秘书省、弘文馆、门下省楷书手担任,所抄佛经经过“三次校对”“四次审阅”,其中校阅者由当时长安、太原等地的高僧大德担任。抄经使和抄经判官,负责抄经质量和抄经物资所需。武后抄经所留存的实物,是今人打开古代皇室抄经历史的一把钥匙。

信众的抄经活动

与寺院和官府大规模的抄经活动不同,民众一般抄写小部头的佛经,抄写完毕后通常在佛经尾部书写一段“题记”,用以记述抄经者身份、抄经时间、场合、缘由、祈愿内容、抄经经过等信息,所记内容丰富多彩,具有很大的学术价值。抄经题记体现了民众的佛教信仰以及对佛法的理解,从中不难窥探佛教思想融入中国社会的历程。其次,传世文献中记载民众生活的内容少之又少,史官们更关注的是帝王将相的丰功伟绩和维护长幼尊卑的礼乐纲常,对普通民众的生活往往惜墨如金、阙而不载。然而,普通民众的历史才是有血有肉的历史。幸运的是,抄经题记弥补了这种缺失,淹没在历史迷雾中的民生影像借此越来越清晰地展现于世人面前。抄经题记记录的并不是古人生活内容的全部,却是现知材料中最为直接观察古人生活世界的“窗口”。从抄经题记可以看到古人种种世俗诉求和民生所向,如:延寿愈疾(S.6230)、分娩平安(P.2900)、护国安民(P.2312)、转为男身(书道博物馆藏)、合家团圆(S.2360)、早归故土(S.2605)、消除牢狱之灾(BD05671)、风调雨顺(北0686)、两国和好(S.1963)、仕途通顺(S.87),等等。

参与抄经活动的人物涉及社会各阶层,总体可分为三个层次:首先是皇室贵胄;其次是从中央到地方的各级官吏;而为数最多的是走卒贩夫、工农兵学等芸芸众生。抄经者抄写佛经时,在时间上具有一定的趋向性,即一般在佛教神圣的日子中抄写,他们将本来均质的时间分割成神圣和非神圣两部分,认为在适宜的时间内书写佛经,功效大于平日,更为灵验可感。在佛教上报“四重恩”思想的影响下,父母、眷属、师僧、国主是抄经者主要的祈愿对象。

佛教一直强调善恶果报的必然性。信众也坚信写经是善因,会带来好的果报,而结果却并非信众所期待的那样。按此逻辑推理,信众的抄经活动应该昙花一现,不可能在历史上久行不坠。以何种心态理解这种有悖常理的行为呢?这与佛教三报论思想的传播有很大关系。抄经者同意将福报延迟至下世或者扩展到眷属身上。同时抄经者通过虔诚的抄经行为,如刺血写经、书写重要典籍,来优化福报结果。随着佛教信众增多,以盈利为目的的抄经坊和抄经生产生,“买福卖罪,如持左契,交手相付”,抄经供养完全世俗化。可以说,在抄经市场中,俗众抄经是在世俗利益标尺下所做的宗教信仰行为,书写佛经是其获得福报的手段之一。

通过对敦煌写经的研究,可以看到:敦煌藏经洞所出文献因特殊的历史遭遇,反映同一历史事件的文书散藏于中、英、法、日、俄等世界各地。如果孤立地分析某地所收藏的文献,其历史信息是非常有限的,据此难以把握文书本来的性质。但如果采用综合研究的方法,将反映同一事件的、散藏于不同机构的文献搜集起来,犹如将历史的片段缀合起来,最终可获得完整的历史全景。此外,在解读抄经题记时,既要避免过度解释,又必须将其放在整个大的历史背景中,这是解读所有抄经题记时必须要遵循的原则之一。如此才可以最大限度地释放出抄经题记所蕴藏的历史信息,抄经题记的内容才可以变得更为饱满。而对于抄经题记中所表现的今人难以接受的行为,今人应以同情的态度加以审视,而不可一味地将其贬为愚昧无知,只有这样我们才可以更为贴近古人的生活,才能更为深刻地理解他们的思维模式和行事原则。

(作者:赵青山,系国家社科基金项目“6—10世纪敦煌地区抄经史”负责人、兰州大学副教授)

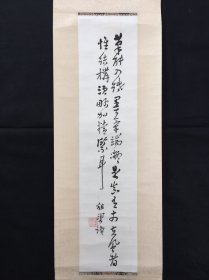

2:写经大类:

六朝写经:处于写经的发展时期,字体多变,风格还未定型,有类似隶书的字体,比较推荐隋人写经,接近唐人写经,但是又不像唐人写经那么成熟,所以别有一番意趣。

唐人写经:我们说写经,一般是指唐人写经,风格已经完全成熟,与现代人审美吻合,格调很高。最为推荐。

宋人写经:现存数量不多,比较优秀的当属金粟山大藏经,但是由于宋人写经趋近于雕版印刷风格。

元朝以后写经:代表人物赵孟頫,文征明。其实这一类写经已经归类已经比较模糊了,气息与唐人写经相去甚远,一般习惯分类在小楷里。而清朝以后小楷多是馆阁体,印刷体为主。

日本古写经:日本写经是一个独特分支,很好地传承了中国写经,并有所发展,独特的大字写经体系,很值得学习。

大字写经是指字径2.0cm以上的,一般写经字径在0.8~1.8之间。

3:较个真!敦煌古代写经手的报酬到底是多少?

旃檀佛艺

2019-12-02

也论敦煌古代写经手的报酬

并及中古时期农民生计问题

文/申尧

不久前,拜读赵声良先生的一篇文章,题为《敦煌古代写经手的报酬》,文采斐然,功力深湛,让后辈受教匪浅。先生文后有读者提出了一点疑问,质疑赵先生提出的日写经两千字的观点。敝人对赵先生文章内容既佩服、赞同,又稍存疑惑,故据此议论。既为赵先生辩护,又提出一点不同的意见,以备来者拍之。

先生涉笔关注的,便是法国国家图书馆藏P.2912号文书,现引如下:

“写《大般若经》一部,施银盘子叁枚,共卅五两。麦壹百硕、粟五十硕、粉肆斤。右施上件物写经,谨请炫和上收掌货卖充写经直,纸墨笔自供足,谨疏。四月八日弟子康秀华”。

这是央视纪录片频道播放的《汉字五千年》第六集当中出现的镜头,“电视节目中讲,当时的写经手日子还是过得很富足。因为经专家们计算,施舍的这些物品,按当时的价格来算,相当于3000斤小麦。”

赵先生据此进行了详细的剖析,有兴趣者可以阅读原文。最后结论是“当时的这点报酬,对于抄经手来说,实在是太低了,连勉强糊口都很成问题。电视节目讲抄经手‘过得很富足’,显然是错误的。”

真的是这样吗?以下不揣浅陋,本着不认真不舒服“斯基”的精神试着分析一下。

1、“卅五两”是价值还是重量

“施银盘子叁枚,共卅五两”,这蕴含什么信息呢?35之数并不能被三整除,可见不是同样规格,按照此前考古信息,一般银盘子也就是500克左右,下文另证。

赵先生文中说“这是中国的斤,折算成625克”,这大致不差,但要注意的是,在唐代,是大斤的概念。

1970年西安南郊何家庄出土记有重量唐银器7件,推算平均每两42.8克,合斤684.8克。又1979年山西平鲁出土“金铤”,自记重二十两,重807.8克,则每斤约646克;同出土“员外同正铤”,自记二十两,重283克,合斤重226.4克。按此每斤有折合约665(大)、约 226(小)克之分。而且,大重恰好是小重的三倍。则古书上说北周、隋以古斗三合并为一,是确实的。并且,考古资料也证明,在唐代,显然大小计重办法是并用的。

回到敦煌文书,三个银盘子如果作价35两,则总重或约为1456克,或为495克。显然前者为是,敦煌文书记录的银盘子系采用大斤换算,平均除以三,也证明一个银盘子可能就是重500克左右。

按照考古资料,此处35两应系记重,而非价值,并且银盘为银制品,比银本身价值高。又可见当时施主的体贴和“如法”,经云饮食、卧具、医药、衣服四种供养之说,四供合于法度,不过是了“四”这个数。经文中的四供养是刚需,而此时供养者仅略供食物意思一下,可见当时物价不算腾贵。

除了银盘子,算上其他供养,实际上的破费还要多。供养物还有麦子、小米和面粉,以及纸张、笔墨等,唯独没有钱,这又是为什么?这或许遵守“不捉金钱”的佛家戒律,供养银器则或是因循以金银等七宝供养的规矩。施主并未提供黄金,或者当时黄金并不易得。再者由于粮食不多,不是“货卖”主体,焦点自然在银器。

文中请和尚“收掌货卖充写经直”,则又可玩味一番,这就牵涉到所有供养在当时大致的物价水平。文书没有记录时代,则我们按照唐代以前的战国、秦汉、魏晋南北朝脉络,假定为唐初,大致梳理一下。

2、唐及以前人民生计及购买力问题

按吕思勉先生《两晋南北朝史》,战国李悝尽地力之教曰:“一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。除十一之税十五石,余百三十五石。食:人月一石半,五人终岁,为粟九十石。余有四十五石。石三十,为钱千三百五十。除社、闾、尝新、春秋之祠,用钱三百,余千五十。衣:人率用钱三百,五人终岁用千五百。不足四百五十。不幸疾病、死丧之费,及上赋敛,又未与此。此农夫所以常困,有不劝耕之心。”这是古代记载农民生计最古、最清晰的分析报告。

吕思勉先生论此曰:“不足四百五十,合粟十五石;疾病死丧之费,及上赋敛,假亦以粟十五石计;则五人终岁,当得粟百八十石,乃可勉支,此为至俭之率矣。”

按林甘泉主编《中国经济通史·秦汉经济史(上)》:汉代1石=2市斗,1市斗=13.5斤,1石=27市斤。汉代1石为20000毫升,1斗为2000毫升,即秦汉时期1斗禾重2.7斤,这也是以实物测量所得数据。”

因此,秦汉时期一石粮食,重约27斤,五口之家全部收入约4050斤,而实际“勉支”还需要800斤。

按李悝所言,一夫月食40.5斤粮食才勉强果腹,每天1.35斤,这点干粮,不可谓不苦。赵先生也说:“一个人平均每天可以有1.25斤小麦……恐怕还不够抄经手的基本生活。”

李悝时代(公元前五世纪)战国时期粮价45钱购27斤,合1.67钱一斤。农民年岁收入6750钱。纳税675钱、吃饭4050钱、平日祭祀过节费300钱、穿衣服1500钱,这就6525钱了,余下225钱,还不算求医问药等支出,怎么能不穷困呢?

随着垦殖技术和经济发展,到了汉代,亩产增加,税收也相应增加,魏晋时代到了三七开的惊人税率。所以人民温饱常常出问题,年谷不登,便要忍饥挨饿,甚至到处流浪,易子而食,死填沟壑。

隋承北周,度量之器合古代三斗为一斗,一斗8斤左右(又见以下大小斤之别)。按《资治通鉴》,隋大业七年,米一斗卖至数百钱。其后,据《太平广记》,米斛万钱,即每斗一千文。再后,隋恭帝义宁元年,米价更高到三千文一斗。《通鉴》云义宁元年十二月乙未东都米斗三千,人饿死者十二三。

按照上述物价体系,从三四十钱/斤,125钱/斤,不断攀升到375钱/斤……难怪饿死人。

到了唐代贞观年间,物价非常低廉。就米价来说,每斗只卖钱四五文,或甚至两三文。《贞观政要》“至贞观三年,关中丰熟。……又频致丰稔,米斗三四钱。行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加以供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也。”

需要注意的是,三斗为一,则此时物价约0.4-0.5钱/斤,比唐初隋末便宜几十倍、上百倍,不愧贞观之治。

在唐代米的最高价格约四百文一斗,大部分时间约一百文一斗。故可知一两银最多可以换粮2000斤,最低可换80斤。35两银子可换2800斤至11200斤。所以《报酬》一文认为大约值3000斤粮食在通货膨胀水平上是可靠的,但如果是丰年,那可就远不只这些了。按照银器加工“半工半料”的规矩,三千斤就要翻一倍,这三个银盘子的价值六千斤粮食打不住。

3、供养内容的分析

值得注意的是这份记录当中还有“麦壹百硕、粟五十硕、粉肆斤”这句话,可见施主所施并不全是银器,还包括粮食。三种粮食价值大约是相等的,不然不必写得这么详细,实际上面粉贵于小米,小米贵于麦子今天也是正常的。可见当时西北地区主要以种植小麦为主;又可见当时麦粟与面粉的价差。

供养之费并未全换成粮食,应是当时较为富足。

如果照“硕”就是斗或者升的概念,100硕小麦就是800斤或者80斤,小米则有400或者40斤。20斤麦子或者10斤小米换一斤面粉应也不差,所以硕为升的概念或更接近事实。这些粮食显然不太多,似为供养之名而设,非其实。则可见银器实为供养大端。按上述麦子换面粉比例,可见当时粮食加工费用颇高(这也不是歉年所为),如果这样,人民食不厌精,宁可花费二十斤麦子换一斤面粉者,银器加工费必甚奢,35两值六七十两银钱,甚至更多,则能换6000斤以上乃至万斤粮食。笔墨纸张另外提供,亦可见另有价值,一万多张的费用必不在少。

加上面粉、多余(或者)可能“截留”的纸笔墨,则写经收入多于6000斤粮食(小麦、米面之供合麦240斤),合粮231石。按赵先生分析,单人抄写2400天算,则每天两斤六两粮食。若按照下文说的抄写速度,而又两三倍于此,当然是不少的一笔钱,养活十个人没有太大问题。

4、南北朝时期写经人收入记录的分析

《魏书·刘芳传》言:“芳常为诸僧佣写经、论,笔迹称善,卷直以一缣,岁中能入百余匹,则侔于谷四百余斛。如此数十年,赖以颇振”。按照当时的购买力,则刘氏写经收入很惊人。因为按《魏书·薛虎子传》:在镇之兵,资粮之绢,人十二匹,盖月得一匹。匹以钱二百,谷以斛五十计,月得谷四斛,岁得谷四十八斛。

刘芳写一卷值一匹(古人亦谓匹为缣),一年能收入一百多匹,相当于四百多石粮食。则刘芳可以养兵三四十人之多。怎么说不富足呢?又按军饷每人月合粮食4×27得108斤,大致高于普通农民三分之一的收入,按农人月须3石计,则刘氏收入足以养民四五十人。刘氏收入这么高,难怪“赖以颇振”,大约是书法名家,得以留名青史。

所以当时在印刷技术不发达的时代,写经抄书收入颇丰,从业者当然也就不少。

《魏书·术艺传》云著名的大匠师蒋少游亦曾“佣书为业”。《梁书·文学传》言:袁峻家贫无书,每从人假借,必皆抄写。自课日五十纸。纸数不登,则不休息。《孝行传》:沈崇傃佣书以养母。

这类记载很多,大约在当时算一个热门的行业吧。至于说写经佣书不足以糊口,这样的记录在史书上并不多见,笔者未见。所以既然如此,也反证了供养银盘子为主要供物、粮食为形式的逻辑;反证了这份文书所反映的社会经济属于承平之世。不然供养内容必重实(粮)而贱银也。

5、工作量问题

每天写经两千字,这是可能的吗?是的,这有根据。

按赵先生所说:“《大般若经》共600卷,则一卷大约8000字,需要17张纸才能抄完一卷,整部佛经则需要一万零两百张纸。”则工日“需要2400天”。看到微信评论有人提出反对意见,认为这个速度太慢。先生提出抄写质量、校对时间、工作配合等问题,也举出四库全书限每日书写工作量以佐证。这里我既要支持先生,反对的声音也有道理,双方在这里并没有矛盾。

卷后注文:

“咸亨五年(674)八月二日左春坊楷书萧敬写。

用纸十九张,装潢手解集。初校福林寺僧智彦,

再校西明寺僧行轨、三校西明寺僧怀瓒,

详阅太原寺僧大德神符、嘉尚、寺主慧立、上座道成,

判官司农寺上林署令李善德,

使太中大夫守工部侍郎永兴县开国公虞旭监。”

此为当时档次较高的正规之写经,

故可以看出各工序分工明确,

由专业佣写经文的作坊完成,

且由官员主持,僧人进行详细校对。

按先生意见,日写两千字,一夫克功六年七个月。按上文刘芳事迹“卷直以一缣,岁中能入百余匹”,则他一年能写一百卷以上的经书,一百卷什么概念?按赵先生所说《大般若经》共600卷,那就是需要五六年的时间了,这样看,赵先生所说确实有道理。

然而如上述袁峻事迹,“自课日五十纸。纸数不登,则不休息。”如果此处纸张大小与抄经相当,按照赵先生说的“一张纸可以抄476字”,则袁氏每日抄写476×50,约23800字之多。

似劣者,笔迹潦草,书写也一定较快。

卷后多不注明写经者姓名,偶也有粗俗之名。

还好,我自己有过实践,或许可以聊备一说。

笔者也喜欢临摹敦煌写经书法,按实践来说,笨手笨脚一个小时能写128个以上的字,且两厘米见方,古人才一厘米左右,且古人熟稔,心境不一,工速当不止五倍,甚至更多,我觉得写得快的十倍也有可能,则一小时600至800字没有问题,甚至1000字也有可能。据测算如果抄写8小时以上,当不止这个数。如按照袁氏速度,一天写两万字又似太多(但也有可能,毕竟是抄写),可是我等一天写文章可能达到万字,古人如果日书万字(写文章也有思考时间,折抵古人具笔墨时间,又笔墨是否为抄经人本人所备、抑或统一配备),那么480万字的经书,一个人一年零四个月就写完了,算上放假时间20%,则同时576天,合一年零七个月的工时。另外,如果将古人用毛笔和如今我们用硬笔写字速度对比,日常所习,熟练程度,应该不差太多。何况古人也有使用硬笔的现象,如今硬笔之例,一小时写一千甚至更多字也是没问题的,昼夜抄写两万多字,似乎又变得可以理解了。

如果这样计算,一般而言日抄写一万字,工资11斤粮食(按照6400斤粮食总量、576天计算),一个人赚十个农民的钱,也是没什么问题的,而事实上或许用不了这许多天。

况河西富庶,史有明载。例如晋范粲为武威太守,史载郡壤富实,珍玩充积。这样的记录不胜枚举,抄经之人岂能“连勉强糊口都很成问题”?

如果抄经佣书这个职业不能糊口,历史上的记载又为何多不然此?事实上这是一个相当不错的职业。

如果按照上述刘芳事迹,其写经“侔于谷四百余斛”,则年收入(算400石、27斤/石)10800斤,每天29.59斤粮,相当于一般写经人接近三倍的收入。可见并不是写经人生活窘迫,而是供养人康秀华所出亦非靡费。

但正如赵先生所说,世界上怕就怕“认真”二字。我们简出刘芳这条史料为赵先生文章做一点补充证明,确实,在当时存在一天书写两千字的情况,或因郑重、或因虔诚、或因校勘、或因其他,但这种情况的资费并不少,反而甚奢。一般人佣书抄经必求多快好省,讲究效率,其收入亦侪中产之家。

因上所述,根据历史资料和这份康秀华于佛诞日(四月八日)书写的供养清单说明,要之:

1.中古时期写经人收入不少,一般水平的经生所入约可当两户人家收入;水平高如刘芳的又可相当于三个普通经生收入。

2.此时熟练的抄经佣书之人,书写速度必不在每小时1000字之下。而出于虔诚、名家声望等因素,亦存在日书两千字左右之现象。

3.“卅五两”不是指银盘价值,而是重量,其价值当在35两银之上。考虑到供养资费、工作量与写经速度的关系,康秀华文雇佣的经生为普通写手。

4.文书所反映的内容证明为经济社会平稳状态下的信仰诉求。

笔者数学能力一般,所引据、列举、分析的资料和数据也未必准确,如有错漏,欢迎指正。但就二重证据而言,既有考古出土的文物,又有相关史料的记载,据此妄议一番,亦为赵先生作证,想不至于历史事实隔若霄壤。

另外,刘芳是受雇于僧人,则僧人接受施主供养写经,也不一定是亲力亲为,还是充当了“转包”的角色。按照经济规律来说,僧人有可能“剥削”了经生的剩余劳动力,但如果遵从宗教道德,这种事情僧人宁可少收费用,也要完成宗教仪式。这大约也是赵先生说的斤斤计较吧,在这里笔者也是赵先生所说缺乏了“佛性”的人呐!

-

小楷的练习才是书法基础功夫,越小证明功夫越强大,就如写经体一样。

-

-

老缺与虫蛀是其年代久远和传世痕迹的见证。

-

-

古人残纸、简牍、敦煌遗书、吐鲁番遗书,她们美学特征是鲜活的,毫无矫饰,是最古朴反映。20世纪以来,一批书法家从写经中发现了与经典书法系统大相径庭的用笔、结构特点和审美趣味,将之吸纳进入自己书法创作。

-

真心虚灵,照而常寂,德者心用,纯善无恶。

-

猫主 衔蝉 倾情代言。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价