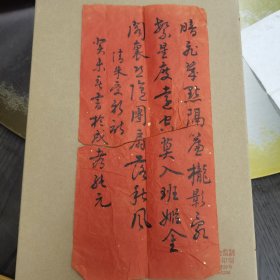

楮墨空元透性灵:清民时期(米山幽人)款(江清月近人)行书精品一帧:(米山幽人)虽无考,但绝非俗手。此卷行书笔法、结体源“二王”体系,用笔劲利凝实,结体讲究欹侧之态,收缩变化生动多姿,有晋人气质。江清月近人,是(孟浩然)抛弃小我烦恼,走进怡然山水,行到水穷,坐看云起的高逸。“二王”式行书与(孟浩然)诗句形成萧散淡泊精神意态的相谐相容,具有撼人视觉冲击力和深沉审美感染力。愿书法不朽,诗词永固。

¥ 4500 七品

仅1件

题名米山幽人 (江清月近人)

年代清晚期 (1851-1911)

类别水墨(黑白)

材质纸本

装裱形式立轴

尺寸121 × 28 cm

上书时间2021-12-19

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:七品

- 高手传统古法精裱立轴。

- 商品描述

-

注:高手传统古法精裱立轴。

画心尺寸:

长:121 厘米

宽:28 厘米

由此精美行书引申以下美文:

1:

野旷天低树,江清月近人,孟浩然是否能做到恬淡

品诗赏词

2018-03-06文化达人

老子说:恬淡为上,胜而不美。恬淡的人淡泊功利,行到水穷,坐看云起,泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬。

红楼梦里薛宝钗算得上比较恬淡的人,她花容月貌,却不爱打扮;家财万贯,却陈设简单;身份高贵,却不慢待下人;为人谦和,又知书达理。连一向挑剔刻薄的黛玉都说:我本以为你心里藏奸,如今想来,我竟是自误了。

其实恬淡的人看似笑看风云变幻,内心也许正在波涛翻滚。他笑着挥手向你告别,背转身去就会泪眼朦胧;他轻轻地对你说没关系,与你开着玩笑,聊着闲话,内心也许已经被锋刃扎了千万次。

孟浩然应该算是个恬淡的人,他与仕途无缘,寄情山水,纵意美酒,一生写下无数山水田园诗,为后人留下了宝贵的精神财富。他是李白的挚友,和王维齐名;他的“微云淡河汉,疏雨滴梧桐”的佳句,让京城的文人四座嗟伏,连元老级人物张九龄都钦服不已。

少年的孟浩然崇尚气节、义气,喜欢帮助患难的人,曾经长期隐居在鹿门山。四十岁时,才游学到京师。王维非常欣赏他,想把他引荐给唐玄宗,可是满腹才华的老孟却临时掉了链子。

长期隐居的他,面对皇帝的突然驾临,忽然慌了手脚,竟然将自己平时发牢骚的诗念了出来:北阙休上书,南山归敝庐。不才明主弃,多病故人疏。白发催年老,青阳逼岁除。永怀愁不寐,松月夜窗虚。皇帝听到第二句,就愤然拂袖而去,身后飘来一句话,是朕弃你,还是你喜欢隐居?老孟惶惶然。

面壁三年后老孟又东山再起,这次他是踌躇满志,势在必得,而且这回还是李白隆重地推荐他。李白是老孟的至交好友,当时的他正红得发紫,“天子呼来不上船”的李白,一句“云想衣裳花想容”,美得玄宗和杨贵妃屁颠屁颠,让高力士为其脱靴,杨贵妃亲自为其研墨,只要诗仙高兴,再苛刻的要求,玄宗也能满足。

可是没想到老孟却又贪恋杯中之物,皇帝的手下来差遣时,他早已酩酊大醉,还口中不停地说:好酒,好酒,我们喝我们的,管他作甚!于是孟浩然又一次与金銮宝殿失之交臂,再也没有机会看到雄伟壮观的议政大殿了。不过这次老孟却饮够了长安的美酒,从此千杯不醉,从此看淡仕途,从此变成一位彻底的诗人。

孟浩然又回归山水了,他喜欢春天:春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。一首小诗让他名垂千古,若真的有幸成为皇帝身边的官员,虽然可以享受荣华富贵,也许早就因为伴君如伴虎而身首异处,更不用说青史留名。我们爱诗人的孟浩然,而不在意是否当了大官的老孟。

孟浩然又有了诗人的灵感:移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。诗人曾带着多年的准备和希望奔入长安,而今却怀着一腔忧愤。此刻他孑然一身,面对着这四野茫茫、江水悠悠、明月孤舟的景色,那羁旅的惆怅,故乡的思念,仕途的失意,人生的坎坷,千愁万绪,全部纷来沓至,一起涌上心头。

然而诗人并没有始终纠结于此,他终于明白上苍派他来到这世上的使命,不是为官一任造福乡梓,也不是财源滚滚荣耀故里,他不是唤醒民众的圣人贤士,只是一位普通的文人,然而读他的诗却能启迪心灵,开启智慧,发人深省。

于是我们读到了:故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花,感受到了诗人的友情。

于是我们享受生活的乐趣:弊庐隔尘喧,惟先养恬素。卜邻近三径,植果盈千树。我们感受秋天的风:不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。 炎炎暑退茅斋静,阶下丛莎有露光。

于是我们懂得:人事有代谢,往来成古今。我们仿佛听到了诗人内心的独白:丹灶初开火,仙桃正发花。童颜若可驻,何惜醉流霞!

孟浩然离开了尔虞我诈的京城,走进了怡然的山水;他远离了纷纷扰扰的喧嚣,变成了寻常的百姓;他抛弃了小我的烦恼,走入了千年的文字和读者的追思中。

2:

王羲之变法,二王风骚两千年

作者:明远小筑

行书是一种典型的实用性与艺术性二者兼美的书体,是书法史上的主流书体,它自然为历代书家所钟爱,也让历代书家在其中尽展其能。一千多年来,擅长行书而有成的书家可谓“江山代有才人出,各领风骚数百年。”中国书法行书史蔚然大观,群星璀璨。

二王行书并不是行书“书体”的源头,但绝对是后世行书“风格”的主要源头。被李世民认为“心摹手追,此人而已;其余区区之类,何足论哉”的王羲之,以创“新体”而成为领袖群伦的书史“第一人”。他所创的“新体”之一,正是行书。在王羲之前,行书已然是一种通行的书体,如汉朝简牍中的早期行书,后世已不能见但载于史册的刘德升、钟繇、胡昭以及王羲之师承的卫王,为王羲之以前的行书勾勒了一条显明的线索,特别是由钟繇而下以至卫王的行书风貌,在王羲之生活的早期,则是文人士大夫效法的书写风范,是当时的一种“流行体”。我们从后世出土的《李柏文书》推测,这种“流行体”在笔画连带、体势增长的同时还保留了隶书的一些笔画特征,因而畅达与凝重、风神外耀与朴质内敛兼而有之。王羲之的“新体”源于这种“流行体”,但“力兼众美,会成一家”,他在不断地实践中,逐渐改写了行书的书写“法则”,减去书写中的隶意,而出以迅捷爽直,体态上则易扁为纵,更加强调笔势的连贯和挺劲,从而将行书风格转换为一种“清劲妍美,遒润畅达”的新面貌,而且“右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远”。王羲之变法而成“新体”,使行书书体趋向完善,也使行书创作进入一个全新的阶段。

王羲之的“新体”既出,虽在当时受到一些“传统书家”的抵制。但因其风貌新变,体势流美,书写便捷,而且其表现的“不激不厉,风规自远”的审美风范与东晋士大夫在“玄学”氛围浸淫下形成的萧散淡泊精神意态相谐相容,所以很快被年轻士人接受,成为新的“流行体”。自东晋后,王羲之的行书体一直被人赞美备至,“历代宝之,永以为训”。从书体历史看,行书的体势也于此时完成了它的演变,进入长期的稳定状态,所以,王羲之行书自然成为行书的基本书写规范,后世书家的“变”,几乎都是以王体为依据的,这就客观上了形成了书法史上庞大的王羲之行书体系。

身为王羲之的传人,王献之很好地继承了其父的艺术风范,特别是在行书上,张怀瓘《书议》云:“子敬才高识远,于行草之外,更开一门”。从世传王献之的若干行书帖如《廿十九日帖》、《地黄汤帖》等看,献之行书在精神层面上确实与其父一脉相承,萧疏洒脱、妍美流畅是审美主调。但是,献之行书体势更为宽博,造型更为端严,笔法上则由内捩而为外拓,意态上也更见放纵自如。张怀瓘《书断》云:“逸少秉真行之要,子敬执行草之权,父之灵和,子之神骏,皆古今之独绝也”。王献之在传承父亲精神内容的同时融入了 张芝的形式语言,所以,他的行书大都偏向于草,偏向于开扩纵横,后代许多草书家往往于此取法。谓王献之“更开一门”,“独开门户”,立论正在于此。而且,王献之的“外拓”笔法也开启了行书体的另一法门,颜真卿于此即受益非浅。虽然如此,羲、献的行书在风格上仍然是属于同一系统的。他们的行书创作共同表现了晋人的精神风貌,也前赴后继地完善了行书的书写法则,后人习惯上将“二王”并列,充分肯定了父子二人在书史系统中的“风格源”的意义和价值。王献之的书法在南朝受到普遍的推崇,陶宏景《与梁武帝论书启》云:“比世皆尚子敬书……海内非帷不复知有元常,于逸少亦然”。从影响上看似乎有后来居上之势。后学者中,王僧虔父子一门(王慈、王志)对王献之的风格有所发扬,以俊迈豪宕胜,也不乏流美之态,而羊欣则以临摹为能,形貌上近于献之,人谓“买王得羊,不失所望”。但从总体看,他们皆笼罩于小王之下,在书史上起着一种传承作用。

初唐之世,由于太宗李世民酷爱羲之书法,并尊羲之为“书圣”,而使王羲之行书大放光彩,虽然李世民尊大王,抑小王,但小王与大王的血肉关系,似乎无法割断。初唐的书风也就与王羲之一脉相承。初唐习王之风蔚为壮观,一纸《兰亭》,既有著名的冯承素摹本,又有褚摹兰亭、传欧阳询临摹本《定武兰亭》、虞世南临本等等,《兰亭序》俨然而成“天下第一行书”。李世民行书自本于逸少,却因其帝王风采而更添雍容温雅之态。“初唐四家”虽主要在楷书上承继二王风韵,但所书行书也无不得之于二王:虞世南得二王之萧散,褚遂良得二王之清劲,欧阳询得二王之秀健。而陆柬之《文赋》更是一派《兰亭》风骨,遒劲、温润,唐人法书,结体遒劲,有晋人风骨者帷见此卷”。总而言之,在李世民的倡导下,在一朝文人的群效之中,二王行书体系在初唐终成大势,成为书法史上的一大景观。自此而后,直至清代倡碑,几代行书书家,莫不模范二王,或在二王的胎体上刻意创新,另开一系。二王行草的传承,蔚成书法史上的“帖学”大宗。

中唐李邕是唐代行书中最负盛名的大家,也是在二王行书体系中卓然独立的大家。“邕初学,变右军行法,顿挫起伏,既得其妙,复乃摆脱旧习,笔力一新,李阳冰谓之‘书中仙手’。”从李邕的传世名作如《李思训碑》、《麓山寺碑》、《法华寺碑》等看,李邕在笔法上、结体上都源于王羲之,但又有明显的新变:用笔更加劲利凝实,结体更加讲究欹侧之态,而且收缩变化更为生动多姿,因而在气势苍雄上胜于羲之。诚如刘熙载《书概》所谓:“北海书气体高异,所难尤在一点一画,皆如抛砖落地,使人不敢以虚骄之意拟之。”可以说,李邕行书在继承二王之法而敢脱二王法方面为后人行书创作创造了一个典范,开创了一个先例。中唐以后,唐人尚法之风大盛,楷书发展到高峰,加之颜真卿的崛起,二王行书体系因之寂寞。有宋一代,行书最为后人瞩目。在后人看来,宋人的行书大多以抒发性灵、表现个性为用。宋代的书法家们,却以自己的意气风发的感情和意趣,以登高望远的姿态,直追根本,着力于情感的发挥,增强了书法艺术中的人的因素与作用,提高了“意”即抒情的能力,就艺术的发展而言,则是对唐法的一大进步。这种抒情之风,与宋人所处时代的文化氛围悠关:宋代文人生活圈的优越使文人的心态颇为放松、自得,个性的抒写显得坦荡直露,城市的发展繁荣,又促使市民文化兴盛,个人生活情调得到较充分的肯定认可;而宋代尚禅之风,更是推波助澜地为宋代社会增添了更浓厚的“个性”发展色彩。因此,宋代文艺的“抒心”、“自由”以词、山水画、行书的兴盛充分表现出来。

从行书而言,从李建中始,到宋四家,再至南宋大多数书家,莫不体现着一种抒情的笔调,写意的畅快。宋人之“意”的源头,一在二王,二在颜真卿。以逸少、子敬为代表的晋人风度,与宋人的精神要求颇相吻合,而二王书法在唐代的被尊崇和发扬光大,也自然地为宋代书家提供了一笔精神财富。所以,二王书风在宋代的兴盛,是文化和书法发展融合作用的必然结晶。宋初李建中,后人虽有“可鄙之议”,如苏轼《评书》云:“李建中书,虽可爱,终可鄙;虽可鄙,终不可弃。”但实开宋代二王书风先声。明刘日升诗跋:“钟王书法久寂寞,群议纷纷迷后学。西台遗迹世应稀,见此令人重惊谔。”其行书以丰厚见长,出于献之,也有唐人遗风,从《土母帖》中,我们即可见出他在二王行书中的深厚浸淫。其后,林逋、文彦博诸人皆于二王处着力,连接着二王行书体系,宋四家中,蔡襄、苏轼、黄庭坚虽接颜真卿为多,也无不于二王中求得某种意境。米芾,无疑是二王行书体系中的重镇。米芾的皈依二王,是由唐颜、柳、李邕溯源而上的最后选择。米芾以“集古字”为荣,在二王体系中纵意取法,“取诸长处,总而成之”。米芾之“成”,积聚着一生“集古”的深厚功力,更凝结着他天性近“颠”的叛逆精神,羲献的闲雅、洒脱,他心领神会,并以“刷”法、以“八面出锋”,而成“风樯阵马,沉着痛快”之夭矫自如的崭新面貌,羲献的“俗姿”,则力避之,“吾书无一笔王右军俗气”。笔法上,米芾将侧锋疾“刷”与中锋劲行糅合为一,在二王基础上有着创造性的发展,结字上的欹侧源于李邕但更为恣意、飞动,为行书重塑了勃勃的生机,从某种意义上说,二王行书的精神魅力,在米芾手上才得到了淋漓的体现,甚至可以说二王在米芾身上实现了“凤凰涅磐”,因为米芾,二王行书体系更加熠熠生姿。而米芾也就在二王大体系中开创了自己的行书小体系。米芾之后,大量的书家追随其侧,如米友仁、吴踞、王庭筠等等。当代书坛,学米更成时风,其中内奥,堪让人回味再三。

与米芾同时的薛绍彭,被人称为“独得二王笔意”,称其与二王“形神俱肖,足以乱真”。他的这种真实地传承晋人雅韵,为二王行书体系的发展起着不可磨灭的铺垫作用。如果对宋人行书尚意与二王行书的关系作一个总体性的评述,或许我们可以这样说,二王行书为宋人尚意提供了先天的“动力”,让宋人之“意”能够具有历史的厚重和现实的丰富,而宋人尚意则使二王行书重放异彩,使二王行书体系形成更为壮观的书史系统。宋人尚意是一种历史的积淀,更是一种历史的发展。

但在元人看来,宋人书法却是“去古已远”,于是,就有了以赵松雪为代表的元人书家对二王书法的“复兴”。陶宗仪《辍耕录》云,赵松雪“惟于行书极得二王笔意”,力振南宋以来二王行书体系的衰竭气象。赵的行书在全力继承二王笔法、风韵的同时,更为儒雅飘逸,一派文人气息,使二王体系增添了新的意蕴,另外,赵松雪将草、行、楷笔法全力贯通,所作或为行楷,或为行草,或为纯行书,皆注以二王的晋人品格,大大丰富了行书的表现力。作为二王体系中的一代宗师, 赵松雪的“复古”其实也是一种创造性的发展。其他如鲜于枢行书于二王之雄劲处精研而成,康里子山行书在二王清隽中力学而出,皆成一代大家之格。而赵体行书之笼罩整个元代书坛,则已然是二王行书体系的一种“变相”普及。“复古”为二王行书在一个时代获得生机,而“普及”则不可避免地使二王行书体系走向媚俗。

明代前期,大多行书书家仍为赵书所范围,他们借赵而窥二王,然离二王已远。至中叶后,才稍有改观,祝允明行书以赵书为源,然能追二王之淳雅,唐寅在峭侧上力图脱出赵书,文征明则着力从挺拔劲健中间接晋人,相较而言,王宠离晋“韵”最近,他的行书是赵氏书风的反叛,但骨力稍欠,加之英年早逝,未形成影响;邢侗直学王羲之书法,温润雅淡,与董其昌并称,但终不及董其昌影响深远。董其昌学书,初由颜真卿入,再由虞世南而落脚于晋,并借鉴米芾,而后形成疏秀古淡的独特风格。清王文治《论书绝句》云“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵;除却平原俱避席,同时何必说张邢。”董其昌是“文人画”的重要代表,他对“士气”的标榜以及对“禅意”的神往,在他的画与书法中都得到了极好的体现,特别是在书法上,虚境、淡墨、雅意,精能之极反造疏淡,书意、书境的营造,不仅不失魏晋风度,而且更为缜密和空灵。董其昌的实践,几乎将二王帖学推向极至,二王行书体系在“雅淡”一脉上也达到了最为完善的境地,而董其昌与赵松雪一起,从此成了近古二王书法的最大一宗,故而“赵董书风”统治书坛数百年,堪为书坛之奇观。 在“赵董书风”的重围中,要想在二王行书体系中再出新则,似乎已大不可然,但明末之季,黄道周、倪元璐、王铎却独运机杼,出奇制胜,仍然开辟出自己的广阔天空,不但更加绚丽,而且为二王行书体系塑造了独具风味的“现代品格”,黄、倪、王的书法在当代书坛成为流行,故谓之。

黄道周、倪元璐法二王,可谓尽脱前人窠臼,黄道周在王的体格中融入章草笔法,并以奇拗方折之法形成茂密拙逸之姿,大出新意;倪元璐则通过方涩侧锋为主的多变笔法写出奇宕、生辣、朴茂的新境,被人誉为“新理异态尤多”。他们两人对二王行书体系的改造,具有一种全新的角度,在二王的“雅”、“秀”之上更增之以拙、逸,因而他们的贡献是创造性的。王铎“书宗魏晋,名重当代,与董文敏并称”,董其昌将二王行书体系的“雅、淡、秀”发挥极至,王铎则将二王的雄强着意挖掘,将行书的雄奇苍劲推上一个高峰,王铎的实践,一方面有赖于他在二王、米芾,以及颜真卿等大家身上的浸淫之功。他的“一日临古,一日应请索”堪为书坛佳话。一方面有赖于他能站在时代的高度,握住书法“变”之纲要,敢于发挥自己的创造力和想象力。王铎的行书常以大幅为之,用笔沉实跳宕,笔势纵横腾越、奔放率意,章法大开大合、错落有致,而且特别注重墨法,或浓或枯,或润或涩,特有韵味,各种形式语言综合而成抒情写意色彩十分浓郁的雄强书风,具有撼人的视觉冲击力和深沉的审美感染力。王铎为二王行书体系写下了古代书法史上的最后绝响,后人谓“后王胜前王”,正是对王铎创造力的充分肯定。

清代“帖学”衰微,也明显地表现在行书上。由于受帝王偏好的影响,赵董法式成为大多数文人书家的书写律则,创造性明显逊于前代,因而在二王体系中,能称行书大家的实属寥寥。在董派行书中,张照、粱同书、翁方纲、王文治等除能较好地领悟董氏行书的审美内质,将董书的文人雅气写出高格外,也能偶而出以己意,学董而不落俗类,其他则大都走上妍媚、怯弱。至碑学兴起,文人书家的兴趣转入断碑残碣,以赵董书风为代表的二王行书一系走向衰落已成定局。近现代书家中,以沈尹默为代表,集合白蕉、马公愚、邓散木、潘伯鹰、李天马等,在碑学氛围中力求回归二王体系,形成当时的“二王派”,他们大都以行、草擅长,皆能出以文人“雅气”,他们的影响一直延至今天,对碑学的泛滥起到一种“纠偏”的作用,在“碑学”形成俗态的关头,为书坛带来一股清气,同时,更在书坛占据主导,使二王行书体系再次复兴,沈尹默作为领袖人物功不可没。但从创作看,白蕉对二王体悟最深,被沙孟海称为“三百年来能为此者寥寥数人”,在这次“复兴”中达到最高成就。七十年代末开始,书法在长期寂寞之后进入蓬勃发展阶段,持续近二十年的“书法热”,将碑、帖的各种流派、各种风格都凸现出来,二王行书体系也再次全面复兴,无论是学米芾,学王铎,亦或学二王本身,皆洋洋大观,甚至形成“小行书风”、“手札风”等等,为书法的更加辉煌奠定了坚实的基础。

二王行书体系是一个庞大的书史系统,要想胪列清楚并非易事,上述线索只是给人提供一个认识的参照。从风格上看,二王行书体系内部呈观出来的表征虽然丰富多采,特别是这一体系中的那些大家更是各擅其胜,卓然独立,但从总体上说,无论是雅秀、雅淡、雅健,都脱不开一个“雅”字,这种“雅”是文人风采的外化,它既有“不激不厉”的温文,亦有沉厚痛快的雄健,从“雅”中的各取所需,各从所好,使二王行书体系在总体风格的统一下,斑斓多姿,亦复使书法史充满无穷的魅力。这是我们认识二王行书体系风格的一个基本视角和出发点;从书史传统看,二王行书体系的传承主要在文人圈内,是帖学兴衰荣枯的主要脉络,如果从根源而言,整个文人书法系统,都投射着二王书风的光辉,二王行书体系自然在其中占据特为重要的地位。

特别声明:以上文字引自网络,已标明出处作者。感谢作者和网络工作者的辛勤付出。

-

-

-

-

-

-

落款小字浓淡处可看出书家笔锋转换的脉络和精深功力。

-

单字刚劲,自然灵动。

-

-

-

猫主 衔蝉 亦痴雅。

相关推荐

-

唐代碑刻*清民拓本*林万墨斋藏石*善化张需宾双钩刻石*黄自元临*《九成宫醴泉铭》*大开完整全1册*品好

八品南昌

¥ 5000.00

-

(加州028)赵纯元书法墨蹟,《暗飞几点隔帘栊,影乱繁星度远空。莫入班姬金阁里,恐随团扇落秋风。 。清朱受新诗癸未春书扵纯元 》(赵纯元,字左聪,号醇园,亦号纯元子,一九四六年生,重庆人。) 。25*13厘米

六品重庆

¥ 1200.00

-

复得返自然:清民时期(弘庵)书法精品一轴:“菜花成荚春将老,锦翼孤飞弄午暄。岂是瑶阶无玉粒,懒从鹦母学能言。”,此为书家自作诗。描绘暮春时节,花鸟微观态变,映澄田园风光,趣事风雅,恬淡中和,颇具“性灵”派清新自然诗风。于一微而窥宇宙,气象广博;书法与诗境相融,蕴涵老庄虚淡散远和沉静闲适,以一种不求丰富变化,在运笔和韵律中省去尘世浮华以求空远之真味。

八品郑州

¥ 5000.00

-

民国日本出版书法资料 书道第三卷第八号,卷首参考书画有(周颂鼎铭,汉封龙山之颂,隋太仆元公夫人墓志,唐裴镜民碑,宋范石湖赠佛照禅师四首,寂严草书五绝,清吴襄之花卉图等),文犀照水图墨(扉墨谱),支那书道史(上篇),孙过庭书谱讲义,白乐天长恨歌讲话,书道入门讲座等

七五品烟台

¥ 218.00

-

清校勘学家顾广圻在为本书写跋:此书"世鲜传者,得观于读未见书斋楮墨间,古香喷溢,三数百年物也.南宋时期最重要的军事著作之一,是“汗血之心”换来的“真实之兵”。虽有元抄、清刻传世,惜流布未广。--宋代兵书。但是《宋史·艺文志》、省府县忐和《四库全书总目提要》都未著录,直到清代黄虞稷等编《宋史·艺文志补》、《瞿氏铁琴铜剑楼藏书目录》始见著录。《铁琴铜剑楼藏书目录》始见著录。

八品福州

¥ 289.00

-

宋代兵书。但是《宋史·艺文志》、省府县忐和《四库全书总目提要》都未著录,直到清代黄虞稷等编《宋史·艺文志补》、《瞿氏铁琴铜剑楼藏书目录》始见著录。《铁琴铜剑楼藏书目录》始见著录。清校勘学家顾广圻在为本书写跋:此书"世鲜传者,得观于读未见书斋楮墨间,古香喷溢,三数百年物也.南宋时期最重要的军事著作之一,是“汗血之心”换来的“真实之兵”。虽有元抄、清刻传世,惜流布未广。

八品福州

¥ 168.00

-

花鸟清香在:清民瓷绘艺人(刘福顺)戊午年(1918)作墨彩花鸟文瓶精品一只:“墨彩”亦作“墨綵”,谓图画中深浅程度不同的墨色,取得匀称调和的多彩效果。此器型端,质坚釉莹,曲线婀娜,蝠(福)耳描金;银线花朵,墨色枝叶灵鸟,明暗对比,质感摇曳,生姿顾盼;另面书跋尊古高逸,文气十足。传统古法包银口增趣耐用,亦为亮点。清室文案,茶房器间,春风百年中,古人的一抹浪漫优雅乍现:“水花凝幻质,墨綵染空尘。”

七五品郑州

¥ 4000.00

-

重装加衬【宋元诗史集】民国白纸精墨精印本【梧溪集】附后序、补遗25册全套品佳。元代诗人王逢(1319~1388)撰;字原吉、又称梧溪子。(今江苏江阴)人。首汪泽民、周伯琦、杨维祯序《梧溪集》记载宋元之际人才国事,诗三卷,尤工古歌行,寄友酬赠、杂闻琐事,多为史家所未备。被时人目为“诗史”自元末至清,均受到相当高的评价,此书内容广丰研究价值极高

八品平顶山

¥ 4790.00

-

《青少年书法报》1998年1月20日 第4期总586期 第一版-第四版 /云淡风清 朴实如秋-记青年军旅书法家赵成建:阳兵/书苑撷英(492):徐连民/虎年大威:吉宇飞/戊寅大吉:张厚全/戊寅大利:杨宇/书法创作随想:郑墨泉/【苔】不是【薹】:陈章生/指导书法教学的步骤:李国清/艺园新苗(32):张睿奕/由蕉叶代纸联想到的:范广东/临摹与创作-少儿书法教学实践之四:汪京元……

二品温州

¥ 30.00

-

唐故太庙斋郎袁继初袁嗣公袁钟馗墓志铭拓片 从叔祖袁允 撰文 远祖 袁安(唐代文学家辞赋大家唐书收录两篇) 祖 袁桐 贞元十二年 夭 葬于少陵原 墨拓部分40+40cm 价500 唐朝袁允《五色露赋》《清露点荷珠赋》 袁允 允,(一作{八允}),穆宗时人。 五色露赋(以「率土康乐之应」为韵) 上帝宥密,露滋贶吉。青紫相宣,元黄间出。湛鲜辉以交透,涵润彩以争溢。摇泫

九五品洛阳

¥ 500.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价