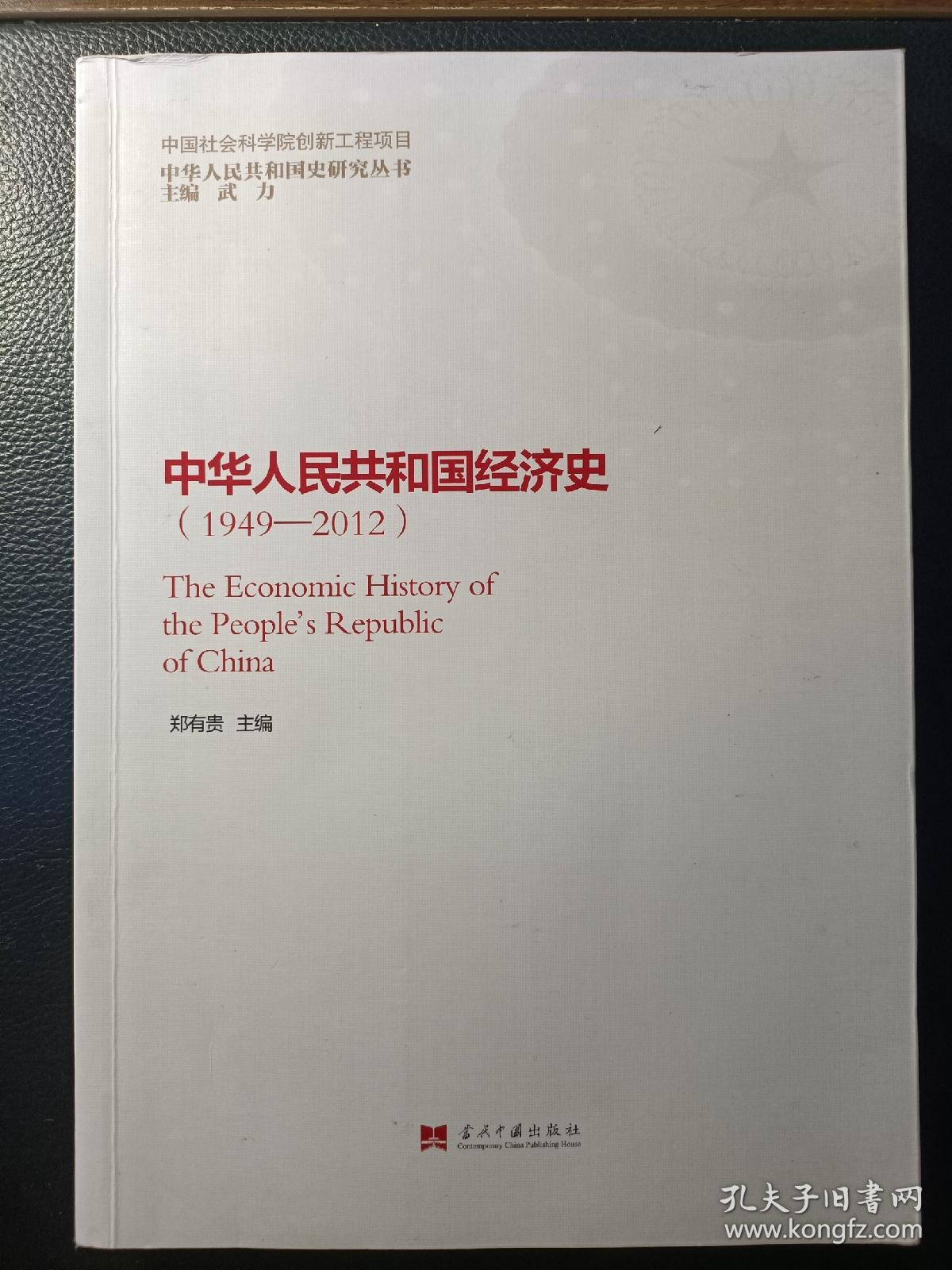

中华人民共和国经济史(1949—2012)

¥ 32 6.3折 ¥ 51 全新

仅1件

作者郑有贵 编

出版社当代中国出版社

出版时间2016-12

版次1

印刷时间2016-12

印次1

装帧平装

上书时间2022-02-21

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

图书标准信息

- 作者 郑有贵 编

- 出版社 当代中国出版社

- 出版时间 2016-12

- 版次 1

- ISBN 9787515407296

- 定价 51.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 292页

- 字数 278千字

- 正文语种 简体中文

- 丛书 中华人民共和国史研究丛书

- 【内容简介】

-

“中华人民共和国史研究”丛书共六卷,此书为其一。

本书以生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系及其对应的生产、交换、分配、消费为基本问题,以基于生产方式的矛盾运动展开对中国特色社会主义经济发展道路的探索形成和不断完善的历史轨迹为主线,以互为演变条件的发展目标、实现路径、绩效为研究写作框架,对中华人民共和国成立起至中共十八大前的中国经济发展历程进行了全面系统的梳理,从历史研究视角对中国为什么选择公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,为什么选择社会主义市场经济,为什么能突破“贫困陷阱”而成为世界第二大经济体等重大实践和理论问题进行了阐释,为增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信提供了历史依据。

“中华人民共和国史研究”丛书六卷如下:

《中华人民共和国政治史(1949—2012)》

《中华人民共和国外交史(1949—2012)》

《中华人民共和国经济史(1949—2012)》

《中华人民共和国文化史(1949—2012)》

《中华人民共和国社会史(1949—2012)》

《中华人民共和国史研究的理论与方法》

- 【作者简介】

-

郑有贵,四川广汉人。中国社会科学院当代中国研究所经济史研究室主任、研究员。中国经济史学会副会长兼现代经济史专业委员会主任,中国合作经济学会副会长。中国社会科学院重大项目《中华人民共和国史稿》第7卷首席研究员。主持完成国家社科基金重点项目《建国以来中国共产党关于“三农”问题的理论与实践研究》。代表作有《目标与路径——中国共产党“三农”理论与实践60年》(获中华优秀出版物图书奖)、《一号文件与中国农村改革》(入选国家“三个一百”原创出版工程)。

- 【目录】

-

绪 言 1

一、中华人民共和国经济史研究对象 1

二、中华人民共和国经济史主线与主流 2

三、中华人民共和国经济史研究框架 5

第一章 社会主义经济制度的确立与国家工业化的启动(1949—1957) 7

第一节 新中国的经济起点与新民主主义经济体制的建立 7

一、新中国的经济起点 7

二、新民主主义经济体制的建立 9

三、国民经济的恢复发展 16

第二节 国家工业化战略的确立与社会主义改造 18

一、重工业优先的工业化战略 18

二、农业生产合作化的实现 20

三、公私合营的全面推进 23

四、个体手工业的社会主义改造 27

五、社会主义改造的成果与意义 28

第三节 社会主义计划经济体制的建立 30

一、以统购统销为核心的物资管理 31

二、生产要素价格的管理 33

三、工业生产及其管理方式的重构 35

四、计划的编制与管理机构的建立 37

第四节 经济发展中的产业结构调整 39

一、“一五”计划的启动与实施 40

二、国民经济的增长和产业结构的快速变化 43

三、对社会主义经济建设道路的独立探索 45

第二章 经济建设的“大跃进”与国民经济调整(1958—1965) 49

第一节 社会主义建设总路线的确定与“大跃进”运动的开展 49

一、社会主义建设总路线的确定 50

二、“大跃进”运动的开展 51

三、人民公社体制的建立 56

四、经济管理权的下放 59

第二节 国民经济遭受严重破坏 61

一、“左”倾错误的初步纠正 62

二、庐山会议后的继续“跃进” 64

三、国民经济的严重困难 68

第三节 国民经济的调整 69

一、“八字方针”的初步实施及农村政策的调整 69

二、国民经济的全面调整 72

三、加强经济管理和组织制度新探索 76

四、四个现代化战略目标的确立 83

第四节 经济建设的进展和对经济规律认识的深化 85

一、经济建设的进展 85

二、对经济建设规律认识的深化 89

第三章 国民经济遭受严重冲击与波动发展(1966—1976) 93

第一节 社会生产力发展推动力的确定与经济发展计划的制定 93

一、试图把“文化大革命”作为社会生产力发展的强大推动力 93

二、在战备中安排生产布局和制定两个五年发展计划 96

三、四个现代化宏伟目标的重申与国民经济十年规划纲要的形成 99

第二节 经济管理体制的变动 100

一、“文化大革命”初期对经济体制的冲击 100

二、以盲目下放权力为中心的经济管理体制大变动 102

三、经济体制的两次调整 108

第三节 经济建设的开展与成套设备的引进 111

一、大规模经济建设的开展 111

二、“四三方案”的实施与对外经济交往的拓展 117

三、国防科技事业的新突破 118

第四节 国民经济的波动与调整 120

一、“文化大革命”初期国民经济遭受严重干扰和破坏 120

二、1969年至1973年经济建设的“冒进”与调整 122

三、“批林批孔”运动对国民经济的冲击与1975年整顿 124

四、1976年“反击右倾翻案风”使国民经济再遭挫折 126

第四章 国民经济改革开放的起航(1976—1984) 128

第一节 从经济的拨乱反正到改革开放 129

一、经济领域的拨乱反正和政策的恢复调整 129

二、改革开放和以经济建设为中心的决策 133

三、有中国特色社会主义经济理论的初探 137

第二节 从追求国民经济的过快增长到实行调整 139

一、以大规模引进追求快速发展与经济结构的失衡 139

二、按照“调整、改革、整顿、提高”方针对国民经济进行调整 142

三、“六五”计划的制定与小康目标的提出 147

第三节 从改革开放的突破到展开 150

一、农村改革的率先突破及其对改革开放的影响 151

二、经济特区的创立与经济对外开放的开拓 156

三、扩大企业自主权、利改税与个体经济初步发展 162

第四节 经济增长方式与城乡关系的变化 167

一、经济增长方式的转变 167

二、乡村治理结构的重新构建与城乡关系的初步调整 170

第五章 经济体制改革的全面推进与国民经济的

治理整顿(1984—1991) 175

第一节 “三步走”战略与经济体制全面改革目标的确立 175

一、“三步走”战略的确立与“七五”计划的制定 175

二、有计划的商品经济的提出 178

三、社会主义初级阶段及其经济改革发展指导思想 180

第二节 发展有计划的商品经济 181

一、计划管理体制的改革 182

二、全民所有制和多种成分经济的改革和发展 186

三、扩大对外开放 189

四、经济的快速增长与价格双轨制问题的显现 192

第三节 国民经济的治理整顿 195

一、推进价格闯关改革 195

二、对国民经济进行治理整顿 197

三、在治理整顿中推进改革的深化 200

第四节 五年计划的完成与经济增长新因素 201

一、“七五”计划的完成 202

二、经济增长的新因素 202

三、初步进入国际分工格局 204

四、“八五”计划的开局 207

第六章 建立社会主义市场经济体制与扩大开放(1992—2002) 209

第一节 建立社会主义市场经济体制 209

一、邓小平南方谈话作出计划和市场都是经济手段的论断 209

二、作出建立社会主义市场经济体制的决定 211

三、发挥市场对资源配置的基础性作用与构建宏观调控体系 213

四、改革个人收入分配制度与建立社会保障制度 215

五、确立全面对外开放新格局与加入世界贸易组织 218

第二节 促进公有制为主体、多种所有制经济共同发展 221

一、确立基本经济制度与提出公有制实现形式多样化论断 222

二、国有企业改革攻坚与国有资产管理体制探索 223

三、农村改革的进一步深化 226

四、非公有制经济的迅速发展 228

第三节 抓住经济发展机遇与“软着陆” 230

一、制定“九五”计划和2010年远景目标 230

二、加强宏观调控实现经济“软着陆” 232

第四节 应对亚洲金融危机实现经济持续快速健康发展 236

一、成功抵御亚洲金融危机冲击 236

二、推进经济结构战略性调整 239

三、实施西部大开发战略与加快民族地区建设 242

四、完善宏观调控保障经济持续快速健康发展 245

第七章 全面建设小康社会与转型发展(2002—2012) 250

第一节 转变经济发展方式的提出与实施 250

一、又好又快新理念和转变发展方式战略任务的提出 251

二、“十一五”时期经济布局、发展目标与完成情况 254

三、“十二五”时期主题主线、经济布局与发展目标 257

第二节 完善社会主义市场经济体制 259

一、坚持和完善基本经济制度 260

二、健全市场体系 261

三、完善宏观调控体系 263

四、建立城乡一体化发展的体制机制 265

第三节 推进统筹协调发展 269

一、统筹城乡发展与社会主义新农村建设 269

二、统筹区域发展与区域发展战略实施 271

三、“走出去”和“引进来”并举 274

四、应对国际金融危机 276

第四节 转型发展实现新跨越 279

一、农业综合生产能力显著提高 279

二、工业经济全球影响力大幅提升 280

三、基础设施和基础产业实现新飞跃 281

四、人民生活水平持续提高 282

结 语 284

主要参考文献 286

后 记 291

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价