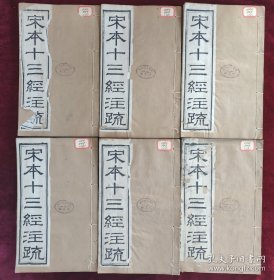

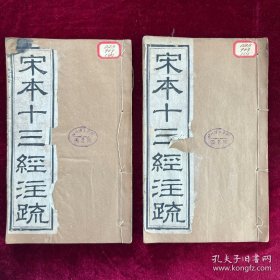

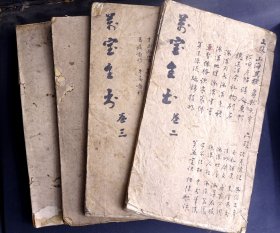

清嘉庆二十年南昌府学刻本清同治十二年(1873)江西书局递修重印《尔雅注疏》十卷附校勘記六册全。(华夏文明的核心典籍,中国古代文化的百科全书,著名学者阮元主持刊刻,同治递修,有着独特的校勘价值,是阮刻本中最优版本,白纸精印、原装原签)

¥ 80000 八五品

仅1件

河北保定

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者阮元

出版人清嘉庆二十年南昌府学刻本清同治十二年(1873)江西书局递修重印

年代同治十二年 (癸酉1873)

纸张竹纸

刻印方式木刻

装帧线装

四部分类经部>五经总义类

尺寸24 × 14.6 × 6 cm

册数6册

上书时间2024-06-23

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 20小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

- 商品描述

-

清嘉庆二十年南昌府学刻本清同治十二年(1873)江西书局递修重印《尔雅注疏》十卷附校勘記六册全,开本长宽:24*14.6厘米。部分内页有小虫蛀、小破损、小水渍,不碍事,代表性照片如图所示。本书有以下几大特点:一是内容好,著名儒家经典。《十三经注疏》是清代由阮元主持校刻的十三部儒家经典注疏的汇编,冠列于为经部之首。该书共有四百十六卷,包括《易》《诗》《书》《周礼》《礼记》《仪礼》《公羊传》《谷梁传》《左传》《孝经》《论语》《尔雅》《孟子》等十三部儒家经典,内容博大,在悠久的中华文明进程中,对我国的传统文化产生了巨大影响,长期根植于人们的思想意识和社会生活观念中。注疏 :是注和疏的并称。注,指对经书字句的注解,又称传、笺、解、章句等;疏,指对注的注解,又称义疏、正义、疏义等。注、疏内容关乎经籍中文字正假、语词意义、音读正讹、语法修辞,以及名物、典制、史实等。宋人将十三经宋及宋以前之注疏合刊,"注疏"之称始流行。

十三经注疏:即指后人为了便于查阅《易》、《诗》、《书》、《周礼》、《礼记》、《仪礼》、《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》、《孟子》的注和疏加上唐陆德明《经典释文》的注音合刊成的一部书.这就是通行的《十三经注疏》。《十三经注疏》是华夏文明的核心典籍,在现代社会中,华夏文明是绵延数千年的一大文明体系,拥有难以数计的古代典籍。但不可否认的是,“十三经”是研究中国传统文化的基本资料库,是其中的核心部分。如果我们将浩瀚的中华典籍比作一朵朵璀璨夺目的花儿,那么,可以说,“十三经”就是它们最重要的母树。在悠久的中华文明进程中,“十三经”对我国的传统文化产生了巨大影响,长期根植于人们的思想意识和社会生活观念中。“十三经”在中国思想文化史上的重要价值是不言而喻的。概括来说,它们是研究中国古代思想文化的重要史料,从某种意义上来说又是中国古代文化的百科全书,从古代经书中也可以看到不同学派的相互影响,而且,经学作为中国思想文化的主干对于民族凝聚和文化认同,始终发挥着不可取代的主导作用。

《尔雅》是辞书类文学作品,最早收录于《汉书·艺文志》,但未载作者姓名。作品中收集了比较丰富的古汉语词汇。它不仅是辞书之祖,还是典籍--经,被列入《十三经》中。是汉族传统文化的核心组成部分。《尔雅》是第一部词典,"尔"是"近"的意思(后来写作"迩"),"雅"是"正"的意思,在这里专指"雅言",即在语音、词汇和语法等方面都合乎规范的标准语。《尔雅》的意思是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古汉语词、方言词,使之近于规范。二是版本好。历代解释十三经的著作很多。南宋以前,注和疏本来都是单独成书的。南宋时期始合刻在一起。南宋绍熙年间始有汇集唐宋之前最具权威性的“十三经”注、疏的合刊本,形成一整套经书及其注文,称为《十三经注疏》,后复有十行本。《尔雅》最通行的注疏本。共十卷。晋郭璞注,宋邢昺疏。(撰者事迹参见“《郭弘农集》条”)

郭璞好经术,博学有高才,尤精训诂之学。著述甚富,有《尔雅注》、《方言注》、《山海经注》、《穆天子传注》等。在郭璞之前,注《尔雅》的约有十余家。但他觉得,“虽注者十余,然犹未详备,并多纷谬,有所漏略。”(《尔雅注序》)因此,他在自少研习《尔雅》的基础上,花了十八年的时间,撰就这部《尔雅注》。

郭璞注《尔雅》,主要采用了以下几种方法:一是广采成说。他注意吸收前人注释《尔雅》的成果,大量引用旧注。正如他在《尔雅注序》中所说:“错综樊、孙,博关群言。”樊指樊光,孙指孙炎,二人都为《尔雅》作过注,郭璞对他们的注释多所称引。再如《释草》:“,竹。”郭注:“竹别名,……箫管之属。”邢昺疏:“郑注云:‘簜,竹也,谓笙箫之属’……郭用郑玄之说也。”所以,他是在吸收前人有关《尔雅》的注释和其他旧注的基础上,为《尔雅》作注的。二是博引群书。他引用书证的范围极广,包括经书、诸子、史书和小学著作。例如《释诂》:“林、烝、天、帝、皇、王、后、辟、公、侯,君也。”郭注:“《诗》曰:‘有王有林”,又曰:‘文王烝哉’,其余义皆通见《诗》、《书》。”《释宫》:“五达谓之康。”郭注:“《史记》所谓康庄之衢。”《释乐》:“大琴谓之离。”郭注:“或曰琴大者二十七弦,未详长短,《广雅》曰:‘琴长三尺六寸六分,五弦。’”《释天》:“正月为陬。”郭注:“《离骚》云:‘摄提贞于孟陬。’”《释水》:“潜行为泳。”郭注:“水底行也。《晏子春秋》曰: ‘潜行逆流百步,顺流七里。’”三是兼用当时力俗之语。例如:《释诂》:“兹、斯、咨、呰、巳,此也。”郭注:“呰、巳皆方俗异语。”又:“嗟、咨、��也。”郭注:“今河北人云��叹,音兔置。”《释言》:“奘,驵也。”郭注:“今江东呼大为驵,驵犹粗也。”又:“逮,遝也。”郭注:“今荆楚人皆云遝。音沓。”《释亲》:“谓夫之庶母为少姑,夫之兄为兄公。”郭注:“今俗呼兄钟,语之转耳。”《释天》:“螮蝀谓之雩,螮蝀,虹也。”郭注:“俗名为美人虹,江东呼雩,音芌。”四是以目验为证。例如:《释宫》:“容谓之防。”郭注:“形如今床头小曲屏风,唱射者所以自防隐,见《周礼》。”《释天》:“祭风曰磔。”郭注: “今俗当火道中磔狗,云以止风,此其象。”在《释草》、《释木》、《释虫》、《释鱼》、《释鸟》、《释兽》、《释畜》诸篇中,这种方法用的更多。郭璞作注十分审慎,凡不能确知其义的地方,他都阙疑不论,标出“未详”、“未闻”、“未详闻”、“未闻其义”、“未见所出”等,体现了他治学严谨的态度。

由于郭璞洽闻强识,详悉古今,既善于吸取前人的长处,又有所创新,因而他的《尔雅注》一出,其他各家注就失去了地位,逐渐亡佚了。虽然郭注有一些错误疏漏之处,但他身在晋代,去汉未远,所见多为古本,引据大都可靠,所以后人给予的评价较高。人们研究《尔雅》,都离不开郭璞的注释。

以郭璞注为主而为之作疏解的,有宋代的邢昺。邢昺字叔明,生于公元932年,卒于1010年,曹州济阴(今山东省曹县西北)人。《宋史·儒林》有传。太平兴国初九经及第,授大理评事,官至礼部尚书,知曹州。曾受诏与杜镐、舒雅、孙奭、李慕清、崔偓佺等校定群经,《十三经注疏》中有他所撰的《孝经疏》、《论语疏》和《尔雅疏》。邢昺的《尔雅疏》主要有两个作用:一、补郭注之阙。郭注中有些略而不详的地方,能够依据群籍,加以补充;二、申说郭注的材料来源、方法体例。这对于了解郭注的旨意,进而研读《尔雅》正文,都是有一定帮助的。《尔雅》正文和郭璞注合刻的版本有《四部丛刊》初编本和《天禄琳琅丛书》本,《尔雅注疏》有《十三经注疏》本和商务印书馆影印《续古逸丛书》本。本书就是《十三经注疏》本。

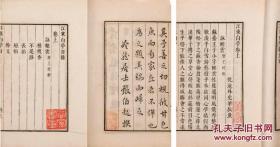

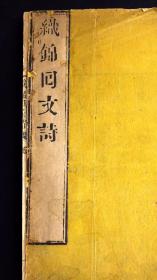

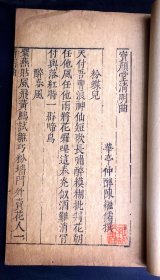

明嘉靖时期有闽本,据十行本重刻;万历间有监本,据闽本重刻;崇祯时期有毛氏汲古阁本,据监本重刻。但是明代时期的监本和汲古阁本,因辗转翻刻,讹谬百出。清初有武英殿本。清嘉庆时期,著名学者江西巡抚阮元参考唐石经,岳本、古本、宋本、影宋钞本、十行本、闽本、监本、毛本对十三经进行了系统地校勘考证,方成此书,撰《校勘记》附于诸经卷末,书中所附校勘记更是经学中的名著,自此十三经以阮本为定本,称为南昌学府本,世称善本。该书于嘉庆二十年在江西南昌开雕后,由于刊刻疏漏导致多重错误,道光6年(1826)续有重校修定,还有错误疏漏之处,同治十二年阮刻本又经江西书局重新修定,版本质量得到不断提高,有着独特的校勘价值,是阮刻本中最优版本,素来为世人所看重。三是清同治十二年(1873年)江西书局刻本,有牌记和校勘记。本书半叶10行,每行18字,双鱼尾,粗黑口。每本经书名页有大字题:“重刊宋本××经注疏附校勘记”,小字题:“嘉庆二十年江西南昌府学开雕”,牌记页有小字题:“太子少保江西巡抚兼提督扬州阮元审定 武宁县贡生卢宜荀校”,后有大字题:“同治十二年江西书局重修”。此十三经注疏本为旧时通行本,乃阮元与僚属绅士捐资校刻之书,校刻原则为不欲臆改古书,若发现宋版有误,便加圈于误字之旁而附校勘记于每卷之后。四是原装原签,收藏价值高,为研究清代古籍装帧,提供了实物资料。

《十三经注疏》是华夏文明的核心典籍,在现代社会中,华夏文明是绵延数千年的一大文明体系,拥有难以数计的古代典籍。但不可否认的是,“十三经”是研究中国传统文化的基本资料库,是其中的核心部分。如果我们将浩瀚的中华典籍比作一朵朵璀璨夺目的花儿,那么,可以说,“十三经”就是它们最重要的母树。在悠久的中华文明进程中,“十三经”对我国的传统文化产生了巨大影响,长期根植于人们的思想意识和社会生活观念中。

“十三经”在中国思想文化史上的重要价值是不言而喻的。概括来说,它们是研究中国古代思想文化的重要史料,从某种意义上来说又是中国古代文化的百科全书,从古代经书中也可以看到不同学派的相互影响,而且,经学作为中国思想文化的主干对于民族凝聚和文化认同,始终发挥着不可取代的主导作用。当然,“十三经”虽然阅历千古,凝结着无数前人的经验和智慧,但并不是包治百病的灵丹妙药,也不能为解决现代社会的各种问题提供现成答案。今天正是中华民族昂首阔步地迈向现代化的康庄大道的伟大时刻,它可以成为我们民族的精神柱,激发起民族精神;也可以成为我们的智慧向导,启发我们解决现实问题的睿智。但这一切都需要我们结合现代社会的发展,对传统经典作出新的诠释。

本书是中国传统经典、著名学者阮元主持刊刻,同治递修,有着独特的校勘价值,是阮刻本中最优版本,白纸精印、原装原签,可读、可赏、可收藏、可增值,是难得的收藏佳品。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价