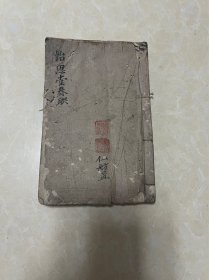

《怀归草堂诗集》、《守闲堂诗集》、《课耕楼诗集》

¥ 10000 八五品

仅1件

重庆渝中

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者吕潜

出版人光绪十五年(1889)欧阳绍重刊本

年代清代 (1645-1911)

纸张竹纸

刻印方式木刻

装帧线装

尺寸24 × 15 × 5 cm

册数3册

上书时间2012-09-20

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

- 商品描述

-

末清初著名诗人、书画家吕潜初探

胡传淮

明末清初,四川地区经历数十年战乱,经济残破,人口锐减,文化板荡。当时只有吕潜与唐甄、费密三人被称为蜀中最有学问的人物。尤其是吕潜,以诗书画三绝著称于世。其诗,深受清初诗坛盟主王士祯的推重,是著名的山水田园诗人、隐逸诗人、明遗民诗人,“与靖节先生(陶渊明)相望”;其书,宗二王、董北苑,又别开蹊径,列为“神品”;其画,善山水花草,用笔放纵,魄力雄浑,气势磅礴,“人得其尺幅,皆珍之”,亦入“逸品”。现代山水画大师黄宾虹赞扬吕潜:“先生文章气节,彪炳宇宙”。但是,目前学术界对吕潜似乎遗忘了,对他的研究,还是一个空白。吕潜给后世留下了一笔宝贵的文化遗产,他是一位不该湮没的诗人、书画家。有鉴于此,本文特将吕潜的生平、诗歌和书画作一初探,以供研究明清史、南明史、巴蜀文化和明遗民诗的专家学者参考。挂漏之处,望高贤哂正。

一、吕潜生平

明代遂宁(今四川遂宁市)有“席、黄、吕、旷”四大家族:席氏以宰相席书、侍郎席春、户科给事中席彖为代表;黄氏以工部尚书黄珂及其子布政使黄华、女黄峨为代表;吕氏以南明宰相吕大器及其子吕潜为代表;旷氏以巡抚旷昭为代表,均遐迩闻名。

吕潜之祖吕有闻,系遂宁乡贤,《遂宁县志·封荫》载:“以子大器封行人。”

吕潜之父吕大器(1586——1649),字俨若,号先自,明崇祯元年(1628)进士,晚明重臣,文韬武略。曾官甘肃巡抚,兵部右侍郎,促定、山东、河北总督,江西、湖广、应天、安庆总督。为官清正,嫉恶如仇,节气甚高,在民众中极有威望,与黄宗羲、史可法、钱谦益、瞿式耜、龚鼎孳等相交甚笃,是明末东林党中很有声望的人。甲申(1644)之变,福王立,迁大器为吏部左侍郎,大器乃上疏弹劾奸臣马士英、阮大铖,名震朝野。清顺治二年(1645),明宗室唐王在福州即位,召吕大器为兵部尚书兼东阁大学士。1646年,吕大器奔广东与丁魁楚等拥立永明王监国,令以原官兼掌兵部事。久之,进少傅,尽督西南诸军。鞠躬尽瘁,尽忠南明。顺治六年(1649),病逝于贵州都匀,谥“文肃”。归葬四川遂宁磨溪,后迁葬遂宁城北嘉禾桥。吕大器不仅是卓越的政治军事家,也是一名独具特色的诗人。著有《东川诗草》《塞上草》《次梅集》《东川文集》《抚甘督楚疏稿》等。其诗悲凉豪宕,尤以边塞诗、军旅诗著称于世,山河沦陷之感时托于笔端纸墨,世人称其为“笔老情深”。清人李调元在《蜀雅》中评吕大器诗:“音旨俱极凄壮,逼似少陵。”王士祯也说他“诗多横槊之气,时露粗服,然秀拔坚深,终是唐人格调,不取宋元以下蹊径。”《明史》卷二七九有《吕大器传》;陈鼎《东林列传》、顾成《南明史》亦有传;孔尚任《桃花扇》、蔡东藩《明史演义》以及《风雨南明》等小说、戏剧也有吕大器之事迹。《中国历代军旅诗赏析》入选有吕大器《雪山》等诗作。清人舒云逵《读吕大器诗集后》云:“鼎湖龙去渺难攀,身督诸军戎马间。一代杀机生未运,满腔忠愤写时艰。盾头墨迹寒生袖,画角声悲月满山。继世尚存家法在,清风亮节出人寰。”

吕大器子四:吕潜、吕渊、吕泌、吕溥;女婿有李实(进士、语言学家)、张象翀(进士、胶州知州)。

吕潜(1621—1706),字孔昭,又字石出,号半隐、耘叟,晚号石山农,生于明末天启元年(1621)。崇祯十五年(1642),吕潜中举人,十六年(1643)中三甲第287名进士,官行人,授太常博士。崇祯十七年(1644)李自成攻陷北京,吕大器奔南京,以弹劾马士英去官,入广东。吕潜奉母寓于浙江省之苕溪(今湖州市),复流寓扬州。不久,吕潜闻父病逝都匀(今贵州都匀市),继遭母丧。身逢乱世,江流离迁,尝尽人世间琐尾之苦。因蜀道险远,逢滇黔之乱,实难归葬,往来湖州与扬州之间前后达40余年。清康熙二十四年(1685)方归蜀,扶父母灵柩归故里安葬,葬父于遂宁城北嘉禾桥。吕潜离蜀时,生女方五月,返里时,已46年,潜见其女,有“牵衣惊老大,掩涕述流离”之句。自此闲居家乡,从事稼圃,购小楼三楹,题曰“课耕楼”,徜徉山水,过着隐忍清贫的遗民生活,以诗书画娱老,时称“诗书画三绝”。卒葬遂宁枣子坪,享年八十有六。《国朝耆献类征》卷466、清嘉庆本《四川通志》、《遂宁县志》等有传。

吕潜子:吕其木秉,,康 熙四十一年(1702)举人,官西宁(今青海西宁市)知县。

二、吕潜诗歌

吕潜为人平和安雅,学问渊博。诗风冲淡,诗调新颖,具有高深的造诣,在我国诗歌史上,占有光辉的篇章。吕潜诗集今存《怀归草堂诗集》、《守闲堂诗集》、《课耕楼诗集》,有清康熙年间其弟吕泌刊本、光绪十五年(1889)欧阳绍重刊本、1935年成都沈氏刊本等。

《怀归草堂诗集》,系清顺治元年(1644)至康熙十二年(1673)吕潜客居吴兴(今浙江湖州市)时所作诗歌。因其志在松楸,旧署寓曰“怀归草堂”,诗集故以此为名。收诗歌170余首,有扬州诗人陆廷抡序,吕泌跋。

《守闲堂诗集》,系康熙十三年(1674)至二十四年(1685)吕潜客居江苏广陵(今扬州市)、海陵(今泰州市)时所作诗歌。因其甥李仙根(遂宁人,榜眼,清康熙时官至户部侍郎)赠其寓所,名曰“守闲堂”,诗集故以此为名,收诗歌约160首。

《课耕楼诗集》,系康熙二十五年(1686)吕潜归遂宁后在蜀中所作诗歌。因其居名“课耕楼”,故诗集以此为名。约收诗歌80首,有遂宁人雷廷序。

吕潜诗凡三集,系其弟吕泌(又名柳文,字长在,号旗山)在清康熙中叶任河南叶县知县时所镌,后版藏遂宁课耕楼。道光二十年(1840),涪江涨洪水,书版被冲走。光绪二年(1876),遂宁续修《县志》时,寻求《吕潜诗集》不得,仅采录吕潜诗数十首入《遂宁县志》中。光绪十四年(1888),有一遂宁人在成都故家见《吕潜诗集》,遂购以归,漫漶处为校补数十字,付之剞劂,以广流播。光绪十五年(1889),重刊本《吕潜诗集》,全名为《明朝太常博士吕半隐之诗集》,射洪同治十二年(1873)举人舒云逵、遂宁庠生欧阳绍,分别撰有《重刊吕半隐先生诗集序》。该诗集中,诗不分体,也不分卷,以写作先后为序。

吕潜足迹半天下,交游甚广。从其诗歌中,可知他到过今江苏省的苏州、泰州、扬州、南京、江阴、昆山,浙江省的湖州、绍兴、杭州、桐庐、富春江、钓台、淳安、安吉,河北省的保定、易县、饶阳、平乡、正定、大名、定州、定县,河南省的武涉、叶县,山西省的高平、长子、武乡,江西省的南昌,湖北省的武汉、宜昌、巴东,重庆市的重庆、巫山,贵州省的遵义,四川省的成都、潼川(今三台县)、崇庆、邛州、眉州、洪雅、嘉定(今乐山)、果州(今南充)、蓬溪、綦江、合川等地。这些地方,都留下了他的诗作。

吕潜还和当时诗人、名士,多有唱和,如龚贤、费密、唐甄、邓汉仪、陆繁韶、姜垓、梁以樟、张鹏翮、王石谷、丈雪通醉、李仙根、郝浴、王新命、毛奇龄、吴树臣、吴绮、王玉映、李太虚、缪沅、王西樵、唐祖命、张象翀、罗为赓、周甲徵、祖嵩、姚缔虞等等,酬唱甚多,传为盛事。清初诗人费密有诗《吕太常潜自归安移家海陵》;周作人《东昌坊故事》载:毛奇龄《毛西河文集》中有《题罗坤所藏吕潜山水册子》。

吕潜客居吴兴(今湖州)三十年、扬州十年,在江浙流寓共达40余年。康熙二十四年(1685)回蜀后,生活了二十余年,后又到河南叶县其弟吕泌处客居了几年。目睹了明末清初大动乱和人民的疾苦,选择了不与清朝统治者合作的态度,走上了隐居之路,成为可与陶渊明媲美的一代隐逸诗人。其诗歌作品内容丰富,艺术性强,充满了诗情画意,实乃诗中有画,画中有诗。正如清代诗人陆廷抡在《怀归草堂诗集序》中所言:“语云‘诗必穷而后工’,顾世人之穷,只在一身;若先生之穷,则在于世道变迁、君父死生存殁之大。故其穷有百倍于世人者,故其诗之工,亦百倍于世人。今读《怀归》、《守闲》两集,一若少陵(杜甫)浣花之篇、摩诘(王维)辋川之什,杂陈于前而不能辨其孰优孰劣也。”吕潜《江望》云:“横江阁外数帆樯,立尽西风两鬓霜。只有乡心不东去,早随烟月上瞿塘。”诗中浓得要流出来的思乡之情,勾起了古今许许多多游子的共鸣。清人欧阳绍在《重刊吕半隐先生诗集序》中云:“国朝渔洋山人(王士祯)尝采其《江望》一首入《诗话》中,并胪之《感旧集》,其为时流倾倒若此。……工诗,兼善书画,一缣一素,得之珍逾珙璧。至今蛛丝煤尾之余,嗜古家犹饼金购之。……窃尝反复玩咏,觉性情学术之征,身世显晦之故,与夫乡关怅惆之思,时流溢于楮墨间。而格调未始不合,词华未始不赡,共诸长留天地奕祀而不刊,无疑也!而况气节之清峻,复与靖节先生(陶渊明)相望于旷代之后者乎?!”其弟吕泌《跋》云:“五十年间时序之迁流、友朋之聚散、山川之阅历,展卷追忆,了然在目。”清末进士范溶在《论蜀诗绝句》中评吕半隐云:“桂水漓江满目秋,瞿塘烟月几行舟。西风立尽乡心冷,自写湘累万古愁。”(《蜀秀集》卷八)。

吕潜之诗,现存400余首,受到了历代读者的宝爱。《明名人传》卷24、《明诗综》卷69、《明诗纪事》辛集、《中国美术家人名辞典》、《清画家诗史》、《国朝书画家笔录》、《清诗纪事》第二册《明遗民卷》、《四川通志》、《小腆纪传》、《国朝画识》、《国朝画征录》、《明人小传》、王士祯《渔洋诗话》《感旧集》、邓汉仪《诗观二集》、卓尔堪《明遗民诗》、《扬州府志》、《四川历代文化名人辞典》、《巴蜀文化大典》、《四川通史》、《巴蜀文学史》等书籍,对吕潜及其诗书画均有介绍。胡传淮编选《吕潜诗选》,亦可供参考。

三、吕潜书画

吕潜工书擅画,享有“诗书画三绝”之誉。其书画,传世作品有:《仿王叔明山水》扇面(图录于《名人书画扇集》)、《山水图》卷(图录于《清朝书画谱》)、《林下草堂图》轴(图录于《中国绘画史图录》下册)。1925年,上海文明书局出版有《吕半隐山水册》影印本。

吕潜的书法,继承了我国历代书法的优良传统,他遍临魏晋唐宋的名家墨迹,特别是博采王羲之、颜真卿、欧阳询、柳公权、米芾、赵孟頫诸家之长,取精用宏,博综融贯,把“二王”的俊秀、流便,唐人的端重严谨,宋人的潇洒劲挺,揉为一体,形成自己的个人风格。然而,他的个人风格,却深深地打上当时时代风格的烙印。纵观吕潜的书法,基本上走的是董其昌的路子。他的书法,深得董其昌的意趣。董其昌(1555—1636),明代著名书画大家。书风疏宕秀逸,对明末清初书坛影响很大。擅山水画,画格清润明秀为其特色。清初以来,特别是清圣祖康熙皇帝偏爱董书成癖,对董书近乎狂热的提倡,上行下效,影响深远,致使士子执管,莫不习董,豪贵巨篇,竞相购求,因而全国蔚然成风,整个书坛几乎为董体所笼罩。所以,吕潜的书法,不能不受到当时时尚的影响。另外,董书与吕潜绝意进取,退隐山林的思想感情相吻合。书法家的艺术风格与作者本人的思想、修养、艺术观是一致的。

吕潜的书风清秀古淡,散逸苍清。晋人书尚韵,唐人书尚法,宋人书尚意。吕潜书是尚韵、尚意的。吕潜用笔娴熟,笔笔着实,不掺虚笔,以墨韵、意境、分行布白取胜,结字秀逸遒劲,布局妥当,疏朗匀称,别具特点。行距宽博,字距疏朗,字与字,行与行,互为照顾,前呼后应,文与字相映成趣,在如此灵巧的行笔布局之中,透发出清淡幽远之气。

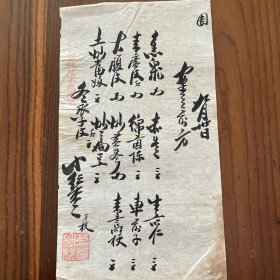

吕潜擅长墨法,浓淡枯湿,曲尽其妙。吕潜作书用墨,以淡墨为多。淡墨不腻笔,易得流畅之势,易传使转之情,易臻淡雅之境,故其喜用淡墨,也是他的巧处。吕书多率意作,自然、潇洒、淡雅。其书,往往是他自己所写诗词,是他思想感情的真实流露。吕潜传世书法作品,以行书、行草书为主,形式多样,立轴、手卷、扇面、册页,各臻其妙。吕书一般不落年款,只落名款。署“吕潜”款者,多为早期作品;署“耘叟吕潜”款者,当为吕潜晚年作品。

明末清初之际,是社会动乱、民族矛盾和阶级矛盾都极为激烈的时代,给当时的文人和书画家的心灵,带来强烈的冲击,引起他们思想上的矛盾和感情上的种种波澜和痛苦。明末清初画坛,画派繁衍,名家辈出,风格多样,异彩纷呈。人物画较少,山水、花鸟画占据统治地位,尤以山水画最为发达。甲申(1644年)之变后,吕潜将一腔悲愤,化诸笔墨,造就了他的艺术生命,画出了大量的山水画杰作,在当时即产生了广泛的影响,享有“天下二半”之誉。“二半”,一指吕潜,一指龚贤。龚贤(1618—1699),清初著名书画家,“金陵八家”之首。一名岂贤,字半千,号野遗、柴丈人,江苏昆山人,曾寓居扬州等地,后定居金陵(南京)。善诗文,工山水,写山水氤氲万态,深得造化神韵,广采博取,大胆变革,突破藩篱,自成一家,对后世画坛影响甚大。《益州书画录》评吕潜画曰:“吕潜工诗善画,山水尤长。用笔放纵而不越矩矱。著有《怀归草堂》《守闲堂》《课耕楼》等集。”清代张庚《国朝画征录》称吕潜画作“用笔放纵而不越矩矱,神气清朗可赏。”王士祯说吕潜之作魄力雄浑,最难在空处多,而其作气势磅礴,画石则多皴而少擦,画树则多老杆而少枝叶。现代著名书画大师黄宾虹对吕潜的诗画、人品,更给予了极高的评价。黄宾虹在四川省博物馆所藏的吕潜《山水图》轴的题跋中评曰:“王渔洋《感旧集》辑吕半隐先生《江望》一首入《诗话》,其推重如此。今观《怀归草堂诗》,凡三集,此题画七言截句不载集中,知其所遗佚者多矣。先生文章气节,彪炳宇宙,顾不独以诗画名,而得其寸缣零楮者,已不啻璜璧,毅崛先生其善藏之。”试观吕潜以下绘画作品,可深知上述评论其言不谬,十分公允。

四川省博物馆所藏吕潜《山水图》轴,是典型的倪云林式平远山水构图。远处山石上,几棵枯树,树干劲挺,中间一小山,远处则横卧一片浅山,气象荒凉萧疏,空旷无人。画面左上端,作者自题七绝一首:“水树迷离白鹭飘,风萧萧处雨萧萧。田家酒熟村沽少,尽日无人渡板桥。”左侧系黄宾虹的题跋。全幅格调萧散,墨法浓润,别有一番风韵。该图既是诗,又是画,融诗书画于一体,把人们带进冷漠孤寂的境界之中,堪称吕氏杰作 (此图参见上海人民美术出版社出版的《艺苑掇英》总第9期) 。

吕潜《林下草堂图》轴(参见上海人民美术出版社出版的《中国绘画史图录》下册),系墨笔画,远处高树板桥,上方丛林门栅。墨法湿润,意境幽深。画面右侧,作者自题:“板桥低度两山根,山入斜阳秋有痕。林下草堂遥望见,陶家不曾设篱门。”当我们欣赏这幅杰作时,同样感到不可名状的诗情画意拂拂袭来。秋野、斜阳、小桥、流水、人家,是古今多少画家描绘过的题材,可是吕潜却别有新意,造境不凡。布局起伏错落,疏密得宜,别具一格。该图从风格上看,与龚贤颇相接近。但用笔比较松动,用墨比较古淡。画山石细密柔和,层层皴擦和渲染,使画面浑然一体而又层次分明,富于情趣。偶用浓墨,亦见苍润。

四川省博物馆所藏吕潜《层峦丛林图》轴(参见四川人民出版社出版的《龙门阵》杂志总第15期),系墨笔山水,写层峦叠嶂,丛林山居。此画风格浑厚,极似龚贤。画家用黑白对比的手法,浑穆之中见苍秀,沉厚之中见空明,别有一番情趣。笔墨苍老,深而不腻,厚而无滞,画面意境空远,新奇动人。这幅画不求奇僻,没有表现奇峰绝壑的大山或雄伟深静的崖谷,而是富于抒情意味地描绘了简洁明丽、清秀畅爽的丛林山居景色,令人心旷神怡。画面左上角,作者题“丁卯夏过唐安,访徵翁长兄,作此请教”。唐安,即今四川蓬溪县。唐景龙二年(708)析唐兴县置唐安县,治今蓬溪县,先天二年(713)废。“徵翁”,即周甲徵,浙江绍兴人,康熙十九年(1680)至三十三年(1694)任蓬溪知县,吕潜有诗《寄周蓬溪》,载《课耕楼诗集》中。此图作于康熙二十六年(1687),吕潜时年六十七岁。

四川省博物馆还珍藏有吕潜一帧书画精品,为行书轴,原为李一氓珍藏,1975年捐献给四川省博物馆珍藏。此帧行书轴,写七言绝句一首:“琴柳丝丝拂钓舟,溶溶水面一群鸥。不知谁在茆堂坐,坐看青山到白头。”款署“吕潜”,下钤白文篆书“吕潜”,朱文篆书“半隐”二方印。该书苍劲、流畅,系吕潜具有代表性的书法佳作。

《仿云林山水》扇面,是四川省博物馆所藏吕潜绘画的又一上乘之作,该画定为国家一级文物(参见秦化江主编、北京文物出版社出版的《山水花鸟扇面》)。此图系泥金纸本,仿倪瓒笔法。倪瓒,元代著名书画家。号云林子,江苏无锡人,工诗文,善书画。其画对明清文人水墨山水画有重要影响。后人把他与黄公望、吴镇、王蒙合称“元代四大家”。吕潜这幅山水画,墨笔绘平远小景。山石枯树,疏疏落落。坡石上茅屋两间,悄然无人影。整个画面给人一种宁静、肃穆、淡远的气氛。山石用干笔勾皴,淡墨写就,苍劲之至。土坡皴法隽爽,极有质感。此画用笔有龚贤的特点,意境则近倪瓒的空旷,表现了遗民知识分子的生活情趣。画面右上端,作者题“戊申冬日仿云林笔,似圣育词兄。”戊申系康熙七年,即1668年,为吕潜48岁所作。

从上述吕潜的绘画作品中,可知吕潜的作品与龚贤的作品颇有相近之处。从吕潜的诗歌中,可看出他与龚贤过从甚密,关系甚好。《怀归草堂诗集》中,有六首专门描写了吕潜与龚贤的交往,即《过龚半千寓斋》《吴尔世招同半千、无言,泛舟真江看桃花》《访龚柴丈山中》《秋兰和柴丈》《题龚柴丈半亩园》(二首)。吕潜与龚贤在交往中,彼此在绘画艺术上,互相切蹉,取长补短,是完全可能的。

综上所述,吕潜的绘画属于文人画体系。他继承了我国宋元绘画的优良传统,强调绘画的抒情性,写景与抒情相结合,情景交融,诗情画意相得益彰。吕画追求元人遗韵,讲求笔墨情趣,重在表现意境,着重抒发画家个人的思想感情。他博采历代诸家之长,形成了自己的多种风格,不愧为明清以来的一代书画大家。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价