24号;2004年、抗日时期国立二十一中校友通讯、4页码、教育兴国、阜阳、安徽萧县、苏鲁豫皖、徐州、抗日救国、台儿庄战役、刘季鸿、王仲廉、太和县、蓝田县、黄啸秋、四川音乐学院、武角书法

¥ 100 七五品

仅1件

上海浦东

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者国立二十一中校友通讯

出版社国立二十一中校友通讯

年代不详

装帧平装

开本其他

货号202405

上书时间2024-05-23

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 7天

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

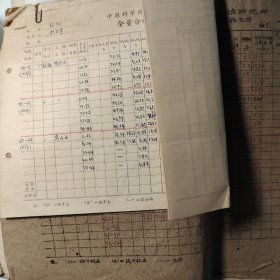

- 品相描述:七五品

-

王仲廉(1904-1991),字介人、介仁。江苏萧县(今安徽萧县)人。抗日名将,国民革命军陆军中将、被称为黄埔一期的“徐州三王”之一。

王仲廉萧县第二高等小学毕业后,就读于江苏省立徐州中学。以后转学军事,就读于黄埔军校第一期。毕业后从军,相继参加绥远战役、南口战役、太原会战、徐州会战、武汉会战、随枣会战、枣宜会战、豫南会战、豫湘桂会战、豫西鄂北大捷等战役。相继担任黄埔军校教导团排长、第85军军长、第19集团军总司令、第31集团军总司令、第4兵团司令官。

- 商品描述

-

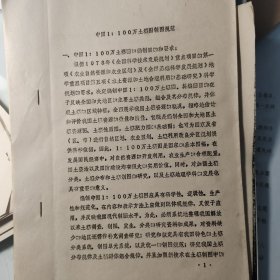

国立第二十一中学(太和中学前身),始创于1942年初。

这时,台儿庄战役中战功卓著的抗日将领王仲廉将军(黄埔军校第一届毕业生,时任国民革命军第三十一集团军副总司令兼苏鲁豫皖边区二路挺进军总指挥),不顾艰难险阻,抱定为国储才之宗旨,于1942年在安徽太和创办了苏鲁豫皖四省边区战时中学(后改为国立第二十一中学)。

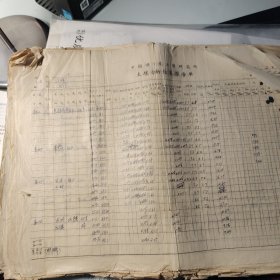

1942年3月,王仲廉将军受命之时,即指派本部丁熙民总参议、仝菊圃参议、秘书李厚庵拟定具体计划,紧锣密鼓进行筹备。时肖县中学迁太和,经协商决定以该校为基础,着手筹建战时中学。筹建处设在太和县徐禅堂,筹建处成员:丁熙民主持全面工作,刘汉川、桑逸卿负责延聘教职员工及教学组织工作,李寿山、李厚庵负责筹措粮秣及教室建设。由于学生日渐增多,徐禅堂校址不足应用,于是选定城内西南隅山西会馆及徐氏祠堂旧址,利用城砖以及兵工建筑校舍。55师及保安的两个团担任建筑任务,于7月初开工,至1943年2月,完成校舍250间。经费来源:诸如学校办公、教职员工生活及学生食宿、书籍等费用,月需经费100多万元,在改国立前全由王校长筹措,改国立后,每月中央教育部仅拨款十几万元,其余仍由王将军设法弥补。

成立之初

播报

编辑

各项筹备工作基本就绪后,随即开始招收学生。苏鲁豫皖沦陷区广大失学青年听到这个消息,纷纷冲破敌人封锁线,到太和报考战时中学。学校原计划招收500人,到6月底,已录取800人之多,还有不少青年学生继续从四面八方涌来,王仲廉校长当机立断:凡来自沦陷区的失学青年,一个也不能拒收。临时供给问题由军需处筹措解决,每人每天不得少于一斤粮食,并供应菜金。8月间共录取1920名学生,竟达原计划近4倍。录取的学生年龄不等,水平不一,男女都有。初步确定,分班前以上大课为主,主要进行抗日救国、热爱祖国的爱国主义教育。经过一段时间学习和了解,又根据学生的年龄、文化程度,重新进行了编班,分高中、初中、师范、职业、女生5个部,共40个班级。高中、初中部设在校本部,由教导处直接管理,不另设主任。师范部设在徐禅堂;女生部设在徐寨,后迁到太和城内徐家祠堂;职业部设在附近农村,各部均有主任分管。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价