1885年 Christmas Carol 真正带五线谱的《圣诞颂歌》精装本 配补绝美插图 品上佳

¥ 480 九品

仅1件

北京海淀

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者Carles Dickens (查尔斯•狄更斯)

出版社Navello and Campany

出版时间1885

版次1

印刷时间1885

印次1

装帧精装

尺寸18 × 13.5 cm

上书时间2024-05-17

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 21小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

- 外观边角略有轻微自然旧,内页完美。

- 商品描述

-

1885年 Christmas Carol 真正带五线谱的《圣诞颂歌》精装本 配补绝美插图 品上佳

开本大小(长*宽*厚度):19 * 14* 3.3 厘米

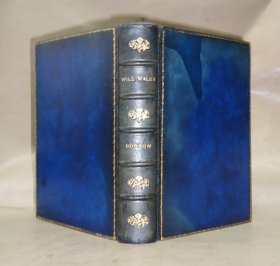

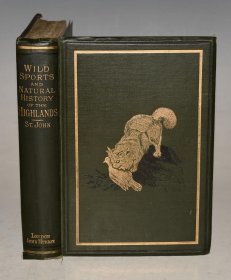

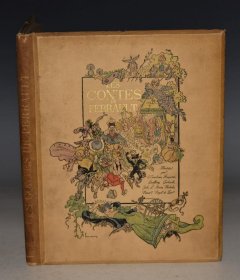

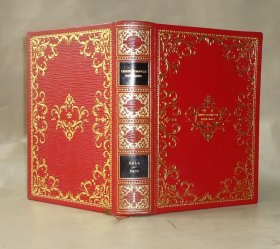

装桢:天蓝色布面烫金精装。大量著名画家PHIZ (H.K. Browne)及John Leech所绘绝美钢版画插图。《圣诞颂歌》 配补10张现代插画之王亚瑟•拉克姆Arthur Rackham绝美彩色插图。

品相:9.5品。

主要缺陷:外观略有日光漂白,此外基本比肩新书。内页完美如新,完全没有人读过。

更多图片请见 (请将下面地址复制并粘贴在浏览器地址栏中,然后再回车即可)

http://photo.163.com/shihongkun_70@126/#m=1&aid=269104445&p=1

著作简介

《双城记》

双城记(A Tale of Two Cities)是英国作家查尔斯·狄更斯所著的描述法国大革命一部大时代长篇历史小说,“双城”分别指的是巴黎与伦敦。后来被改编拍摄了多个版本的电影。

本书由著名画家PHIZ (H.K. Browne)绘制钢版画16枚。

内容梗概---

1757年12月的一个月夜,寓居巴黎的年轻医生梅尼特(Dr.Manette)散步时,突然被厄弗里蒙得侯爵(Marquis St. Evremonde)兄弟强迫出诊。在侯爵府第中,他目睹一个发狂的绝色农妇和一个身受剑伤的少年饮恨而死的惨状,并获悉侯爵兄弟为了片刻淫乐杀害他们全家的内情。他拒绝侯爵兄弟的重金贿赂,写信向朝廷告发。不料控告信落到被告人手中,医生被关进巴士底狱,从此与世隔绝,杳无音讯。两年后,妻子心碎而死。幼小的孤女露茜(Lucie Manette)被好友罗瑞(Jarvis Lorry)接到伦敦,在善良的女仆普洛丝(Miss Pross)抚养下长大。

18年后,梅尼特医生获释。这位精神失常的白发老人被巴黎圣安东尼区的一名酒贩、他旧日的仆人德法奇(Defarge)收留。这时,女儿露茜已经成长,专程接他去英国居住。旅途上,他们邂逅法国青年查尔斯·达雷(Charles Darnay),受到他的细心照料。 原来达雷就是侯爵的侄子。他憎恨自己家族的罪恶,毅然放弃财产的继承权和贵族的姓氏,移居伦敦,当了一名法语教师。在与梅尼特父女的交往中,他对露茜产生了真诚的爱情。梅尼特为了女儿的幸福,决定埋葬过去,欣然同意他们的婚事。 在法国,达雷父母相继去世,叔父厄弗里蒙得侯爵继续为所欲为。当他狂载马车若无其事地轧死一个农民的孩子后,终于被孩子父亲用刀杀死。一场革命的风暴正在酝酿之中,德法奇的酒店就是革命活动的联络点,他的妻子不停地把贵族的暴行编织成不同的花纹,记录在围巾上,渴望复仇。

1789年法国大革命的风暴终于袭来了。巴黎人民攻占了巴士底狱,把贵族一个个送上断头台。远在伦敦的达雷为了营救管家盖白勒(Gabelle),冒险回国,一到巴黎就被捕入狱。梅尼特父女闻讯后星夜赶到。医生的出庭作证使达雷回到妻子的身边。可是,几小时后,达雷又被逮捕。在法庭上,德法奇宣读了当年医生在狱中写下的血书:向苍天和大地控告厄弗里蒙得家族的最后一个人。法庭判处达雷死刑。

就在这时,一直暗暗爱慕露茜的律师助手卡登(Sydney Carton)来到巴黎,买通狱卒,混进监狱,顶替了达雷,梅尼特父女早已准备就绪,达雷一到,马上出发。一行人顺利地离开法国。 德法奇太太(Madame Defarge)在达雷被判决后,又到梅尼特住所搜捕无辜的露茜及其幼女,在与女仆普洛丝的争斗中,因自己枪支走火而毙命。而断头台上,卡登为了爱情,成全别人,从容献身。

《双城记》是狄更斯最重要的代表作之一,由狄更斯在47岁时发表的作品,是他迟暮之年的巅峰之作。早在创作《双城记》之前很久,狄更斯就对法国大革命极为关注,反复研读英国历史学家卡莱尔的《法国革命史》和其他学者的有关著作。他对法国大革命的浓厚兴趣发端于对当时英国潜伏着的严重的社会危机的担忧。1854年底,他说:“我相信,不满情绪像这样冒烟比火烧起来还要坏得多,这特别像法国在第一次革命爆发前的公众心理,这就有危险,由于千百种原因——如收成不好、贵族阶级的专横与无能把已经紧张的局面最后一次加紧、海外战争的失利、国内偶发事件等等——变成那次从未见过的一场可怕的大火。”可见,《双城记》这部历史小说的创作动机在于借古讽今,以法国大革命的历史经验为借鉴,给英国统治阶级敲响警钟;同时,通过对革命恐怖的极端描写,也对心怀愤懑、希图以暴力对抗暴政的人民群众提出警告,幻想为社会矛盾日益加深的英国现状寻找一条出路。

从这个目的出发,小说深刻地揭露了法国大革命前深深激化了的社会矛盾,强烈地抨击贵族阶级的荒淫残暴,并深切地同情下层人民的苦难。作品尖锐地指出,人民群众的忍耐是有限度的,在贵族阶级的残暴统治下,人民群众迫于生计,必然奋起反抗。这种反抗是正义的。小说还描绘了起义人民攻击巴士底狱等壮观场景,表现了人民群众的伟大力量。作者站在人道主义的立场上,既反对残酷压迫人民的暴政,也反对革命人民过于极端的暴力。但《双城记》备受争议,因为在狄更斯笔下,失控阶段的革命演变成了巨大灾难,狄更斯批判革命人民盲目屠杀,在憎恨贵族社会对他们残酷压迫的同时,自己也变成了一种畸形的社会阶层,除了仇恨和报复,一无所有。

这部小说塑造了三类人物。一类是以厄弗里蒙地侯爵兄弟为代表的封建贵族,他们“唯一不可动摇的哲学就是压迫人”,是作者痛加鞭挞的对象。另一类是德法奇夫妇等革命群众。他们的形象是被失控的自己所扭曲的。例如得德法奇的妻子狄安娜,她出生于被侮辱、被迫害的农家,对封建贵族怀着深仇大恨,作者深切地同情她的悲惨遭遇,革命爆发前后很赞赏她坚强的性格、卓越的才智和非凡的组织领导能力;但当革命深入到失控时,笔锋一转,把她斥为一个冷酷、凶狠、狭隘的复仇者。尤其是当她到医生住所搜捕无辜的露西和小露西时,更被表现为嗜血成性的狂人。最后,作者让她死在自己的枪口之下,明确地表示了否定的态度。第三类是理想化人物,是作者心目中以人道主义解决社会矛盾、以博爱战胜仇恨的榜样,包括梅尼特父女、达雷、罗瑞和卡登等。梅尼特医生被侯爵兄弟害得家破人亡,对侯爵兄弟怀有深仇大恨,但是为了女儿的爱,可以摒弃宿仇旧恨;代尔纳是侯爵兄弟的子侄,他大彻大悟,谴责自己家族的罪恶,抛弃爵位和财产,决心以自己的行动来“赎罪”。这对交相辉映的人物,一个是贵族暴政的受害者,宽容为怀;一个是贵族侯爵的继承人,主张仁爱。他们中间,更有作为女儿和妻子的露西。在爱的纽带的维系下,他们组成一个互相谅解、感情融洽的幸福家庭。这显然是作者从其理性思维和人道主义立场设想的一条与暴力革命截然相反的解决社会矛盾的出路。

《双城记》有其不同于一般历史小说的地方,它的人物和主要情节都是虚构的。在法国大革命广阔的真实背景下,作者以虚构人物梅尼特医生的经历为主线索,把冤狱、爱情与复仇三个互相独立而又互相关联的故事交织在一起,情节错综,头绪纷繁。作者采取倒叙、插叙、伏笔、铺垫等手法,使小说结构完整严密,情节曲折紧张而富有戏剧性,表现了卓越的艺术技巧。《双城记》风格肃穆、沉郁,充满忧愤,但缺少早期作品的幽默。

用一句话形容,有历史有故事,有人类永恒的两个主题,仇恨和爱情,有伟大的人物与发人深省的结局,美国大片的包罗万象,伊朗电影的细腻,和中国电影的玄妙。

《双城记》名言警句

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way--in short. The period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.

这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望之春,这是绝望之冬;我们的前途拥有一切,我们的前途一无所有;我们正走向天堂,我们也正直下地狱; 总之,那时和现代是这样相像,以至那时声名最远的某些作家对于他所接收的这个时代,评说是好是坏,都固执地只用最高级的对比之词。

===================================

《圣诞颂歌》

1843年10月初的一个夜晚,查尔斯・狄更斯(Charles Dickens)从伦敦里金特公园附近自己的家里走了出来。黄昏的暮气驱散了白天反常的湿气。他迈动双腿,开始了自己称之为“通过城市黑色街道”的散步。

狄更斯时年31岁,生有4个孩子,正处在事业的顶峰上。《匹克威克外传》(The Pickwick Papers)、《雾都孤儿》(Oliver Twist)和《尼古拉斯・尼可贝》(Nicholas Nickleby)这三本书颇受读者青睐,在世界文坛上享有盛名。可是此时此刻,这位作家却陷于严重的困境之中。

几个月前,出版商告知,新小说的销量不是原来估计的那么高,看来必须削价才卖得出去。这个消息使狄更斯不知所措,他的才华似乎要打上一个问号,自己贫困的童年生活又重现在眼前,真是令人不寒而栗。作家维持着一个大家庭的生活,支出的费用已经超出自己力所能及的范围。加上他的父亲和兄弟要来借钱,而且妻子凯特不久将生第五个孩子,该怎么办呢?

整个夏天,狄更斯都在为不断增加的账单特别是房屋的抵押借款发愁。他在海边的一个胜地避暑,可晚上却无法入睡,常常在悬崖峭壁上徘徊几个小时。作家知道必须设法挣一大笔钱才能解决问题,而且越快越好。但是他发现,在沮丧和消沉中是无法写出东西来的。回到伦敦之后,他寄希望于每天晚上的散步,借此来产生创作的灵感。

来自煤气灯摇曳不定的黄色光亮照亮了狄更斯脚下的路,他通过伦敦较富裕的街区,然后来到泰晤士河畔。作家面前所出现的是一片破败凋零的景象:垃圾成堆,阴沟纵横,妓女、扒手和乞丐在街上随处可见。他触景生情,回忆起时常困扰自己睡眠的噩梦。无力还债的担忧像幽灵似地萦绕着狄更斯的心头,令他担惊受怕。就在他拖着疲惫的身躯返回家的途中,心中突然一亮:写一个圣诞故事怎么样?他要给那些与自己有着相同的经历、苦难和追求的人写这样一个故事。

然而离圣诞节还不到三个月了,如此之短的时间怎么能完成呢?对了!写一个短篇。11月底之前必须脱稿,然后印刷出版,赶上圣诞购物高潮。为了抓紧速度,作家决定以《匹克威克外传》其中一节中的圣诞怪物为线索,进行构思和创作。

狄更斯经过深思熟虑,构思的基本情节简单明了,能让孩子读懂;与此同时,含义深刻的主题又可以激发起成年人对往事的回忆和生活的激情。在写作的过程中,作家的认识也有所变化,由原来只想单纯地挣一笔书稿费来还债的想法,变成了向人们展示充满光明和希望的圣诞节的大计划。

每天早晨,狄更斯就开始挥笔写作,沉浸在无比的激动之中。“我的确是被迷住了,几乎不肯把它闲置半刻。”他后来在给一位记者的信中写道,“在写作时,我与主人公一起哭泣,一同欢笑,完全融化在他们之中。”

吝啬鬼伊本尼泽・史克鲁奇,在昔日合伙人幽灵的警告以及“过去”、“现在”、“未来”三位精灵的帮助下,他终于明白是自己昔日的所作所为而失去了爱情、幸福、快乐和生命。虽然自己是这样的一个人,但在美好的圣诞节还能得到别人诚挚热切的祝福,发誓改过自新。仁慈的上帝在担负拯救人类重任的救世主这天,也降临了他的宽恕,整个故事在呈现一个焕然一新的快乐的奇迹中圆满收场。

作家还亲自动手负责书的设计和装帧,决定用烫金的精美封面,内装红色和绿色相间的扉页和彩色衬页,分别配上四幅蚀刻画和木刻画作为插图。为了能让更多的穷人买得起,他把书的价格定为5先令。

《圣诞颂歌》(A Christmas Carol)终于在当年的12月2日完稿,交印刷商付印,12月17日开始销售。狄更斯十分高兴,深信这本书一定会得到人们的喜爱。然而他和出版商却没有估计到,反应竟然会如此强烈。第一版6000本在圣诞节前夜便销售一空。不少人因为没有买到书而感到可惜,希望能马上再版。

狄更斯收到国内外大量热情洋溢的信件,它们来自素不相识的陌生人之手。有的谈起了自己的家庭,有的描绘了全家人坐在壁炉前朗读《圣诞颂歌》的动人情景,有的说为《圣诞颂歌》精心制作了特别的小书架以便妥为保存。“这本书看上去是那么小那么薄,但却是英国的财富。”小说家威廉・撒克里评论道,“不论男女老少,都将其视为珍宝。”

狄更斯后来还写了许多很有影响和稿费收入很高的小说,例如,《大卫・科波菲尔》(David Copperfield)、《双城记》(A Tale of Two Cities)和《远大前程》(Great Expectations)等。然而没有一本能够像《圣诞颂歌》那样引人入胜,脍炙人口。在这位大作家1870年逝世时,伦敦一位贫穷的孩子曾问道:“怎么,狄更斯死了?那么圣诞老人不也会死吗?”

的确,狄更斯在书中以细腻的笔触生动形象地描绘了圣诞节的各项活动,其中的许多内容已在今天的圣诞节中得到了普及。在节日的夜晚,全家人张灯结彩,举行快乐的晚会。厅堂里温暖如春,欢快的颂歌悦耳动听,引人注目的圣诞树上悬挂着礼品盒,摆着烤鹅、葡萄干布丁和新鲜面包等美味佳肴的筵席令人垂涎三尺……所有这一切,更增添了节日的喜庆气氛。甚至圣诞节的语言,也由于《圣诞颂歌》而变得更加丰富多彩。“恭贺圣诞!”(“Merry Christmas!”)这句问候语就是在这本书中出现之后,才被得到广泛应用的。

《圣诞颂歌》(A Christmas Carol )是英国伟大的批判现实主义作家查尔斯·狄更斯的三部圣诞小说之一,创作于1843年。其他两部为《钟声》 和《炉边的窸蟀》。主要讲的是一个吝啬鬼的故事。 一个吝啬鬼积攒了很多钱,然而他却不舍的为职员的炉火加一块儿煤,他的侄子好意的邀请它参加圣诞夜的晚会,他却认为侄子是为了沾他的便宜而推辞,社会活动者请他为穷人施舍一点圣诞的饭菜,也被他无情地断然拒绝。他晚上回到了家,夜幕里他看见了一张鬼脸,这真的是鬼?还是他的幻像?然而,鬼的出现却使他发生了天翻地覆的变化。

从1843年到1848年间,狄更斯几乎在每年圣诞节都发表一个与节日有关的中篇小说,其中《圣诞颂歌》具有极其特殊的地位。在《圣诞颂歌》出版的维多利亚时代,圣诞节并不为很多英国人所知。然而,书中的情节和人物在西方家喻户晓后,故事中的一些情节成了圣诞节的约定风俗,诸如家庭团聚、互换礼物、圣诞餐饮, 维多利亚女王也读过这部小说。一百多年来积聚的“人气”使其成为狄更斯的小说中最深入人心的一部。文学评论家认为,《圣诞颂歌》的发表是狄更斯的创作生涯中的重大转折点;而社会学家则相信,这部作品深刻地改变了现代圣诞节在西方世界的地位和价值,甚至“圣诞快乐”的说法也是由此而得以流行的,狄更斯本人也因此被称为“发明圣诞节”的人。

2009年这部名著再次被好莱坞改编为大型动画片,非常轰动, 成为北美电影票房冠军。

亚瑟•拉克姆(Arthur Rackham,1867年9月19日-1939年9月6日)是一位英国插画家。他是英国从1900年代开始至一战前的插画“黄金时代”代表画家之一。死后名声愈大,作品也常被各种贺卡采用。亚瑟•拉克姆现在已经被誉为现代插画之王。

生平

拉克姆生于伦敦,兄弟姐妹共12人。1884年17岁时被送到澳大利亚,由两位姑姑陪同以治疗其虚弱体质。[1] 18岁时在威斯敏斯特火灾保险公司作职员,并开始在兰贝斯艺术学校兼修艺术。[2]

1892年辞职开始为《The Westminster Budget》作插图员和记者。第一本插图画集出版于1893年,此后插图画家就成了他一生的职业。

1903年与Edyth Starkie结婚,并在1908年育有一女芭芭拉(Barbara)。1906年获米兰国际艺术展览金奖,1912年在巴塞罗那世界博览会上再获金奖。[3] 后来其作品亦得以在卢浮宫展出。1939年因罹患癌症逝世于萨里郡林普斯菲尔德。

Arthur Rackham(1867年9月19日— 1939年9月6日),英国著名插画艺术家。

Arthur Rackham于1867年9月19日在英国伦敦出生。他的绘画天分从他童年不停的涂涂画画中就展露无疑,还偏爱幻想题材。12岁时他进了City of London School读书。在学校他幽默个性和绘画才能远比他的学习成绩让人印象深刻。技痒的Arthur Rackham常为学校的教师画肖像。教授Samuel Wilks因为那张出色的画像而力邀Arthur和他家人一起去澳大利亚旅游。长达三个月的澳大利之行激起了Arthur Rackham对艺术的热情和渴望。他不仅创作了大量的素描,还立志成为一名艺术家。

1884年起,他在Lambeth School of Art学习的同时,还在消防局担任文职工作。同年10月4日,他的作品首次公开发表。一个满怀幻想,有艺术家气质的青年是不会甘心任淹没在消防局枯燥的日常公事中。经过长时间的思考,1892年他离开消防局的工作,成为一名当时前途不甚看好的插画家。

他开始为《Westminster Budget》杂志工作,也为书本绘制封面,他在为名为《Westminster Budget》的报纸工作的四年间并不出名,也许是没有找到最合适他个人风格的创作题材和表现形式。这段时间被他称为一生中最糟糕的时光。

1900年起他开始为一些少年读物绘制封面,也在这段期间发展出个人的风格,他的画以怪异的神话传说为主题,包括扭曲的森林、邪恶的精怪等等,也开始绘制童书,他的作品逐渐受到读者及出版商的注意。

1907年《爱丽斯梦游奇境》(Alice\'s Adventures in Wonderland)再版,Rackham为该书绘制插图一举成名,此後他画了许多著名的作品,包括《仲夏夜之梦》、《尼布龙根的指环》、,1907他获得了米兰金牌奖,1911年又在巴赛隆纳 获得一等奖。

其後他继续插画与童书工作,也屡获荣誉;1939年9月6日因癌症去逝,最後的遗作《柳林中的风声》(The Wind in the Willows)在他死後出版。

Rackham的画有点邪邪的,但是确实透露出神秘与奇幻的元素和气氛,并且笔法也很流利,据说他的技巧和观念影响到许多後世的插画家。

Arthur Rackham Notable works

• Fairy Tales of the Brothers Grimm (95 line, 1900, reworked edition 40 colour plates, 62 line, 1909)

• Gulliver\'s Travels by Jonathan Swift (11 line 1900, reworked edition 12 colour plates, 34 line, 1909)

• Rip van Winkle by Washington Irving (51 colour plates, 3 line, 1905)

• Alice\'s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll (13 colour plates, 15 line 1907)

• The Ingoldsby Legends by Thomas Ingoldsby (pseud. Richard Harris Barham) (12 colour, 80 line 1898, reworked edition 23 colour plates, 73 line 1907)

=============================================

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价