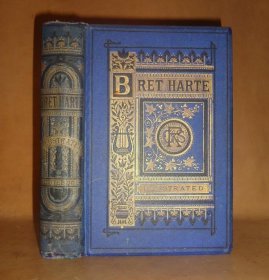

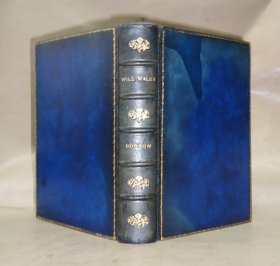

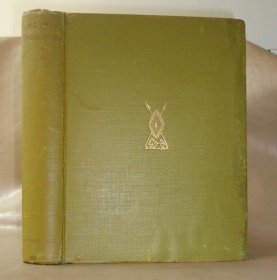

1872年The Poetical Works of Bret Harte 《布勒特·哈特诗歌集》全插图本豪华装帧

¥ 590 九五品

仅1件

作者Bret Harte(布勒特·哈特)

出版社George Routledge & Sons.

出版时间1872

版次1

印刷时间1872

印次1

装帧精装

尺寸19 × 14 cm

上书时间2024-05-16

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 21小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

- 除了外观有少许日光漂白变色及边角磨痕外, 可以说是毫无缺陷的上等善本。

- 商品描述

-

1872年The Poetical Works of Bret Harte 《布勒特·哈特诗歌集》全插图本豪华装帧

开本大小(长*宽*厚度):19CM X 13.5CM X 4.5CM

装桢:布面满堂烫金豪华装帧。上等手工纸本 。装桢紧致,全书采用上等手工纸印制,保存非常完美。字体大而优美、排版疏阔、天高地阔。3面金口, 原品木刻雕版版画插图, 原藏家新增补精美插图数张。

作者及著作简介

布勒特·哈特(1836—1902),小说家,美国西部文学的代表作家。以描写加利福尼亚州的矿工、赌徒、娼妓而负盛名。其中最著名的是《咆哮营的幸运儿》(1870)。后又与马克·吐温合作创作名剧《啊罪恶》(1877)。后期从政。曾先后任驻德国克雷菲尔德和英国格拉斯哥两地领事。

中文名 布勒特·哈特 出生日期 1836 逝世日期 1902 职 业 美国短篇小说家

生平

生于纽约州的奥尔伯尼。 起初,他的名字为弗朗西斯·布雷特·哈特(Francis Brett),源于名叫他弗朗西斯·布雷特曾祖父。之后,他的名字将家族姓氏由Hart 改为Harte。成名后,人人往往以中间那个名字称呼他。但他在拼写名字时只写一个“t”(Bret),于是这就是“布勒特·哈特”这个名字的由来。哈特幼时没有受过多少教育,阅读却很广泛。1854年随家迁往西部,做过矿工。1860年定居旧金山,担任教员和编辑。1848年加利福尼亚发现金矿后,淘金者蜂拥而至。哈特用短篇小说的形式描写了这些淘金者的生活,写法颇具特色,被称为“西部幽默小说家”、“乡土文学作家”等。他的代表作是短篇小说集《咆哮营的幸运儿及其他短篇》(1870)。哈特成名后迁居东部,曾出任美国驻德国和英国的领事,并继续写作,但他后来的小说失去了早年的光采。1902年因喉癌病逝于英国。他的头像于1987年出现在美国邮票上,为“伟大的美国人”系列之一。

评论

在《周游世界》中,安德鲁·卡内基称赞哈特为特立独行的美国人。

哈特逝世四年后,马克吐温在自己的自传中,认为哈特为人与其作品都是“不真诚的”。他指责哈特作品中矿工所讲方言只存在于他个人的想象中。马克吐温还批评哈特向朋友借钱不还,并且从经济上抛弃了自己的妻儿。

布勒特·哈特是重要的美国西部小说家。《哥伦比亚美国文学史》中称他是“现实主义时代西部传统的第一个代表”1。哈特一生作品丰富,其中以短篇小说最为著名。哈特的短篇小说以美国西部为背景,大多故事发生在淘金热时期的加利福尼亚。他笔下的赌徒、酒鬼、流浪汉、抢劫犯、妓女都有一颗“金子般的心”。他们平日里举止粗俗,但都会在人生的某一关键时刻展现出人类最美好的品格。

哈特笔下的女性形象: 1) 不断挣扎、渴望救赎的女性形象 2) 独立勇敢、反叛传统的女性形象 3 ) 身陷歧途、精神迷失的女性形象

====================================================

日前,美国加州大学伯克利分校的学者发现并整理出了美国文豪马克·吐温150年前的一批文字,是29岁的吐温在旧金山做记者期间所写。在这里他遇到了文学的领路人布勒特·哈特,开始以马克·吐温的笔名展露才华。但在经历了一段亦师亦友的兄弟情谊后,二人反目成仇,成为文学史上的一对著名冤家。

从文人相亲到文人相轻,古今中外所见多多。在艺术史上,这是一个有趣也令人遗憾的现象。人们期望那些创造了真善美经典作品的艺术家自身也是真善美的典范,期望他们的社会角色与私人角色合而为一。当文人相轻一地鸡毛时,人们不禁要问,是什么让这些本应文质彬彬的人看起来像患了强迫症的斗鸡,非要用他们最擅长的文字一搏高低?为什么这些用作品解答人生困惑的灵魂工程师,却无法在真实的人际交往中,展现出与其作品相匹配的优雅高贵?

鲁迅曾说:“文人还是人,既然还是人,他心里就仍然有是非,有爱憎;但又因为是文人,他的是非就愈分明,爱憎也愈热烈……”美国学者安东尼·亚瑟则以《明争暗斗》一书梳理文坛冤家之争的来龙去脉,并将其归结为强烈个性之间的冲突。

马克·吐温vs布勒特·哈特

1864年,29岁的萨姆·克莱门斯才给自己起了一个叫做“马克·吐温”的笔名,就在报纸上颇为张扬地展现他嘲讽挖苦的本事,惹毛了一个家伙。事情闹大,克莱门斯从弗吉尼亚一路逃到了旧金山,除了一个装满了待售小说的袋子,身上一无所有。

千里奔逃,他并不以为狼狈。甚至在他的想象中,浪漫洒脱的男人就该是这样:落拓,无畏,四处游荡。这个密西西比河边长大的汉子,人生理想是做一名蒸汽轮船的舵手,但向往之地却是干旱的西部。其实,“马克·吐温”,抑或是萨姆·克莱门斯,跟那个爱做骑士梦、给自己取名为“堂·吉诃德”的阿隆索·吉哈诺,实在是有不少相似之处。

马克·吐温就这样出现在旧金山美国造币局办公大楼里,蓬头垢面,半个水手半个牛仔的模样,眼中带着灼人的傲气,拜访在当地文学界已经颇具盛名的布勒特·哈特,大喇喇地毛遂自荐:“我有潜力。”至于比马克·吐温还小一岁的哈特,则是个举止优雅的美男子,在正装之外还喜欢别上宝石袖扣,令人很难相信,这个温和的绅士居然在西部当过矿工。跟马克·吐温对坐在一起,两人戏剧化地形成了两个截然相反的镜像。尽管时任造币局的地区主管助理,哈特更著名的身份是文学杂志《加利福尼亚人》的主要撰稿人和兼任编辑,他在短短两年中就发表了上百篇诗歌和散文,很受瞩目。

两人的见面是愉快的。马克·吐温向布勒特·哈特讲了一个关于青蛙的幽默故事,也就是日后令他扬名的短篇小说《卡拉维拉斯县驰名的跳蛙》。这个小故事后来让无数人捧腹不止,而哈特作为它的第一个听众,毫不犹疑地确定了马克·吐温的文学天分。哈特聘请吐温为《加利福尼亚人》每周撰写文章,盛赞他为“天才幽默家”。此后,哈特在1868年自己创办了《大陆月刊》杂志,也邀请吐温为杂志撰稿。非但如此,哈特还在编辑稿件时,向这位新手作者教授写作风格、节奏和语调方面的技巧。马克·吐温自己也曾说,哈特“耐心地梳理、训练和教育我”,“直到把我从一个表达粗浅思想的拙劣写作者变成一名能够以段落和章节铺展文章的作者”。

自从1968年的短篇小说《咆哮营的幸运儿》出版以后,布勒特·哈特又陆续写下了《扑克滩的流浪者》《田纳西的伙伴》等一系列讲述“淘金热”中矿工生活的小说,在美国文学界如日中天,被视为西部小说的标杆式人物。不过,他的作品也被一些读者认为过于感伤煽情。哈特从骨子里就是一个浪漫主义作家,这一点跟马克·吐温乐于讽刺感伤、揭穿虚伪的文学旨向背道相驰。但评论家们总喜欢把吐温的名字与哈特挂上钩,将他们的作品也归为同一类型,这点让马克·吐温不爽。

尽管哈特是马克·吐温的文坛领路人,但一个以舵手、牛仔自居的人,是不可能满足于做一个小小跟班的。早在1866年,出版第一部小说集之前,马克·吐温就满含醋意地说:“虽然我通常被列为粗制滥造的作家,但我认为布勒特·哈特戴上这个头衔倒更合适。”5年后,出了两本幽默小说集子,声望仍然不尴不尬,他就宣称自己已经超越了风头正健的布勒特·哈特。彼时,哈特刚接受《大西洋月刊》的重金聘用,举家从西部前往纽约,沿途迎接媒体和读者的热情。对于马克·吐温偶尔在报章上流露出的火药味,哈特并不以为意,两人见了面仍是勾肩搭背的好兄弟。

在造币局工作过的哈特,其实极不善于理财。他很快将杂志社预支的巨款挥霍一空,却对写稿任务和演讲应酬漫不经心。由于经常向朋友借钱却很少还款,哈特“赖账者”的恶名也慢慢传开了,他只得向马克·吐温抱怨,并且几次三番地请求“经济援助”。马克·吐温因为娶了企业家的女儿,成了新晋富绅,对困窘的老友倒是十分慷慨;但哈特拿了马克·吐温的钱,却也不见外地嘲笑对方铺张奢华的生活方式。

1876年,马克·吐温接受了哈特的提议,两人合写一部叫做《阿辛》的戏剧,不过在实际写作中,彼此都不满意对方的修改意见,剧本的进展陷入僵局。这时候,哈特养成了酗酒的毛病,总是不停喝着酒,抱怨马克·吐温给他介绍的出版社出了差错,让他损失了数千美元。第二年3月,马克·吐温正式向哈特寄出一封信,拒绝再借钱给他,但是愿意聘请他跟自己合作写剧本,每周付给25美元的报酬。这封自以为慷慨的信,对于哈特来说是不堪忍受的羞辱:“马克·吐温在利用我的贫穷大做文章。”两人彻底翻脸。此后,已经几乎是马克·吐温个人作品的《阿辛》在百老汇公演,反响平平,而随着大幕合上,剧本背后两个作家的友谊,也就此落幕。

此后,已经沦落至给肥皂写广告词的哈特,通过朋友的关系,竟然差点说动了总统派他到中国任外交官,但却被马克·吐温的“检举信”坏了事:“不论他到什么地方,他的身后都会留下被骗的杂货商和借钱无归的老实人……”最终,哈特被派到德国一座小城担任商务代理,马克·吐温在哈特动身当天依然在激烈地抗议。后来,哈特再也没有回国,而已经成为美国文坛巨人的马克·吐温,还揪住这个已经被读者淡忘的宿敌不放,甚至在对手因喉癌去世后,仍没有停止言语上的攻击。

不过,哈特从来没有用同样的方式还击过马克·吐温。也许,在他内心深处,自己就算再窘迫,也仍是个浪漫主义的绅士,而马克·吐温,从自己认识的第一天起,就是这样一个才气四溢的莽汉,刚刚招惹了别人,并且随时准备再惹下一个。

====================================================

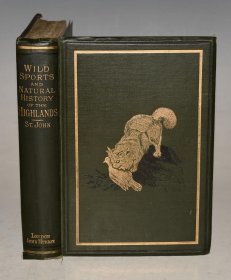

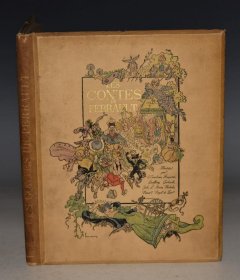

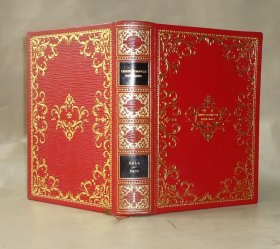

相关推荐

-

威廉·考伯诗集 Cowper’s Poetical Works 1872

九品西安

¥ 528.00

-

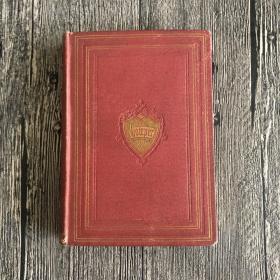

The Complete Poetical Works

九品周口

¥ 230.00

-

The Complete Poetical Works

九品周口

¥ 230.00

-

THE POETICAL WORKSOF EDWARD TAYLOR

九品北京

¥ 120.00

-

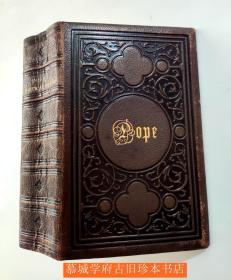

Alexander Pope: The Poetical Works

九品欧洲

¥ 800.00

-

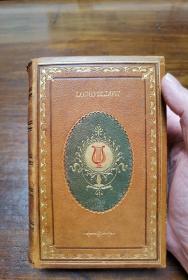

The Poetical Works of Longfellow

八五品北京

¥ 1500.00

-

The Poetical Works Of Shelley

八五品扬州

¥ 298.00

-

The Poetical Works of Byron

七五品成都

¥ 800.00

-

The Poetical Works of John Keats

八五品杭州

¥ 202.00

-

The Poetical Works of John Keats

八五品杭州

¥ 200.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价