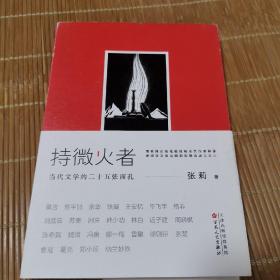

持微火者:当代文学的二十五张面孔

¥ 10 4.0折 ¥ 25 九五品

仅1件

作者张莉 著

出版社百花文艺出版社

出版时间2016-05

版次1

装帧平装

货号54-1

上书时间2024-05-14

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 12小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 张莉 著

- 出版社 百花文艺出版社

- 出版时间 2016-05

- 版次 1

- ISBN 9787530669488

- 定价 25.00元

- 装帧 平装

- 开本 32开

- 纸张 纯质纸

- 页数 316页

- 字数 185千字

- 【内容简介】

-

精选茅盾文学奖评委、70后批评家张莉近年在文坛与媒体产生广泛影响的文艺随笔。以生动亲切又锋芒毕现的笔触,对二十五位当代作家与当下文学现象提供了个性化的观察与描绘,收听、辨析和欣赏大时代里的偏僻声音,发现闪烁在沉默文本里的微火,以及文字背后那些不妥协的、不服从的、致力于改变和完善的心灵。上篇别开生面解读当代文学经典作家作品:莫言小说中奇幻的民间性,贾平凹作品中难以转译的“中国性”,余华叙述声调里的秘密,铁凝对人性内面的洞察,执着于日常生活书写的王安忆,毕飞宇作品里的寻常与不寻常,格非小说中那种痛楚与百感交集,刘震云对存在意义的执迷,苏童对作为现实世界的凝视,阿来作为藏族作家的异质经验与普遍感受,韩少功的“重写人民性”,把“自己”写飞的林白,迟子建小说中温暖又寒凉的世界。下篇从文学史的高度发掘当代文坛新锐之声:周晓枫文本里那颗“起义的灵魂”,陈希我的“非常态”写作,魏微笔下的异乡感,廖一梅关于“生活之上”的写作,冯唐用写作与时光进行的博弈,探取暗疾之景的鲁敏,捕捉到人心深暗处的徐则臣,细密讲述小城人民内心生活的张楚,曹寇关于生活本身常态与意外的理解,葛亮笔端“隐没的深情”,郑小琼诗歌中嚎叫的力量,纳兰妙殊文字中的一往情深。附录部分对于“非虚构写作”“70后写作”等备受关注的当下文学现象进行了全局性的分析。

我喜欢寻找那些闪烁在沉默文本里的亮光,尤其着迷于写作者们点燃火种、照见幽暗的片刻。

我所能做的,是用文字聚拢起这些“微火”,因为其中隐含着我们身在的广阔扰攘的现实,以及那个在深夜里抗辩、反省、致力于完善的“自我”。

——张莉

- 【作者简介】

-

张莉,河北曲阳人,2007年毕业于北京师范大学文学院,文学博士。现为天津师范大学文学院教授。

已出版专著《浮出历史地表之前:中国现代女性写作的发生(1895-1925)》《姐妹镜像:21世纪以来的女性写作与女性文化》,评论集《魅力所在》,对谈录《牙齿是检验真理的第二标准》(与毕飞宇合著)。

曾任中国现代文学馆首批客座研究员,第九届茅盾文学奖评委。获第三届唐弢青年文学研究奖、2014年度华文佳散文奖等奖项。

- 【目录】

-

上

越奇幻,越民间——关于莫言 / 003

难以转译的“中国性”——关于贾平凹 / 015

叙述声调里的秘密——关于余华 / 026

那些“沸腾的欲望”——关于铁凝 / 037

与“变”易,守“常”难——关于王安忆 / 047

“寻常”里的“不寻常”——关于毕飞宇 / 056

那场痛楚和百感交集的阅读旅程——关于格非 / 066

对存在意义的执迷——关于刘震云 / 076

凝视作为“现实”的世界——关于苏童 / 086

异质经验与普遍感受——关于阿来 / 097

重写“人民的主体性”——关于韩少功 / 108

把自己写飞——关于林白 / 118

灾难记忆,或生与死——关于迟子建 / 127

下

有肉身的叙述——关于周晓枫 / 139

看吧,这“非常态”书写——关于陈希我 / 149

我们时代的“归去来”——关于魏微 / 162

与时间博弈——关于冯唐 / 174

在生活之上——关于廖一梅 / 184

探取暗疾之景——关于鲁敏 / 195

在人心的更深更暗处——关于徐则臣 / 207

有内心生活的人才完整——关于张楚 / 217

作为生活本身的常态与意外——关于曹寇 / 224

隐没的深情——关于葛亮 / 232

嚎叫的力量——关于郑小琼 / 243

“一往情深者”的秘宝——关于纳兰妙殊 / 255

附录

我们为什么关注非虚构? / 269

在逃脱处落网——70后写作的个人化与公共性 / 279

意外社会事件与我们的精神疑难——70后新锐小说家与“城镇中国”的重构 / 297

相关推荐

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔

九品深圳

¥ 16.80

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔

九品廊坊

¥ 16.00

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔

九品石家庄

¥ 18.00

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔

九品哈尔滨

¥ 12.88

-

持微火者-当代文学的二十五张面孔

全新北京

¥ 20.00

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔 作者签名

八五品苏州

¥ 30.00

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔(作者签名本)

九五品南京

¥ 100.00

-

持微火者:当代文学的二十五张面孔(作者签名本)

九品郴州

¥ 25.00

-

二手正版 持微火者:当代文学的二十五张面孔 张莉 9787530669488

八品南昌

¥ 15.00

-

持微火者 修订版 张莉 著 文学

全新德州

¥ 39.27

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价