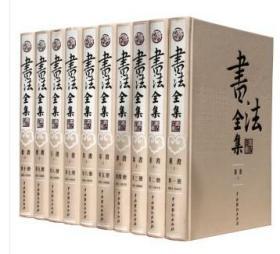

书法全集(套装全10册 )(行书、草书、隶书、篆书、楷书)

¥ 1560 5.8折 ¥ 2695 全新

仅1件

送至北京市朝阳区

运费快递 ¥35.00

作者中国戏剧出版社

出版社中国戏剧出版社

ISBN9787104027515

出版时间2008-10

装帧精装

开本16开

定价2695元

上书时间2019-10-18

评价38好评率 100%

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

编辑推荐语

一部展现中国书法历程的不朽经典 一部集纳历代书体演变的艺术字典

《书法全集》采用以书体分门别类,采取分别书体、分类编排的方法,突出地展示每一书体的风格与发展。在分体编排的框架下又采取按时代顺序排列的方法,既可见书法字体之演变,又能展现各个朝代书家之特色。对于的书法爱好者尤其是喜好临帖摹古者而言,应是更为理想的方式。既然名为“全集”,自然对历代名家名帖广收博取,力图使读者能够有一书在手、纵览古今的快意。由于不少书法 作品有赖碑石保存,在选取时我们尽可能选取保存较好的碑刻,以利读者阅读临摹。

内容简介

中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认可,在这一博大精深的历史长河中,中国的书法艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现了这一历时性的嬗变过程。

书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术,它体现了万事万物的“对立统一”这个基本规律又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。

中国的书法是建筑在对汉字的艺术加工之上的一种极具民族特色的造型艺术。它早在中国文化开始以书面形式积累、传承时就已萌芽,以所见的材料而言,殷商的甲骨文可视为中国书法的滥觞。据研究,甲骨文可分为四期,各期的书写风格已有不同,尽管只具有一些简单的形式美,但也明显可见甲骨文具有讲究对称的质朴书风。甲骨文之后,中国书法经历了金文、篆(包括大篆、小篆)、隶、草、行、楷等几种书体的演变,其中甲骨文、金文、篆文被称为古体,后四种被称为今体。虽然有“古”、“今”之别,但各种书体并不是简单的直线发展、前后相沿,而且就书法的内在构成而言,各种书体在笔法、墨法、结体、章法等方面的追求有异,其内在精神却是相通的。例如金文,被誉为青铜之花,在丰富的笔画形态和章法布局中体现出凝重浑厚的线条质感。小篆,在甲、金文基础上形成的大篆的基础上再加以规范,其字形修长、线条匀称垂范后世,不仅成为中国书法演变历程中的个正体,更通过其独特的字形反映了对人体形态之美的摹拟与追求,赋予书法以综合、包容的艺术品性。隶书的出现更是一次伟大的革命,它的产生据认为是为了适应快速书写的文化需求,这就使中国书法在艺术化道路上阔步前进之时永不悖离其记录语言、交流交际的实用功能,赋予书法生生不息的活力。隶书通过笔画和结构两个方面对篆书进行革命性改造,并且在汉朝成就了中国书法的个高峰。之后,草、行、楷各体均从隶书脱胎改进,并在发展中融人了更多的艺术个性和天才创造,书体不过数种,而每种字体却均有难以数计的风格与流派,争奇斗艳,蔚为大观。

目 录

《书法全集·隶书》(上)

《书法全集·隶书》(下)

《书法全集·篆书》(上)

《书法全集·篆书》(下)

《书法全集·行书》(上)

《书法全集·行书》(下)

《书法全集·草书》(上)

《书法全集·草书》(下)

《书法全集·楷书》(上)

《书法全集·楷书》(下)

前言

中国的书法是建筑在对汉字的艺术加工之上的一种极具民族特色的造型艺术。它早在 中国文化开始以书面形式积累、传承时就已萌芽,以所见的材料而言,殷商的甲骨文 可视为中国书法的滥觞。据研究,甲骨文可分为四期,各期的书写风格已有不同,尽管只 具有一些简单的形式美,但也明显可见甲骨文具有讲究对称的质朴书风。甲骨文之后,中 国书法经历了金文、篆(包括大篆、小篆)、隶、草、行、楷等几种书体的演变,其中甲 骨文、金文、篆文被称为古体,后四种被称为今体。虽然有“古”、“今”之别,但各种 书体并不是简单的直线发展、前后相沿,而且就书法的内在构成而言,各种书体在笔法、 墨法、结体、章法等方面的追求有异,其内在精神却是相通的。例如金文,被誉为青铜之 花,在丰富的笔画形态和章法布局中体现出凝重浑厚的线条质感。小篆,在甲、金文基础 上形成的大篆的基础上再加以规范,其字形修长、线条匀称垂范后世,不仅成为中国书法 演变历程中的个正体,更通过其独特的字形反映了对人体形态之美的摹拟与追求,赋 予书法以综合、包容的艺术品性。隶书的出现更是一次伟大的革命,它的产生据认为是为 了适应快速书写的文化需求,这就使中国书法在艺术化道路上阔步前进之时永不悖离其记 录语言、交流交际的实用功能,赋予书法生生不息的活力。隶书通过笔画和结构两个方面 对篆书进行革命性改造,并且在汉朝成就了中国书法的个高峰。之后,草、行、楷各 体均从隶书脱胎改进,并在发展中融人了更多的艺术个性和天才创造,书体不过数种,而 每种字体却均有难以数计的风格与流派,争奇斗艳,蔚为大观。

1.中国篆书艺术

据文献记载,秦以前汉字书体并无专门名称。郭沫若认为篆书是官书之称,甲骨和金 文是小篆,而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。由于是官书,小篆实际 上只适合于隆重的场合,如记功刻石、权量诏版、兵虎符之类。而隶书则更普遍地被使用 于一般的公私文件和书籍,范围要广泛得多。标准篆书体的体式是排列整齐,行笔圆转, 线条匀净而长,呈现出庄严美丽的风格。与甲骨文、金文相比,具有这样一些基本特征: 字形修长,而且紧画向下引伸,构成上密下疏的视觉错感,这与自上而下的章法布局也有 关系;线条匀称,无论点画长短,笔画均呈粗细划一的状态,这种在力度、速度都很匀平 的运笔,给人以纯净简约的美感。这两种特征,加之字体结构的趋简约固定的倾向,小篆 书体的章法布局更能形成纵横成行的序性。

秦篆有圆笔方笔之别,圆笔以秦刻石为代表,方笔以秦诏版权量为代表,为秦篆之俗体。汉魏之际是秦篆的强弩之末,除用于碑铭篆额和器物款识之外,难得有独立的篆书。唐篆,因李阳冰 出而复苏,但秦篆的浑厚宏伟之气已荡然无存。宋代金石之学和元朝的复古书风,使篆书 得以泛起微潮,以篆书著称者不乏其人但乏**之力。明代承元之风,步趋持平。清朝篆 书百花斗艳,进人了推唐超秦的大繁荣阶段。

2.中国隶书艺术

隶书之名源于东汉。卫桓《四体书势》中说:“隶书者,篆之捷也。”由于汉代社会文 字使用量增多,战事纷沓,士族参政,百家争鸣,文学兴盛,文化下移,民事商事等各种 因素,使篆文繁缛的书写方式无法负担,于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。

隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方、变曲为直、调整笔画断 连、省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两点*为重要。横向取势能左右 发笔,上下运动受到制约,*终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软I生使汉字笔画产生了粗 细、方圆、藏露等各种变化,还有字距宽、行距窄也是其章法上的一大特点。

汉隶表现在帛画、漆器、画像中精美绝伦,而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵 味。汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。汉隶之后的隶书几不足言说。魏晋南北朝隶 书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家,但失之肥弱;宋元明三朝的隶书也难振 汉隶雄风;直至清朝,汉隶才得以复苏,初有郑板桥,继有邓石如,后有何绍基等,均不 落窠臼,别有建树。

3.中国草书艺术

《说文解字》中说:“汉兴有草书。”草是相对于正而言的。把字写得快捷随便,如起 草文稿书信被称为“草稿”,所以,任何一种书体都有这种草化的结晶,如篆草、章草、今 草、行草、狂草,从狭义而言,是“解散隶法,用以赴急”的结果。草书符号的主要特征 之一是笔画带钩连,包括上下钩连和左右钩连。隶化笔法的横势倾向,为左右钩连的草化 提供了依据。

草书虽然适应了快速书写的文化需求,在社会生活中曾广泛传播,但往往流于潦草, 不易辩识,不利于传播和教育,这就产生了行书。由此看来,草书发展可分为早期草书、 章草和今草三大阶段。早期草书是跟隶书平行的书体,一般称为隶草,实际上夹杂了一些 篆草的形体。章草是早期草书和汉隶相融的雅化草体,波挑鲜明,笔画钩连呈“波”形, 字字独立,字形扁方,笔带横势。今草是章草去尽波挑而演变成的,章草笔法用“一”形, 今草笔法用“S“形,这是两者的根本区别。运笔放纵、点画狼藉的又称大草或狂草。章草 在汉魏之际*为盛行,后至元朝方复兴,蜕变于明朝。今草书体自魏晋后盛行不衰,到了 ,草书的审美价值远远超过了其实用价值。

4.中国行书艺术

行书之称始于西晋卫恒《四体绝书》。张怀瓘在《书断》中是这样阐述行书产生原因的:“行书者,后汉刘德升所造也。既正书之小讹,务从简易,相间流行,故谓之行书。” 可见在东汉晚期已有行书了。从行书的产生、形成和历代演变的发展过程来看,行书并没 有形成独立的“行法”,这是与篆、隶、草、楷的*大区别。行书无法却有体,*大特点是 用连笔和省笔,却不用或少用草化符号,较多地保留正体字的可识性结构,从而达到既能简 易快速书写又能通俗易懂的实用目的,便于文字信息的流通交换。另外,行书具有紧贴其他书 体的特点,所以孙过庭《书谱》说:“趋势变适时,行书为要。”

行书萌发于两汉,盛行于魏晋,至东晋产生了以二王为代表的具有高度艺术典范性的行 书风格。南北朝至初唐书坛,是笼罩在二王行书风格艺术氛围之中的。唐朝中期至宋颜真卿行 书开一代新风,此后宋代的苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄均受其影响。元至明中叶,无论是赵孟頫还是祝允明、文徵明、董其昌均在晋唐书风中占据一席之地。明代晚期至清朝是行书发展的 飞跃阶段,其特点:一是出现了带群体性质的具个性化的行草书家;二是在碑学思潮影响下出 现了用北碑笔法写行书的风格,前者是一种“尚势”书风,后者是民间碑书体风格。

5.中国楷书艺术

楷书有两个问题难以定位:一是其名称与正书、真书、隶书、今隶、八分书、章草书混淆而 难区分;二是其起源定于何时众说纷纭。一般而言,楷书的标准在于方正端齐,有别于长纵不 用转而用折等;另外行书的行式,甲骨、钟鼎中不固定,左右行不拘,自秦以后,一律从右至左, 无不例外。孙过庭《书谱》中说:“真以点画为形质,使转为情性。”可说是一种概括。

自秦汉之际产生笔画至三国楷书成型,两晋南北朝是楷书发展的勃兴时期,王羲之楷书 为其代表之一。以魏楷为代表,北朝书法的勃兴是楷书兴旺的标志,其质朴雄强的艺术风格, 与南方的秀丽典雅,双峰对峙。楷书鼎盛时期在盛唐,承隋楷风格之变,各书家各显其个性体 貌;中唐颜真卿以雄风创新;晚唐柳公权以“柳骨”相媲美于“颜筋”,凡此三变,形成唐楷之大 貌。五代、宋、元、明、清是楷书式微期,书家无论是个体还是群体,都未能突破晋唐楷书已有的 格局。楷书式微的另一些原因还有:印刷文化的兴起,楷书的审美表现性和抒情性均不及行草 书。

中国书法又被誉为中国美学的灵魂,它通过线条的飞动、笔墨的意象,展现出生动的气韵 以及书家的精神追求。中国书法以力为美,又讲究力由功来,并且与中国传统文化的方方面面 相互混融,不仅使书法成为一种富有政治风格、富于哲理的艺术,而且对书品、人品统一的讲 究,更使书法成为传统中国文人修身养性、涵养道德的负载。而在中国历史的长河中,每 个时代都有自己对书法风格的追求,例如汉人尚气、魏晋尚韵、隋唐尚法、宋人尚意、元人尚 态、明人尚趣、清人尚朴,各个时代又有众多的书法名家,如璀灿群星点缀在书法长河,历久而 长明。

书法,是高度个性化的艺术,真草隶篆,名家代出;书法又是高度综合性的艺术,蕴含着丰厚的文 化历史、民族审美精神和哲理追求。咫尺之间、方寸之幅,指涉无限时空。中国先秦哲学家老子以“道”为至高哲理,而中国书法,正是道之动、道之迹,它沟通的,或者说它欲阐明的, 是人的心灵。历代众多的书法名家,以他们的精妙之笔为我们留下了他们的心痕,从这些或 灵动或凝重或严整或恣肆的笔墨之中,我们可以深入、深刻地去体味古人,体味传统,体味 心灵。

为你推荐

灵魂之旅

九品张家口

¥110.00

大灵魂的生命激情

八品广州

¥5.00

信贷与风险

九五品南京

¥5.00

晚晴之旅

九五品南通

¥10.00

革命现代京剧~红灯记(精装)

八五品西安

¥299.00

我的母亲做保洁

八五品周口

¥19.80

毛泽东思想胜利万岁

九五品平顶山

¥515.00

诗歌 战争 死亡:茨维塔耶娃传

八五品武汉

¥20.00

东方新地 8开 黎明 刘德华 郭富城 张学友 关之琳 周润发 梅艳芳 袁咏仪 周慧敏 黎姿 李嘉欣 叶倩文 叶玉卿 等许多见描述 品相有好有坏 33本合售 具体册数目录见描述 需要细图可联系我 单出150一本

八品昆明

¥3000.00

限量编号+布面函套+布面精装书口喷绘版 · 带收藏证书 <黄乔生签名、张远航签名>《新青年丛书(全八册)》(一版一印) <新文化运动、《新青年》创刊110周年纪念版 重现百年经典文化思潮 致敬思想觉醒年代 青春不止于年龄,思想决定未来! 读懂《新青年》,读懂中国思想的精髓!>编号随机

全新北京

¥845.00

浑沌之旅

八品佛山

¥3.00

超越荒诞——法国二十世纪文学史观(二十世纪初——抵抗文学);从选择到反抗——法国二十世纪文学史观(五十年代——新寓言派)(二本)

九品石家庄

¥69.00

台湾万卷楼版《林徽因诗集》林徽因 新月派诗人 建筑设计大师 梁思成夫人 古籍线装 红印本 一函两册

全新北京

¥298.00

平凡的世界

全新北京

¥68.00

杨键2021诗集《长江水》(作者题跋本)

九品马鞍山

¥380.00

毛主席诗词

八五品石家庄

¥360.00

农民(1-4册,版画本,以图为准

八五品天津

¥39.00

芷兰斋书店寻访三部曲 书坊寻踪:私家古旧书店之旅 书店寻踪:国营古旧书店之旅 书肆寻踪:古旧市场之旅 (3本合售)韦力著 毛边签名钤印本 【 书坊寻踪:私家古旧书店之旅 作者签名钤印本;书店寻踪、书肆寻踪,两本钤印无签名。 】书坊寻踪图17-20衬页瑕疵。

九五品郑州

¥599.00

中国大案纪实

八品衡水

¥45.00

灵魂之旅

八五品上海

¥80.00

— 没有更多了 —

微信扫码逛孔网

无需下载

%EF%BC%88%E8%A1%8C%E4%B9%A6%E3%80%81%E8%8D%89%E4%B9%A6%E3%80%81%E9%9A%B6%E4%B9%A6%E3%80%81%E7%AF%86%E4%B9%A6%E3%80%81%E6%A5%B7%E4%B9%A6%EF%BC%89%22%2C%22shopId%22%3A78026%2C%22shopName%22%3A%22%E5%AE%8F%E8%BD%A9%E5%9B%BE%E4%B9%A6%22%2C%22price%22%3A%221560%22%2C%22isSold%22%3A0%2C%22stockNum%22%3A1%2C%22quality%22%3A%22%E5%85%A8%E6%96%B0%22%2C%22status%22%3A1%2C%22isbn%22%3A%229787104027515%22%2C%22catnum%22%3A%224000000000000000%22%7D&n_0.4632474918531819)

以下为对购买帮助不大的评价