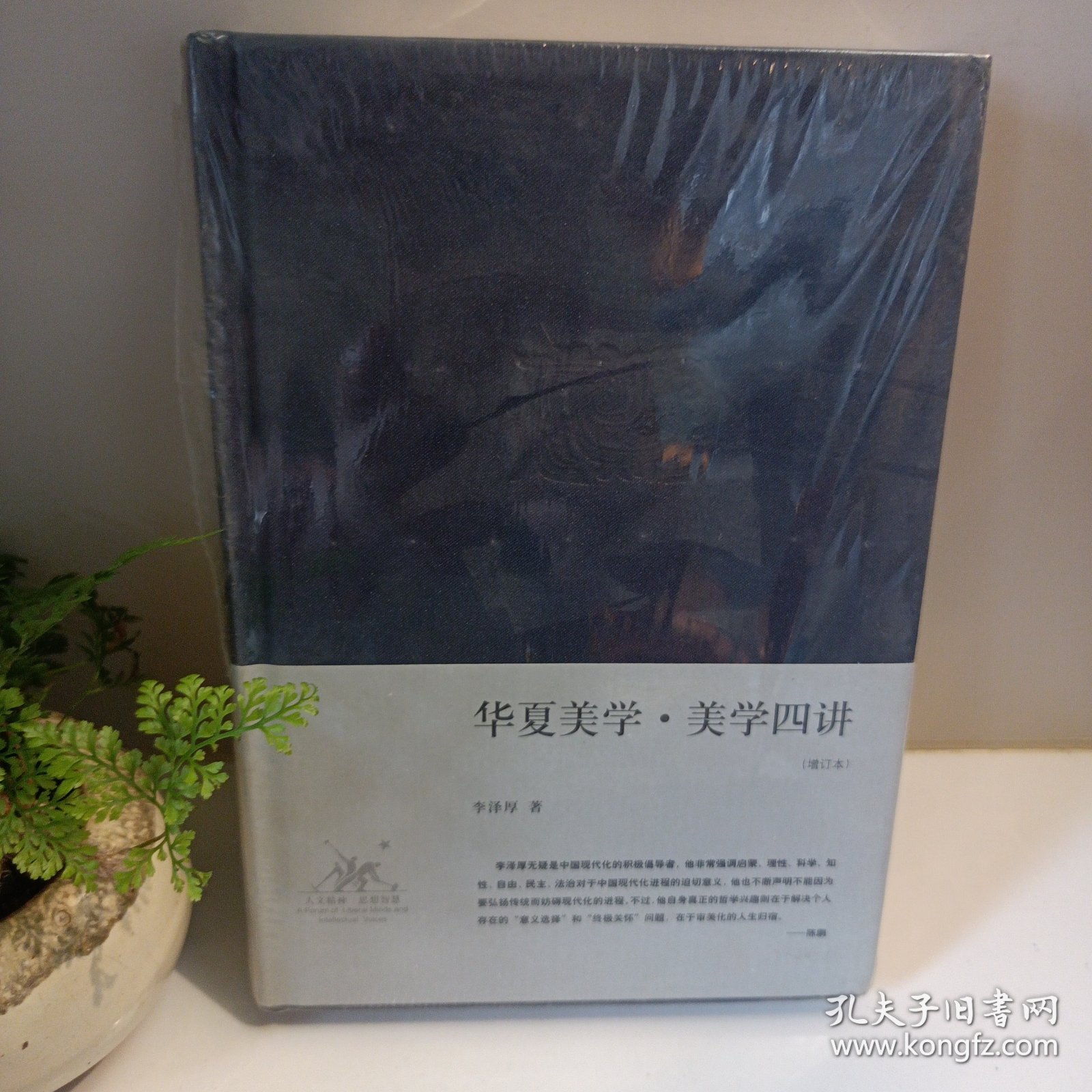

华夏美学·美学四讲:李泽厚集

¥ 32.8 8.0折 ¥ 41 九五品

库存2件

江西南昌

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者李泽厚 著

出版社生活·读书·新知三联书店

出版时间2008-06

版次1

装帧精装

上书时间2024-04-29

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 李泽厚 著

- 出版社 生活·读书·新知三联书店

- 出版时间 2008-06

- 版次 1

- ISBN 9787108028990

- 定价 41.00元

- 装帧 精装

- 开本 大32开

- 纸张 胶版纸

- 页数 428页

- 字数 310千字

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

-

华夏美学,是指以儒家思想为主体的中华传统美学;它的悠久历史根据在于非酒神型的礼乐传统之中,它的一些基本观点、范畴,它所要解决的问题,它所包含的矛盾,早已蕴含在这个传统根源里。从而,如何处理社会与自然、情感与形式、艺术与政治、天与人等等的关系,如何理解自然的人化和人的自然化,成为华夏美学的重心所在。本次出版的修订插图本,是作者李泽厚先生在《美学三书》的基础上,对全书文字作了最新订正。全书插图的选配侧重中西比较,以凸显华夏美学的非酒神型特征,与《美的历程》《美学四讲》修订插图本共同构筑了一片完整统一而丰富多彩的美学园地。

华夏美学,是指以儒家思想为主体的中华传统美学;它的悠久历史根源在于非酒神型的礼乐传统之中,它的一些基本观点、范畴,它所要解决的问题,它所包含的矛盾,早已蕴涵在这个传统根源里。从而,如何处理社会与自然、情感与形式、艺术与政治、天与人等等的关系,如何理解自然的人化和人的自然化,成为华夏美学的重心所在。 - 【作者简介】

-

李泽厚,著名哲学家,湖南长沙宁乡县道林人,生于1930年6月,曾就读于宁乡四中,湖南省第一师范,1954毕业于北京大学哲学系,现为中国社会科学院哲学研究所研究员、巴黎国际哲学院院士、美国科罗拉多学院荣誉人文学博士,德国图宾根大学、美国密西根大学、威斯康辛大学等多所大学客座教授。主要从事中国近代思想史和哲学、美学研究。

[编辑本段]突出贡献

李泽厚成名于五十年代,以重实践、尚“人化”的“客观性与社会性相统一”的美学观卓然成家。八十年代,李泽厚不断拓展其学术论域,促引思想界在启蒙的路径上艰辛前行。九十年代,李泽厚客居美国,出版了《论语今读》、《世纪新梦》等著作,对中国未来的社会建构给予沉甸甸的人文关怀。

[编辑本段]李泽厚的美学思想

李泽厚的学术探索,对20世纪后半期中国美学具有重要影响。这种重要性,首先不在于他对具体学术问题富于新意的阐释,而在于他作为哲学家的宏观视野在美学学科建构过程中发挥的独特作用。他率先肯定实践对审美主体和审美对象的本体地位,推动50-60年代的美学讨论超越了心—物二元对立的反映论模式。他通过康德研究建立了“主体性实践哲学”,其中对使用、制造工具的物质实践作为社会存在本体地位的强调,以及对于历史唯物论作为马克思主义哲学核心地位的正面肯定,在80年代初具有双重积极意义,那就是,强调实践的主体性,有助于消解庸俗唯物论的影响,强调实践的物质性,有助于消解斗争哲学的影响。“主体性实践哲学”对个体主体性的领悟,使其所谓社会、实践等范畴显示出区别于同时代其他哲学教科书的特殊活力。当然,这种领悟与其立足于整体性的理论视角之间也形成了某种紧张,但这种理论紧张对年轻一代的理论思考却形成了特殊的刺激效应。为了消除这种紧张而创构的“积淀”学说,虽猜想多于证明,却也产生了广泛影响。进入90年代,他又提出“情感本体”的观念,体现出追踪时代潮流的努力,只是这个观念没有带动其既有体系的整体性嬗变,也没有成为新的理论建构的阐释起点,而基本上停留在感性咏叹的层面。 - 【目录】

-

前言

第一章礼乐传统

一、“羊大则美”:社会与自然

二、“乐从和”:情感与形式

三、“诗言志”:政治与艺术

第二章孔门仁学

一、“人而不仁如乐何?”:人性的自觉

二、“游于艺”、“成于乐”:人格的完成

三、“逝者如斯夫,不舍昼夜”:人生的领悟

四、“我善恶吾浩然之气”:道德与生命

五、“日新之谓盛德”:天人同构

第三章儒道互补

一、“逍遥游”:审美的人生态度

二、“天地有大美而不言”:审美对象的扩展

三、“以神遇而不以目视”:关于意识

第四章美在深情

一、“虽体解吾犹未变兮”:生死再反思

二、“情之所钟,正在我辈”:本体的探询与感受

三、“立象以尽意”:想象的真实

第五章形上追求

一、“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”:永恒与妙悟

二、“脱有形似,握手已违”:韵味与冲淡

三、“起舞弄清影,何似在人间”:回到儒道

第六章走向近代

一、“师心不师道”:从情欲到性灵

二、“以美育代宗教”:西方美学的传入

三、载体与范畴

结语

……

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价