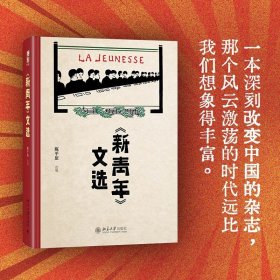

新青年文选(精)

全新正版 极速发货

¥ 63.23 6.5折 ¥ 98 全新

库存18件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者陈平原

出版社北京大学出版社

ISBN9787301307281

出版时间2018-03

装帧精装

开本16开

定价98元

货号30758893

上书时间2024-05-26

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

目录

导读:思想史视野中的文学陈平原

论文

文学改良刍议胡适

文学革命论陈独秀

我之改良文学观方孝岳

我之文学改良观刘半农

文学革新申义傅斯年

北京大学征集全国近世歌谣简章

建设的文学革命论胡适

论短篇小说胡适

人的文学周作人

白话文的价值朱希祖

思想革命仲密

文学研究会宣言周作人等

述学

敬告青年陈独秀

青年与工具吴稚晖

经济学之总原则章士钊

以美育代宗教说蔡元培

近世三大政治思想之变迁高一涵

女子问题陶履恭

读武者小路君所作《一个青年的梦》周作人

偶像破坏论陈独秀

庶民的胜利李大钊

“作揖主义”刘半农

本志罪案之答辩书陈独秀

我们现在怎样做父亲唐俟

吃人与礼教吴虞

什么是科学方法?王星拱

随感

随感录一独秀

随感录五孟和

随感录十三独秀

随感录十七玄同

随感录二五唐俟

随感录二九玄同

随感录三○玄同

随感录三五唐俟

随感录三六唐俟

随感录三七鲁迅

随感录三八鲁迅

随感录三九唐俟

随感录四一唐俟

随感录四三鲁迅

随感录四六唐俟

随感录四八唐俟

随感录五○玄同

随感录五一玄同

随感录五五玄同

随感录五六“来了”唐俟

随感录五七现在的屠杀者唐俟

随感录六五暴君的臣民唐俟

随感录七一调和论与旧道德独秀

随感录七五新出版物独秀

随感录八三解放独秀

随感录一一七青年底误会独秀

随感录一二一过渡与造桥独秀

新诗

朋友胡适

鸽子胡适

鸽子沈尹默

人力车夫沈尹默

人力车夫胡适

相隔一层纸刘半农

月夜沈尹默

除夕沈尹默

除夕胡适

丁巳除夕歌陈独秀

除夕刘半农

梦唐俟

爱之神唐俟

三弦沈尹默

山中即景李大钊

香山早起作,寄城里的朋友们。沈兼士

小河周作人

爱与憎周作人

白杨树沈尹默

庐山纪游康白情

登香港太平山刘复

绍兴西郭门的半夜俞平伯

儿歌周作人

十一月二十四夜胡适

稻棚刘复

过去的生命周作人

山居杂诗周作人

希望胡适

竹叶汪静之

小说

碎簪记苏曼殊

狂人日记鲁迅

孔乙己鲁迅

药鲁迅

风波鲁迅

小雨点陈衡哲

波儿陈衡哲

故乡鲁迅

戏剧

老夫妻陈衡哲

终身大事胡适

人力车夫陈绵

通信

通信胡适独秀

通信程演生独秀

通信钱玄同独秀

通信钱玄同独秀

通信刘半农独秀

通信钱玄同独秀

论小说及白话韵文胡适钱玄同

论汉字索引制及西洋文学林玉堂钱玄同

新文学及中国旧戏

张厚载胡适钱玄同刘半农独秀

新文学问题之讨论朱经农胡适任鸿隽钱玄同

论中国旧戏之应废周作人钱玄同

白话诗的三大条件俞平伯胡适

内容摘要

《〈新青年〉文选》是由陈平原教授编选的《新青年》文章的合集,本书的特色在于:一,将思想史视野与文学史意义重叠起来,确立新的阅读及阐释标准;二,坚信“议政”“述学”之文,同样也可以是“具有文学性”的好文章;三,作为一项共同参与的事业,《新青年》同人的整体形象,必须得到完整的呈现;四,既按文体分类,以便读者欣赏,又隐含着“史”的线索及编者的价值判断;五,尽量尊重那代人的选择,不做无谓的变更,尤其在标点符号及个别词汇的使用上,反对以今人标准妄加添改。

精彩内容

导读:思想史视野中的文学——《新青年》研究陈平原

1919年底,《新青年》为重印前五卷刊登广告,其中有这么一句:“这《新青年》,仿佛可以算得‘中国近五年的思想变迁史’了。不独社员的思想变迁在这里面表现,就是外边人的思想变迁也有一大部在这里面表现。”《〈新青年〉第一、二、三、四、五卷合装本全五册再版》,《新青年》第七卷第一号,1919年12月。这则广告,应出自《新青年》同人之手,因其与半年前所刊代表群益书社立场的《〈新青年〉自一至五卷再版预约》大不相同:后者只是强调《新青年》乃“提倡新文学,鼓吹新思想,通前到后,一丝不懈,可算近来极有精彩的杂志”《〈新青年〉自一至五卷再版预约》,《新青年》第六卷第五号,1919年5月。;不若前者之立意高迈,直接从思想史角度切入。

四年后,胡适在其主编的《努力周报》上发表《与高一涵等四位的信》,既是讲述历史,也

在表达志向:二十五年来,只有三个杂志可代表三个时代,可以说是创造了三个新时代:一是《时务报》;一是《新民丛报》;一是《新青年》。而《民报》与《甲寅》还算不上。胡适:《与高一涵等四位的信》,《努力周报》第75期,1923年10月。

胡适并未解释为何谈论足以代表“一个时代”的杂志时,不提读者面很广的《东方杂志》或备受史家推崇的《民报》。我的推测是:可以称得上“创造了”一个时代的杂志,首先必须有明确的政治立场,这样方才可能直接介入并影响时代思潮之走向;其次必须有广泛而且相对固定的读者群;再则必须有较长的生存时间。依此三者衡量,存在时间很长的《东方杂志》与生气淋漓的《民报》,“还算不上”是“代表”并“创造了”一个新时代。参见

拙文《杂志与时代》,《掬水集》140—142页,天津:百花文艺出版社,2001年。

十几年后,思想史家郭湛波正式坐实《新青年》同人的自我期待,称“由《新青年》可以看他(指陈独秀——引者按)个人思想的变迁,同时可以看到当时思想界的变迁”郭湛波:《近五十年中国思想史》82页,济南:山东人民出版社,1997年(据1936年北平人文书店版重印)。。此后,从思想史的角度来评述《新青年》,成为学界的主流声音。政治立场迥异的学者,在论述《新青年》的历史意义时,居然能找到不少共同语言——比如同样表彰其对于“民主”与“科学”的提倡等参看彭明《五四运动史》(修订本)第五章,北京:人民出版社,1998年;萧超然《北京大学与五四运动》第二章,北京:北京大学出版社,1986年;周策纵著、周子平等译:《五四运动:现代中国的思想革命》第三章,南京:江苏人民出版社,1996年;微拉·施瓦支著、李国英等译《中国的启蒙运动——知识分子与五四遗产》第二章,太原:山西人民出版社,1989年。。可作为一代名刊的《新青年》,毕竟不同于个人著述;如何在思想史、文学史、报刊史三者的互动中,理解其工作程序并诠释其文化/文学价值《五四时期期刊介绍》第一集(北京:三联书店,1978年)“《新青年》”章的最后一节专门讨论《新青年》与报刊工作;陈万雄《五四新文化的源流》(北京:三联书店,1997年)第一章题为“《新青年》及其作者”;拙文《学问家与舆论家》(《读书》1997年第11期)关注《新青年》中的“通信”与“随感”;李宪瑜《〈新青年〉研究》(北京大学博士论文,2000年,未刊)设第五章“栏目与文体”。

,则有待进一步深入开掘。

陈独秀主编的《青年杂志》创刊于1915年9月15日;第二卷起改题《新青年》,杂志面貌日渐清晰。《新青年》第二卷最后一期出版时(1917年2月),陈独秀已受聘为北京大学文科学长,故第三卷起改在北京编辑,出版发行则仍由上海群益书社负责。1920年春,陈独秀因从事实际政治活动而南下,《新青年》随其迁回上海,后又迁至广州,1922年7月出满九卷后休刊。1923至1926年间出现的季刊或不定期出版物《新青年》,乃中共中央的理论刊物,不再是新文化人的同人杂志。故谈论作为五四新文化“经典文献”的《新青年》,我主张仅限于前九卷。

是否将瞿秋白主编的季刊或不定期出版物《新青年》纳入考察视野,牵涉到对该刊的宗旨、

性质、人员构成以及运营方式的理解,将在以下的论述中逐渐展开。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价