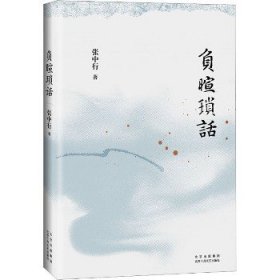

负暄琐话 北京十月文艺 9787530222744 张中行 著

新华书店全新正版书籍图书 保证_可开发票_极速发货支持7天无理由

¥ 23.4 4.9折 ¥ 48 全新

库存69件

作者张中行 著

出版社北京十月文艺

ISBN9787530222744

出版时间2024-01

装帧平装

开本其他

定价48元

货号31952655

上书时间2024-04-14

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

张中行(1909-2006),原名张璇,字仲衡。学者、哲学家、散文家。1909年1月生于河北省香河县一农家。1931年毕业于通县师范学校。1935年毕业于北京大学中国语言文学系。曾任教于中学、大学,亦曾编过期刊。1949年后就职于人民教育出版社,从事编辑工作。

先生涉猎广泛,遍及文史、哲学诸多领域,是20世纪末未名湖畔三雅士之一,与季羡林先生、金克木先生合称“燕园三老”。著作先后出版有《文言津逮》《佛教与中国文学》《作文杂谈》《负暄琐话》《文言和白话》《负暄续话》《禅外说禅》《诗词读写丛话》《顺生论》《谈文论语集》《负暄三话》《说梦楼谈屑》《横议集》《说书集》《流年碎影》《说梦草》《散简集存》《张中行全集》等。其中或记旧人旧事,或谈学论理,或探究人生,见识深邃,文笔独特。

目录小 引 1

章太炎 3

黄晦闻 6

马幼渔 10

马一浮 14

邓之诚 18

林宰平 23

熊十力 27

马叙伦 33

胡博士 37

苦雨斋一二 42

刘半农 48

刘叔雅 53

朱自清 57

温源宁 61

杨丙辰 66

顾羡季 70

周叔迦 77

魏建功 81

废 名 85

孙以悌 89

叶恭绰 93

张伯驹 100

红楼点滴一 104

红楼点滴二 108

红楼点滴三 112

红楼点滴四 117

红楼点滴五 121

沙滩的住 125

沙滩的吃 130

归懋仪 134

张纶英 139

三 香 142

玉并女史 147

庆 珍 151

王门汲碎 154

刘舅爷 159

张效彬 163

邓念观 167

魏善忱 170

金禹民 174

刘佛谛 179

银闸人物 183

东谢西谢 187

家乡三李 192

崇效寺 196

广化寺 200

香 冢 204

鬼 市 207

宫闱手迹 211

名迹捉影 215

圆明园劫灰 222

神异拾零 226

中国旅行剧团 230

韩世昌 233

余派遗音 237

东安市场 241

由旧书想起的 246

砚田肥瘠 251

信而好古之类 256

早期的烤肉 261

大酒缸 265

东来顺 268

尾 声 271

内容摘要“负日之暄,人莫知者”,晒太阳闲话,追思京华故人往事。

“负暄三书”是经典的人文随笔系列,《负暄琐话》为第·一本。张中行先生回忆数十年前在北京大学读书时的师友,以及其他一些琐事。上至章太炎、辜鸿铭、胡适、周作人这样的学界泰斗,下至沙滩周边贩夫走卒,也有写到无名的僧侣异士。老一辈学人各有性情风骨,博识通雅,细碎的小事极有趣味,这本书的用意便是“记可传之人、可感之事和可念之情”。

主编推荐

1.张中行与季羡林、金克木合称“燕园三老”;三人又与邓广铭并称“未名四老”。

2.“他是中国古典文人的典范”:与季羡林、金克木、启功、周汝昌等大师平生风义兼师友,影响刘心武、扬之水、孙郁、叶兆言等后辈学人作家。

3.文笔冲淡,行云流水,当世的《世说新语》

4.“觉醒年代”:民国时期以北大为中心的学人往事

中行先生是高人、逸人、至人、超人。淡泊宁静,不慕荣利,淳朴无华,待人以诚。

——季羡林

张中行先生似乎具有悲悯的大愿,但运用的却是轻松的笔调;分明是极冷隽的语言,读起来却感到中含炽热的情感。

——启 功

我那点学问纯粹是蒙事,张中行先生那才是真学问。

——吴祖光

从张中行的文笔看得出,像他论砚一样,那是外有柔美,内有刚德。其用笔,看上去没有什么“花哨”,而实际上绝·非平铺板叙,那笔一点儿也不是漫然苟下的。

——周汝昌

要说追星,我追过两颗星,一颗是王小波,一颗就是张中行先生。

——刘心武

作为张中行的读者,我更喜欢他未成大名时的文字,喜欢那种不为大众所理解的淡定和从容。他的功力显然要比年轻一些的汪曾祺更好。

——叶兆言

张中行先生“负暄”三本书,主要是追忆民国期间的大学生活。很多年轻人正是借助这三本书,理解了另一种大学传统。

——陈平原

自周作人以来,我们许久没有读过这样清淡、疏雅、博杂的文字了。张中行的出现,使我们荒疏了几十年的文坛上,出现了旧式的、然而又具有“五四”个性主义类型的人。

——孙 郁

精彩内容年轻时候读《论语》,看到《子罕》篇“逝者如斯夫,不舍昼夜”的话,就想起古希腊哲学家赫拉克利特“人不能两次走入同一河流”的名言。那所得的是知识,因为自己年富力强,所以感伤之情还没有机缘闯进来。转眼半个世纪过去了,有时想到“逝者如斯”的意思,知识已成为老生常谈,无可吟味,旋转在心里的常是伤逝之情。华年远去,一事无成,真不免有烟消火灭的怅惘。

可惜的是并没有消灭净尽,还留有记忆。所谓记忆都是零零星星的,既不齐备,又不清晰,只是一些模模胡胡的影子。影子中有可传之人,可感之事,可念之情,总起来成为曾见于昔日的“境”。老了,有时也想到三不朽。可是惭愧,立德,谈何容易;立功,已无投笔从戎的勇气;立言,没有什么值得藏之名山的精思妙意。或者损之又损,随波逐流?可惜连挤满年轻人的园林街市也无力去凑热闹。那么,还食息于人间,怎么消磨长日?左思右想,似乎可做的只有早春晚秋,坐在向阳的篱下,同也坐在篱下的老朽们,或年不老而愿意听听旧事的人们,谈谈记忆中的一些影子。

影子的内涵很杂,数量不少,这里抄存的是与上面所说之“境”有关的一点点。选这一点点,是考虑到两方面的条件。一是可感,就是昔日曾经使我感动或至少是感兴趣,今天想到仍然有些怀念的。二是可传,就是让来者知道并不是毫无意义的。逝者如斯,长生、驻景都是幻想,永垂不朽只能存于来者的感知里。遗憾的是存于来者感知里的数量太少了,尤其是不曾腾达之士。《史记·伯夷叔齐列传》末尾有这样的话:“岩穴之士,趣舍有时若此,类名堙灭而不称,悲夫!”由太史公到现在,又两千年过去了,“名堙灭而不称”的真是不可数计了。我,笔拙言轻,但希望是奢的,就是很愿意由于篱下的闲谈,有点点的人和事还能存于有些人的感知里。

这样,当作玩笑话说,我这些琐话,虽然是名副其实的琐屑,就主观愿望说却是当作诗和史写的。自然,就读者诸君说就未必是这样,因为时间空间都隔得远,他们会感到,作为诗,味道太薄,作为史,分量太轻。那么,古人云:“不有博弈者乎?为之犹贤乎已。”设想有的人有时也许一人枯坐萧斋,求博弈不得,那就以此代替博弈,或者不是毫无用处的吧。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价