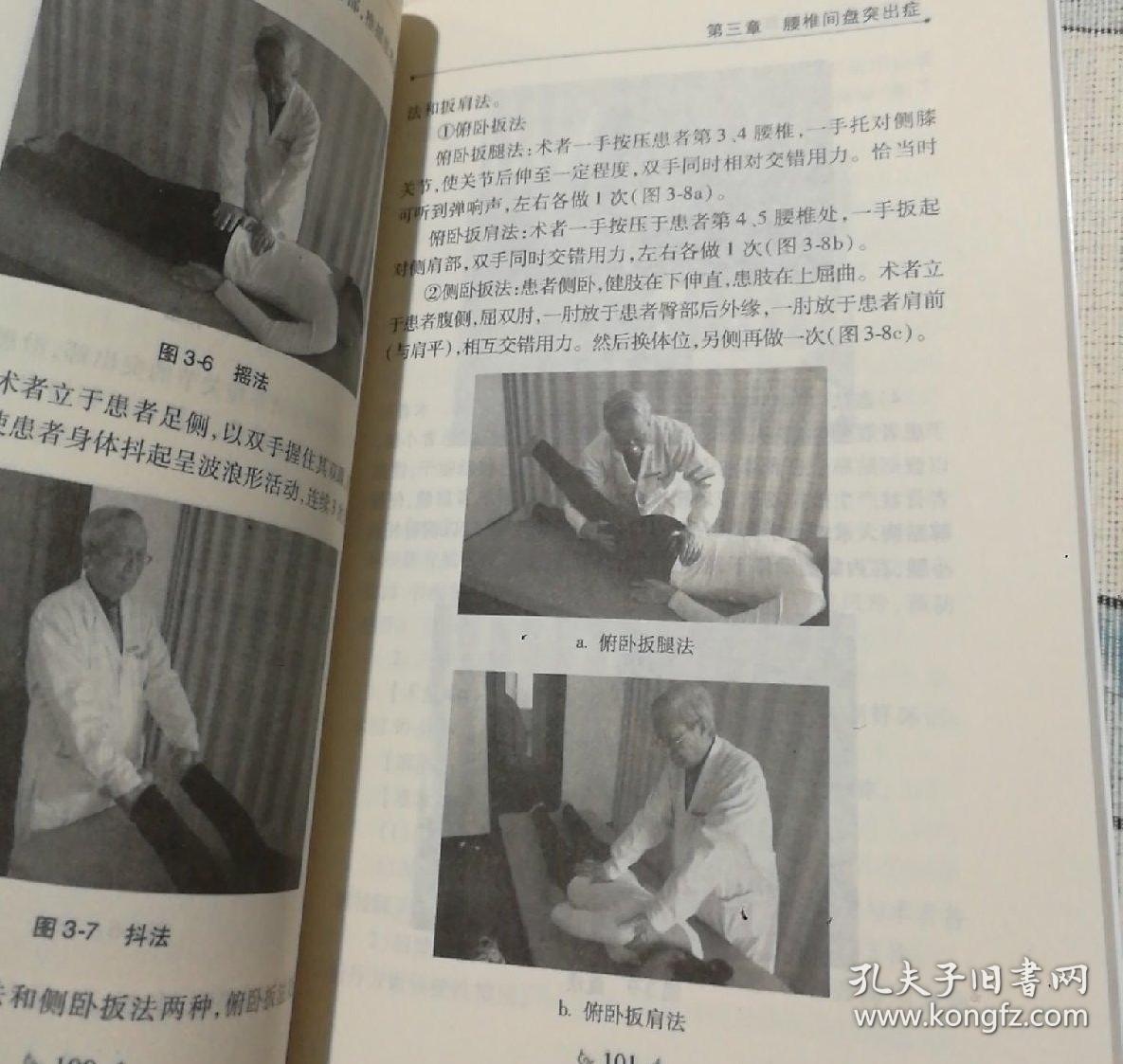

中国接骨学最高成就奖获得者,第二届国医大师刘柏龄骨伤临证医案及其。颈型颈椎病;神经根型颈椎病;脊髓型颈椎病;椎动脉型颈椎病;交感神经型颈椎病;腰椎间盘突出症治疗方法;刘柏龄临证医案;腰椎管狭窄症治;急性腰扭伤治疗;脊柱退行性骨关节病治疗;强直性脊柱炎治疗方法;刘氏骨伤科临床经验方;附录一:刘氏骨伤科常用药物 附录二:刘柏龄处方(院内协定处方)——

刘柏龄(1927—2022年)中医骨科专家,2014年入选第二届国医大师。毕生致力于骨伤疑难病的研究。擅长治疗:股骨头坏死、骨质疏松、骨质增生(退行性骨关节病)、颈、腰椎病(椎间盘突出、椎管狭窄等)、强直性脊柱炎、滑膜炎、骨髓炎、骨结核以及复杂骨折等骨伤科疾病 。1956年从长春市中医进修学校毕业;1958年任教于长春中医学院,同年在北京中医学院教研班学习深造

¥ 157 八品

库存3件

天津河西

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者柏龄

出版社人民卫生出版社

年代不详

装帧平装

开本32开

上书时间2023-07-14

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 9小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 商品描述

-

商品描述:

刘柏龄(1927—2022年) 吉林扶余 人, 长春中医药大学附属医院主任医师、教授、研究生导师,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,“20世纪中国接骨学最高成就奖”获得者。从医60余年来,长期奋斗在中医医疗、教学和科研一线,致力于中医骨伤科学的研究,是天池伤科的代表性人物,其手法在我国北方独成一派。

教育经历

1943年,刘柏龄正式学医,在叔父身边开始悉心学习中医理论,并跟随叔父出诊

1955年至1956年11月,在吉林省中医进修学校学习。

1958年8月10日至1960年,在北京中医学院进修学习。

工作经历

1946年10月初成立“刘柏龄中医正骨诊所”,正式接待病人。

1948年初成立了扶余县第十八区(三岔河镇)中医联合诊所。

1951年,调到区人民卫生所(今扶余县人民医院前身)任中医师。

1960年至今,工作于长春中医学院。

擅长治疗:股骨头坏死、骨质疏松、骨质增生(退行性骨关节病)、颈、腰椎病(椎间盘突出、椎管狭窄等)、强直性脊柱炎、滑膜炎、骨髓炎、骨结核以及复杂骨折等骨伤科疾病 。

他在古人经验的基础上,在骨伤科临床方面形成了自己独特的“治肾亦即治骨”的学术思想。他认为肾藏先天之精,禀赋于父母,受助于后天之水谷,肾精充足则身强体壮,筋骨刚韧;肾精不足,幼则成长、发育迟缓,筋骨软脆,年长则体不强健,筋骨松软,甚或别生歧异,故在治疗时,若因先天肾精不足引起之筋骨发育迟缓,骨生偻疾等诸候者,当以调养脾胃为先,以后天水谷之精,充补先天之不足,以强健筋骨而疗诸病候。年长因肾精不足而引起的诸骨疾病,常伴有腰膝酸软,或不能久坐,或不能健步,或头项不能转摇,或手摄失职不能抓取等,除调补脾胃,扶助正气外,且以补肾益精的方法为治。若系劳倦失护或外伤诱发骨赘者(骨质增生)则以补肾养肝的专门方药施治。

在国内外医学刊物上发表学术论文50余篇,其中“运用中医肾主骨的理论治疗骨质增生(骨关节病)的体会”;“我国骨伤科手法治疗的渊源发展及应用”、“二步十法治疗腰椎间盘突出症”、“点刺‘暴伤点’治疗急性腰肌扭伤”、“股骨头无菌性坏死的辨证施治”等为理论与实践的代表作。其中有关“肾主骨”的理论在骨伤科临床的应用方面,形成了自己的独特风格,在国内占领先地位,展现了他“治肾亦即治骨”的学术思想基础(文章发表在1973年第2期“新中医”杂志上)。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价