社会和谐决定论

¥ 38 4.8折 ¥ 79 九五品

仅1件

送至北京市朝阳区

运费快递 ¥7.00

作者龙斧 著

出版社社会科学文献出版社

出版时间2011-01

版次1

装帧平装

货号y-4

上书时间2024-11-26

评价4386好评率 99.98%

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 龙斧 著

- 出版社 社会科学文献出版社

- 出版时间 2011-01

- 版次 1

- ISBN 9787509720011

- 定价 79.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 413页

- 字数 468千字

- 【内容简介】

- 针对当前中国社会与经济发展重大问题,《社会和谐决定论》从和谐社会视角,交叉运用历史和逻辑实证主义、计量分析、数理模型等现代社会科学方法,对影响中国发展模式、政策、方法及手段的许多相关理论与观点进行剖析。尤其在思想观和方法论上,《社会和谐决定论》科学剖析了那些打着“马克思主义中国化”、“社会主义特色化”旗号的非马克思主义、非社会主义理论观点(如上海指数模式、中国科学院中国现代化研究中心的和谐指标、市场经济决定论、发展与和谐线性因果论)。与此同时,《社会和谐决定论》在交叉科学方法框架下,把现代社会科学的多种理论与中国社会发展大量实践问题紧密结合,展开论证分析并提出了社会和谐决定理论。借此,《社会和谐决定论》既对那些否定社会主义建设史的历史机会主义、唯心主义观点所造成的影响正本清源,又展现了历史与辩证唯物主义方法论在探索今天中国社会发展重大相关理论时的科学威力,并示范了现代社会科学研究方法与唯物主义方法论的高度统一。

- 【作者简介】

- 龙斧,1987年获美国普林斯顿大学研究员基金资助,以Fellow身份赴美从事科研工作,后获SYraCUSe大学著名Maxwell研究院和Whitman商学院双向奖学金并获得学位。自1991年起在美国Syracuse大学、纽约州立大学、东俄勒冈大学任教,2002年获管理学终身正教授。曾在国内外发表论文并领导科研基金项目,组织了包括世界500强在内的战略策划及国家宏观政策研究项目。2005年受聘武汉大学教授、博士研究生导师。创办战略决策研究中心并任主任。自2009年起受美国印第安纳大学Kelley商学院邀请进行关于中国问题的研究。

- 【目录】

-

序言

一本书的思想观和方法论认识

二本书对中国社会发展理论研究的认识

三本书研究方法的特点

第一部分方法篇

第一章“社会和谐”的共性与特性内涵——中国社会科学研究的方法论问题之一

一引言

二衡量合理性问题

三假设命题的逻辑性、科学性问题

四横纵向比较的科学性问题

五结论

第二章“社会和谐”的西方化衡量——中国社会科学研究的方法论问题之二

一“中、高度贫困率”标准——差异性、合理性、逻辑性问题

二“贫富差别”、“最低月工资”标准——差异性、共线性和干扰因素问题

三“儿童死亡率”、“童工率”标准——差异性、逻辑性和机械社会论问题

四结论

第三章“社会和谐”的数理化衡量——中国社会科学研究的方法论问题之三

一引言

二“指数模式”的衡量领域、类别

三“指数模式”的方法和方法论问题

四结论

第四章经济利益关系作为最根本性决定变量——“社会和谐”决定之一

一方法论讨论

二命题与论证

三结论

第五章社会主导价值观、社会心理状态作为约束变量——“社会和谐”决定之二

一引言

二变量选择的合理性论证

三命题与论证

四结论

第六章政府功能定位——“社会和谐”决定之三

一引言

二命题与论证

三结论

第七章政府行为特征——“社会和谐”决定之四

一引言

二命题与论证

三结论

第八章政府运行效率效益——“社会和谐”决定之五

一引言

二命题与论证

三结论

第九章社会和谐的决定理论

一社会和谐决定论的方法论框架

二社会和谐决定论的理论框架

三结论

第二部分理论篇

第十章怎样科学确立社会发展理论的内涵

一引言

二文献回顾

三确立理论内涵模式的案例分析

四内涵影响因素和科学模式的确立

五结论

第十一章社会发展理论的科学性检验

一理论的科学属性

二科学属性的有机关联

三结论

第十二章理论建设中的形而上学

一问题的提出

二“和谐社会”构成马克思主义的重要发展吗

三“和谐社会”的理论基础来源

四结论

第十三章马克思主义与“和谐社会”的理论定位

一引言

二文献回顾与探讨

三“和谐”理论与马克思主义的宗旨和方法论

四结论

第十四章西方社会科学与“和谐社会”的理论定位

一引言

二西方社会科学的“社会和谐论”

三结论

第十五章中国传统文化与“和谐社会”的理论定位

一文献回顾与探讨

二中国传统文化的启迪与借鉴

三结论

第十六章论资本的社会和政治属性

一引言

二文献回顾

三从资本的本质特征看其社会与政治属性

四从“劳资契约”看资本的社会与政治属性

五结论

第十七章论现代社会契约理论的唯心主义本质

一引言

二西方流派的理论博弈

三从“无知之幕”和社会契约概念看罗尔斯理论

四从正义原则看罗尔斯理论的唯心主义本质

五结论

第十八章评和谐社会的市场经济决定论

一引言

二市场经济决定论的理论谬误

三市场经济决定论的方法和方法论谬误

四结论

第十九章经济发展与社会和谐的非线性关系——中国历史验证(上)

一引言

二文献回顾

第二十章经济发展与社会和谐的非线性关系——中国历史验证(下)

一三个历史时期的比较与验证

二结论

第二十一章经济发展与社会和谐的非线性关系——改革开放验证(上)

一引言

二经济政策的决策科学性

三经济行为与社会主导价值观的一致性

第二十二章经济发展与社会和谐的非线性关系——改革开放验证(下)

一雇佣关系—劳资关系对劳动力社会属性的影响

二社会问题与经济和社会成本

三现代社会政府作为普遍性中介变量

四结论

第二十三章用对立统一规律看社会主要矛盾的政治经济学本质

一引言

二从中国历史看“构建”和谐的主要矛盾切入点

三用对立统一规律定位“构建”和谐的着力点

四能否运用对立统一规律是“构建”和谐的关键点

五结论

参考文献

为你推荐

毛泽东文集(全八册)精装

全新潮州

¥205.00

毛泽东诗词

八五品

¥300.00

中国风水研究

八五品长沙

¥156.00

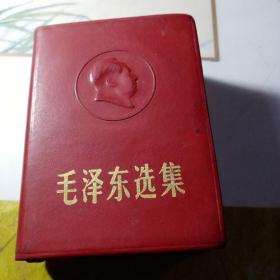

毛泽东选集一卷本(封面带凹凸版右转毛头像)

九品临沂

¥500.00

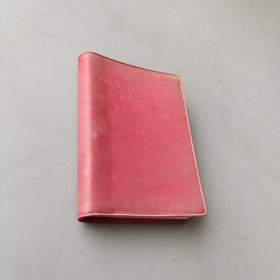

毛泽东思想胜利万岁 128开 彩图如图

八五品南京

¥100.00

毛泽东选集

九品唐山

¥70.00

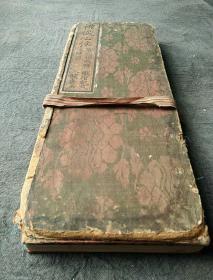

明代版画精品!《千手千眼观世音菩萨广大圆满无疑大悲心忏》又名《大悲心忏法》白棉纸本,花绫封面,五十二张版画

八品南阳

¥63000.00

毛主席语录

八五品石家庄

¥34.00

《痬医大全》一册~包邮

七品北京

¥900.00

《漫游文草》五卷2册全,汉诗文集,和刻本很多绘画插图

七品葫芦岛

¥700.00

独角鲸和水母的故事(套装共3册)

九五品成都

¥11.29

2023年东北师范大学附属中学高中毕业相册:恰同学少年 附中记忆(2020-2023)

八五品长春

¥260.00

人体造型艺术ABCD4本同售八五品158包邮

八五品曲靖

¥158.00

包邮 蒙药志(上中下)【蒙药学家罗布桑学术著作大成】蒙文 蒙语 图希格

全新呼和浩特

¥390.00

中国绘画

九品上海

¥29.80

白鹿原人民文学出版社1993年1版1印

八品西安

¥100.00

毛泽东选集一卷本,皮面,中科院军版

九五品苏州

¥999.00

探路之役:1978-1992年的中国经济改革

全新营口

¥40.00

当代中医师灵验奇方真传

全新乐山

¥600.00

天津版聊斋连环画46册全 ( 包邮)

八品韶关

¥1600.00

— 没有更多了 —

微信扫码逛孔网

无需下载

全新品高,包装用心,价格实惠划算,态度诚恳,值得信赖、珍藏拥有、大力推荐,今后还会复购!感谢商家、客服和快递员,辛苦啦!祝身康体健、生意兴隆、万事如意!

书很好,服务更好,很愉快的购书体验