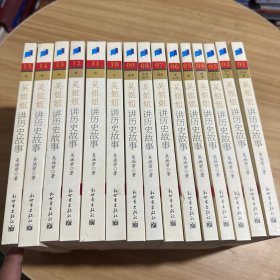

陈寅恪魏晋南北朝史讲演录

¥ 26 6.5折 ¥ 39.8 八品

库存2件

河北保定

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者陈寅恪 著;万绳楠 整理

出版社天津人民出版社

出版时间2019-01

版次1

装帧平装

上书时间2024-05-04

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

图书标准信息

- 作者 陈寅恪 著;万绳楠 整理

- 出版社 天津人民出版社

- 出版时间 2019-01

- 版次 1

- ISBN 9787201139463

- 定价 39.80元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 【内容简介】

-

本书是当代史学大师陈寅恪先生关于魏晋南北朝史的讲演录,由万绳楠教授根据听课笔记和相关资料整理而成。

陈寅恪先生研究史学至勤,著作甚富,尤其是其中古史学的研究对当代影响甚大。但是在其留存和已版的作品中,尚无系统的断代史之作,本书则能补陈著之阙,因而被誉为“稀世之珍”。本书虽非陈先生的原著,但仍较为真实地体现了陈先生在魏晋南北朝史方面的研究成果。本书共分二十一篇,覆盖魏晋南北朝时期的政治、经济、文化和民族等诸多方面,提出了许多新见解、新问题、新发现:如民族以文化分而不是以血统分,陈朝是南方蛮族创立的朝代,东汉、孙吴和西晋的统治者属于同一个阶级等。

- 【作者简介】

-

陈寅恪(1890——1969),江西修水客家人。早年留学日本及欧美,先后就读于德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校和美国哈佛大学等。1925年受聘于清华大学研究院,与王国维、梁启超、赵元任、李济一起被誉为“五星聚奎”的清华五大导师。其后任清华大学中文、历史系合聘教授,兼任中央研究院理事、历史语言研究所研究员、主任及故宫博物院理事等;1937年之后,曾先后任西南联大、香港大学、广西大学和燕京大学;1939年英国牛津大学聘为汉学教授,并授予英国皇家学会通讯院士,他是该校首位受聘的中国语汉学教授,在当时是一种很高的荣誉;1942年为南京国民政府教育部聘任教授;1946年回清华大学任教;1948年被评为中央研究院第一届院士,同年南迁广州,任岭南大学教授;1952年全国院校调整后,为中山大学历史系教授;1955年后,为中国科学院哲学社会科学学部委员。

- 【目录】

-

第一篇魏晋统治者的社会阶级(附论蜀、吴)3

第一节魏晋统治者社会阶级的区别3

第二节司马氏的夺权斗争12

第三节西晋政治社会的特征39

第四节附论蜀、吴22

第二篇罢州郡武备与封建制度27

第一节从州郡领兵到罢州郡兵28

第二节分封诸王33

第三篇清谈误国(附“格义”)39

附“格义”52

第四篇西晋末年的天师道活动55

第一节赵王伦废立56

第二节东莱刘伯根、王弥起兵59

第三节张昌起兵61

第四节李特起兵63

第五篇徙戎问题65

第六篇五胡种族问题73

第一节五胡次序74

第二节羯族76

第三节氐族79

第四节鲜卑(释黄须鲜卑奴与白虏)81

第五节卢水胡87

第七篇胡族的汉化及胡汉分治89

第一节胡族的汉化90

第二节胡汉分治97

第八篇晋代人口的流动及其影响(附坞)301

第一节人口流动的三个方向——东北、西北与南方102

第二节北方胡族统治者的徙民与人民的屯聚问题(坞壁及桃花源)113

第九篇东晋与江南士族之结合325

第十篇孙恩、卢循之乱137

第十一篇楚子集团与江左政权的转移147

第十二篇梁陈时期士族的没落与南方蛮族的兴起163

第一节梁建业、江陵两大士族集团的灭亡164

第二节陈与南方蛮族171

第十三篇南朝官制的变迁与社会阶级转变的关系179

第十四篇南北对立形势分析187

第一节北强南弱之形势188

第二节北朝不能过早统一南北的原因(附淝水之战)192

第三节南朝北伐何以不能成功197

第十五篇北魏前期的汉化(崔浩问题)201

第十六篇北魏后期的汉化(孝文帝的汉化政策)211

第十七篇六镇问题(附魏齐之兵)221

第一节六镇含义及北魏的设防问题222

第二节北魏的兵225

第三节六镇起兵的原因229

第四节六镇兵的转手,北齐的建立233

第五节北齐的兵237

第六节杨隋、李唐非出自六镇240

第十八篇北齐的鲜卑化及西胡化243

第一节北齐的鲜卑化244

第二节北齐的西胡化248

第十九篇宇文氏之府兵及关陇集团(附乡兵)251

第一节北周统治者宇文氏之由来252

第二节东西魏的形势,府兵制的创立254

第三节关陇本位政策与关陇集团的形成258

第四节周武帝、隋文帝对府兵制度的改革267

第二十篇南北社会的差异与学术的沟通271

第一节南北社会的差异272

第二节南北学术的沟通276

第二十一篇佛教三题283

第一节佛教之于中国(夷夏之辨)284

第二节佛教之与道教290

第三节佛教之于四声300

附录:三国两晋南北朝世系表306

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价