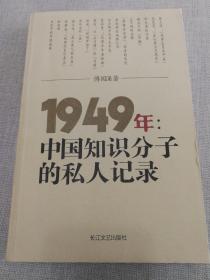

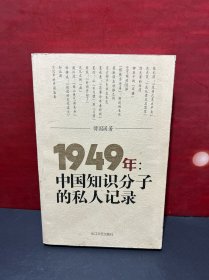

1949年:中国知识分子的私人记录

¥ 60 九品

仅1件

北京海淀

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者傅国涌

出版社长江文艺出版社

出版时间2005-01

版次1

装帧平装

上书时间2021-05-30

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 16天

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

图书标准信息

- 作者 傅国涌

- 出版社 长江文艺出版社

- 出版时间 2005-01

- 版次 1

- ISBN 9787535429629

- 定价 30.00元

- 装帧 平装

- 开本 其他

- 纸张 胶版纸

- 页数 331页

- 字数 276千字

- 【内容简介】

-

1949年是中国历史发生大转折的一年。10月1日,中华人民共和国宣告成立,揭开了中国乃至世界历史的新纪元。本书选取当时不同年龄、不同倾向并做出不同选择而各有其重要影响力的14位著名知识分子,通过他们这一年的日记、书信和回忆等,真实记录了55年前那个大变动时代的脉搏。

本书选取不同年龄、不同倾向并作出了不同选择而各有其重要影响的十四位著名知识分子,包括学者梁漱溟、胡适、宋云彬、夏承焘、浦江清,金融家陈光甫,科学家竺可桢,作家沈从文、胡风、包天笑,出版家张元济,报人徐铸成和诗人革命家柳亚子,作家兼文化工作领导人夏衍,通过他们在1949年的日记、书信、回忆等最能袒露心迹、折射历史的文字与口头资料,真实地记录了五十五年前那个大变动时代的脉搏,使许多生动的细节、曲折的过程和未曾披露的真相一一呈现在今天读者面前。十四位人物之后还有两篇专文,同样通过私人记录,分别再现了1949年一批知识分子名人应召北上和参加开国大典的情景。

经过作者辛勤搜罗、精心耙梳出来的这些带有非凡生命个体的体温的历史,让我们看到风卷残云的大潮和来之不易的胜利所带来的万千气象与人心所向,看到面临大变革大动荡所引发的欢乐与哀愁、憧憬与彷徨以及艰难的选择与深邃思虑……这是一部可读可信、可圈可点的鲜活之书,也是新世纪学人深入时间隧道,透视历史本来面貌的一次之旅。 - 【作者简介】

- 傅国涌,1967年1月生于浙江乐清,现居杭州。毕业于温州教育学院,曾在中学任教。1999年开始写作,以历史随笔为主,在《书屋》《随笔》《读书》等10余家报刊发表100多万字。文章曾多次被转载,并入选《大学人文读本》、《2002中国年度最佳随笔》《2003中国年度最佳随笔》、《2

- 【目录】

-

前言

张元济:“及身己见太平来”

“当前困难正多,此时且慢庆祝”

“难于应召”的理由有五条之多

陈云登门造访才定计应召

老“商务”遇到新问题

昔日同人,今朝显要

为学者傅湘困境陈情

向毛泽东当面进言,应令下情上达

“我国幸有统一之文字,万万不宜自毁”

“香港正在肘腋,正宜善为利用”

为私事耗用公款,“断不能从命”

包天笑:“我不煮豆总思家”

相思如炽炭,寸寸尽成灰

翻天覆地,风雨飘摇

巨变之际民生维艰

动荡中不忘读书

“中国人正天天过愚人节”

陈光甫的彷徨

金融巨子、社会闻人——两不宫争夺的对象

策划进退、煞费苦心

对共产党心存疑虑,但相信“当非轻狂之徒”

对曾经支持过的国民党政府深深失望

不当李宗仁首选的和谈代表

主要出于个人考虑,但也受到朋友圈的影响

在香港默默注视着大陆局势的变化

“以所能换所需方可存在”

为什么滞留香港,不愿北上?

一桩银行业务惊动几位重要人物

柳亚子的“牢骚”

一个令人费解的谜

孙有光的破解还有疑问和漏洞

认为自己在民革中受排挤而产生不满

“看见不顺眼的事情太多”

是诗人,不是政治家

宋去彬好言相劝

“无事忙”贾宝玉

政协会议期间还向夏衍抱怨

竺可桢的选择

“根株浮沧海”:胡适的哀伤

梁漱溟在动静之间

宋云彬不失书生本色

夏承焘:“花事今年看斩新”

夏衍:从“不习惯”到“习惯 ”

胡风:“时间开始了”

沈从文的“疯”

浦江清:“西山爽气朝来异”

徐铸成:“祖国的变化真大”

知北游

日记中的开国盛典

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价