王居士砖塔铭并程夫人塔铭

上海图书馆藏吴湖帆本,为珍稀的出土初拓本之一

¥ 255 6.7折 ¥ 380 全新

仅1件

浙江杭州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者江吟

出版社西泠印社出版社

出版时间2023-06

装帧精装

定价380元

上书时间2024-06-19

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 4天

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 塑封全新

- 商品描述

-

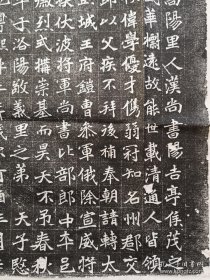

《王居士砖塔铭》(以下简称《王居士》)立于唐显庆三年(658)十月十二日,上官灵芝制文,敬客书。十七行,行十七字。明季,塔铭原石出土于陕西西安终南山楩梓谷之百塔寺。

《王居士》书法风格与褚遂良《雁塔圣教序》(以下简称《雁塔》)相近。《雁塔》刻立于唐永徽四年(653),早于《王居士》五年,两者刻立地点亦相隔不远。《王居士》书法效法《雁塔》,这在理论上可以成立。因此《王居士》成为唐人学习褚字的早期范例,这点毋庸置疑。

《王居士》先后被顾炎武《金石文字记》、毕沅《关中金石记》、朱枫《雍州金石记》、王昶《金石萃编》等金石名著收录,声名大振,遂以“唐碑名品”之身份载入中国书法史册。

明季塔铭出土时,就已经断裂为三块,纵向裂纹一道,贯穿第六、第七两行间,将塔铭分成左右两半。“右半石”又有横向裂纹一道,贯穿各行之第十一、第十二两列间,将“右半石”分成“右上石”“右下石”上下两块。由于传世初拓本均为剪裱本,未见原石整幅拓本,所以笔者只能采用电脑处理方法,将剪裱本复原成整幅样式,以还其旧貌,给读者一个直观的碑石印象。

清初,塔铭佚失“右上石”,仅存残石两块。此后,左右两块刻石屡遭砸毁,“左半石”中断为二块,“右下石”也断成数小块。但传世早期拓本样式繁多,或仅存“左半石”拓本,或仅存“右下石”拓本,或早期的“左半石”拓本配补后期的“右下石”拓本,或早期的“右下石”拓本配补后期的“左半石”拓本,等等,两者拓工与墨色也截然不同。

近年来,金石界普遍接受了“左半石”“右下石”分藏两家的最新假设,使得这一“悬而未决”的问题得到了合理的解释。因为只有碑石分藏两家,两家各自分拓销售,藏家再各自配补,才会出现传世拓本繁多的组配样式。左、右残石拓本组配混乱,正好说明以上各类早期拓本之椎拓时间较为接近,笔者推测约为同一代人,前后历经数十年的光景,否则难以出现上述奇异的组配现象。康熙后期,郃阳碑贾车聘贤最终获藏《王居士》左、右两部残石,此后两部残石再未分离。至于车聘贤所藏《王居士》的面目如何,笔者在“赵之琛藏本”中找到了答案。此本的“右下石”裂为四块,“左半石”下截佚失,仅存上半截七十六字,系乾隆初年丁敬(龙泓)赠赵浅山者,赵浅山之子赵素门题跋曰:“父执丁龙泓谓予曰:是铭出土未久即裂为三,故‘大唐王居士砖塔之铭’上半截五行已碎去,其‘灵芝制文敬客书’下半截五行裂而为四,‘罄求彼岸’以下十一行裂而为三,下半截失去五十字后仅存七十余字,为碑贾车聘贤盗藏于家。”塔铭转归车聘贤收藏以后,传拓工艺精彩无比,证实车聘贤不愧为康熙年间最杰出的拓工。

道光以后,碑石收藏几经易手,凿损不断。再据“朱钧旧藏初拓本”之民国四年(1915)赵世骏题跋“又闻此石既复贮库,后为刘燕庭方伯所取携至京师,又入刘子重家。庚子(1900)之乱,刘氏之居毁于兵,石不知所在”可知,道咸年间,碑石曾经转归刘喜海(燕庭),同治年间再归刘铨福(子重),光绪庚子(1900)后不明下落。塔铭现藏陕西郃阳文化馆,近二十年来碑石又有缺失,惨不忍睹。乾嘉时期金石学兴起,碑帖收藏蓬勃发展,碑帖收藏家以收藏善本和稀见碑帖为荣。《王居士》在收藏史上的这段传奇经历,让它既饱受沧桑,又声名鹊起,最终成为清代碑帖收藏的“香饽饽”,搜集各种版本的《王居士》拓本成为一时风尚。基于此,早期拓本身价陡增,故各地翻刻纷出,仅笔者经手之翻本就有十余种,其中不少翻刻几可乱真,贻害无穷。嘉道以后,除翻刻早期拓本外,还有翻刻乾嘉以来之残石本。《王居士》版本纷繁,成为中国碑帖鉴定史上之“最复杂碑刻”。

了解《王居士》刻石屡拓屡毁、屡毁屡拓的经历后,我们愈发懂得初拓本的珍贵。《王居士》初拓本虽属明季拓本,但其珍贵性一点也不输宋拓本,件件都是碑帖顶级善本。著名者仅存六件:(一)朱钧(筱沤)藏本,有梁逢辰、何绍基、张廷济等人题跋,曾经民国有正书局影印出版。(二)吴湖帆藏本,现藏上海图书馆。(三)朱文钧(翼盦)藏本,有黄光烜题跋,现藏北京故宫博物院,曾收录于《故宫博物院藏文物珍品大系——名碑善本》,由上海科学技术出版社影印出版。(四)罗振玉藏本,有吴三锡、饶士瑞题签,另有王文治题跋,现藏辽宁省博物馆。日本博文堂有精印本,又有文物出版社《历代碑帖法书选》翻印本。(五)沈树镛藏本,有沈树镛、翁大年题跋,今藏日本书道博物馆,民国时期有影印本。(六)过云楼藏本,后附吴三锡《王居士》临本,今在过云楼后人处。以上传本,均为剪裱本,《王居士》初拓本,至今未见整幅本,所见整幅皆为翻刻赝本。为何不见整幅初拓呢?因为早在康乾时期,初拓本就已极为罕见,奉为碑帖珍本,予以装裱成册,便于珍藏与临摹。这一现象,也出现于同时期的其他碑帖善本。传世宋拓、明拓、清初拓等珍本,绝大多数是裱本,整幅占比极低。这一现象同时还说明,碑帖置于案头临摹与欣赏是古人最通常的选择,而张挂墙上远观的整幅卷轴,是同治、光绪以后渐渐兴起的新样式。关于《王居士》“初拓本”的鉴定,是围绕着“翻刻本”展开的。此碑个别“翻刻本”作伪手段“登峰造极”,拓本几可乱真,拙著《中国碑拓鉴别图典》也曾误收翻刻。二〇一六年上海某拍卖公司一册翻刻本以八百万元落槌,成为《王居士》“史上最大的黑老虎”。此类用翻刻本来伪充明代“初拓本”,几乎无懈可击,唯一的败笔是:三行“后魏乐府”之“魏”字“禾”部,下撇与竖画泐连,露出了翻刻本的马脚。因为在清初乃至乾隆拓本中,“魏”字“禾”部之下撇与竖画依然完好,所以作为明末“初拓本”的“魏”字不可能有此类泐损。

此册吴湖帆藏本属于初拓“三断本”,即明末清初本,与《程夫人塔铭》合装。历经翁方纲(覃溪)、陆恭(谨庭)、缪曰芑(武子)、汪藻(筱珊)、彭翰孙(南屏)、蔡鸿鉴(秋蟾)等人递藏,另有韩崇(履卿)、梁章巨(茝林)、吴云(平斋)等人观赏钤印。民国二十六年(1937),吴湖帆从碑贾黄慰萱手中购得,旋归潘承厚(博山)。今为上海图书馆馆藏国家一级文物。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价