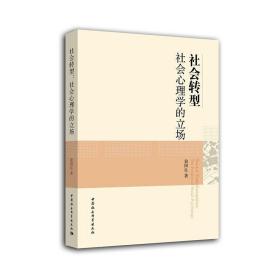

社会转型:社会心理学的立场

实图拍摄,正版现货,当天下单当天发货。

¥ 30 2.5折 ¥ 119 全新

仅1件

作者俞国良 著

出版社中国社会科学出版社

出版时间2016-12

版次1

装帧平装

货号B-10

上书时间2024-05-24

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

图书标准信息

- 作者 俞国良 著

- 出版社 中国社会科学出版社

- 出版时间 2016-12

- 版次 1

- ISBN 9787516189917

- 定价 119.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 【内容简介】

-

在林林总总的心理学大家庭中,能够为社会发展服务、为社会转型做出重要贡献的分支学科,首推社会心理学。因为,社会心理学主要研究与社会有关的心理学问题,强调人与环境的相互作用,这种作用无时不有,无处不在。惟其如此,其根本任务在于,根据社会生活建构知识体系,运用这些概念和理论很好地解释、理解、预测和控制社会行为;同时,将社会心理学的研究成果应用于社会生活的各个方面、各个领域,为社会进步与发展提供帮助和服务。从这个意义上说,社会心理学就是社会进步和发展的生产力。因此,用社会心理学理论和方法分析社会心理现象,梳理社会心理特点,引导社会有序发展,创新社会建设与治理的新机制,这是为社会服务的基础工程,是目前社会心理的“新常态”,是社会心理学工作者专业成长的“新路径”,也是我国社会心理学在社会转型和改革开放的伟大社会实践中应持的基本立场。

具体来说,社会转型中社会心理学的立场,可以从社会心理学的学科视野、领域进展和问题导向研究即应用研究二个方面进行诠释。

在“学科视野”上,社会心理学正处于“北美长期占主导,欧洲后来融入,亚洲正在突围”的发展格局中。当前的中国社会心理学,一方面在心理学学术研究中被“边缘化”,另一方面在中国的社会转型实践中“失语”。这种尴尬处境来源于国际化与本土化的困局,其间混杂着重理论还是重应用的研究策略选择之纠结。我国社会心理学应抓住亚洲社会心理学以本土及文化心理学为特色,向西方主流社会心理学突围的历史机遇,充分发掘和培养自己的文化自觉,密切关注中国在急剧社会变迁过程中发生的重大社会心理现象和问题,以本土化推动国际化,重视理论建设,强调方法论创新,并有机结合基础研究与应用研究,这是化解困局走出包围圈,为社会心理学学术研究以及我国社会经济发展做出应有贡献的一条有效途径。

在“领域进展和问题导向研究”中,主流的北美社会心理学在科学方法和研究领域迅速拓展的同时,吸收欧洲社会心理学关注群体研究的特点,促进了社会心理学走向了新的繁荣。我国社会心理学研究工作者在研究领域和具体研究两个方面已做出了自己初步的贡献。然而,在社会转型期社会心理学研究中,我们还面临着诸多问题。个体层面上如何理解中国人的道德判断与道德行为、腐败行为与司法实践、自我意识与宗教信仰、攻击性行为与亲社会行为;人际层面上如何重塑新型人际关系、民族关系、群际关系、阶层关系、利益关系;群体层面上如何处理集群行为、刻板印象、公共事件、网络危机、偏见和歧视;以及与上述层面相关的心理健康问题。对此,我们需要学习、摄取和选择。值得欣喜的是,社会转型为社会心理学应用研究提供了良好契机,政治生态的开放透明和政府决策的民主、科学,为社会心理学咨政建议“问政于民,问需于民,问计于民”提供了*佳条件。我国社会经济发展正处于攻坚期、关键期,各种社会问题与人际矛盾接踵而来,诸如信任缺失、人际冲突、群体事件、贫富分化、贪污腐败、违法犯罪、环境污染和生态危机等,为研究者提供了前所未有的研究素材和机遇。例如,改革开放30多年来,我国已涌现出许多新兴社会阶层。如何对待我国社会转型期以金领、中小企业家为代表的新兴中产阶层,以新蓝领、新生代农民工为代表的新市民化阶层,以“漂族”“蜗族”“蚁族”为代表的未充分就业阶层;如何预测这些新兴社会阶层的心理需要、心理预期和社会心态等社会心理特征,以及这些新兴社会阶层的社会心理与社会行为发展特点。我们以2015年大规模的网络调查(样本量为213176人)为基础,对诸如此类的问题进行了回答。

- 【作者简介】

-

俞国良,

男,1963年出生,籍贯浙江萧山。心理学博士(1995),教授二级(2011)。1986年毕业于浙江大学心理学系, 1993年师从著名心理学家林崇德教授, 1995年赴美国佐治亚大学访学,同年在北京师范大学获博士学位,后留校发展心理研究所任所长助理、书记;1999年12月调教育部中央教科所工作,任教育心理研究室主任兼书记;2004年6月调中国人民大学工作,2009年赴美国加州大学访学和合作研究,现为心理研究所所长。主要从事社会心理学、发展与教育心理学基础应用研究工作。曾在《Journal of Adolescence》《Psychological Reports》《Psychology in the Schools》《International Journal Behavioral Development》等SCI、SSCI索引期刊20多篇,《心理学报》《教育研究》(50多篇,其中单独或*一作者为32篇),在《求是》、《新华文摘》、《心理科学》等发表论文、研究报告180多篇。在《光明日报》和《中国教育报》等发表文章100多篇。专著有《创造力心理学》(获第十一届中国图书奖,北京市哲学社会科学优秀成果二等奖)《环境心理学》和《人际关系心理学》(获第五届国家图书奖,2003年全国普通高等学校优秀教材奖),《现代心理健康教育》(获第四届全国教育科学优秀科研成果二等奖) 《社会心理学》(获第二届朱智贤心理学著作一等奖),《现代教师心理健康教育》《心理健康经典导读》,《普通心理学》《基础心理学》,《简明社会心理学》《社会心理学前沿》《社会心理学经典导读》《社会性发展心理学》,《探微集五卷》等,译著有《人类发展》《社会性发展》《社会心理学导论》等,主编有《心理学大师心理健康通识丛书》《当代青少年心理与教育大辞典》等。兼任国家自然科学基金委员会心理学与神经科学学科评审组成员、全国教育科学规划心理学科评审组成员、中国心理学会社会心理学分会副会长、中国教育学会学校教育心理学分会副会长,中国职教学会德育工作委员会副主任兼心理健康研究会会长、武汉大学讲座教授、中国科学院和北京师范大学等院校兼职教授,以及教育部中小学教材审定委员会和中小学心理健康教育专家指导委员会副秘书长等20多种社会职务。承担国家自然科学基金项目、教育部人文社科重大研究项目等课题20多项。曾获国家图书奖等省部级奖励6次,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。培养硕士25名博士26名出站博士后4名。中央电视台《东方之子》(2000年7月18日白岩松专访)《焦点访谈》、《社会经纬》《科学调查》等栏目采访9次,新华社、《人民日报》、《光明日报》和《中国教育报》等20多家媒体专题采访50多次。目前专攻方向为教育心理和社会心理研究,特别是学习困难和社会性发展领域。

- 【目录】

-

引言:社会转型为社会心理学研究提供绝佳的实验场地

第一章 国际视域中的中国社会心理学

一 社会心理学是心理学的枢纽学科

二 亚洲社会心理学的突围与格局嬗变

三 转型期中国社会心理学发展的突破口

四 以本土化推动中国社会心理学的国际化

第二章 中国社会心理学的融合与发展

一 社会认知神经科学对社会心理学的贡献

二 比较视野中社会心理学的特征与发展路径

三 社会转型:中国社会心理学研究的“实验靶场”

第三章 人际知觉偏差与国民信任感危机

一 人际好奇的概念、功能与理论阐释

二 人际关系障碍:基于人际知觉偏差的视角

三 人际关系和谐:基于青少年友谊研究的新进展

四 社会转型:国民信任感危机的现状、成因与对策

第四章 社会比较研究与国民安全感缺失

一 情绪诱发方法现状与进展

二 刻板印象威胁与影响因素

三 社会比较研究的现状与发展趋势

四 社会比较:对比效应抑或同化效应

五 社会转型:国民安全感缺失的现状、表现与对策

第五章 自我和谐目标与国民幸福感变迁

一 幸福感:测量、影响因素与研究进展

二 自我和谐目标:模型、测量与影响因素

三 社会转型:国民幸福感变迁的现状、特点与对策

第六章 权力认知与腐败现象

一 金钱启动研究的理论与方法

二 权力认知研究的现状与进展

三 权力滋生腐败的社会心理学分析

四 问责是社会心理学不可忽视的概念

五 社会转型:反腐倡廉是一场持久的“心理战”

第七章 死亡心理与自杀现象

一 死亡心理:外部防御抑或内在成长

二 自杀的人际关系理论、研究与临床应用

三 社会转型:以北京高校为例的大学生自杀成因与对策

第八章 文化变迁与新兴社会阶层心理分析

一 文化变迁研究的进展与前瞻

二 自我抽离:一种适应性的自我反省视角

三 社会转型:中国新兴社会阶层的心理分析

第九章 社会时代背景与中国社会心理特征嬗变

一 社会经济地位对儿童学业发展的影响

二 多元文化价值对青少年榜样选择的影响

三 老龄化社会对终身老年化教育的影响

四 社会转型:不同社会阶层的心理预期

五 社会转型:中国社会心理特征的嬗变与走向

结语:让社会心理学走进大众

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价