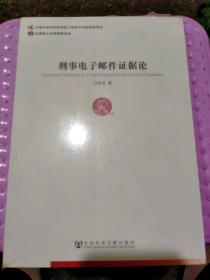

刑事电子邮件证据论

实图拍摄,正版现货,当天下单当天发货。

¥ 7 1.2折 ¥ 59 全新

仅1件

河北承德

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者庄乾龙 著

出版社社会科学文献出版社

出版时间2013-07

版次1

装帧平装

货号C-15

上书时间2024-05-11

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

图书标准信息

- 作者 庄乾龙 著

- 出版社 社会科学文献出版社

- 出版时间 2013-07

- 版次 1

- ISBN 9787509748275

- 定价 59.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 228页

- 字数 281千字

- 正文语种 简体中文

- 丛书 中国社会科学博士后文库

- 【内容简介】

-

《刑事电子邮件证据论》试图从电子邮件技术核心出发,研究电子邮件的技术特质对电子邮件证据制度和传统证据制度的影响。

《刑事电子邮件证据论》除导论与结语外,共分九章。导论部分以一则刑事电子邮件证据案例引发对电子邮件证据问题的思考为基础,阐述了研究电子邮件证据的务实性与紧迫性。

第一章从电子证据对传统证据概念、证据规则与证据原则的冲击表现出发,阐述其技术手段与法律规制之间冲突的深层原因,并提出从“现实”走进“虚拟”的可能性进路。第二章主要对电子邮件证据的基本概念进行了界定。本章以分析电子邮件证据与传统证据之间的关系为基础,指出传统证据概念对电子邮件证据的不适当限缩。电子邮件系统因素的引入在对传统证据概念形成冲击的同时,与主体进行互动,从而形成了双重属性的电子邮件证据概念。未来立法宜扩张传统证据概念中的核心要素,对传统证据概念进行新的诠释。

第三章主要探讨类型化研究的意义。另外,本章还简要介绍了电子邮件证据类型化研究的主要内容,并就各类型电子邮件证据之间的交叉重合问题提出了相应的规则适用对策。第四辛以加密类型化判断为基础,深入分析加密对电子邮件证据能力与证明力的影响。第五章从主体与技术两个方面提出判定垃圾电子邮件的二元化标准。以此为基础,对常规电子邮件证据重点分析、阐释合理隐私期待权的保护问题,对垃圾电子邮件证据则主要分析其“公权”有效运行问题。

第六章以电子邮件的传输状态为标准,将电子邮件证据区分为动态电子邮件证据与静态电子邮件证据。本章在分析电子邮件传输的工作原理基础上,提出以技术与法律相结合的标准区分动态电子邮件证据与静态电子邮件证据。作此划分的意义在于其对侦查方式的影响差异。动态电子邮件证据主要涉及秘密监控下的证据问题,而静态电子邮件证据则主要涉及一般搜查取证下的证据问题。证据内容的差异将延伸影响到侦查取证手段的选择。

第七章主要围绕安全电子邮件证据与病毒电子邮件证据问题展开论述。本章在以自我复制、侵入功能的有无为标准界定安全电子邮件与病毒电子邮件的基础上探讨安全电子邮件证据与病毒电子邮件证据证明载体与证明方式上的不同。病毒发生作用机理的差异会影响电子邮件的证据能力与证明力。被病毒感染的电子邮件证据又分为病原体式的电子邮件证据与输入式或取证式感染性电子邮件证据,上述作为次生电子邮件证据在司法实践中将面临向安全电子邮件转化后其是否具备证据能力与证明力大小的问题。

第八章重点讨论有声电子邮件证据的突出问题。有声电子邮件证据因邮件服务器系统因素使其有别于视听资料,其本质特点是多种服务器的合成,也正是因为此特点,有声电子邮件证据关联主体与关联客体得到了适度扩张。有声电子邮件证据关涉主体的扩张将影响到证据交换总量,而关涉客体的有限扩张则会对证明力产生重大影响,特别是语音合成技术手段的使用会对有声电子邮件证据的证明力产生影响。以此技术特点为基础,有必要从证据能力与证明力两方面构建完善有声电子邮件证据法律制度。

第九章主要就局域网电子邮件证据与广域网电子邮件证据问题进行阐述。局域网内电子邮件用户具有特定性,广域网内电子邮件用户具有公开性。网络拓扑结构之间的不同成为局域网电子邮件证据与广域网电子邮件证据差异的技术原因。以此技术差异为基础,《刑事电子邮件证据论》认为狭义刑事推定在局域网环境与严格的保密性及可接受性的使用政策条件的保障下,可以适用于电子邮件证据;而广义刑事推定即事实推定则在“可靠性之推定”与“确定性之级别构建”基础上可以适用于广域网内的电子邮件证据。 - 【作者简介】

- 庄乾龙,山东莒南人,法学博士。2002年毕业于山东师范大学政法学院。2005毕业于烟台大学法学院,2012年毕业于北京师范大学刑事法律科学研究院。获得法学博士学位,研究方向为刑事诉讼法与证据法。2005~2012年任教于山东工商学院法学院,2012年进入国人民大学法学院博士后科研流动站。主攻刑法方向。在《法商研究》《中国刑事法杂志》等核心期刊发表论文60余篇。出版《境外卧底侦查比较研究》专著一部,先后参与编写《刑法案例题解》《刑法分则案例教程》《知识产权行政保护新态势研究》《王作富刑法思想述评》等多部著作。

- 【目录】

-

导论

第一章电子证据对传统证据理论的冲击与应对

第一节电子证据对传统证据理论的冲击

一、电子证据对证据概念的适度拓展

二、电子证据对传统证据规则内涵的扩充

三、电子证据对传统证据法基本原则内涵的丰富

第二节技术手段与法律规制的冲突与磨合

第三节“现实”走进“虚拟”的可能性进路

第二章电子邮件证据基本概念界定

第一节电子邮件证据概念解读:主体与系统

一、电子邮件概念的界定

二、电子邮件证据的特点

三、传统证据概念对电子邮件证据的不适当限缩

四、系统因素引入对传统证据的冲击

五、主体与系统的互动:电子邮件证据概念的生成

第二节电子邮件证据的法律地位

一、电子邮件证据的司法现实地位

二、电子邮件证据的法律应然地位

第三节电子邮件证据的构成

第四节证据法理念下的电子邮件证据审视

一、惩罚犯罪与电子邮件证据:虚拟世界“异化”之可能

二、保障人权与电子邮件证据:对“异化”钳制之构想

第五节电子邮件证据对传统证据概念的新诠释

第三章电子邮件证据分类研究萌芽与研究意义

第一节分类研究之萌芽

第二节分类研究之意义

第三节电子邮件证据分类研究内容

第四章加密电子邮件证据与非加密电子邮件证据

第一节“加密”技术之类型化判断

一、对称密钥加密

二、非对称密钥加密

三、数字签名

四、数字证书

第二节“加密”对电子邮件证据力的影响

一、形式侧面的影响:证据能力的审查判断

二、实质内容的影响:证明力大小的审查判断

第三节“立法”与“技术”之问的冲突与协调:以刑事侦查取证为核心的分析

一、“加密”邮件形成的二律悖反现象

二、“加密”电子邮件刑事证据的立法抉择

第五章常规电子邮件证据与垃圾电子邮件证据

第一节垃圾电子邮件概念评析

一、垃圾电子邮件概念展示

二、垃圾电子邮件概念评析

第二节判断标准的二元化:垃圾电子邮件的界定

一、基于主体的判断

二、基于技术的判断

第三节区分的刑事证据法律效果:权利与权力的博弈

一、常规电子邮件证据:合理隐私期待权的保护

二、垃圾电子邮件证据:保障“权力”的有效运行

第四节现实与展望:垃圾电子邮件证据的法律规范

一、我国垃圾电子邮件立法现状

二、法律展望:垃圾电子邮件犯罪证据

第六章动态电子邮件证据与静态电子邮件证据

第一节传输状态:动态与静态的划分标准

一、“传输”的工作原理:分层技术

二、“传输”的判断标准:技术与法律的结合

第二节划分依据:证据内容的殊异

一、动态电子邮件证据:秘密监控视野下的证据问题

二、静态电子邮件证据:一般搜查取证下的证据问题

第三节证据内容差异的延伸影响:侦查取证手段的异化

一、侦查手段异化之表征

二、侦查手段异化之矫正

第七章安全电子邮件证据与病毒电子邮件证据

第一节判断标准:技术实质与外在形式的双重性

一、证明载体

二、证明方式

第二节次生电子邮件证据:感染性病毒电子邮件证据之证据能力

一、“病原体”式电子邮件证据之证据能力分析

二、“输入”(取证)式感染性电子邮件证据之证据能力:接受非法证据排除规则的检验

第三节感染性病毒电子邮件证据之转化对证据能力与证明力的影响

一、转化之一:安全电子邮件证据之证据能力与证明力

二、转化之二:非安全电子邮件证据之证据能力与证明力

第八章有声电子邮件证据与无声电子邮件证据

第一节有声电子邮件证据概念界定

一、与视听资料证据的区别:邮件服务器的有无

二、有声电子邮件证据的本质:多种服务器的合成

第二节有声电子邮件证据关联主客体的有限扩张

一、有声电子邮件关涉主体的有限扩张:对证据交换的影响

二、有声电子邮件关涉客体的有限扩张:语音合成技术对证明力的影响

第三节有声电子邮件证据的法律规范

一、有声电子邮件证据关涉主体方面

二、有声电子邮件证据关涉客体方面

第九章局域网电子邮件证据与广域网络电子邮件证据

第一节电子邮件“生存环境”:客户端是否特定为标准的划分

一、局域网电子邮件用户的特定性

二、广域网电子邮件用户的公开性

第二节网络拓扑结构造成电子邮件证据的差异

一、局域网电子邮件拓扑结构:结构简单性与对外封闭性——查证犯罪的直接性

二、广域网电子邮件拓扑结构:结构复杂性与对外开放性——查证犯罪的间接性

第三节狭义刑事推定在电子邮件证据中的有限适用

一、适用环境:局域网

二、适用条件:严格的保密性与可接受的适用政策

第四节广义刑事推定在电子邮件证据中的广泛适用

一、可靠性之推定

二、确定性之级别构建

三、事实性推定之运用

结语我国电子邮件刑事证据立法的现状归纳与完善思路

第一节刑事电子邮件证据立法现状归纳与评析

第二节刑事电子邮件证据立法的完善思路

一、刑事电子邮件证据立法的背景考察

二、刑事电子邮件证据制度保障性法律的构建与完善

三、刑事电子邮件证据法律的构建与完善

参考文献

索引

后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价