津门往事

正版全新

¥ 24.06 5.3折 ¥ 45 全新

库存50件

上海浦东

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者吕舒怀

出版社四川文艺出版社

ISBN9787541155635

出版时间2020-01

装帧其他

开本32开

纸张胶版纸

定价45元

货号980223

上书时间2024-09-28

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 20小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

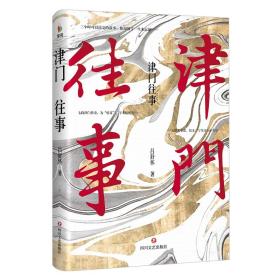

【书 名】 津门往事

【书 号】 9787541155635

【出 版 社】 四川文艺出版社

【作 者】 吕舒怀

【出版日期】 2020-01-01

【版 次】 1

【开 本】 32开

【定 价】 45.00元

【编辑推荐】

★ 一座城,七段传奇人生。穿越百年,再现民国世事沧桑与人间传奇;恩义情仇,津腔津韵, 织就津门往事与世情百态。

★ 水铺、小白楼、澡堂子、戏园子、窑子、寓公、蝴蝶党、师徒……去见证那些早已消逝的人和风景。

★ “南有上海,北有天津”,同一段历史,换一座城,带给读者更多的阅读新鲜感。

★ 著名作家、学者汪兆骞、林希、王斌、肖克凡、北村、韩浩月等倾情推荐!

★ 一个三小时可以读完的故事,你却用了一生来忘却……

【内容简介】

本书由七部中篇小说组成,以民国时期天津各阶层人物的传奇人生为题材,从底层和中层社会切入,涉及政界、军界、商界、文艺界,多方位立体地展示了民国天津的社会风貌。天津作为一座华洋杂居的城市,在那个动荡的年代,产生了无数的传奇人物与故事。民国时期曾有“南有上海,北有天津”的说法。这部以民国天津为背景的传奇小说集正是现今民国小说和影视稀缺的题材。同一段历史,换一座城,带给读者更多的阅读新鲜感。

七段传奇故事,都充满了人间真情。水铺姑娘历险设局为素未谋面的亲姐复仇;落魄少爷报一饭之恩搭救沦落风尘的伯爵夫人;小人书铺老板坚守暗恋四十年;热血青年舍身救国与敌特殊死斗争;评书少年对爱情和评书一生的执着……这里有血浓于水的亲情,有得人恩果牢记回报的恩情,有超脱世俗坚守的爱情,有救国存亡的家国大义,有对艺术终身的坚守。

每段故事情节设置巧妙,矛盾冲突激烈,故事走向合情合理,颇具写实风格,充满了年代感。对老天津的民俗与社会生活,诸如水铺、小白楼、澡堂子、戏园子、窑子、寓公、蝴蝶党、师徒等的描写,“津”味十足。这些近百年前的风俗和时代的产物,多已消失,更能激发读者对那个那段历史的求知欲。

【目录】

目录

水铺

小白楼往事

天津大寓公

小人书铺

杂货铺

续当

饮者留其名

【文摘】

小白楼往事

一

温少云温少爷坐在犹太人布曼夫开的莎卫饭店门外冰冷的台阶上,背靠僵硬的大理石墙壁,喘息艰难而急促。他估摸自己活不了多久,等夕阳没入利顺德大饭店楼顶后面,就挨到他该咽气的时候了。

不知何时刮起凛冽的西北风,卷起尘烟和纸片,在温少爷的眼前打旋。小白楼依然繁华如昔,路灯早已燃亮,昏黄的灯光混淆于茫茫的暮霭中。平坦的马路上奔跑着形形色色的轿车、胶皮车,行色匆匆的路人中有英国人、法国人、俄国人、德国人,还有穿着华贵的中国人。街对面幢幢小洋楼,被落日的余晖叠映成怪模怪样的,无数个雕着花饰的窗户闪烁亮晶晶的灯光。

下午的时候,温少爷脚上的一双皮鞋,被一个拾茅蓝的中国人扒走了,那是他身上*后的值钱东西。当时温少爷并不肯束手待毙,打算用脚蹬开那骨瘦如柴的脏老头儿,可惜他一点儿气力也没有,眼睁睁瞧着拾茅蓝的顺利脱下他的鞋,拍拍上面的灰尘,掖进竹筐里,慢悠悠走开。温少爷想,那人一定当自己是“倒卧”,横尸马路没人管。

一阵香甜诱人的气味飘过来,有位俄国老头儿拎个篮子,操着半生不熟的中国话叫卖:“面包哩——面包哩——”温少爷想象俄国老头儿篮子里装的是甜面包夹火腿肠,过去他不喜欢吃这种廉价的东西,温少爷经常光顾德租界的鲁诺饭店,在那儿才能品尝到真正的西式大餐。如今,倘若有一只甜面包的话,他就能活命。可是温少爷身无分文,只能等死。

他已经五天水米没沾牙。五天前他只身逃到小白楼时,浑身上下精力旺盛很有力气,蛮可以偷点儿什么或者抢点儿什么,即便不偷不抢也能装要饭的讨点儿什么吃的。温少爷偏偏不愿意这么做。依他的禀性,五尺高的汉子活得体面,死得尊严,决不可行苟且之事。就像他爸爸,本可以苟且偷生,为了尊严却选择了上吊自杀,还拽上了他妈妈。

咸鸭蛋黄模样的太阳,半个坠落到利顺德大饭店后面。温少爷明白他活在这个世界上的时间只能用分秒来计算。同时,他隐约感觉死亡的麻木感开始从脚趾沿着大腿向腰部蔓延上来,很快就会彻底淹没他全身。再以后,眼前所看到的一切还有他曾经历过的荣华富贵和一夜间的破败,仿佛烟云一样转瞬即逝。什么都不存在了,什么都消失了,连同他自己。想到这儿,温少爷很超然世外地闭上眼睛……

这时,一阵急促的马蹄声惊觉奄奄一息的温少爷,他睁开眼睛,一辆洋马车停在莎卫饭店门前。马车夫拉开车门,从车上跳下一位肥胖的俄国将军,他一边捋着沙皇尼古拉二世那样的“八字胡”,一边呜哩哇啦地冲马车夫大声吼叫。当时马车夫正奔到马车后面卸一只笨重的皮箱,胖将军的吼叫令他改变主意,又跑回车前拉开门,搀下一位俄国女人。那女人很年轻,惊人的美丽,她走下马车,恐惑地睃巡四周陌生的一切。

俄国将军昂首阔步地踏上饭店台阶,他发现了温少爷,冲羸弱的中国年轻人吼了一嗓子,意思是骂温少爷:猪猡,你挡了我的路,给我滚开。温少爷听不懂俄语,而且他没有气力挪开。这位流亡将军火了,在他的国度里平民百姓那敢违背他的意愿。所以他对温少爷吼个不停,温少爷无动于衷,眼里涌满无辜的神情。胖将军就怒不可遏了,抬起脚,给了温少爷一下子。温少爷就像破麻包一样滚到台阶下面,额头跌破个口子,淌出鲜红的血。

走在后边的俄国女人尖叫一声,疾步奔过来,蹲在温少爷跟前。从狐皮袖筒里伸出手,摸摸他受伤的前额,用很温软的话音安慰他。温少爷听不懂女人的话,但女人怜悯的目光和柔情抚摩温暖了他的心。温少爷忽然觉得活着很好,很有意义。

饭店大门里面传出胖将军的呼叫,白俄女人顿时慌乱起来,她匆忙掏出一把铜子塞进温少爷手心,随后跟着拎皮箱的马车夫进了莎卫饭店。

温少爷紧紧攥着手心里的铜子,陡然感受一股力量,一股来自天外的力量。

夕阳彻底没入利顺德大饭店后面,夜“呼啦”一下子掉落下来。

温少爷没死,他依旧坐在莎卫饭店的台阶旁,大口大口嚼着甜面包夹火腿肠。他花去俄国女人给他的九个铜子,买了俄国老头儿沿街叫卖的面包。过去他讨厌的吃食,如今成了维系生命的东西。剩下的那枚铜子,他揣进怀里,摁了又摁,摸了又摸,生怕不小心弄丢了。

在温少爷以后的日子里,那枚铜子几乎与他生死与共。

二

二十世纪二十年代天津卫的小白楼很出名,也很特别,原先属于美国租界地,后由英国人托管。它位于九国租界的中心,成了华人和洋人杂居的地界。尤其1920年之后,被苏联红军驱逐的白俄纷纷流亡到中国,其中一部分人由哈尔滨逃到天津,便陆续在小白楼定居下来。

当时小白楼*有名的鞋铺叫作“华德美”,温少云是“华德美”鞋铺的少爷。

鞋铺可以理解为现在的皮鞋专卖店,那时的鞋铺又不同于现在的专卖店。那时的鞋铺不光卖鞋还做鞋,前边是店,后边是工厂。

“华德美”鞋铺早先在北门外的估衣街,高台阶宽门脸儿金字牌匾,在那条当时天津*繁华的商业街显赫一时。老掌柜温青山经营有方,他瞄准天津女人们赶时髦追潮流的心理,专做女士皮鞋。鞋样是专门从洋人那儿淘换来的,手艺秉承津门鞋业老字号“德华馨”传统手工技术,制作精良,可谓鞋之上品。温青山懂得一个道理:物以稀为贵。所以一种样子的女鞋,他只做大小型号的一套,绝不成批生产。这样,哪位女士买了“华德美”的皮鞋,同型号的就此一双,走到马路上绝看不到重号重样的。温掌柜还有一手更绝的——选样订货,谁来鞋铺定做,一种样子就做一双,做完便立刻将鞋样子毁掉。谁定做了“华德美”的皮鞋,就等于买了绝品,从此独步天下。

温青山独到的经营秘诀,使“华德美”女鞋名噪津门。不论老城里豪门大户的贵媛、千金,还是居住在五大道的民国达官显贵的大太太、姨太太,甚至九国租界地的洋夫人、洋小姐,无不趋之若鹜,或坐轿车或乘马车或让胶皮车拉着,从四面八方赶到估衣街,以购得一双“华德美”皮鞋为荣。顾客盈门、生意兴隆,助长了温掌柜的野心,他又把目光瞄向小白楼,那个连接着英、法、德、美、俄五国租界的核心地带,在温掌柜眼里几乎就是个聚宝盆。1922年春天,温青山将“华德美”迁到小白楼,果然买卖好得一塌糊涂。商道忌贪,被胜利冲昏头脑的温青山关键时刻忘记祖辈的教诲,因贪图一笔大买卖,结果弄得人财两空,家败身亡。

那年刚进暑,东北皮厂的老客户郑富贵来天津看望温青山,顺便带来个好生意。军阀张宗昌刚刚上任直鲁联军总司令,忙着扩充兵马,要订制一批军靴,数量巨大。温掌柜顿时动了心,一万双皮靴,简直就是千载难逢的财运!他挽留住郑富贵,当夜设酒席招待。酒喝到酣处,郑富贵说,做军需不同做商,不但要保质保量,还要按期交货。一万双军靴必须在三月个之内完成。温掌柜一边赔着笑脸敬酒,一边拍着胸脯保证:那是当然,三个月内一定交货,绝不让仁兄为难。郑富贵又说,张总司令招兵买马,筹办军需,资金一时紧张,订金暂时给不了,等军靴交货之日,货款全部一次性付齐。不知当初温青山酒喝多了,还是被这巨大的诱惑蒙昏了头,竟然满口应承下来。

郑富贵离开后,温掌柜马不停蹄地进料、招工人。单说进料吧,万双皮靴的皮子就需要大批货款。他抵押了“华德美”,又从同行借了五千大洋,招进一百多名工人日日连夜赶制,终于在三个月后做出一万双军靴。交货那天,郑富贵来了,验货装车整整忙一天。约定好晚晌在郑富贵住的客栈结款。掌灯时分,温青山带着账房先生走进客栈,哪料到人去楼空,郑富贵早已跑没了影儿。温青山这才明白上当受骗了,登时口吐白沫,晕倒在客栈门口。

温掌柜连气带惊,一病不起。“华德美”归了人家,欠下的巨额债务无力偿还。温青山拿脸面比性命看得还重要,既然祖宗的家业败在自己手里,欠钱还不了,那么活着还有什么意义。他选择一个月明星稀的夜晚,在房梁拴两个绳套,拉着温少云他妈一块儿悬梁自尽了。

等温少爷从北京的大学堂赶回家,才明白一夜之间从天上掉地下,他已经是个无家无业、分文没有的穷光蛋。

人的命有时很贱,两个面包就能兑换。

1924年那个小白楼的黄昏,温少云吃了两个俄国面包,便从死亡边缘爬了回来。他能站起来、能走动,有力气了,可是他依然没有饭辙。也就是说明天太阳露头的时候,他仍将饿肚子。谁又会再施舍他铜子,延缓他的残生呢?

夜色阑珊,小白楼的夜晚比白天喧嚣,比白天五彩缤纷。洋楼的每个窗口都亮着灯光,如满天繁星。店铺饭馆人影幢幢,远处“蓝扇子”公寓那边传来性感的舞曲。不夜城的小白楼充满诱惑和欲望。

温少云迈开赤脚,执意要离开莎卫饭店,他的念头很单纯,不想让那位善良又美丽的俄国女人明早一走出饭店,就看到他这饿殍。他尽量走远一些,死到一个白俄女人看不见的地界。就这样,温少云走上马路,他的身体仍旧虚弱,走起路像风中芦苇那样摇晃。很快,他的脚步急匆匆了,影子一般飘到十字路口。

忽然,拐口出现一辆胶皮车。夜雾蒙蔽下,拉胶皮的没有瞧见温少云,温少云也没发现胶皮车。“咣”的一声,双方撞个满怀,温少云被撞出一丈多远,重重地摔在地上。

拉胶皮的赶紧撂下车把,车上坐的人跳下车,一起跑到昏迷不醒的温少云身旁。拉胶皮的用手试试温少云的鼻息,又抬头对坐车人说:“周老板,他没死,还有气。”

被唤作周老板的人蹲一旁呼叫着温少云:“先生,先生,您醒醒……咦,这不是温少云少爷吗?”

温少爷撞得不轻,脑子里一片空白,忽听有人叫他名字,他强撑开沉重的眼皮,面前蒙蒙眬眬晃动个人影。

“温少爷,不认得我啦?我是周宝祥……”

熟稔的名字,牵起过多的回忆。温少云眼缝里滚出一串清泪,他大呼一声:“周伯伯……”随之扑到周老板怀中。

周老板让车夫将温少云搀扶进胶皮车,他扒着车帮,说:“温少爷,我听说温老掌柜、老夫人双双走了之后,就派人到处踅摸你,想不到今儿个晚上在这儿碰见少爷。真是天意呀。”

温少云神色黯然:“周伯伯,您别再称我少爷。如今我家破人亡,成了丧家之犬。”

周老板“扑哧”一声笑出声:“少爷言重了。糖哪儿甜,醋哪儿酸,我周宝祥懂。当初若不是温老掌柜周济我,我一个穷伙计,怎么能开得起鞋铺?”他手指拉胶皮的说,“今儿个是该着扛着,我坐上这么个棒槌拉车的。本来去马场道鲁府,给那位下野的督军的少爷送皮鞋。他拉我东转西转,像是鬼打墙,竟转不出小白楼,这不就碰见了你,说明我跟少爷有缘。闲话少叙,这双新皮鞋那鲁少爷没福气消受,归少爷你穿。然后我领少爷先去华清池烫个热水澡,再去恩义德吃涮锅子。”

温少云忽然固执起来,他说:“周伯伯,我不吃涮羊肉,我吃西餐。”

周老板一拍脑门儿:“人老糊涂哇,我怎么忘了少爷爱吃西餐。走,先奔华清池。”他驱使着拉胶皮的,说:“你这棒槌再走错道,我扣你三斗红高粱。”

雪花飘起来的时候,天色才算真正暗下来。烫过澡、换上新西装的温少云,简直像换了个人,与生俱来的高雅气质和英俊容貌,俨然就是个货真价实的阔少爷。他和周老板面对面坐在鲁诺西餐厅靠窗户的桌子旁,可以隔着玻璃窗眺望外面寂静的雪景。餐桌点着蜡烛,摇曳的火苗散发着温暖,大厅那边有个洋女人在弹钢琴,舒缓的旋律荡漾过来,仿佛醇过的美酒。

温少云一改往时的斯文,甩开腮帮子狼吞虎咽。周老板吃不惯西餐,总觉着亮光闪闪的刀叉往嘴里捅很危险。他笑眯眯地端详温少云的吃相,一边说:“少爷,你对以后有打算吗?不如先去我那‘宝船’鞋铺委屈些日子,将来你遇到好机会,再另谋高就。”

温少云鼓鼓囊囊的嘴说不出话,只是频频点头。

周老板这才松了口气。

酒醉饭饱之后,温少云从怀里摸索出白俄女人送他的铜子,拿叉子给那枚铜钱钻眼儿,使了半天劲儿,手划破条口子,才钻出个眼儿,又用绳子串起来,挂脖子上。周老板不明白他这是做什么。温少云一脸神圣地说:“周伯伯,你别问。这叫天机不可泄露。它是我的护身符,到死我都戴着它。”

年轻轻的冷不丁提死干吗?周老板心底产生出一种不祥的预感。

三

两年后,温少云成了“宝船”鞋铺的账房先生。

温少云不像旧式账房先生那么老土,穿着长袍马褂,戴着瓜皮帽,鼻梁子上架副茶色水晶眼镜。他完全一副新式打扮:笔挺的西装,三接头牛皮鞋,乌黑锃亮的中分头,再加上他天生的一表人才,乍看像外国洋行做事的高级职员。“宝船”鞋铺坐落南市,南市一带娼寮密布,一些妓女闲着没事时,打着来鞋铺买鞋的幌子,专为目睹这里俊俏又时髦的账房先生。她们一踏进鞋铺,眼睛不够使地东张西望,不看鞋专找人。温少云坐柜台后面的小屋理账,门虚掩,只露他的侧影。妓女们边叽叽嘎嘎地说笑,边冲温少云挤鼻子弄眼。温少云不理睬,她们就说些挑逗的话,话很糙很露骨。温少云气急了,使劲儿摔上门。妓女们还不知羞地“咯咯”一阵笑,随后作鸟兽散。

周老板并不以为然,却惹恼他的独生女儿周天娇。那天,她趁周掌柜不在的时候,闯进鞋铺,径直奔入里间小屋,一手叉腰一手拍桌子,跟温少云叫板:“你就是我爸爸雇来管账的?”

虽未见过面,温少云早有耳闻,周掌柜的女儿可不是善主,从小不学做针线活儿,也不读书识字,却喜欢舞枪弄棒。周掌柜一味地娇惯,言听计从。十五岁那年,周天娇独身到沧州学武,三年后回到天津卫,周掌柜不知宝贝女儿武艺学得精不精,周天娇当场给他表演一通眼花缭乱的拳脚,说:“您就把心放肚子里,往后那帮杂八地们敢来捣乱,我一个人能把他们全打得屁滚尿流。”鞋铺伙计私下议论说,周家小姐不光武术高,人长得漂亮,性子刚烈,简直就是当代红线女。温少云听了,如清风过耳,今天他见了真人周天娇,漂亮是漂亮,脾气也够蛮横的。

周天娇多蛮多小也是主子,所以温少云站起来,欠欠身,说:“是,周小姐。”

“天么天来店里的那帮浪窑姐是你招来的?”周小姐逮理不饶人。

“小姐你说错了。我没招引任何人。”

温少云不卑不亢的态度,招惹起周天娇的蛮性子。她说:“还没人敢顶撞我。我说你招的就是你招的,过去那帮窑姐怎么不往咱鞋铺里钻?瞧你这身打扮,说中国人不像中国人,说洋鬼子不像洋鬼子,我看着堵心。”

“周小姐,请你出去。我该记账了。”温少云冷若冰霜地说。

“嚯,你轰我?!这是我的家,我想怎么着就怎么着。”

温少云忍无可忍,把抽屉一关,说:“你不走我走。”他绕过周天娇朝外走,正好和进来的周掌柜碰个照面。周掌柜见温少云脸色铁青,一旁的女儿噘着嘴,顿时明白发生过什么事。“天娇,不是跟你说过嘛,不许你来这儿瞎闹。”周天娇也委屈,说:“他欺负人。”周掌柜对温少云赔笑脸说:“少云哪,你别跟她一般见识,都是我宠惯了,宠坏了。”周天娇一把将她爸爸拽一边,说:“您真是越老越糊涂,明明我受了委屈,您还替外人拔闯。”周掌柜这回真急了,沉着脸呵斥女儿:“没大没小!少云的父亲是我的大恩人,没他老人家哪有咱周家的今天。往后你得管少云叫哥哥。”周天娇头回当外人被父亲骂,像蒙受天大的委屈,泪珠止不住滚落出来:“我就不认他这哥哥!”说完,一跺脚,奔出鞋铺。

晚间,“宝船”鞋铺打烊后,温少云拎个提琴盒走出来,他准备坐胶皮车去小白楼。

忽然,背后有人叫他,是周天娇。“喂喂,你去哪儿?我跟你去。”

温少云不想理这个疯丫头,顾自停马路边等拉胶皮的。

周天娇一溜小跑追上来,话音带着哭腔:“喂,哥,温大哥,我认你做大哥还不行?”

温少云有些不忍,转脸冲她笑笑。周天娇立刻高兴得像只麻雀,活蹦乱跳地跑到温少云身边,挺诡秘地说:“温大哥,我盯你好多天啦。知道你天天拿这个洋胡琴,去小白楼什么什么娜歌舞厅。”

温少云没吭声。他每天去小白楼的真实目的,任何人都不可能知道。

周天娇所说的“什么娜歌舞厅”,实际是指小白楼很有名的“圣安娜”歌舞厅。

“圣安娜”歌舞厅在当时由白俄和中国人共同经营的光陆电影院的前楼,舞厅规模很大,伴舞的舞女大多是蓝眼睛、黄头发、白皮肤的白俄少女。负责伴奏的是一支庞大的乐队,温少云就是其中的小提琴手。

暮色褪去,夜色浮上来。胶皮车将温少云和周天娇送到光陆电影院门前。眼见穿着考究、神态自负的洋人和中国人川流不息地往里走,周天娇心发怯,揪住温少云的衣袖说:“我怕,在外面等你吧。”温少云故意逗她:“你身怀绝技,武艺高强,打遍天下无敌手,还会怕吗?”周天娇听出温少云的揶揄,说:“去去,来这儿又不是打架的!进去就进去,有你在,我不怕。”说归说,逗归逗,温少云还是叮嘱这位任性的小姐:“舞厅是很讲规矩的地方,我领你进去之后,找个僻静的地方坐下,少乱说乱动。等我演奏完了,我请你去吃西餐。”周天娇仿佛听话的孩子,乖巧地点点头。

舞厅内人如过江之鲫,舞曲响起前,衣着光鲜的男人们和珠光宝气的女人们端坐吧桌四周,优雅地品着洋酒,相互搭讪着。周天娇被温少云安排在一个角落里,她真听话,一动不动地坐那里,连大气都不敢出。乐曲响起来了,她知道里面有她温大哥弹奏的,真好听啊!像河水流淌,似鸟儿歌唱,仿佛天上飞下来的。四周的男男女女纷纷站起,携手飘向舞池。蓦地,周天娇惊恐地睁大眼睛,然后又用双手捂住发烫的脸……

拉罢*后一支曲子,温少云匆匆收拾好小提琴,拎手里就往外奔。这时跳舞的人几乎散尽,他在原先的角落并没有找到周天娇的踪影。温少云站原地四处张望,随后就喊:“周小姐,天娇,天娇!”没人应声。坏啦,周天娇随着散场的人群走出去了?平时不大出门的周小姐别迷了路。温少云赶忙奔出光陆电影院。

天色已晚,马路空阒寂寥。细雨不知何时落的,给凄凉的夜增添几分寒冷。温少云举目四顾,猛然发现周天娇蹲在马路对面的一家店铺门口,双手抱着肩头,犹如一只受伤的小鸟。

“天娇——”他叫一声,冲过马路,本想安慰她,不料周天娇霍地站起,抡着小拳头就捶他:“都怨你,让你领我来这种鬼地方。”

温少云很懵懂:“什么鬼地方,这里是歌舞厅,交际娱乐场所,是让人开心快乐的地方。”

周天娇依旧怒不可遏:“你瞎说八道,你糊弄我!什么舞厅,黑灯瞎火的,男男女女搂一块儿,哎呀,恶心死我。这儿是洋窑子。”

温少云想,反正也和她解释不清楚,就笑着说:“行行,往后你别跟我来。”

“我不来,你更不许来!”

“为什么?”

问得周天娇羞红了脸,她略显迟疑,说:“温大哥,你来这儿不就为多挣一份钱嘛。我让我爸爸给你加薪水。”

温少云神色突变,心里沉甸甸的。“我天天往小白楼跑,不为挣钱,是为寻找一个人。”

“谁,女人吗?”

“是不是女人不要紧,要紧的是她救过我的命。”

“哦。她长得美吗?”

温少云所答非所问:“她的心肠好。”

望着温少云一脸迷惘,周天娇暗自生气:哼,男人都这副德行,见着长得好的女人,跟丢了魂儿一样。“温大哥,那你非得老往这儿跑?”

温少云说:“是啊,直到我找到她那天为止。”

周天娇无奈,低下头说:“我要跟着你找她行吗?”

温少云未置可否,脱下西装披在周天娇的头上,说:“雨下大了。我说话算话,带你吃西餐去。”

两人共撑一件衣裳挡雨,温大哥离自己这么近,周天娇觉着一阵温暖和感动。忽然,一辆黑色雪佛兰轿车驶过马路,溅起点点水花,几乎溅到他俩身上。温少云猛抬头,发现轿车的车窗玻璃上映着一张俄国女人苍白的脸,那张脸是那么熟悉。两年前,这张脸与自己近在咫尺,散发着怜悯而慈爱的光芒。两年中,他天天在梦中梦见这张脸,和她说着无穷无尽的话。

黑色雪佛兰一闪而过,温少云久久伫立雨中。

周天娇惊叫起来:“温大哥,你怎么流眼泪啦?”

温少云依然凝望轿车驶去的背影,喃喃道:“我可遇见她了,她还在小白楼。”

四

鲍熙昆出现在温少云面前的时候,着实让他吃惊不小。

“鲍大公子,你怎么找到我这儿?”

鲍熙昆哈哈大笑,说:“温兄,甭说找你个大活人,就是大海里找根针,我也不费吹灰之力。”

鲍熙昆敢吹这么大的牛,自然有他的道理。鲍熙昆的父亲曾为北洋政府的财务次长,混进过内阁,不幸下野后,隐居天津卫当了寓公。即便如此,鲍家仍富可敌国,手眼通天。当初和温少云在北京的大学堂做同学时,鲍熙昆追求一浙江商人的女儿,给人家肚子搞大,又一脚将人家踹了。这位江南小美女含羞跳进什刹海,糊里糊涂地结束了年轻的生命。小美女的父亲不依不饶,要跟鲍熙昆打官司偿命。末了,鲍熙昆的父亲用钱轻而易举地摆平这件棘手的案子。

虽是同学,温少云与鲍熙昆素无往来,他从心里厌弃鲍熙昆这样有钱有势却无德无才的纨绔子弟,当然不清楚为何鲍熙昆突然找上门来。

温少云问了,问得很明确,问鲍熙昆找他有何贵干。鲍熙昆说他在鲍府待腻了,拉上老同学出去玩玩。温少云知道他所说的玩玩是

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价