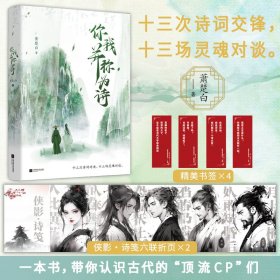

你我并称为诗--十三次诗词交锋,十三场灵魂对谈 “李杜”“元白”“苏黄”“二安” 随书附赠:侠影·诗笺六联亦撕页+趣味书签X4

正版全新

¥ 25.6 4.7折 ¥ 55 全新

库存11件

上海浦东

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者萧楚白

出版社江苏凤凰文艺出版社

ISBN9787559479877

出版时间2022-12

装帧其他

开本32开

纸张胶版纸

定价55元

货号3624298

上书时间2024-05-27

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 19小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

【书 名】 <限量特签>你我并称为诗--十三次诗词交锋,十三场灵魂对谈 “李杜”“元白”“苏黄”“二安” 随书附赠:侠影·诗笺六联亦撕页+趣味书签X4

【书 号】 9787559479877

【出 版 社】 江苏凤凰文艺出版社

【作 者】 萧楚白

【出版日期】 2023-11-01

【开 本】 32开

【定 价】 55.00元

【编辑推荐】

★一本讲解古代被并称文人的书,十个朝代,十三对文人,上百首诗词,数千年悲欢,带你认识古代的“顶流CP”们。

★知乎诗词大V萧楚白为你串联诗史,讲解诗词背后的故事。

★诗坛亦是江湖,第*人称写作带你领略诗词江湖的魅力,近距离欣赏诗的历史和人的故事。

★“李杜”“元白”“苏黄”“二安”,这些我们耳熟能详的称号,背后隐藏了怎样的故事?十三次诗词交锋,十三场灵魂对谈。

★从先秦到明清,十三个主要章节,十三对诗词CP,串联起了整个诗史。这里有你熟悉的诗坛大家,更不乏同时代的天骄登场。诗人们迎来送往,便是这本书的精彩之处。

【内容简介】

这是一本诗词类、非虚构的图书。

这本书从“诗”出发,以历朝历代被人并称的诗词大家为线索,将诗、词、曲的发展、衍变串联起来,为读者展现中国古代诗歌发展的历程。

“王孟”“李杜”“元白”“韩柳”“苏辛”,这些被并称的文人,或诗词流派相近,或人生交集很多,或命运走势很像……有些“组合”的成员甚至不在同一时代。本书将收录十几组被并称的文人,对比他们的人生轨迹,解读他们的文学作品,串联整个“诗史”,将诗歌世界里并列的双侠,一一介绍给读者。

【目录】

序:诗尽云霞沧浪中

预章:诗的基本常识

一、屈陶——两面人生

二、曹刘——天下英雄谁敌手

三、鲍庾——行路难

四、沈宋钱郎——星星之火

五、李杜——狂人笔记

六、白刘——亦敌亦友

七、小李杜——十年一觉扬州梦

八、欧梅——无关风月

九、苏黄——江湖夜雨十年灯

十、济南二安——江山留与后人愁

十一、元曲二张——兴亡千古繁华梦

十二、朱王袁赵——负尽狂名五十年

十三、再见苏黄——河山终古是天涯

后记

【文摘】

get_product_contenthtml

body{font-size:1.28em}

img {max-width:100%;}

预章:诗的基本常识

四声第*

公元 500 多年,有一天,梁武帝突然问身边的周舍 :“听说沈约搞了一个四声,你知道那是什么吗?”

周舍回答 :“天子圣哲。”

梁武帝哈哈大笑,说 :“天子万福难道就不是四声了吗?”

这俩人打的什么哑谜?

在南朝,有个文学天才叫沈约,他把文字分别编入四声,分别是平、上、去、入,大致就是把如今发第*声和第二声的字分入平声,把第三声分入上声,把第四声分入去、入两声。

“哲”和“福”在古代都是入声,天子圣哲、天子万福,两个词恰好都是平上去入四个声部俱在,也符合我们现在汉语拼音的一二三四声调。

在沈约这么干之前,写诗是一件很简单的事,任何人只要会押韵,就能写诗。古体诗比如诗经、乐府,格式就很随意,可以说是现代歌词的鼻祖。

而随着古人写的诗越来越多,他们就开始总结一些写诗的技巧,试图搞清楚如何才能把诗写得更好。

四声正是为此而来,在沈约的设定下,成了近体诗的基础。

我们可以把这理解为武术的套路,即在沈约之前,打架是没有规矩的,什么动作都可以。而沈约为打架定了规则,让街头斗殴变成了拳击比赛,而“四声”就是*基础的勾拳、摆腿

等标准动作。

平仄第二

由于平声字数量巨大,发音平缓,因此直接与剩下的上、去、入三部相对,后者被统称为仄声,这就是所谓的平仄,可以看成是格斗比赛中的拳击和腿击。

格律诗因为自带对仗属性,仄起平收,因此通常押平声韵,大家可以回忆下自己学过的唐朝以后的诗,押的韵通常都是平声。

粘替第三

在格律诗创作中,基于平仄有了两个有趣的规则,一个叫替——简单来说,每一句诗在偶数位置上的字,要切换平仄,举例 :

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

——〔唐〕李白《登鹳雀楼》

日和山、河和海、穷和里、上和层,就是各自句子里的第二、第四字,在每一句里,这两个位置都是平仄交替的,这就叫替。换成七言也是一样,比如“杨花落尽子规啼”,花、尽、

规三字依次是平、仄、平。

那么就有了一个问题,如果前一句是某平某仄平,后一句也用某平某仄平,句式一样,读起来就缺乏变化,十分单调。

因此每一联的上下句,也要保持偶数位的字平仄相对。以“白日依山尽,黄河入海流”举例,上联的第二字“日”是仄声,下联第二字“河”就是平声,以此让句式有起伏。“杨花落尽子规啼”的下一句是“闻道龙标过五溪”,大家可以自行对应一下,看看是否贴合?

第*联写完,问题又来了 :如果按照这个规则,第二联句式不就跟第*联一样了?那每一联的节奏不就也一样了?

解决方法大家当然也能想到,再变一次呗。于是,一首四句的绝句里,第二句和第三句格式一致,第*句和第四句格式一致。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

——〔唐〕李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

“杨花落尽子规啼”“随风直到夜郎西”,第二、四、六个字都是平、仄、平的,这样每一联的句式都跟上一联不同,整首诗有变化就很灵动了。

放到八句的律诗里也是一样,只要写格律诗,按照这个规则准没错。

这就像是格斗比赛,选手不可能一直只用一个动作,或者一套动作,而是要不断变化拳脚,让对方难以摸清自己的套路。

在格律诗上,隔一字一换,与上一个偶数字平仄交替,叫做替。一联之中上下两句的偶数字相对,就是对。每一联一变,与上一句的格式榫卯对应,就叫粘。

对仗第四

除此之外,诗还有对仗的要求。在绝句(即只有两联的诗)中通常可对仗可不对仗,即使对仗往往也只要选一联对仗。

但律诗(通常是四联),则要求中间的两联要对仗。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

——〔唐〕杜甫《蜀相》

所以七律向来是格律诗中比较难写的。

而在科举考试中,考试项目往往是排律,通常是六联或八联,也要求对仗。古人有长诗,会备注二十二韵,三十六韵,意思就是,要写二十二联或三十六联的长诗,整首诗全符合格

律的要求。大家可以用上面学过的规则,套一下下面这一首科举考试时的应试诗。

善鼓云和瑟,常闻帝子灵。

冯夷空自舞,楚客不堪听。

苦调凄金石,清音入杳冥。

苍梧来怨慕,白芷动芳馨。

流水传潇浦,悲风过洞庭。

曲终人不见,江上数峰青。

——〔唐〕钱起《省试湘灵鼓瑟》

对仗到底有什么用?其实就是丰富句子的韵律和美感。很多诗人写绝句的时候并不刻意追求对仗——不过他们认为,在附加限制条件的情况下,还能写出来有水平的诗更考验作者的

水平。也就是戴着镣铐跳舞,有一种别样的美。

写到这种地步,就像是武术比赛中的套路比赛,讲究的是力量和姿态的行云流水,刚柔并济。

但是也正是为此,在唐朝近体诗大肆流行之后,许多民歌的地位就相对下滑了,因为创作门槛完全不同了。

老百姓随口就能唱山歌,唱信天游,刘邦、项羽也能唱出《垓下歌》《大风歌》,但是要唱出一首七言律诗,几乎不可能。

也就是说,近体诗提升了诗的创作门槛和难度。

押韵第五

经常读诗会发现,古人的押韵,跟我们不太一样,比如花和斜、开和杯、水和已,这些字从我们的角度来看,就是不押韵的,但是在古代的发音中,它们是押韵的。可是古人的发音

也并非一成不变,他们怎么保证韵脚一直准确呢?

答案是 :出一本官方的韵书,把押韵的字归类到一起,比如《平水韵》,就是韵书的集大成之作。

现在所谓粤语就是古汉语的说法,是以偏概全之说。韵书甚至可能跟官话都对不上,遑论吴侬软语、岭南粤语。

也就是说,后世作诗,押韵依韵书,而非当时的口语,好处是不论音韵如何变化,诗人都可以从韵书中得到标准答案,坏处是,初学者会很痛苦,因为跟日常说话不一致,而科举考

试不允许邻韵通押(将邻近的韵部当作同一个韵部使用),万一考生记错了,卷子就白写了。

既然押韵更有韵律感,那古人为什么不让一首诗的每一句都押韵呢?

那样的诗也不是没有,古代有一种诗叫“柏梁体”,每一句都押韵。金庸先生在《倚天屠龙记》中创作了四十个回目,每个回目都用一句七言诗作题目,这些回目连起来就是一首柏梁

体的长诗,一韵到底。

在格律诗里,如果每一句都押韵,节奏感就会在每一句的句尾断开,平起平收,韵律感也荡然无存,一联诗的对仗也失去了意义。就像武术表演,一直重复一个动作,整体的视觉体

验就很“平”,属于为了表演而表演,失去了武术本身的意义。

所以哪怕是只以押韵为基础的古体诗,也不会句句押韵,毕竟大多数情况下,写诗的目的是表达,而不是炫技,押韵是为了让作品更具美感,而不是为了给创作者增加难度。

押韵,对仗,粘替,平仄,这就是写格律诗的基本法则,看起来似乎很难,其实写着写着,也就了然于胸了。就像武术的套路,表演的时候千变万化看得眼花缭乱,其实拆开来看,

也都是基础动作的组合。

填词第六

学填词的基础是分得清平仄和押韵,然后就是背词谱。也因为有词谱,所以只要根据词谱要求的平仄去填,就能完成创作了——需要注意的是,有些词牌的某些句子是要求对仗的,

或者有特殊要求,比如鹧鸪天,中间一联通常要对仗 :

醉拍春衫惜旧香。天将离恨恼疏狂。年年陌上生秋草,日日楼中到夕阳。

云渺渺,水茫茫。征人归路许多长。相思本是无凭语,莫向花笺费泪行。

——〔宋〕晏几道《鹧鸪天·醉拍春衫惜旧香》

有一些作者未必遵循这些规则,于是词牌名也衍生出了一些变体,就像太极拳演化出了陈氏太极、杨氏太极、王氏太极,很多词牌本身作为填词家的歌词模板,自然也会演变出不同的

格式。

审美第七

一首诗,好还是不好,谁有权力决定?

如果一首诗,一定要经过评论家的称颂才能被世人赞扬,就像一道菜,一定要美食家推荐后,才称得上好吃,那么它到底好不好,就难说了。专家和评论家要做的,应该是分析哪里

好哪里不好,而不是定义其好不好。

任何一首歌能在网络时代杀出重围,就一定有它的独到之处,许多专业人士眼中的“普通的诗”,能在群众中广为流传,说明它一定有让群众喜欢的特点。

诗词的好与不好,美与不美,其实不是我们关注的核心——把你喜欢的诗词摘出来,存起来,只要它能穿越时光的藩篱,流传下去,那就自然成了好的作品。

诗人第八

在古代,诗人这个身份并非社会身份,因此也不存在以诗人身份混饭吃的。卖诗的倒是有,但也只是在街头摆摊,按照客人的要求作诗,当然也会兼职搞一些代笔抄书之类的活计。

想要混到柳永这种大宋顶*填词作曲家的水准,可以说比考状元还要难些。

正经的文人,哪怕考不上功名,只要能得一个秀才监生,谋生的途径也有不少,书法好的抄经题字,文笔好的润笔为文,学问通的私塾教书。

因此,写诗只是文人众多社会性兼职的一部分,绝少有把写诗当主业的。

哪怕是如今的全职诗人,也难将写诗作为谋生的唯一手段,这一点不可不知。

【前言】

预章:诗的基本常识

四声第*

公元 500 多年,有一天,梁武帝突然问身边的周舍 :“听说沈约搞了一个四声,你知道那是什么吗?”

周舍回答 :“天子圣哲。”

梁武帝哈哈大笑,说 :“天子万福难道就不是四声了吗?”

这俩人打的什么哑谜?

在南朝,有个文学天才叫沈约,他把文字分别编入四声,分别是平、上、去、入,大致就是把如今发第*声和第二声的字分入平声,把第三声分入上声,把第四声分入去、入两声。

“哲”和“福”在古代都是入声,天子圣哲、天子万福,两个词恰好都是平上去入四个声部俱在,也符合我们现在汉语拼音的一二三四声调。

在沈约这么干之前,写诗是一件很简单的事,任何人只要会押韵,就能写诗。古体诗比如诗经、乐府,格式就很随意,可以说是现代歌词的鼻祖。

而随着古人写的诗越来越多,他们就开始总结一些写诗的技巧,试图搞清楚如何才能把诗写得更好。

四声正是为此而来,在沈约的设定下,成了近体诗的基础。

我们可以把这理解为武术的套路,即在沈约之前,打架是没有规矩的,什么动作都可以。而沈约为打架定了规则,让街头斗殴变成了拳击比赛,而“四声”就是*基础的勾拳、摆腿

等标准动作。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价