英汉语言文化对比研究:1995-2003

正版图书,假一赔三 没有笔记划线 一本15元 包邮全国各地

¥ 15 4.1折 ¥ 37 八五品

仅1件

河南焦作

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者王菊泉 编

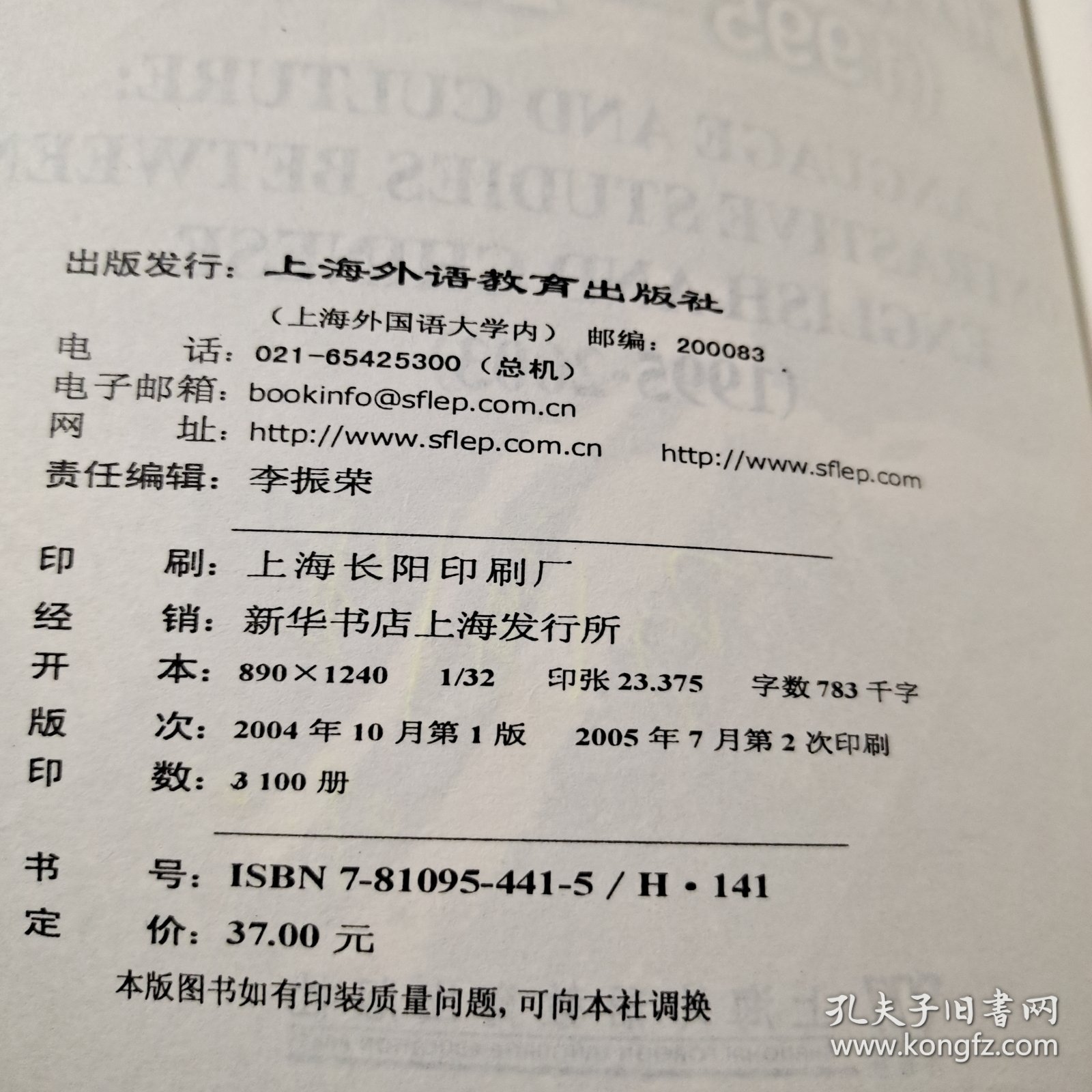

出版社上海外语教育出版社

出版时间2004-10

版次1

装帧平装

上书时间2024-05-05

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 9小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

图书标准信息

- 作者 王菊泉 编

- 出版社 上海外语教育出版社

- 出版时间 2004-10

- 版次 1

- ISBN 9787810954419

- 定价 37.00元

- 装帧 平装

- 开本 大32开

- 纸张 胶版纸

- 页数 683页

- 字数 783千字

- 【内容简介】

-

国内搞英汉对比研究的人似乎常常讨论三个问题:理论和应用,共性和个性,“两张皮”(指外语界和汉语界不相往来的现象)。关于理论和应用的问题,我总觉得强调应用的人多,重视理论的人少。这可能跟我们的哲学思想和学术传统有关。记得有一位学者曾经说过,中国的实用主义比美国杜威的实用主义还要实用主义。不知此话可有道理?至于共性和个性的问题,我觉得强调个性(即注重“异”)的人多,而强调共性(即注重“同”)的人少。我们总喜欢谈“中国特色”和“汉语特点”,不大谈“人类的共性”和“语言的普遍性”,这又是为什么呢?有关“两张皮”的现象,我感觉问题至今还存在。在学校里,中文系和外文系很少联合举行学术活动,往往是中文系的活动外文系不知道也不参加,外文系的活动则中文系不知道也不参加。至于跟研究其他民族语言的人的沟通就更少了。这种各自为政并关门搞研究的现象跟二十一世纪科学研究发展的趋向是很不合拍的。我想这种做法对英汉对比研究的发展极为不利。发展一个学科关键在于有人去做,所以培养人才是基础。我国目前中文系和外文系培养的人才很难适应英汉对比专业的需要。作英汉对比的研究,我认为英语要好,汉语要好,还要有语言学的知识和科学训练。长期以来不少学者建议大学应该设立语言学系,至今北京大学和清华大学等高等学府还没有语言学系(华中师大和湖南大学外语学院设立了语言学系),这种情况很难适应语言学的发展,当然也包括英汉对比的研究。我自己大学本科在外文系,研究生在中文系,深感哲学、心理学、社会学、逻辑学、生物学、数学等方面的基础知识不够,工作起来总是力不从心。我国大学里文科课程的设置远远落后于各个学科发展的需要,毕业后要补的课太多,这种现象应该引起教育部门的重视。能不能组织各科专家对课程设置进行科学论证?能不能对现在的教学水平进行客观的科学评估?不能只由个别人说了算。千万不能做误人子弟的事。

英汉对比研究要有真正的进步必须培养一批有能力的人。另外,我还有一个印象,文科研究中集体的项目比理工科的少,多半是单干,这必然影响科研的成果。现代科研的特点是多学科的综合研究。一个人很难完全适应。因此有必要设立一个项目,组织一个梯队,集体来完成。仅仅靠一个人关起门来作研究很难适应二十一世纪现代语言学的需要。

学术交流是十分必要的,很幸运的是搞英汉对比研究的人有一个自己的组织——中国英汉语比较研究会。这个学会每两年开一次学术研讨会。希望这类研讨会能继续下去。我认为研讨会不一定要有很多人参加,形式可以灵活些,有大型的,也可以有小型的(十多个人也行)。每次会要有一个主题,大家围绕主题进行认真的讨论。现在有一种现象,每次研讨会人很多,交的论文质量不高,类似“入场券”。会上一个人一个人地轮流念个几十分钟,真正的讨论不多。这种研讨会有点劳民伤财,在学术交流方面起的作用不大。讨论会上不要客气,要一针见血,直来直往,问题越多越好。这种会风值得提倡。中国人太讲究客气和面子,做学问最好不要来这一套。 - 【目录】

-

一、理论和方法

二、语音

三、词汇和语义

四、语法

五、句群和语篇

六、修辞和语用

七、文字

八、文化

九、对比与应用

主要论文篇目索引(1995-2003)

编后记

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价