全新正版 中医药性学——中医药性理论整理 李钟文,李顺祥 编 9787571026653 湖南科学技术出版社

本店所售图书,保证正版新书,有个别图片和实书封面不一样,以实书封面为准,最快当天,一般隔天发货。支持7天无理由退换货.开票联系客服

¥ 65.54 6.1折 ¥ 108 全新

库存79件

送至北京市朝阳区

运费快递 ¥8.50

作者李钟文,李顺祥 编

出版社湖南科学技术出版社

ISBN9787571026653

出版时间2024-02

装帧平装

开本16开

定价108元

货号1203236461

上书时间2025-01-17

评价1953好评率 99.69%

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

李钟文,湖南资兴人,中药学教授。1938年7月出生于医药世家,1953年随伯父习医,1956年加入当地诊所、医院,1960年保送湖南中医学院深造,毕业后留校任教,从事教学、科研、临床工作数十年,历任教研室主任、中药系主任、研究所所长、科研处处长等职。在中药教材建设方面,主编与参编中药学教材8部,其中担任主编5部、副主编2部;参加《全国中草药汇编》《中华本草》《中华大典·医药卫生典·药学分典》《中药药性论》等国家级典籍编写,还主编了《实用中药师手册》,以及参编其他书籍17部。先后对多种民间药物进行实验研究,其中“黄花倒水莲的开发研究”获得湖南省科学技术进步奖三等奖,在国内国际学术期刊和学术会议上发表学术论文百余篇。

李顺祥,湖南衡山人,理学博士,中医学博士后,湖南中医药大学二级教授,博士生导师,湖南省中医药研究院研究员,国家公派留美高级研究学者,国家中医药管理局“药用植物学”重点学科带头人,湖南省新世纪“121人才工程”第一层次人选,湖南省医学学科领军人才,湖南省中药活性物质筛选工程技术研究中心主任,湖南省中美老年性退行性疾病治疗药物国际联合研究中心主任。世界中医药学会联合会传统医药合作分会副理事长,中华中医药学会中药化学分会副主任委员,中国民族医药学会侗医药分会副会长,湖南省药学会副理事长。主要从事中药物质基础与作用机理、中药新药和保健食品研究。发表论文300余篇,主编参编专著9部,获中国发明专利授权16项,美国发明专利1项,新药证书7个,保健食品2个,湖南省科学技术进步奖6项,湖南省中医药科技奖10项。

目录

第一篇 概论

第一章 药性理论的基本概念

第一节 药性、药性理论的基本概念

第二节 药性理论研究的主要内容及其整理

第三节 全面整理药性理论,建立中医(药)药性学科

第二章 药性理论历史沿革

第一节 先秦两汉时期药性理论的创立和发展

第二节 两晋至唐代的药性理论发展概况

第三节 两宋金元时期的药性理论发展概况

第四节 明清时期的药性理论发展概况

第五节 近现代对药性理论的整理研究

第三章 药性理论的体系

第一节 气是药性的根本

第二节 阴阳是药性的最高纲领

第三节 气味是阴阳的两目

第四节 阳气类药性略论

第五节 阴味药性略论

第六节 药性理论体系的建构

第四章 药性理论的特点

第一节 东方哲学是药性理论的根源

第二节 中华传统文化是药性理论的依托

第三节 中医基本理论是药性理论的依据

第四节 中医I临床实践是药性理论总结和发展的基础

第五章 影响药性的因素

第一节 自然因素

第二节 人为凶素

第三节 其他客观因素

第六章 药性理论的整理方法概述

第一节 药物的理化特性

第二节 药物的生物特性

第三节 药物存在方式的特性

第四节 东方哲学与社会科学

第二篇 各论

第七章 元气药性

第一节 元气药性的概念

第二节 元气药性的历史沿革

第三节 元气药性的作用

第四节 元气药性的临床意义

第八章 阴阳药性

第一节 阴阳药性的概念

第二节 阴阳药性的历史沿革

第三节 药性理论纲领

第四节 阴阳药性的内容

第五节 阴阳药性的临床意义

第九章 四气药性

第一节 四气药性的概念

第二节 四气药性的历史沿革

第三节 四气药性的理论依据

第四节 四气的作用

第五节 四气药性的临床意义

第六节 气性的几点探讨

第十章 五昧药性

第一节 五昧药性的概念

第二节 五味药性的历史沿革

第三节 五味药性的理论依据

第四节 五味药性的理论内容与作用

第五节 五味药性的临床意义

第十一章 升降浮沉

第一节 升降浮沉的概念

第二节 升降浮沉的历史沿革

第三节 升降浮沉的理论依据

第四节 升降沉浮的作用

第五节 升降浮沉的临床意义

第六节 关于“升降出入”的讨论

第十二章 归经学说

第一节 归经学说的概念

第二节 归经学说的历史沿革

第三节 归经学说的理论依据

第四节 归经药物的分类和特性

第五节 归经理论的临床意义

第六节 引经药类

第七节 引子药类

第十三章 润燥药性

第一节 润燥药性的概念

第二节 润燥药性的历史沿革

第三节 润燥药性的理论依据

第四节 润燥的作用

第五节 润燥药性的临床意义

附:李钟文有关润燥药性的几点讨论

第十四章 补泻药性

第一节 补泻药性的概念

第二节 补泻药性的历史沿革

第三节 补泻药性的理论依据

第四节 补泻的作用

第五节 补泻药性的临床意义

附:五脏苦欲补泻

第十五章 良毒药性

第一节 良毒药性的概念

第二节 良毒药性的历史沿革

第三节 良毒药性的理论依据

第四节 毒性的识别

第五节 良毒药性的内容

第六节 良毒药性的临床意义

第十六章 综合药性

第一节 综合药性的概念

第二节 综合药性的历史沿革

第三节 经典综合药性

第四节 后世综合药性举例

第五节 结束语

第三篇 专论

第十七章 法象药性

第一节 法象药性的概念

第二节 法象药性的发展简史

第三节 法象药性的基本理念

第四节 法象药性的得失

结语

内容摘要

本书主要对历代药性理论进行了新的整理和总结,总论部分对药性理论及其相关的概念进行了分析和解读,介绍了药性理论的发展沿革,有特色地创建了中药的药性理论体系,以及概括了药性理论的特点,总结了历代整理药性理论的方法,通过上述几个方面的内容,既系统整理了药性理论,也能帮助后人建立对药性理论框架和内容特点的基本认知。各论部分是对具体药性理论内容的概念、沿革、确立依据、药性作用、临床意义等几个方面的总结和阐释,包括元气、阴阳、四气、五味、升降浮沉、归经、润燥、补泻、良毒、法象、综合药性等。

- 配送说明

全新正版 多本 第一本10元 后续每本10元 开票 满百开 +5个税点不同意不要下单

为你推荐

毛泽东选集 第二卷

八五品上海

¥30.00

贾谊集校注

八五品嘉兴

¥55.00

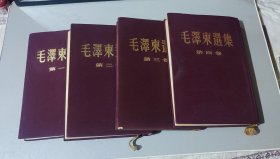

毛泽东选集1-4卷(32开白皮红字横排本)

八五品保定

¥390.00

毛泽东选集 1-4卷

八五品大理

¥1999.00

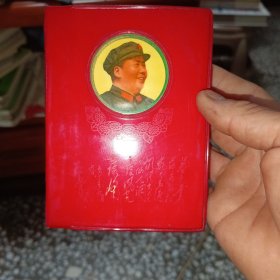

毛主席诗词

八五品重庆

¥220.00

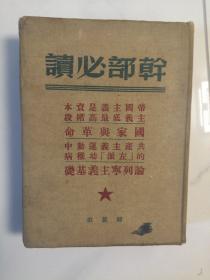

干部必读

九五品呼和浩特

¥200.00

山东中医验方集锦

八品潍坊

¥350.00

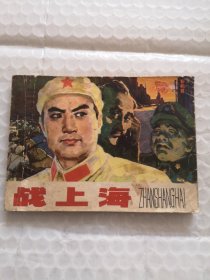

老版连环画,战上海

八品长春

¥535.00

毛泽东选集1—4卷竖版

九品北京

¥432.10

毛泽东选集 第二卷 竖版繁体

八五品上海

¥100.00

毛主席接见济南地区军队干部纪念册

九品南京

¥280.00

飞狐外传上下有一册掉页不缺页

八品承德

¥80.00

蒙古女人 宝哈的泪 太空探典 遗址 怪柳 花泪 时光 迷离 戈壁滩上的三只弱命 悲喜婚姻 红马岭 燃烧的水 女儿命 蒙文 蒙古文

九五品鄂尔多斯

¥950.00

万万没想到:《西游记》可以这样读

八品黄石

¥36.00

毛主席语录索引

八五品北京

¥220.00

精品连环画:《无限忠于毛主席革命路线的好干部门合》(题辞完好)

八品昆明

¥480.00

金庸作品集 全36册(1994年一版一印)保正版、锁线装、内页干净

九五品北京

¥4698.00

林题最高指示

七品深圳

¥398.00

《新旧约圣经全书》,闽南语,厦门方言版,1947年精装

八品徐州

¥60000.00

毛泽东选集(合订一卷本)彩色主席像 军内版 32开横排本软精装带外盒 1967年北京1印 1228.1号

八品太原

¥380.00

— 没有更多了 —

微信扫码逛孔网

无需下载

包装不用心,书角折了。

包装仔细!物流快!书籍📚质量很好!