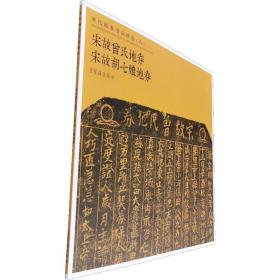

宋代地券书法精选(八)宋故曾氏地券宋故胡七娘地券

正版现货,品相完整,套书只发一本,多版面书籍只对书名

¥ 20.62 5.2折 ¥ 40 九品

仅1件

北京海淀

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者荣宝斋出版社 编

出版社荣宝斋出版社

出版时间2020-08

版次1

装帧平装

上书时间2024-06-23

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 23小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

图书标准信息

- 作者 荣宝斋出版社 编

- 出版社 荣宝斋出版社

- 出版时间 2020-08

- 版次 1

- ISBN 9787500322719

- 定价 40.00元

- 装帧 平装

- 开本 12开

- 纸张 胶版纸

- 页数 33页

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

-

《宋故曾氏地券》:

《宋故曾氏地券》有题头,题头两端有装饰,正文有界栏,界栏的从右向左数第四条线有更正,这些形式的细节表现出作者的经意,这种“经意”,还表现在结字、用笔方面。

首先结字表现形式的经意。通过字形分析,此买地券书写者于字体涉猎颇多。有斜画宽结者,如第四行的“筮”,第六行的“买”,第七行的“雀”“西”,第八行的“界”“年”,第九行的“益儿”,第十行的“避”“券”等字结体宽绰,但横画自左下向右上倾斜;有平画宽结者,如首行的“年”“岁”,第三行的“寺”,第四行的“吉”,第五行的“贯”,第六行的“问”“开”,第七行的“白”,第八行的“荫”,第九行的“鬼”“有”等字;有斜画紧结者,如首行的“元”,第二行的“桂”,第八行的“为”“宅”,第九行的“墓”,第十一行的“定度”“岁”等字。

除此之外,第二行的“有”“县”,第六行的“地”,第七行的“狩”,第十一行的“鹿”等字表现为明显的颜体特征;第六行的“向”字,结字精当,体态安详,特别是横折钩提按丰富、圆润融通,有虞褚意趣;第七行的第二、三个“止”,第八和第九行的“永”字,颇含隶意。

其次是笔画形态的经意,以方为主,方圆兼施。以起笔和转折为例:

如第六行的“山”字,三个竖画横切成方形奠定了该字的方笔主基调,而笔画虽然粗重,但形态外轮廓却成曲线,与一笔圆起略作上弧横画相结合,有重若山安之势,可视为体方而势圆的代表;而第十行的“固”字则以圆为主,起讫不见方形,线条圆劲遒润,外框呈外圆内方之势,内部口字的内外形则成相反之势,是体圆而势方的代表;其他的字则多为以方为主,方圆互用的态势。

该地券的转折以搭接法为主,如第二行的“乡”,第四行的“月”“殁”,第五行的“九”,第六行的“问”,第八行的“界”,第九行的“富”,第十二行的“急”等字皆为搭接法,呈方势。也有提按法,如首行的“己”,第二行的“曾”,第四行的“用”,第七行的“东”,第九行的“神”等字,转折处有斜切线,亦呈方势。而第二行的“县”,第四行的“宜”,第六行的“坤”,第九行的“贵”等则为明显的环转法,呈圆势;而其他的转折则多是方圆互用的。

《宋故胡七娘地券》:

《宋故胡七娘地券》无疑是“通乎古”的,看到这篇作品,我首先想到的是《广武将军碑》,以刀代笔,不加雕饰,以轻松自如的徒手线驾驭大小相间的字形,或长或短,或欹或正,放任而不放肆,风格自然稚拙。和《广武将军碑》不同的是,结构不再是以横势为主的结体为主,上下纵长的结字占了很大分量。从结字形态看,长、方、扁,大、小,正、斜,变化更加丰富。但从意趣看,在古朴上是逊于《广武将军碑》。

像《广武将军碑》《宋故胡七娘地券》这一类碑帖的临摹,是不易的。对于临摹有主张“形似”和“神似”者,有主张“抓形”和“抓神”者,这两种表述看似相近,其实大不同。前者是为了“似”,是从帖到临摹结果的复制;后者在“抓”,是关注“形”和“神”具有普遍意义的一般特征,这就需要临摹者不能做简单的搬运,要归纳、要总结、要提炼。复制性临摹对《广武将军碑》《宋故胡七娘地券》这一类碑帖是没有什么意义的,只能采取“抓形”“抓神”的方法,关注其“形”和“神”具有普遍意义的一般特征,然后再加以应用。

《宋故胡七娘地券》的笔画起讫,有十分明显的剥蚀感,剥蚀感十分难于表现,清代民国的碑学书家们都做了有益的探索,到吴昌硕和黄宾虹的大篆可以说达到了表现的历史好状态,吴昌硕好用浓墨、黄宾虹好用宿墨,但他二人都注意运用水墨在宣纸上的生发变化。对于水墨与宣纸的生发变化,忽视者颇多,其实前人也多有阐述,如元代陈绎曾《翰林要诀》就强调“字生于墨,墨生于水,水者,字之血也。”康有为《广艺舟双楫》说:“书若人然,须备筋骨血肉,血浓骨老,筋藏肉莹,加之姿态奇逸,可谓美矣。”对于水墨与宣纸的生发变化,有人说讲得非常好的是黄宾虹,在书法中运用得非常好的是林散之,观其理论和作品,是有道理的。黄宾虹总结出了“平网留重变”五种笔法说,此五说“变”字非常难,解说也颇多,总结起来大致可以归纳为以提按、速度、角度的变化所造成的浓淡枯湿,表现石刻线条那种深深浅浅的质感,再辅之以水墨的渗化,从而表达石刻线条的剥蚀感。

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价