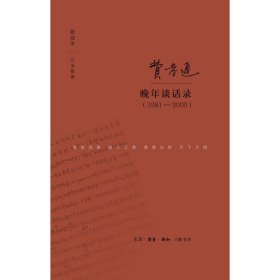

费孝通晚年谈话录(1981—2000)

¥ 33 3.8折 ¥ 88 九五品

仅1件

作者费孝通 著

出版社生活·读书·新知三联书店

出版时间2019-05

版次1

装帧平装

货号40

上书时间2024-05-14

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 费孝通 著

- 出版社 生活·读书·新知三联书店

- 出版时间 2019-05

- 版次 1

- ISBN 9787108064165

- 定价 88.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 790页

- 字数 683千字

- 【内容简介】

-

书稿谈话者为费孝通(1910—2005),著名社会学家、人类学家书、、,中国和的奠基人之一

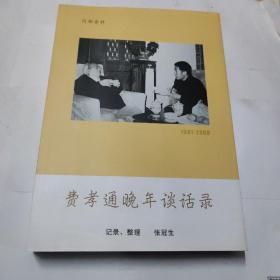

书稿记录、整理者张冠生,为费孝通先生晚年的文字助手,在费身边工作数十年之久,跟随晚年的费孝通做全国性的考察、调查,有时几乎天天随侍左右,帮助晚年的费孝通整理了大量的文字资料。

全书稿分为两大部分。第一部分的时间段为1993—2000年,为张冠生跟随费孝通时,亲笔记下了费老当时的一言一行;第二部分的时间段为1981—1999年,为费老生前陆续交张保存的一些谈话录资料,不是张在现场记录整理出来的文字,但亦为费的“晚年谈话”,具有史料价值。

晚年的费孝通在经历了人生大劫后,得以功成名就,迎来了他生命中的又一个黄金时代。他政治上居高位,学术上亦树起不可撼动的地位。对于一位耄耋老人来说,拥有这样的身份与地位,完全可以颐养天年,尽享富贵荣华。可事实并非如此,“书童”张冠生用他那支忠实的笔呈现了这位奔走于百姓之中、忧国忧民的老年“苦行憎”形象。

全书真实地记录了费于近二十年时间内,不知疲倦地奔走于大江南北、老少边穷之地,他的足迹遍布除西藏与台湾外的全国各地。可这一切不是流于表面的官员视察,而是真真切切的调查,并希翼从中找问题、想办法,为老百姓找出路。费的思想总是超前的,当年的调研中,他提出了许多建设性的意见与想法,如西部大开发、经济特区的建设,有的数十年后,终被采纳或被政府进行实施;还有,费还自创了很多形象的经济发展的概念词,如“三来一补”“串糖葫芦”“两田分离”等,这些足可说明费是中国社会演进的“推手”。

张冠生在费去世后,花了多年精力,将费留存于他的谈话资料和自己当年随其左右时的记录细细整理出来,虽然每日所记事无巨细,看似琐碎,可静心读来,常有震撼之感。如费在批评弟子一事,依现在来看,弟子只不过去云南游玩几日而已,不至于要在众人面前怒斥他;可细读书中多处谈话记录,常见费在嗟叹没有培养出一个能传衣钵的弟子,因此焦虑不已,并常为此自责自己能力不够,可见他是对学术传承的担忧,是对一代学子不能安心于做学问的痛心。还有,书中多处记录了费老常常自叹学问浅薄,不及前人。这实在令人震撼!世人看费基本都是仰止,可书中费真诚的自省之语,。不能不令人敬佩。

之前市场曾出有《歌德谈话录》《胡适之晚年谈话录》《余英时访谈录》等大家谈话著作,都已成为经典,相信《费孝通晚年谈话录》不逊于前述著作。

-

- 【作者简介】

-

费孝通(1910.11.2—2005.4.24),祖籍江苏吴江。社会学家、人类学家,中国社会学和人类学奠基人之一,注重实地调查、实地研究,著有《江村经济》《乡土中国》《生育制度》《行行重行行》《从实求知录》等。1980年获国际应用人类学会马林诺斯基奖,1981年获英国皇家人类学会赫胥黎纪念奖,1982年入选伦敦大学经济政治学院院士,1988年获联合国大英百科全书奖,1993年获日本亚洲文化大奖。

张冠生,1954年生,祖籍江苏赣榆,现居北京。曾长期为费孝通先生做助手。曾长期任职于民盟中央,现为民盟中央巡视员。出版有《费孝通传》、《世纪老人的话 费孝通卷》(口述)、《田野里的大师:费孝通社会调查纪实》、《为文化找出路:费孝通传》、《晴耕雨读》等著述。

- 【目录】

-

代序 文化要靠传的 费孝通 1

1993 年 1

/这两年主要跑中部地区。

/“富而后教”的问题,属于全球化时代的文化和心理秩序问题。

/怎么做人是个大问题。小孩子们在这方面受的教育不够。

/好好把国内市场发展起来,一旦国际上有动荡,我们就有比较大的回旋

余地,就有比较强的应变能力。

/东部地区向中西部扩散,是中部地区发展加工业的机会。

/教育改革的问题恐怕要提出来了。我们不能不问了。

/孔子还得出来。要讲基本道德。发展经济,还是要讲文化。

/看看教育现在是什么样子?再这样下去不行了,就要吃大亏了。

/像我这样,八十多岁了,整年在全国各地跑,累得要命。有时也想,这

是干什么呀?在家里边,读读书,写写字,养养老,不是挺好的吗?

/现在全国的经济发展出现了一个问题,就是地区的发展不平衡。

/地区间的协调发展是保持社会稳定的重要条件之一。

/叶落归根,是中国人的特点。现在的外资,大部分都是侨资。

/编织副业分散在千家万户,我称它是“没有围墙的工厂”。农民增加了

收入,也充分利用了农村的剩余劳动力。

/借助协作区促进中部地区经济发展,跨省的协调会把被行政区划分开的

经济联系接通,是个新事物。

/黄河北边有个中原经济协作区,黄河南边有淮海经济协作区。两个区连

片发展,中部经济走廊就起来了。

/全球性的经济系统已经出来了,全球性的伦理体系还没有出来。人与

人、民族与民族、国家与国家怎么相处还是个问题。

/从中国历史看,两千五百年前的春秋战国时代,就有人热烈地讨论人与

人怎么相处才好。讨论很热闹,到了百家争鸣的程度。

/中国人要对二十一世纪的世界秩序发表看法。

/我可以从我的优势讲这个问题,从人类学里边打出去。

/学术研究就是要结合实际,从实际出发,解决实际问题。不然它有什么

用?至少,对我来说是这样的。

/要形成风气才行。形成风气需要一定的社会条件。要有几十年的稳定和发

展。让有志于研究这个问题的人有一定的物质条件,他才有心情去研究。

/搞调查,最好能在一个地方住的时间长一点。每天就在农民的生活里,

听的看的,都是真情况。那才是调查嘛。

/经济发展的基础条件是综合的。讲经济的时候,把文化讲进去,这就高了。

1994 年 39

/我们国家人口数量的峰值大概会到十五亿人。这十五亿人怎么个摆法?我

正在想。

/关于乡镇企业、小城镇的讨论,也有很大的争论。我差一点就又快打成

右派了。

/中国农村的工业化,谁也想不到能这么快就起来。全世界没有人能预料

到,中国也没有人能预料到。

/中国农民把中国改造成了今天的样子,变得人家不敢小看我们了。

/乡镇企业的发展过程中,也带出来许多问题,比如城市化问题,城乡一

体化问题。问题是现实中出来的,老办法肯定不行的。

/发展乡镇企业,首先要讲市场。我们不是为了好看,是为了给农民添

实惠。

/中部地区是我国的传统农业地区,在农业和工业之间,有一个很大的空

间,就是家庭副业。

/眼睛盯住两头,一头是特产,一头是市场。把两头连起来,让农民增加

收入,不难做到。

/有的地方搞麦子和枣子的间种,就这么简单一个路子,一下子增加了几

亿呀!农民增加收入了。

/首都不能再发展工业了。现在有的不属于首都应该有的功能,也需要

逐步疏散出去。

/重访温州,我们要出一篇大文章!

/老百姓增加了收入,就有了办事情的力量。温州现在好多事情都是老百

姓集资干成的。机场、公路、学校,都修起来了。现在又修铁路。

/温州是个改革试验地。不是国家划出一块地方,专门投入政策,搞试

验,而是农民自发地搞起来,在不花国家钱的情况下走出一条路子。

/还是要坚持“离土不离乡”,使中国广大农民有较大回旋余地,进退有

路,而不至于遇到国际经济困难时无路可走,揭竿而起。

1995年 63

1996年 131

............

附录(1981-1999) 613

后记 张冠生 771

鸣谢 774

跋 与中国最大多数的人相联系 王韧 775

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价