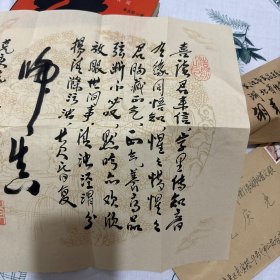

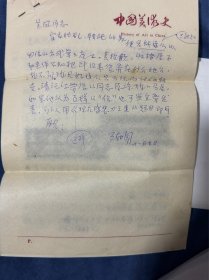

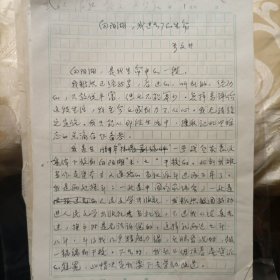

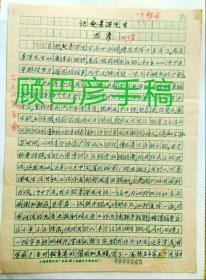

著名作家 徐迟 手稿 “天鹅之歌 祭赵丹” 和“看了一个程派戏后的笔记” 发表于1980年《长江戏剧》第二期试刊号

¥ 9999.69 八五品

仅1件

湖北武汉

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者徐迟

年代改革开放 (1977-1989)

页数7页

上书时间2024-03-18

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 暂无

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

-

徐迟(1914年10月15日-1996年12月13日),原名商寿,浙江吴兴(今湖州)南浔镇人 诗人、散文家和评论家。1983年加入中国共产党。20世纪30年代开始写诗。抗战爆发后,曾与戴望舒、叶君健合编《中国作家》(英文版),协助郭沫若编辑《中原》(月刊)。新中国成立后,曾任《人民中国》编辑、《诗刊》副主编、《外国文学研究》主编。抗美援朝战争中,他奔赴前方采访,写出了许多战地通讯和特写。新时期,曾任中国作协理事、湖北省文联副主席。

徐迟在报告文学领域作出了突出贡献。代表作有《哥德巴赫猜想》《地质之光》《祁连山下》《生命之树常绿》等。其中,《哥德巴赫猜想》与《地质之光》获中国优秀报告文学奖。2002年创立“徐迟报告文学奖”,作为中国报告文学学会的学会奖,专门用于关注和奖励中国报告文学创作中的优秀作家作品。著有诗集《二十岁人》、文艺评论集《诗与生活》以及《徐迟散文选集》等

- 商品描述

- ①1980年5、6月间,我由省汉剧团借调到省文联的剧协筹划《长江戏剧》复刊。当时省文联在紫阳路一栋50年代曾为省文化局,后为省戏工室的办公楼内。办公楼有前后两栋均为双层,前为会议室,图书室,后为各协会办公室。两楼之间各有走廊,紧挨走廊便是不足10平方米的“鸽子笼”,为工作人员宿舍,当时徐迟夫妇与其小女就分住在相隔的两间房里,走廊便是烧饭的炒菜的场所。那时徐迟的《哥德巴赫猜想》等报告文学先后问世,声誉鹊起,我们筹划年内办两期试刊号欲借名家之声望而扩大刊物影响,便由时任剧协秘书长的白金亮向徐迟约稿,徐迟慨然应允,不久送来两稿;一为1963年的旧作《看了一个程派戏后的笔记》(后发1980年《长江戏剧》第二期试刊号),另一篇就是这《天鹅之歌——祭赵丹》。如果说前者是一篇美学随笔,那么后一篇就是抒怀杂感了。他是有感于赵丹发表于1980年10月8日《人民日报》5版头条题为《管得太具体,文艺没希望》一文而写的。赵文发表后在文艺界引起巨大反响,文艺巨擘巴金、冰心、曹禺、夏衍、阳输笙、陈荒煤、白扬、张瑞芳等都表示支持。巴金在三天内写了两篇文章赞许赵丹:“他讲得多么坦率,多么简单明了,这正是我们认识的赵丹,只有他会讲这样的话……”“赵丹说出了我们一些人心里的话,想说说不出来的话,可能他讲得晚了些,但他依然是第一个讲话的人。我提议讲真话,倒是他在病榻上树立了一个榜样。”曹禺则说:“那是他在病床上的呐喊、呼吁、争论、劝说、诉苦,甚至是祈求!他对文艺发展前途的热烈盼望,点燃起每个人心中的火焰……。读了赵丹的短文后,联想起诸葛亮的《后出师表》……”作为有良知的文人,徐迟也深有同感,赞许赵文是“美丽而哀伤的天鹅之歌,悱恻而愤慨的天鹅之歌。”恰好一个戏剧刊物向他约稿,他便应约及时写下此文。但当时反对文艺自由化的风头正健,赵文理所当然引起某些人的反感,甚至反对,于是徐文的发表也理所当然的受到阻碍。但从我个人来说是很赞赏这篇文章的,赞赏徐迟的正直和勇气,就在本应退稿的时刻,我既舍不得也于心不忍,便以不以为意的口吻谈谈的语气告诉他,此文一时发不出,只好暂存起来。徐迟倒很坦然,表示同意,于是此稿便这样留下来了。

相关推荐

— 没有更多了 —

![艺术世界[创刊号]1979年第1期](https://www0.kfzimg.com/20100930/1536868/3191pHV4rS_s.jpg)

以下为对购买帮助不大的评价