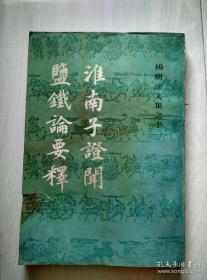

每次出版杨老著作,社科院都要给审,有时还删得杨老生气。他确曾就此向毛泽东写过信——解放初湖南大学评十位教授,杨树达排第一,这没谁嚼舌根,但杨树达自己反倒不满:“平心论之,余评最高级,决不为少;而与杨荣国、谭丕谟同级,则认为一种侮辱也。”——杨树达先生花的精力最多,校释最精审的两部书——淮南子证闻 盐铁论要释 ——杨树达著: 上海古籍出版社1985年版

对于两汉诸子,杨整理《淮南子》和《盐铁论》。1924年初,始治《淮南子》。到1936年已写成《淮南子证闻》初稿。抗战时期又结合教学对书稿进行多次修改,1942年续成。解放后又对它进行反复订补。杨先生少好《盐铁论》,1911年留日归国后便开始校释是书,在长沙期间已初具基础。1920年北游旧都,至1924年写成《盐铁论校注》。以后又反复订补,直到1956年才最后成书,并改名为《盐铁论要释》。

¥ 128 八品

库存5件

作者杨树达著

出版社上海古籍出版社

年代不详

装帧平装

上书时间2020-03-11

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 商品描述

-

《淮南子证闻盐铁论要释》是2006年上海古籍出版社出版的图书,作者是杨树达。

内容简介

治《淮南子》者,自汉代许慎、高诱以外,以清代王念孙、俞樾成就最卓者。民国前期,吴承仕、邵瑞彭、杨树达等人在北京创思辨社,以切磋音韵校勘之学。三人皆治《淮南子》,而杨树达《淮南子证闻》承诸人之后,后出转精,并得印行传世。杨树达此书,以训诂为基础,以声韵之学化训诂之胶滞,继而绳之文法与修辞以求真义。《盐铁论要释》从文字音韵方面,对《盐铁论》进行精审的解释和疏证,订正了历代注家注解《盐铁论》的谬误,阐明了《盐铁论》原文的本义。

杨树达,男,汉族,1885年6月1日出生于湖南长沙一个教师家庭,逝世于1956年2月14日,是一名近代语言文字学家。字遇夫,号积微,晚更号耐林翁。15岁遵父命从湘潭人叶德辉受业,攻读《说文解字》、《四库提要》。16岁转入官办求实书院续读经史、算学、英文。1905年赴日本留学。回国后受聘于湖南省立第一师范学校、北京高等师范学校、清华大学国学研究院。中华人民共和国成立后,被聘为中国科学院哲学社会科学学部委员,湖南省文史研究馆馆长。

毕生从事汉语语法和文字学研究和教学。长于金石、甲骨和古文字训诂、音韵及汉语语法、修辞等。30年代发现形声字声类有假借现象,并收集到声联义的例证数百条。

人物经历编辑

杨树达先生著作

杨树达先生著作

自幼受到良好的家庭教育。1898年入长沙时务学堂,1900年入长沙求实书院,学习数学、地理、英语等新知识,并比较扎实地掌握了中国古文基础,受到梁启超、谭嗣同“革政救亡”思想的影响。1905年东渡日本留学,就读于京都第三高等学校,研究外国语言学。1911年回国,在湖南省教育司任职,历任湖南图书馆编译兼楚怡工业学校英语教员。1913年起,任湖南省立第四师范、第一师范、第一女子师范国文法教员。1919年发起健学会。1920年参加驱逐军阀张敬尧的斗争。1920年起,任教育部国语统一筹备会辞典编辑兼北京法政专门学校教授、北京高等师范学校(今北京师范大学)国文系教授、教育部主编审员、清华大学国文系和历史系教授。他执教多年,讲授的课程有英文、国文法、文字学、修辞学、金文、甲骨文、《史记》、《汉书》等,享有盛名。

1937年任湖南大学中文系主任、文学院院长,在教学中把教学、研究、著作三者紧密联系,每教一门课都有自编讲义,讲述多年研究所得,最后形成著作,内容十分精要。

1945年,参与发起组织九三学社,积极参加爱国民主运动,反对国民党当局的独裁和内战政策。1947年被国民政府聘为中央研究院院士。他关心国事时局,支持亲属参加革命工作,教育学生爱国救国。1949年北平解放后,与吴玉章等组织中国文字改革协会,任理事会副主席。1953年后,任湖南师范学院教授、湖南省文史研究馆馆长。他受到党和政府的尊重,1954年11月毛泽东到长沙视察工作时,还特邀会见,听取他对工作的意见。1955年当选为中国科学院哲学社会科学部委员,还是苏联科学院通讯院士。他的渊博学识和语言文字学造诣得到科学界、教育界公认,是中国科学院语言研究所学术委员,第二届全国政协委员。

杨树达与张家祓结婚照

杨树达与张家祓结婚照

他是中国著名的汉语言文字学家,毕生从事汉语语法和文字学研究与教学。尤长于金石、甲骨和古文字训话、音韵及汉语语法、修辞等,有很好的古文修养和精深的学术造诣。1942年获国民政府教育部二等学术奖。1947年获教育部古文字学研究二等奖。著有《汉书补注补正》、《词诠》、《马氏文通刊误》、《中国修辞学》、《积微居小学金石论丛》、《积微居金文论》等20余种著作;发表了《形声字声中有义略证》、《说中国语文之分化》等上百篇论文。《汉语文言修辞学》是一部有民族性、科学性、创造性的文言修辞学名著。不少旧著在新中国得以修改出版。

1956年2月14日逝世,终年71岁。毛泽东致唁电,周恩来送了花圈。 [1]

清光绪十一年四月十九日(公元1885年6月1日)生于湖南省长沙县一个教师家庭。自幼受到良好的家庭教育。

杨树达先生著作

杨树达先生著作

1898年,进入长沙时务学堂学习。

1900年,转入长沙求实书院学习。

1905年,留学日本,先入东京弘文学院大冢分校,后转入京都第三高等学校,进修外国语言学,肄业。

1911年,回到中国,就职于湖南省教育司,兼任湖南省图书馆编译,楚怡工业学校教员。

1913年,任湖南省立第四师范学校、第一师范学校、第一女子师范学校国文法教师。

1919年,发起健学会。

1920年,参加“驱张运动”,与毛泽东有所接触。后至北京,任教育部国语统一筹备会辞典编辑,先后兼任北京政法专门学校教授,北京高等师范学校(北京师范大学的前身)国文系教授,教育部主编审员等职。

1925年,任清华学校大学部国文系教授,后为清华大学中文系、历史系教授,讲授中国文字学概要、国学要籍、修辞学等课程。

1928年到1930年,任教于国立武汉大学文学院

1937年,因抗日战争爆发,回到长沙,任湖南大学中文系主任、文学院院长。

1941年,受聘为教育部部聘教授。

1945年,参与组织发起九三学社。

杨树达先生著作

杨树达先生著作

1948年,受聘为中央研究院院士。

1949年,与吴玉章、马叙伦等组织中国文字改革协会,任理事会副主席。

1952年,因中国高校院系调整,转入湖南师范学院任教授,后兼任湖南省文史研究馆馆长。

1955年,当选为中国科学院哲学社会科学学部委员,苏联科学院通讯院士。

1956年2月14日逝世,终年71岁。毛泽东致唁电,周恩来送了花圈,湖南省党政领导全体参加追悼会,护送灵柩至岳麓山安葬。

主要成就编辑

历史文献学

杨树达

杨树达

杨树达先生熟读古籍,精于校雠,终生从事历史文献的研究整理工作,丹黄所施,不但遍及四部典籍,而且涵盖彝铭石刻与殷周卜辞。概而言之,大致可以包括如下几个方面:第一是史部志乘。杨树达先生治史,有很好的家学渊源。他父亲精熟史籍,像《资治通鉴》这样的大部头书都能够背诵。杨先生七八岁时,就跟着父亲学习《通鉴》与《史通》等史学名著,从此便与乙部典籍结下了不解之缘。后来,他又师从王先谦、梁启超、叶德辉、苏舆等史学名家,受到了更为系统的史学训练。对于编年体的《春秋》和三传、国别体的《国语》和《战国策》,他都反复地校读过,并写有专著。在杂史、别史方面,曾辑有《说苑》、《新序》二书疏证;又校理了《逸周书》,并写有读书札记。不过,他研治的重点还是纪传体的前后两汉书,尤其是对班固的《汉书》下的工夫最多,他积三四十年精力专此一书,最后写成巨著《汉书窥管》,为历来班书的研究作了全面的总结。关于这点,留待下节详述。

第二是先秦及两汉诸子。杨先生整理的先秦诸子有《荀子》、《老子》、《庄子》、《商君书》和《吕氏春秋》,有的作校释,有的辑古义,花了不少心血。此外,据郭沫若《管子集校·校毕书后》说,《管子集校》的二校校样一部分曾请杨先生校阅,他也“有所揭发,其说已为录入”。对于两汉诸子,杨先生主要整理了《淮南子》和《盐铁论》。1924年初,因受朋友吴承仕、邵瑞彭的影响,始治《淮南子》。后来陆续研治,到1936年已写成《淮南子证闻》初稿。抗战时期又结合教学对书稿进行多次修改,1942年续成。解放后又对它进行反复订补。杨先生少好《盐铁论》,1911年留日归国后便开始校释是书,在长沙期间已初具基础。1920年北游旧都,至1924年写成《盐铁论校注》。以后又反复订补,直到1956年才最后成书,并改名为《盐铁论要释》。对于此两书,先生花的精力最多,校释也十分精审。王充的《论衡》,他也校注了一部分。其时是1918年,因为兵荒马乱,只好半途而废。解放以后,杨先生精神焕发,干劲倍增,决心以著述报国。他立下宏愿,要将周秦诸子全面地、系统地重新整理一遍,可惜只奋斗到1956年初,病魔便夺走了他的生命,这个志愿没有完全实现,使人深感痛惜。

第三是儒家经典与文法字书。儒家经典是杨先生幼年时就开始揣摩的古籍,自然读得精熟。经杨先生整理的经书有《周易》、《论语》和《尚书》等。《周易》重在辑古义。《论语》先辑古义,后扩充为《疏证》,直到1955年才正式出版。此书研治时间很长,疏证十分精密。《尚书》的校读成果则以札记和论文的形式出现。此外,先生对《尔雅》、《孟子》亦有研究。小学旧为经学的入门之基,它和文法修辞都是杨先生的特长。特别是对许慎《说文解字》的研究整理,前后长达数十年,从多角度、多层面梳理是书,其成就之大,可与余杭章氏比肩。他早年校读《马氏文通》,便从十个方面对原书进行刊误,虽重在纠正文法,然马氏误读古书之处,亦匡正不少。此外,杨先生还写了《释名新略例》、《古书疑义举例续补》等论著,也是他校读古文献的心得体会。

第四是乡邦文献。杨树达先生所整理的集部典籍主要集中在湖南地方文献。这个工作始于1947年。当时的湖南文献委员会拟修省志,聘请杨先生主修艺文志。他接受任务后,便于1947—1948年一口气撰写了湘贤著述提要数十篇,后来相继发表在《湖南文献汇编》第一辑和第二辑上。其中第一辑刊录《桓令君(三国魏长沙临湘桓阶)集》、《刘令君(三国蜀零陵蒸阳刘巴)集》、《谷俭集》、《葵园先生(清长沙王先谦)著作述所闻》等提要八篇。第二辑收录王船山、邹汉勋、郭庆藩、王闿运、王先慎、皮锡瑞等人著述提要52篇(参见《积微翁回忆录》1949年6月16日)。此外,杨先生早年还撰有《湘人诗集提要》一书,后来先生自以为评诗非其所长,不必存留此稿,因而毁去,实在可惜(参见《积微翁回忆录》1948年9月9日)。各地的方言俗语也是重要的乡邦文献,但某些方言土语往往可以口说而无法笔之于书,因而亟须加以整理。有鉴于此,杨先生便于1931年作《长沙方言考》一书,疏释长沙方言125则。1935年又有《长沙方言续考》一书,收录长沙方言119则。这两部书的写作对于甄录方言词语、稽考古代文献都有重要的价值。

第五是彝铭石刻与甲骨卜辞。杨树达先生“平生喜为经史诸子校勘之学,私独好高邮王氏所著书,叹为绝业”,并且采用高邮“王氏校书之法治彝铭”(参见《积微居金文说自序》),可见他整理吉金铭文,同样属于校雠学的范畴。其代表作是《积微居金文说》,此书考释了314件青铜器的铭文,为史学研究提供了大量有用的材料,为初学金文者提供了一部很有价值的工具书。他整理的石刻有碑、砖等,考释论文散见于其所著小学、金石诸书。杨树达先生研治卜辞起步较晚,而写作的论文最多,出版的专著有《积微居甲文说》、《卜辞琐记》、《耐林庼甲文说》和《卜辞求义》四种。这些书的内容有识字者,有说义者,有通读者,有说形者,有考史者,有读书札记与心得体会,可以说,它们都是考释与应用相结合的著作。在博考故书雅记与甲骨金石刻辞互相参验来阐明史实方面,杨先生为我们树立了很好的榜样。

杨树达先生继承了乾嘉考据学派的传统,从小就喜欢校释古籍。当他还只有17岁时,便纂辑了第一部专著——《周易古义》。从此以后,整理古文献的工作便一直没有中断,直到逝世的前几天,他还在校释桓宽的《盐铁论》。他一生在古文献的园地上辛勤耕耘,取得了丰硕的成果,其考订著作主要有《汉书补注补正》、《汉书窥管》、《汉代婚丧礼俗考》、《淮南子证闻》、《盐铁论要释》、《积微居读书记》、《周易古义》、《老子古义》、《论语古义》、《论语疏证》等,不下数百万字。杨先生校理古文献的心得,还散见于他的其他著作。比如《积微居小学述林》卷六“故书古史杂考之属”40篇、卷七“序跋书札杂文之属”39篇,《积微居小学金石论丛》(增订本)卷五“经史考证序跋之属”59篇、卷六“考史金石之属”12篇,合计150篇,其中绝大多数是古文献爬梳考订之作,特别是对《诗经》、《尚书》、《尔雅》等的校读心得为多。此外,他还编有《汉地理志今释》,对汉103郡国和1500多个县道国邑都有古今地名对照,极便人们研究汉史。又用剪贴的办法,依声类和古韵对《经籍纂诂》进行改编,今存21巨册。这些书稿虽未付梓,但他花的精力是相当大的。杨先生勤于考订校释历史文献,著述等身。他在整理古文献时,往往独具慧眼,能运用近代科学的研究方法,广涉故书雅记,甄审古今学者的著述,或博观约取,择善而从;或钩稽纰漏,纠正谬误;或在周密考释的基础上独生新解,多发前人之所未发。他为我国历史文献的整理做出了卓越的贡献。 [2]

汉语语法

他著有《古书疑义举例续补》(两卷,家刻本,1924年)、《中国语法纲要》(商务印书馆,1928年)、《高等国文法》(商务印书馆,1930年)、《词诠》(商务印书馆,1928年)、《马氏文通刊误》(商务印书馆,1931年)及《中国修辞学》(世界书局,1933年,增订后更名为《汉文言修辞学》科学出版社,1954年)等。其中《中国语法纲要》是仿英语语法而写的一本白话文语法书,目的是为教学的需要而分析白话文的语法结构。

《高等国文法》是作者积多年教学与研究的经验于30年代写成的一部博采众家之长的古汉语语法著作。该书是他的代表作之一。其中订正了《马氏文通》的一些错误,树立了以划分词类为中心的语法体系,揭示了文言语法的一些规律。《词诠》是《高等国文法》的姊妹篇,是其另一部代表作。该书仿《经传释词》的体例,解释了472个虚词,是当时同类著作中收词最多的一部。克服了清代人讲虚词只知其然而不知其所以然的弊病,结合文法来讲解,从而使文言虚词的研究从清代的训诂学提高到科学的文法研究的高度。该书集《马氏文通》以来虚词研究之大成,多有精辟见解,颇具学术价值。在文字学等方面,他著有《积微居文录》(商务印书馆,1931年)、《古声韵讨论集》(好望书局,1934年)、《古书句读释例》(商务印书馆,1934年)、《积微居小学金石论丛》(商务印书馆,1937年)、《积微居金文说》(科学出版社,1952年)、《积微居小学述林》(科学出版社,1954年)、《积微居甲文说·卜辞琐记》(科学出版社,1954年)、《耐林庼甲骨文说·卜辞求义》(群联书店,1954年)等。

文字学研究

他研究文字学是起源于对章炳麟的“形声字声不含义”观点表示极大的怀疑。认为“形声声类有假借,同义字往往同源。”其研究方法是“循声类以探语源,因语源而得条贯。”在方法上受到了欧洲语源学的影响,因而研究独具特色且成果超过了前人。他的文字学研究中富有创意的基本论点是:形声字中声旁往往有意义;造字之初已有彼此通假的现象;意义相同的字,其构造往往相同或相类;象形、指事、会意和形声四书的字往往有后起的加旁字;象形、指事和会意三书往往有后起的形声字。晚年从事甲骨文和金文的研究,取得了很大的成就。

人物评价编辑

杨树达在湖南名人中算是异数了。他的文字训诂、金石考据,是从高邮二王、金坛段玉裁脱胎来的,平实、细密、无征不信。师承上,王、段又追随休宁戴东原,因此以风格论,杨树达实疏于湘而近于皖。

章太炎尝云:“湖南前辈于小学多麤觕,遇夫(树达字)独精审,智殆过其师矣。”

人物轶事编辑

晚年之不适

杨树达先生按理来说,晚年日子应该蛮好过的,其在语言学之地位,历经多年风吹雨打已坚如磐石,尤与毛泽东有故,故谊非泛泛。“1920年驱张一役,余与毛公同事,故有违教一语也。”解放后,毛泽东每回湖南,都要找他聊聊天,因此他每有不遂心,也会向毛泽东写信。

但杨老晚年过得似乎并不开心。杨老与郭老早年也有交集,二人在学术上颇惺惺相惜。1940年,郭老曾给杨老致信:“就整个言之,我兄于文字方法体会既深,涉历复博,故所论列均证据确凿,左右逢源,不蔓不枝,恰如其分,至佩至佩。”至佩云云,不妨看作信函辞令(跟外交辞令有一比),但两人能通信,信里能高赞,定然也有几分真心作底。有人说,在1949年以前,论学术底子,杨老还要深厚郭老几分,但1949年后,郭老当了社会科学院院长,情况就变了。此后杨老每次著作,首先都要交社科院去审,1953年8月郭沫若还曾给杨老致函:“今世著书立说,当对读者负责。出版发行尤当对读者负责。此乃国家事业,故不能轻率从事。往复磋商,应是好事,望勿为此怅惘。”每次出版杨老著作,社科院都要给审,有时还删得杨老生气。他确曾就此向毛泽东写过信,毛泽东也曾回复过,“前感于《金文说》妄评事,愤不能忍,故上书主席言之。今日得毛公复云,已将余缄交院,请其注意。”但社科院注意了吗?可能注意过,却未必真当回事。

相关推荐

-

语法修辞讲话(名家著作,直排本,老社初版)

七品成都

¥ 30.00

-

老年历画《顶技》摄影杨永明 河南美术出版社 版社

八五品郑州

¥ 30.00

-

老成都漫画系列 杨仕成 编绘 著作 旅游

全新德州

¥ 33.88

-

老成都漫画系列 杨仕成 编绘 著作 旅游

全新德州

¥ 33.88

-

《蚀》茅盾经典著作 1980年人文社出版

八品濮阳市

¥ 15.00

-

正版现货 /我的母亲杨沫 -老鬼著作 9787547701072

全新北京

¥ 48.80

-

老演员杨幼宸藏书《诸葛亮著作选释》H

八品西安

¥ 20.00

-

毛主席的五篇哲学著作 作者 : 出版社 : 社

八品菏泽

¥ 5.00

-

会展策划师 吴杨 著作 中国劳动出版社

八五品深圳

¥ 2.63

-

文学赏心录(精) 9787550711792 杨义 海天出版 社

全新北京

¥ 15.90

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价