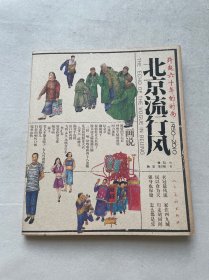

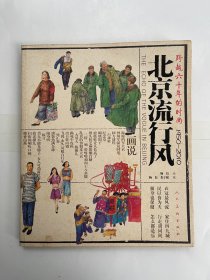

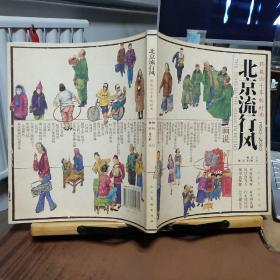

北京流行风:跨越六十年的时尚(1950-2010)

¥ 8 九品

仅1件

河南周口

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者杨信、朱宁虹 著

出版社人民美术出版社

出版时间2010-10

版次1

装帧平装

货号3-2-2-4

上书时间2024-05-27

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

图书标准信息

- 作者 杨信、朱宁虹 著

- 出版社 人民美术出版社

- 出版时间 2010-10

- 版次 1

- ISBN 9787102052724

- 定价 98.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 143页

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

- “北京流行风”是好是坏,咱先不说,但合不合时宜就要自个儿把握了。这里多数人其实也是不过脑子地瞎跟着,少不了盲目地学、费劲赶时髦儿的,还不惜做一些“老黄瓜刷绿漆”的事儿。找乐的人可多了去啦,咱不评论。也许这就是“跟风儿”——时尚的说法就是趋众现象吧。

- 【作者简介】

- 杨信,20世纪60年代出生于北京。北京市美术家协会会员.北京市东城区美术家协会副主席、北京市东城区第十届、十一届政协委员、中国书画家联谊会宣传部部长.北京杨信民俗艺术工作室艺术总监、民俗风情画家。美术系油画专业毕业。现任职北京青年报社,美术编辑。二十余年新闻人生涯,三十余年画家视线,以岁月感悟民风,以镜头记录传统。四十余年人生沉浮,关注北京文化,京城民情、民俗、民风,积累、沉淀于心,致力于老北京传统民间文化的挖掘整理,独辟蹊径的“彩色铅笔风情画”画作内容丰富,幽默、夸张、厚重,厚积薄发,淋漓酣畅,诠释了京味文化的内涵和真谛。已出版《捧读胡同》《京城老行当》《大前门外》《怀旧图景一一什刹海》《九门深处》《八达岭》等系列图书,手绘地图等十多部作品集,并在国内外举办多次个人画展。近年在北京奥运会和上海世博会等重大盛会上,其京味风情绘画已成为具有代表性意义的京味文化符号,应邀参与国内外文化交流与展示,淋漓尽致地展现“京味文化”的精髓。2010年5月《流动的北京胡同》作品在上海世博会北京周上展览。

- 【目录】

-

衣冠最风流

神州军绿最时髦(流行于20世纪60年代末)

温暖的军大衣(流行于20世纪60-80年代)

男孩的时尚一一“回力”球鞋(流行于20世纪50-70年代)

最风光的白球鞋(流行于20世纪70年代)

“白边懒汉鞋”(流行于20世纪70年代)

戴口罩也成时尚(流行于20世纪70年代)

背个马桶包也时尚(流行于20世纪60年代末)

自己钩的三角围巾才时尚(流行于20世纪70年代)

羊剪绒、青根貂、水旱獭皮帽(流行于20世纪70年代)

“三接头”皮鞋(流行于20世纪70年代)

彩色纱巾(流行于20世纪70年代)

海魂衫(流行于20世纪70年代)

鸡腿裤(流行于20世纪70年代)

制服上的假领子(流行于20世纪70年代末)

“广老帽”与发廊(流行于20世纪80年代末)

袖口带商标的洋西服(流行于20世纪80年代)

“扫街”的喇叭口裤(流行于20世纪80年代末)

贴着商标的蛤蟆镜(流行于20世纪80年代)

高仓健、“板儿寸”与寻找男子汉(流行于20世纪70年代末)

“派力斯”中山装(流行于20世纪80年代)

“踢死牛”皮鞋(流行于20世纪80年代)

盘头热(流行于20世纪80年代)

蝙蝠衫(流行于20世纪80年代)

牛仔裤啊牛仔裤(流行于20世纪80年代至今)

弄个“鸡窝”头最时髦(流行于20世纪80年代末)

人人一条健美裤(流行于20世纪80年代末)

男发烫出大“花儿”来(流行于20世纪80年代末)

街上流行马海毛(流行于20世纪80年代末)

乱真的仿貂皮大衣(流行于20世纪80年代末)

猎装的兴起(流行于20世纪80年代末)

街上流行穿风衣(流行于20世纪80年代)

满街锃亮漆皮鞋(流行于20世纪80年代末)

皮衣、飞行服和毛皮领子(流行于20世纪80年代)

紧跟港台校服风(流行于20世纪80年代末)

描眉画眼的美容热(流行于20世纪80年代)

松糕鞋让人长高了(流行于20世纪90年代末)

唐装热满全球(流行于20世纪90年代至21世纪)

男人不能光膀子,女人可劲儿露肚脐(流行于20世纪90年代末)

民以食为天

腌咸菜、渍酸菜(流行于20世纪70年代)

葡萄糖瓶子盛西红柿酱(流行于20世纪70年代)

糖精、色精、香精兑成“三精”水(流行于20世纪80年代)

馒头抹芝麻酱蘸白糖(流行于20世纪80年代)

排着大队买白薯(流行于20世纪70年代)

加糖精的爆米花儿(流行于20世纪80年代)

麻辣小龙虾(流行于2000年至今)

鸭脖子(流行于2000年至今)

“土家掉渣饼”(流行于2005-2006年)

糖炒栗子(流行于20世纪五六十年代至今)

五花八门的气功(流行于20世纪80年代)

台球桌子撂街头了(流行于20世纪80-90年代)

跟着《少林寺》剃光头(流行于20世纪80年代)

体操热(流行于20世纪80年代)

呼啦圈儿热(流行于1991-2005年)

健美运动和健美操(流行于20世纪80年代后期)

撞拐(流行于20世纪60-70年代)

家住四九城

纪念章(流行于20世纪60年代)

革命婚礼(流行于20世纪60年代末)

供个芒果成时尚(流行于1968年秋)

粮票儿换鸡蛋(流行于20世纪70-80年代)

钩个窗帘儿、桌布也时尚(流行于20世纪70年代)

肥皂盒儿改成收音机——超外差(流行于20世纪70年代)

汽油桶变成太阳能(流行于1978年至20世纪90年代)

酒杯做台灯,胶片儿做灯罩(流行于1975年)

易拉罐做的电视天线(流行于20世纪70年代末)

“掏裆”骑自行车(流行于20世纪60-70年代)

劳保手套织了线衣(流行于20世纪70-80年代)

国产手表热(流行于20世纪70年代)

“三转一响”带“咔嚓”和“四十八条腿”(流行于20世纪80年代)

捷克式酒柜(流行于1975-1985年)

刷墙围子(流行于20世纪70年代末)

“抠”我的寻呼机(流行于20世纪80-90年代)

摩托车(流行于20世纪80年代)

安电话热(流行于20世纪90年代)

“大哥大”(流行于20世纪90年代)

练摊儿(流行于20世纪80-90年代)

体育彩票热(流行于20世纪80年代至今)

全民炒股(流行于1992-2006年)

网站、网吧和网络文学热(流行于20世纪90年代末)

京城流行十字绣(流行于1996-2005年)

行走胡同间

“飞鸽”、“永久”自行车(流行于20世纪50-70年代)

走街串巷的婚事厨子(流行于20世纪70-80年代)

玩家逛信托(流行于20世纪90年代)

纸钱包(流行于20世纪70年代末80年代初)

烟摊儿(流行于20世纪70年代末)

自行车有了加快轴(流行于20世纪70-80年代)

背着画夹子满街逛(流行于20世纪80年代)

友谊商店购物最时尚(流行于20世纪70-90年代)

“红胳膊箍”(流行于1967-2008年)

“摩的”(流行于1990-2005年)

随身听Walkman(流行于20世纪80年代)

倒彩电(流行于20世纪80年代)

折叠花伞正时髦(流行于20世纪80年代)

美人挂历挂街上(流行于20世纪80年代)

进口旧服装和旧货市场(流行于20世纪80年代)

从“126P”开始的私家车(流行于20世纪80年代)

学车热带动驾校兴起(流行于1995年)

电瓶车、电动自行车(流行于2005年至今)

怎么都是乐

链子枪(流行于20世纪60-70年代)

小人儿书摊(流行于20世纪50-70年代)

冰棍棍儿(流行于20世纪60年代)

收藏热(流行于20世纪90年代至21世纪)

养鸽子(流行于20世纪70年代至今)

路灯底下的牌桌儿(流行于20世纪70-80年代)

“玻璃丝”编了金鱼、茶杯套(流行于20世纪70年代)

草珠子、糖纸串门帘(流行于20世纪70年代)

攒糖纸(流行于20世纪70年代)

拔“老根儿”(流行于20世纪50-70年代)

君子兰热(流行于20世纪80年代)

背着吉他唱情歌(流行于20世纪80年代)

交际舞(流行于20世纪70-80年代)

滑冰热(流行于20世纪70-80年代)

“板儿砖”里的“靡靡之音”(流行于20世纪70-80年代)

“串带子”(流行于20世纪80-90年代)

玩魔方(流行于20世纪80年代)

武松和孙悟空的天下(流行于20世纪80年代)

看“春晚”(起始于20世纪80年代)

涌进国门的电视剧(流行于20世纪80年代)

琼瑶热(流行于1981-1998年)

霹雳舞(流行于20世纪80年代)

攒邮票(流行于1987-2002年)

街上流行婚纱照(流行于20世纪70年代末至今)

牡丹鹦鹉(流行于20世纪90年代)

养宠物(流行于2000年至今)

逛潘家园旧货市场(流行于20世纪90年代至今)

古典家具热(流行于20世纪80年代至今)

立交桥下的大秧歌(流行于1998-2002年)

普洱茶热(流行于2006-2008年)

民俗热(流行于2000年至今)

后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价