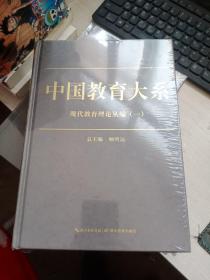

广义修辞学

¥ 2 八品

库存2件

北京丰台

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者谭学纯 著

出版社安徽教育出版社

出版时间2008-06

版次1

装帧平装

货号R39b

上书时间2024-05-26

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 7小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 最后一页破损

图书标准信息

- 作者 谭学纯 著

- 出版社 安徽教育出版社

- 出版时间 2008-06

- 版次 1

- ISBN 9787533627997

- 定价 45.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 442页

- 字数 580千字

- 【内容简介】

- 本书从酝酿到写作,笔者们一直关注国内外同类研究的前沿状况,重视学术资源的积累。同时,笔者们也不讳言在许多问题上有自己的不同看法。本书的理论定位和框架设计经历了话语研究、接受修辞学研究、从话语层面向文化哲学层面延伸研究三个阶段。内容包括:狭义修辞学内外:广义修辞学的理论生长点、修辞功能三层面、修辞活动的两个主体:表达者和接受者、话语权和表达策略、修辞幻象、修辞原型、解释权和接受策略、修辞接受的特征、文学修辞接受:从话语到文本、预设:表达和接受的认知前提、隐喻和隐喻义:从表达到接受、双向互动:微观和宏观等。

- 【作者简介】

- 谭学纯(1953-),安徽芜湖人。福建师范大学文学院教授、博士生导师、语言学及应用语言学博士点学科带头人、副院长。研究方向:文学语言学、修辞学、文艺美学等。著有《人与人的对话》、《修辞:审美与文化》、《文学和语言:广义修辞学的学术空间》,合著《接受修辞学

- 【目录】

-

初版自序

第一编 总论

第一章 狭义修辞学内外:广义修辞学的理论生长点

一、散点透视:域外修辞学研究

二、中国修辞学:多学科共享的理论资源

第二章 修辞功能三层面

一、修辞作为话语建构方式:修辞技巧

二、修辞作为文本建构方式:修辞诗学

三、修辞参与人的精神建构:修辞哲学

第三章 修辞活动的两个主体:表达者和接受者

一、“修辞活动”:定义和角色分工

二、修辞角色的混杂、分化和转换

三、角色“在场”和“缺席”的修辞意义

第二编 表达论

第四章 话语权和表达策略

一、谁在言说·向谁言说·如何言说

二、话语权再分配和表达策略

三、表达策略和修辞话语的价值重建

第五章 修辞幻象

一、修辞幻象:语言制造的幻觉

二、修辞幻象的生成

三、修辞幻象的延伸

第六章 修辞原型

一、修辞原型:审美化的集体无意识

二、修辞原型个案分析之一:“大”

三、修辞原型个案分析之二:“家”

四、修辞原型个案分析之三:“颜/色”

五、修辞原型个案分析之四:“三/五”

六、修辞原型个案分析之五:“鹰/蛇”

第三编 接受论

第七章 解释权和接受策略

一、解释的隐形权威和解释的自由

二、解释的自由和接受策略

三、解梦:话语模式及其解释权

第八章 修辞接受的特征

一、修辞接受的开放性

二、修辞接受的选择性

三、修辞接受的个体性

四、修辞接受的社会性

第九章 文学修辞接受:从话语到文本

一、文学修辞接受的语言起点和文本落点

二、文本修辞设计和批评指向

三、学科对话和文学话语读解空间的拓展

第四编 互动论

第十章 预设:表达和接受的认知前提

一、双向交流:角色预设·经验预设·价值预设

二、多重预设:正题和反题

三、预设和一个修辞诗学问题

第十一章 隐喻和隐喻义:从表达到接受

一、相似性:主观互联的合法化

二、隐喻化和非隐喻化:语义生成和修辞认知

三、隐喻化和非隐喻化:双向互动的文本建构

第十二章 双向互动:微观和宏观

一、微观分析:修辞话语的双向建构

二、宏观视野:修辞策略的双向调控

余论:基于修辞学学科交叉性质的观察与思考

主要参考文献

初版后记

修订版后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价