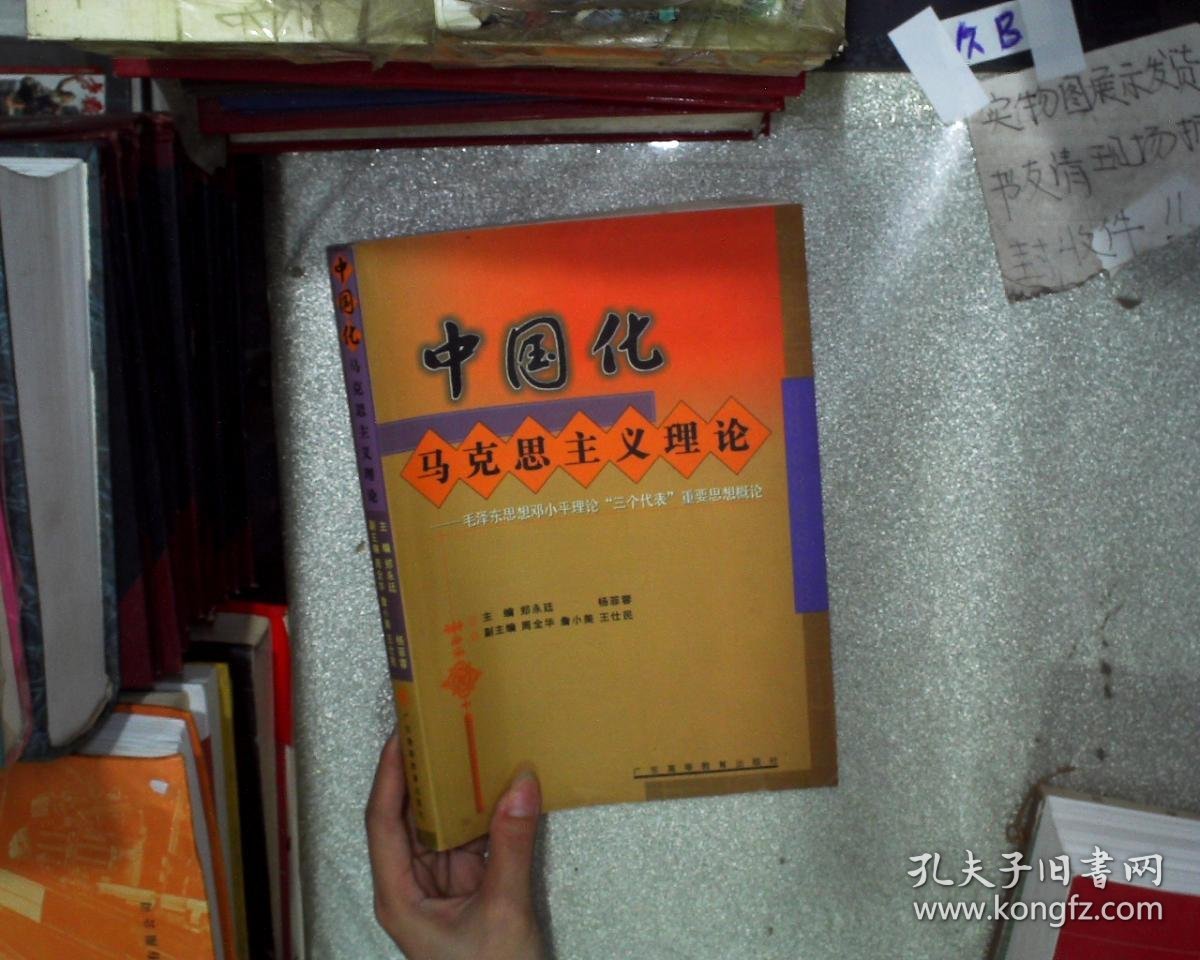

中国化马克思主义理论:毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想概论

¥ 146 八五品

库存2件

广东东莞

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者郑永延、杨菲蓉 编

出版社广东高等教育出版社

出版时间2005-06

装帧平装

货号00C-06-18

上书时间2024-01-19

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

图书标准信息

- 作者 郑永延、杨菲蓉 编

- 出版社 广东高等教育出版社

- 出版时间 2005-06

- 版次 1

- ISBN 9787536131613

- 定价 30.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 369页

- 字数 395千字

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

- 《中国化马克思主义理论——毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》,正是出于以上思考的研究成果。目前,研究中国化马克思主义与马克思主义中国化的成果不断增多,有的侧重以时间为线索的纵向发展研究,有的侧重以学科为范式的横向综合研究,还有的侧重以实践为基础的创造过程研究等。这些研究成果都为《中国化马克思主义理论——毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想概论》提供了有益的借鉴。《中国化马克思主义理论——毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想概论》作为从整体上研究中国化马克思主义理论的成果,旨在探索其理论的系统性与发展性,对中国革命和建设的指导性与价值性,对中国社会和人类社会规律揭示的科学性与深刻性,以便我们更好地学习、理解与运用。《中国化马克思主义理论——毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想概论》适合于从事马克思主义中国化理论与实践课程教学的教师学习、参考,适合作为各级党政领导干部的理论学习材料,也适于从事不同专业的理论工作者与实际工作者阅读。

- 【目录】

-

绪言

第一节中国化马克思主义理论的基本内涵

一、中国化马克思主义概念的提出及含义

二、中国化马克思主义是马克思主义中国化的理论成果

第二节学习研究中国化马克思主义理论的必要性

一、坚持党的指导思想的需要

二、坚持社会主义意识形态主导地位的需要

三、强化民族精神支柱的需要

第三节学习研究中国化马克思主义理论的重大意义

一、有利于全面学习深刻理解马克思主义

二、有利于认识和把握社会发展的客观规律

三、有利于丰富和发展中国化马克思主义

第一章中国化马克思主义理论的形成与发展

第一节中国化马克思主义理论形成发展的背景和条件

一、中国化马克思主义理论形成发展的时代背景

二、中国化马克思主义理论形成发展的社会历史条件

三、中国化马克思主义理论形成发展的实践基础

第二节中国化马克思主义理论的思想文化渊源

一、毛泽东思想的理论渊源

二、邓小平理论的理论渊源

三、“三个代表”重要思想的理论渊源

第三节中国化马克思主义理论发展的历史进程

一、毛泽东思想发展的历史过程

二、邓小平理论发展的历史过程

三、“三个代表”重要思想发展的历史过程

第二章中国化马克思主义理论的体系与特征

第一节中国化马克思主义理论体系

一、毛泽东思想的科学体系

二、邓小平理论的科学体系

三、“三个代表”重要思想的科学体系

四、中国化马克思主义理论是一个完整的科学体系

第二节中国化马克思主义理论品质

一、中国化马克思主义理论具有一脉相承的理论品质

二、中国化马克思主义理论具有与时俱进的理论品质

第三节中国化马克思主义理论特征

一、科学性与价值性的统

二、革命性和创新性的统

三、领袖个人贡献、全党集体智慧和群众实践经验的结晶

第三章中国化马克思主义理论的地位与价值

第一节中国化马克思主义理论的历史地位

一、中国化马克思主义理论是马克思主义在中国发展的新阶段

二、中国化马克思主义理论是中国革命和建设的行动指南

三、中国化马克思主义是中华民族的精神支柱

第二节中国化马克思主义理论的理论价值

一、中国化马克思主义对马克思主义哲学的理论贡献

二、中国化马克思主义对社会主义政治经济学的理论贡献

三、中国化马克思主义对科学社会主义的理论贡献

四、中国化马克思主义对党建学说的理论贡献

五、中国化马克思主义对军队建设学说的理论贡献

六、中国化马克思主义对外交思想的理论贡献

第三节中国化马克思主义理论的实践价值

一、中国化马克思主义对中国的实践价值

二、中国化马克思主义对世界的实践价值

第四章中国化马克思主义哲学思想

第一节党的思想路线

一、党的思想路线确立的理论基础

二、毛泽东确立实事求是的思想路线

三、邓小平、江泽民对党的思想路线的发展

第二节实践论思想在中国的运用与发展

一、毛泽东的实践论思想

二、邓小平对实践论思想的运用与发展

三、江泽民对实践论思想的运用与发展

第三节唯物史观与人民主体思想的丰富v

一、毛泽东的唯物史观和人民主体思想

二、邓小平对唯物史观和人民主体思想的发展

三、江泽民对唯物史观和人民主体思想的丰富

第四节中国革命与建设的辩证法

一、中国革命的辩证法

二、社会主义发展过程中的辩证法

三、社会主义改革中的辩证法

四、推动社会全面进步的重大关系的辩证法

五、社会主义现代化建设中总揽全局的重大关系的辩证法

六、科学发展观的辩证思想

第五章中国化马克思主义经济思想

第一节毛泽东经济思想

一、毛泽东新民主主义经济理论

二、毛泽东社会主义经济思想探索

第二节中国特色社会主义经济理论

一、经济体制改革与经济发展理论

二、中国特色社会主义建设的发展战略

三、社会主义初级阶段的所有制结构与分配制度

第三节社会主义市场经济理论

一、社会主义市场经济理论的提出

二、社会主义市场经济体制的形成与发展

第四节全面建设小康社会的经济发展战略

一、全面建设小康社会的奋斗目标

二、推进经济结构调整走新型工业化道路

三、实施科教兴国、人才强国和可持续发展

第六章中圜化马克思主义政治思想

第一节毛泽东新民主主义革命理论

一、近代中国的社会性质、主要矛盾和革命性质

二、新民主主义革命的总路线

三、新民主主义基本纲领

四、创立统一战线

第二节社会主义初级阶段理论

一、邓小平社会主义初级阶段理论

二、社会主义初级阶段的基本路线

第三节社会主义本质理论

一、解放和发展生产力

二、实现共同富裕

第四节社会主义政治文明建设

一、推进政治体制改革

二、发展社会主义民主政治

三、建设社会主义法治国家

第五节“一国两制”与实现祖国完全统

一、“一国两制”战略构想的形成

二、“一国两制”战略构想的基本内容

三、“一国两制”战略构想的伟大意义

第七章中国化马克思主义文化思想

第一节毛泽东新民主主义文化理论

一、新民主主义的文化纲领

二、正确对待中国古代文化和外国文化

三、毛泽东新民主主义文化思想的特点

四、毛泽东新民主主义文化思想的意义

第二节中国特色社会主义文化理论

一、社会主义文化是社会主义基本制度的体现

二、社会主义文化是社会主义的重要组成部分

三、社会主义文化是综合国力的重要标志

四、以创新的精神繁荣社会主义文化

第三节社会主义精神文明建设理论与文化体制改革

一、社会主义精神文明建设的战略地位

二、加强社会主义精神文明建设

三、文化建设与文化体制改革

四、发展教育与改革教育

第四节弘扬和培育民族精神

一、中国化马克思主义为弘扬和培育民族精神提供理论指导

二、爱国主义是当代民族精神的灵魂

三、为人民服务是当代中华民族精神的内在要求

四、中华民族精神是综合国力的重要标志

五、当代社会条件下民族精神的弘扬和培育

第五节坚持以人为本和促进人的全面发展

一、以人为本是一切工作的出发点

二、以人为本,促进人的全面发展

第八章中国化马克思主义军事思想

第一节毛泽东的武装斗争理论

一、中国革命必须进行武装斗争

二、中国革命武装斗争的特点——无产阶级领导的农民-战争

三、“农村包围城市、武装夺取政权”理论的提出与完善

第二节毛泽东的人民军队建设理论

一、人民军队的性质、宗旨和任务

二、人民军队的政治工作原则

三、人民战争思想

四、人民战争的战略战术原则

第三节邓小平军事建设思想

一、军事建设的指导思想

二、建设革命化、现代化、正规化的军队

三、加强对军队的教育训练,走科技强军之路

第四节江泽民的军队建设思想

一、加强国防和军队建设

二、坚持党对军队的绝对领导

三、加强质量建设,走有中国特色的精兵之路

第九章中国化马克思主义外交思想

第一节毛泽东确立独立自主的外交思想

一、捍卫国家主权,维护国家利益,反对任何外来干涉

二、立足于自力更生,不依附任何大国或国家集团

三、倡导和奉行和平共处五项原则

四、支持被压迫人民与民族的解放事业

五、团结第三世界国家反帝反霸,维护世界和平

第二节邓小平提出和平与发展的时代主题

一、提出和平与发展的时代主题

二、积极对外开放

三、奉行真正不结盟政策,反对霸权主义

四、韬光养晦,有所作为

五、提出解决国际争端、稳定世界局势的有效途径

第三节独立自主的和平外交政策

一、坚持和平与发展的时代观

二、提出“共同发展”的外交理念

三、倡导新安全观

四、坚持独立自主,充当负责任的大国

第四节建立公正合理的国际政治经济新秩序

一、建立国际政治经济新秩序是维护世界和平与发展的根本保证

二、建立公正合理稳定的国际政治经济新秩序的基本框架

第十章中国化马克思主义党建思想

第一节毛泽东的党建思想

一、加强党的自身建设的思想

二、党的政治、思想、组织和作风建设

第二节邓小平的党建思想

一、坚持党的基本路线一百年不动摇

二、坚持和改善党的领导

第三节以“三个代表”重要思想为指导加强党的建设

一、江泽民对马克思主义党建学说的新发展

二、新时期党建的崭新课题

三、“三个代表”重要思想是党建工程的总体设计

第四节提高党的领导水平与执政能力

一、强化执政意识是提高执政水平的重要前提

二、巩固党的执政地位

三、提高党的执政本领

四、改善党的执政方式

五、提高党的执政水平

附录:重要文献(节选)

主要参考书目

后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价