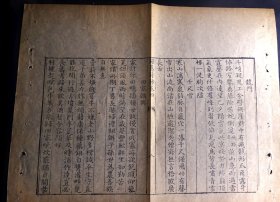

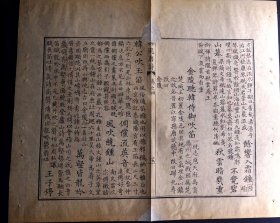

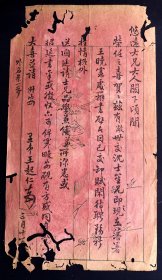

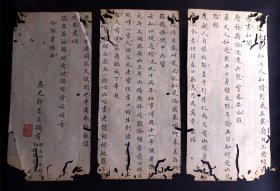

稀见!珍贵的明代嘉靖公文纸赋役黄册(流传稀少,为研究赋役制度提供了实物依据和标准样本,具有重要的文物价值和学术意义,正象沈津先生说的:筆劃細若髮絲,摹寫工整絕倫,纖毫無誤,有仿宋意味)

¥ 15000 八五品

仅1件

河北保定

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者无

出版人无

年代嘉靖元年 (壬午1522)

纸张白纸

刻印方式钞写本

装帧其他

尺寸42 × 32.5 × 0.1 cm

册数1册

上书时间2022-08-26

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 25小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

- 商品描述

-

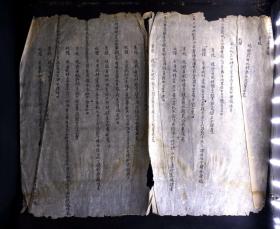

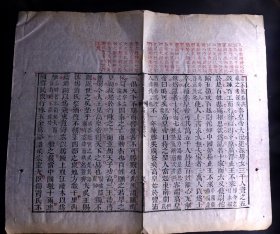

明代嘉靖公文纸赋役黄册一页两面,开本长宽:42*32.5厘米。本书有以下几大特点:一是文献价值高为研究明代科则提供了具体史料,为研究赋役制度提供了实物依据和标准样本,具有重要的学术研究和收藏价值。赋役黄册又称明代黄册,是明代国家为核实户口、征调赋役而制成的户口版籍。明洪武十四年(1381年),明朝政府在户帖制度基础上建立了黄册制度。黄册以户为单位,详细登载乡贯、姓名、年龄、丁口、田宅、资产,并按从事职业,划定户籍,主要分为民、军、匠三大类。 民籍除一般应役的民户外,还有儒、医、阴阳等户。军籍除一般供应军役的军户以外,还有校尉、力士、弓、铺兵等。匠籍,登记手工业户,向政府承应工匠差役以及厨役、裁缝、马、船等。另有灶籍,登记制盐户。黄册的编造程序是,由政府仍把户帖发给各户,每年填报,由地方官核实其丁口、田宅及资产等的变动情况,逐年累计的材料作为10年大造黄册的依据。黄册共造4份,上送户部,布政司、府、县各存一份。因送户部的册子表面用黄纸,所以叫"黄册"或"户口黄册"。明朝政府依据黄册向人民征收赋役,因此,又叫"赋役黄册"。明政府对编造黄册很重视,规定发给各户的表册,必须由本人填写,或本户自报请人代写,如有隐瞒作弊,家长处死,家属流放化外。明初黄册的编造,奠定了明朝的户籍制度,加强了对户口的控制。明代黄册制度正式建立于洪武十四年(公元1381年),其功能是多方面的。黄册制度既是明代的赋役之法,也是明代的户籍制度。但就其首要的最基本的功能来说,还是在赋役征调这一方面。所以明代黄册又称赋役黄册。明代黄册详载人口和土地,即中国历代所谓版籍者也,民以此定其籍贯,官按 此以为科差。它与鱼鳞图册一起,成为明代社会经济方面重要的基本制度。

黄册制度曾在明代广泛实行,并与明王朝相始终。从洪武十四年至崇祯十五年(公元1381-1642年),共攒造了27次。在明王朝统治所及的范围内,几乎都按制攒造了黄册。据《后湖志》载,每次大造各地送南京户部转后湖收贮的黄册多达6万余本,至明末,所贮历代黄册在200万本以上。然而,由于改朝换代和战乱频仍等原因,遗存的明代黄册文书非常少,多是在乡里保存的黄册底籍、草册及抄底等。赋役黄册黄册文书是研究明代黄册的第一手资料。它不仅为明代社会经济史的研究提供了珍贵资料,其对于明代黄册本身的研究更是不可或缺。黄册文书的发现,突破了以往仅依据一般文献记载研究明代黄册的局限,厘清了有关黄册制度的一些基本问题,而使明代黄册的研究进入到一个新的阶段。黄册文书的发现,向我们展示了所谓明代黄册到底是什么样子,其所载格式和具体内容又是怎样的,其中有的则是文献之中根本没有记载的内容。二是流传稀少,非常珍贵。据栾成显《明代黄册研究》一书统计,此前已知的黄册遗存文书只有12种:一、明永乐至宣德徽州府祁门县李务本户黄册抄底;二、永乐徽州府歙县胡成祖等户黄册抄底;三、成化嘉兴府嘉兴县清册供单残件;四、嘉靖四十一年严州府遂安县十八都下一图六甲黄册原本;五、万历徽州府休宁县二十七都五图黄册底籍;六、万历二十年严州府遂安县十都上一图五甲黄册残件;七、天启二年徽州府休宁县二十四都一图五甲黄册草册;八、崇祯五年徽州府休宁县十八都九图黄册残篇;九、崇祯十五年徽州府休宁县二十五都三图二甲黄册底籍;十、天启元年徽州府休宁县二十四都一图六甲许威美供单;十一、崇祯十四年祁门县洪公寿户清册供单;十二、黄册归户底籍:万历徽州府祁门县吴自祥户黄册归户册底、嘉靖徽州府歙县程立信黄册析户册底。本藏品属于明嘉靖的赋役黄册,非常罕见。三是有书法研究价值。书风古朴,属于明嘉靖古人书法真迹,正象沈津先生说的:筆劃細若髮絲,摹寫工整絕倫,纖毫無誤,有仿宋意味,有重要的历史文物价值和书法研究价值。四是明代纸张标本。为研究明代文书用纸提供了第一手资料。

资料参考:

http://www.doc88.com/p-5999581212596.html明代赋役黄册鱼鳞图册考略

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e4a788a0100c5p0.html著名古籍版本专家沈津先生”明代公文紙抄本二种” 寫罷公文紙印本,再來寫公文紙抄本。

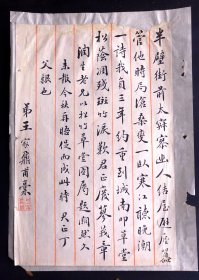

所謂公文紙抄本,顧名思義,即是將廢棄公文的背面用來抄寫自己需要的文字,或節録文章,或抄寫圖書。古人的節約用紙,並非當時紙貴洛陽,《棗林雜俎》載:明張東白作文,用故紙覆背書之。徐珂《康居筆記彙函》也載夏劍丞云,沈曾植(子培)為文,恒以戚友所貽信封之背屬草。此亦廢物利用也。

葉德輝《書林清話》卷十「古人鈔書用舊紙」,云「古人抄書,多用舊紙。宋抄本《楊太后宮詞》一卷,紙係宋時呈狀廢紙,有官印朱痕可證。明人鈔本宋張正之《五行類事占》七卷,其紙皆嘉靖時冊籍,紙背間可辨識,蓋猶是嘉靖年間人所鈔也。影宋本《周易集解》,用明時戶口冊籍,紙上有嘉靖五年等字。」説的都是用過時呈狀廢紙、冊籍來抄書。明代公文紙印本,在明刻本中不多見,而明代公文紙抄本較之公文紙印本就更為稀見。明代抄本有黑格、紅格、藍格、緑格、無格之分,一般來説,黑格、紅格似比藍格在時間上要早一些。緑格最少。在傳世的明抄本中,藍格和無格者居多。所以,在明清兩代的各种抄本中,除了著名藏書家(樓、堂、齋、阁等)所抄外,以公文紙所抄的本子特别令人刮目相看。其原因就在於難得、在於以稀為貴。

此书抄者或為縣衙文書一類人物,字體工整,所抄文字當也為其喜爱之范文。估計抄寫的時間,應在嘉靖三十年前後。最妙的是,此书鈐印有「何紹基印」、「子貞」,均偽,估人所為也。我相信,此估的鉴定能力較差,他或許不知道此本之真正价值,而只以一般抄本看待。他以為鈐上偽造的何紹基印,必能增值幾分,可却是佛頭著糞、画蛇添足了。此书抄者或為縣衙文書一類人物,字體工整,所抄文字當也為其喜爱之范文。估計抄寫的時間,應在嘉靖三十年前後。最妙的是,此书鈐印有「何紹基印」、「子貞」,均偽,估人所為也。我相信,此估的鉴定能力較差,他或許不知道此本之真正价值,而只以一般抄本看待。他以為鈐上偽造的何紹基印,必能增值幾分,可却是佛頭著糞、画蛇添足了。

「哈佛燕京」藏的明抄本不多,仅几种而已,其中公文紙抄本二种,一为《明文記類》不分卷,明佚名輯。明黑格公文紙抄本。二冊。是書乃抄錄明代大家方孝孺、祝允明、吳寬、李東陽、舒芬、唐順之、趙寬、顧清、王鏊、孫大雅、袁褒(當中保字改失字)、羅洪先、王璵、彭華、陳敬宗、程敏政、邵寶、夏鍭等十八家計四十七篇文章。如方孝孺「戇窩記」、祝允明「建康觀雲記」、李東陽「清明上河圖後記」、唐順之「裕州均田碑記」、吳寬「靜逸齋記」等。此本用紙為明代嘉靖九年、十年浙江海鹽縣官府之公文紙,記載有關海鹽糧倉一類史料。此书抄者或為縣衙文書一類人物,字體工整,所抄文字當也為其喜爱之范文。估計抄寫的時間,應在嘉靖三十年前後。最妙的是,此书鈐印有「何紹基印」、「子貞」,均偽,估人所為也。我相信,此估的鉴定能力較差,他或許不知道此本之真正价值,而只以一般抄本看待。他以為鈐上偽造的何紹基印,必能增值幾分,可却是佛頭著糞、画蛇添足了。二为《觀象玩占》,此書明清兩代皆無刻本,均以抄本流傳,「哈佛燕京」藏有三部明抄本,其中一部即為明公文紙抄本。此本首四册以公文紙抄,紙背公文内容為某縣所判各類案件,如富豪吞謀基屋騙價陷貧苦事、刁惡抗駡本管官員事、謀惡兇黨打死人命事等,並有判决。有錢有糧者可以納錢納糧減罪,稍有力納工價犯人壹名、減等杖七十、贖罪稻一十四石,下各有名氏。字體如不細看,真難以識得。此本曾為繆荃孫所藏,蓋書中鈐有「荃孫」、「雲輪閣」印也,又見於《藝風堂藏書記》著録。 公文紙的内容不外乎政府機構乃至官府衙門的廢舊公文,我所見到的最早者為上海圖書館藏《增修復古編》,這是一部明人據明初刻本影鈔的本子,用紙乃為公文紙,原作二卷。按此書中國國家圖書館有明初刻本二部,行款同,但非一刻,都作四卷。上圖此部不知影抄之底本為何本,上卷及下卷各有二部分組成,因此應改作四卷。此本卷一第三頁背面有「景泰囗年正月」、卷三第十九頁背面有「天順玖年」字樣。可見此抄本所用公文紙的時間还是較早的。一般來説,明公文紙抄本的書都是小部頭的,或一册,或數册,部頭册數的多寡,都是取决於衙門里要處理的廢舊公文有多少。但根據記載,好像最大部的應推明藍格抄本《冊府元龜》一千卷。《冊府元龜》是大類書,一千卷,每冊五卷,裝二百零二冊,包括序文及目録。此藍格抄本舊為袁氏臥雪廬藏書。紙背皆公牘文字。

我所經眼的公文紙印本、公文紙抄本,不管哪種,用紙既薄又堅,但見公文之字極小,筆劃細若髮絲,摹寫工整絕倫,纖毫無誤,此種公文當用毫尖所為,有仿宋意味。好多年前,我在收集翁方綱資料時,即見其有「敬惜字紙」一則。那是在嘉慶十年冬,翁方綱在自己的筆記中寫有「敬惜字紙類記」,云:「曰凡看書倦卧,慎勿置衽席間;曰夏月睡卧,勿持有字扇;曰買整刀之草紙,必截去其邊記字號,燒去而後用之;曰裱裝字帖,勿誤剪其字邊;曰紬緞機頭字號或花樣内卍字,皆勿作衣服下身用;曰筆管有刻字及器物有字者,殘廢不用即燒之;曰廁上不可手持書看;曰出恭勿携有字之燈籠;曰輿中看書,勿置茵褥;曰花爆紙邊寧作圖記,勿用字號;曰寫誤字刮去之紙末,須撮起,紙包裹焚之;曰包物簏紙,細看有字跡否?包茶葉紙尤慎;曰字紙勿裁條,勿搓撚;曰糊器物燒字紙之灰裹送江河,不可丢棄。」(見《翁方綱年譜》P。415)翁方綱當然是乾嘉間的重要學者,他的「敬惜字紙」,或可反映當時文人士子對待字紙之看法。實際上,「類記」中的每一條,我們都很難做到,或者説太複雜了,根本就没有什麼關係。但不管怎樣,古人愛惜物力,用無棄材的觀點,還是對的,就像明代公文紙印本、公文紙抄本一樣,都是利用廢舊過時之公牘檔册户口册籍所鈔一般。

https://news.gmw.cn/2017-08/21/content_25738297.htm

哈佛藏黄册的重要价值

作者:杜立晖

后湖黄册悄然现身

作者:孙继民 张恒

三年来,笔者在主持国家社科基金重大项目“上海图书馆藏明代古籍公文纸背文献整理研究”过程中除发现一批失传几百年的明代册籍文书之外,还发现了一批迥异于现存传本的赋役黄册写本文献。其中颇具代表性的是曾入藏明代南京后湖黄册库的赋役黄册正本。

这批黄册文献发现于明末毛氏汲古阁刻公文纸印本《乐府诗集》纸背。该本《乐府诗集》共一百卷,十六册,共计1336页。其中纸背有字的公文纸为1318页,明代赋役黄册为其主要内容。黄册至少涉及5个不同地域,分別为南直隶扬州府泰州宁海乡、山西汾州南郭西厢关厢、南直隶苏州府昆山县全吴乡、南直隶宁国府宁国乡和福建汀州府永定县等。涉及的大造黄册年份至少包括永乐二十年(1422)、成化八年(1472)、成化十八年(1482)、正德七年(1512)和嘉靖四十一年(1562)。

我们知道,按照明代的制度规定,黄册每十年一大造,每次攒造过程大体有六个环节:一是户部奏准、晓谕天下;二是各户依式亲供;三是攒造里册、编排里甲;四是汇编司府州县总册;五是解册收贮;六是驳查补造(栾成显:《明代黄册研究》,中国社会科学出版社1998年版,第26页—32页)。黄册的报送解贮通常是一式四份,一份上交户部,其余布政司、府、县各存一份。上送户部的黄册保存在南京后湖的专门档案库房“后湖黄册库”中。那么,上述《乐府诗集》纸背的黄册文献属于哪一级官府衙门保存的黄册呢?

尽管从目前纸背文献看不到直接显示黄册文献归属部门的文字内容,但我们根据其中第十三册卷七十九第14页纸背黄册文献特殊的格式和内容以及一枚印章文字的内容,可以判断它应该是户部保存的黄册正册(正本)。从图版可见,该页纸背保存的黄册文献内容与传世黄册至少有三点不同:第一,文书结构分为上下两部分,这与传世黄册只有下半部分结构不同。第二,上半部分内容共5行49字,为“一户郭迪,原驳少田地壹拾叁亩伍分,米陆斗伍升壹合陆勺。回称实在的该田地壹拾伍亩捌分肆厘,米柒斗叁升柒合玖勺”。这种包含“原驳”和“回称”等语的句式在传世黄册中从未见过,应该就是明人赵官《后湖志》记载的“驳语”。第三,在上半部文字之上钤有一方篆文朱印,印文承蒙安徽师大美术学院汪军和河北师大美术学院张宪辨识,为“管理后湖黄册关防”。这种印章在传世黄册中也从未见过。以上三点足以说明这是与现存所知传本完全不同的黄册。

印文中的“管理后湖黄册关防”是明代设于南京玄武湖的后湖黄册库的印章,其颁铸的前因后果见于《后湖志·事迹三》“管册职名”条和《明实录·世宗皇帝实录》卷七“正德十六年十月二十六日甲辰条”。根据两书记载,正德十五年(1520)六月首先由南京户科给事中易瓒题请朝廷颁授“管理后湖黄册关防”。正德十六年(1521)十月二十六日获皇帝同意,而后湖收到关防的时间是嘉靖元年(1522)六月初九日,关防编号为“天字六百八十号”。由此可见,《乐府诗集》纸背钤有“管理后湖黄册关防”印章的赋役黄册原藏于后湖,是明代户部后湖黄册库收藏的赋役黄册正本,时间在嘉靖元年(1522)以后,应是明末散出而被毛氏汲古阁利用纸背来印刷《乐府诗集》。而且,《乐府诗集》纸背黄册涉及南直隶扬州、山西汾州、福建汀州等不同地域和5个黄册大造年份,也说明黄册出自后湖黄册库。

《乐府诗集》纸背黄册出自南京后湖黄册库,这一认识的确认对研究明代赋役黄册制度起码具有两个较大的学术意义。

第一,提供了明代南京户部藏黄册正本文献存世的实物证据。据史籍记载,有明一代全国性的攒造黄册共有27次,后湖所藏黄册数量曾高达179万本以上,也有学者推断在200万本以上。但这一海量文献却在明清之际的动荡中丧失殆尽。桐城诗人方文的《负版行》曾以沉痛的笔调描述清初南京黄册散失的情景:“数年不到三山街,今春偶到多感怀。不知是何大书册,路旁堆积如芦柴。行人纷纷来买此,不论何书只秤纸。官价每斤钱七十,多买少买随人耳。借问此是何版图?答云出自玄武湖。天下户口田亩籍,十年一造贡皇都。玄武湖心绝炊爨,永无火患及鼠患。洪武至今三百年,收藏不知几千万。一从世变陵谷新,此图废阁空埃尘。”(方文:《清人别集丛刊·嵞山集》卷三,上海古籍出版社1979年版,第176页)据栾成显《明代黄册研究》一书统计,此前已知的黄册遗存文书只有12种:一、明永乐至宣德徽州府祁门县李务本户黄册抄底;二、永乐徽州府歙县胡成祖等户黄册抄底;三、成化嘉兴府嘉兴县清册供单残件;四、嘉靖四十一年严州府遂安县十八都下一图六甲黄册原本;五、万历徽州府休宁县二十七都五图黄册底籍;六、万历二十年严州府遂安县十都上一图五甲黄册残件;七、天启二年徽州府休宁县二十四都一图五甲黄册草册;八、崇祯五年徽州府休宁县十八都九图黄册残篇;九、崇祯十五年徽州府休宁县二十五都三图二甲黄册底籍;十、天启元年徽州府休宁县二十四都一图六甲许威美供单;十一、崇祯十四年祁门县洪公寿户清册供单;十二、黄册归户底籍:万历徽州府祁门县吴自祥户黄册归户册底、嘉靖徽州府歙县程立信黄册析户册底。对于以上栾成显所列12种黄册遗存文书的性质,学术界也有不同的看法。日本学者岩井茂树对以上前11种黄册遗存文书进行了考订,并细分为供单类文书、抄底与底籍类文书、黄册原本类文书三种。他认为黄册原本类文书只有第四、六、七、八这四种(岩井茂树:《〈嘉靖四十一年浙江严州府遂安县十八都下一图赋役黄册残本〉考》)。由此可见,按照栾成显比较宽泛的标准,现今存世的黄册原本不过12种,按照岩井茂树比较严格的划分和标准,只有四种属于黄册原本。

那么,上述栾成显和岩井茂树均认可的四种黄册原本属于哪一级官衙收贮的黄册呢?从岩井茂树的考证看,他认为第六种不属于州县之类官府保存的正式文本,而是里甲之下保存的底册;第七种属于为编造正式黄册而作的草稿(草册);第八种也不是正式簿册,而是后来据“原本”誊写或改造的有关黄册文书;第四种属于嘉靖四十一年(1562)大造过程中造册的“原本”,但与第七种休宁县“黄册草册”性质类似,也不是遂安县收贮的正册。总而言之,4种黄册均非县、府、省(布政司)和户部四级官衙收贮的黄册正本。所以他在文中感叹:后湖黄册正本“今天我们已不能找出一册一叶”。如此看来,《乐府诗集》纸背黄册的悄然现身确凿无疑地证实了后湖黄册正本文献的存世,既为现存黄册文献增添了新的资源,也为以后进一步识别、认定户部黄册正册提供了实物依据和标准样本,其文物价值的珍贵和学术意义的重要不言而喻。

第二,反映了黄册“驳查补造”工作流程的细节和“驳语”内容的构成形式。驳查补造是赋役黄册上解南京后湖黄册库之后管理工作的一个基本环节。明朝正式实行黄册制度是在洪武十四年(1381),而黄册制度的很多具体规定是在洪武二十四年(1391)第二次大造黄册时奠定的,对于黄册的驳查规定也不例外。此后派遣官员和监生驳查黄册成为定制,一直延续到明亡。由此可见黄册的驳查与黄册的编造关系紧密,“无赋役黄册,则天下之户口无所考;无驳语黄册,则赋役之奸弊无所查,二者名虽有异,实则相须。”(《后湖志》,第161页)黄册的驳查是如何进行的,史籍往往语焉不详,《乐府诗集》纸背黄册则提供了实物资料。除了第十三册卷七十九第14页纸背黄册文献展示的一段“驳语”之外,在第五册卷十七第8页背、第七册卷二十七第7页背,第十四册卷八十一第12页背和(梁)萧统:《梁昭明太子集》第一册第5页背,均发现有“驳语”内容的文字。其位置均是位于原黄册的上部,句式均是由“原驳……”和“回称……”前后两部分内容构成,其书写均是加粗墨笔。所谓“驳语”和“回称”反映了黄册“驳查补造”过程中的两个细节。“原驳……”是南京后湖贮册官员驳查的内容,而“回称……”就是地方里甲造册官员回复的内容。黄册“驳语”以直观形式反映的位置、句式、用语、构成以及工作流程的细节等均不见于传世史籍的记载,《乐府诗集》纸背黄册的珍贵可见一斑。

当然,《乐府诗集》纸背南京后湖黄册文献的学术价值绝不限于以上两点。像“驳语”所反映黄册攒造过程中明代基层运作体系的问题,“驳查补造”过程中形成的三种册籍问题,即留存后湖的“底册”、发往原造册衙门的“青册”和呈送中央的“奏册”之间的相互关系问题等,都与此相关,但限于篇幅,只好留待另文了。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价