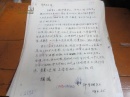

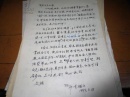

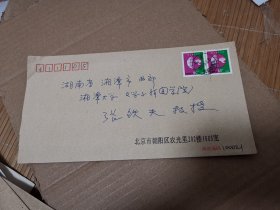

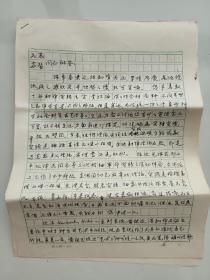

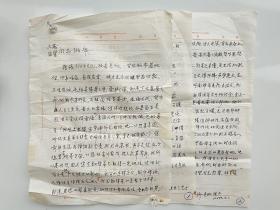

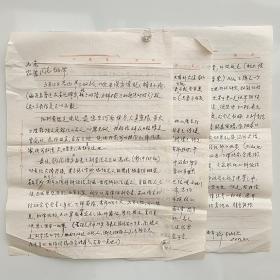

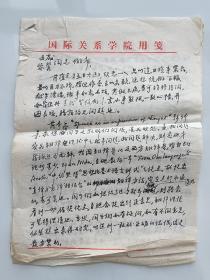

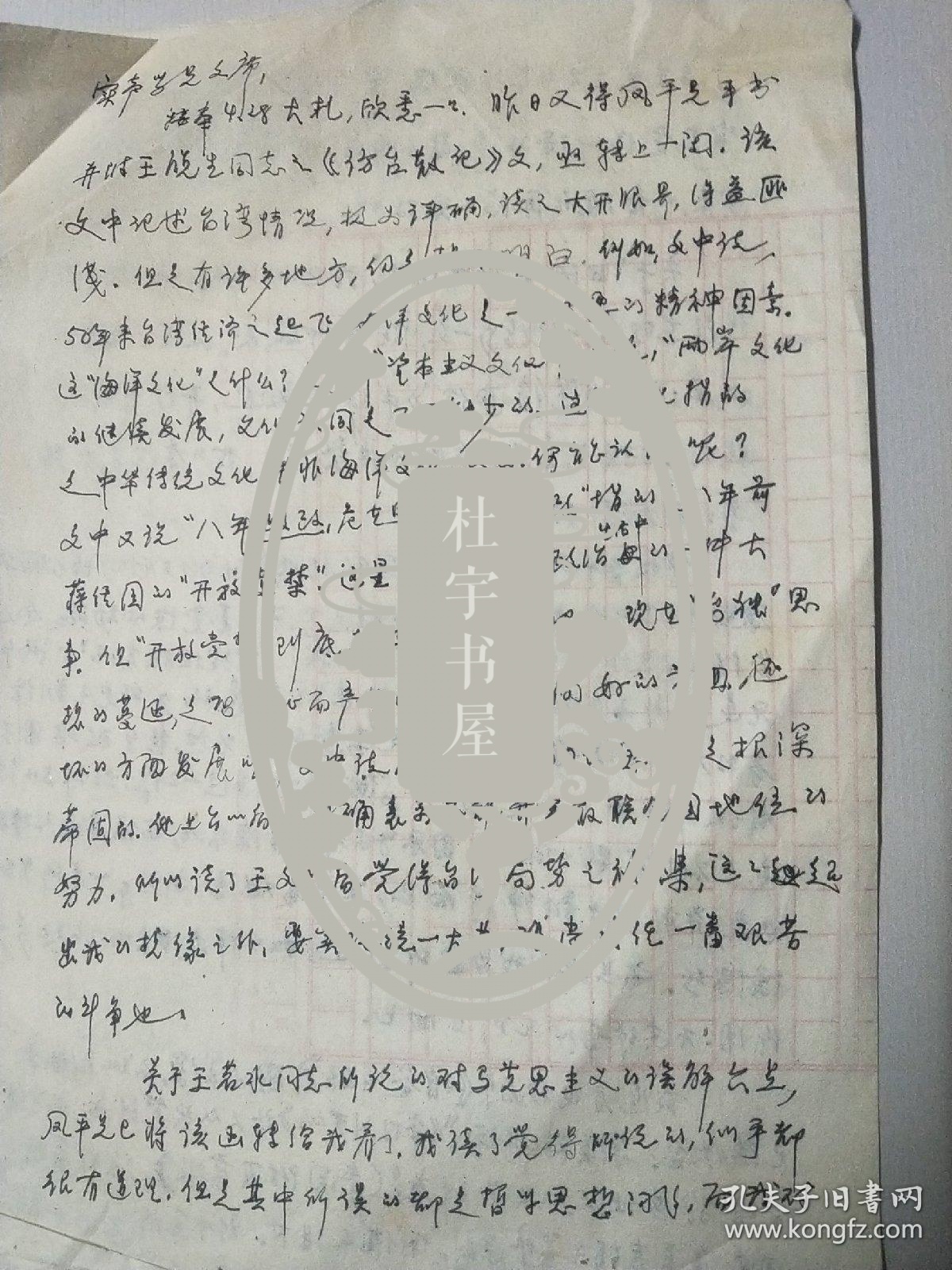

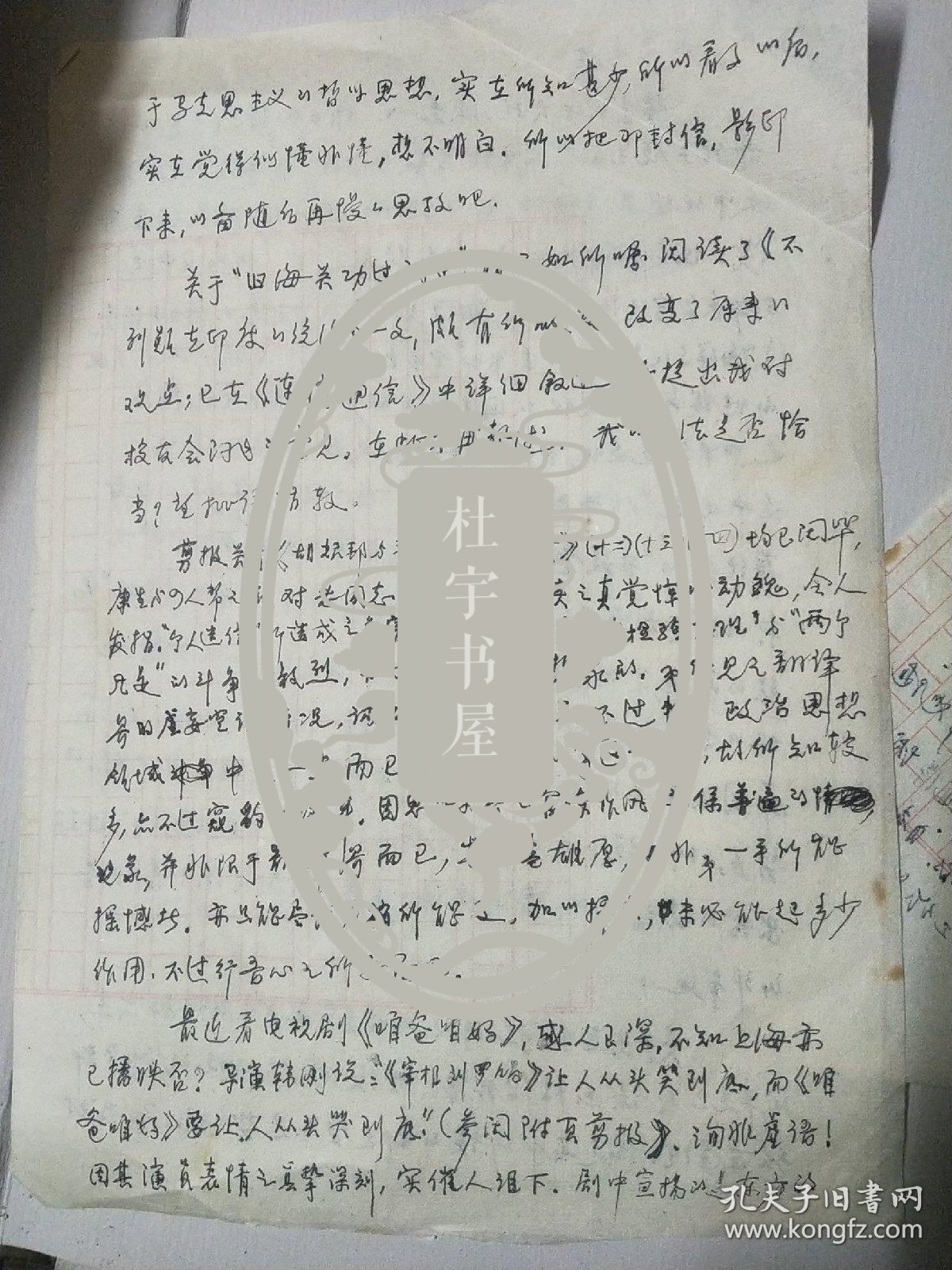

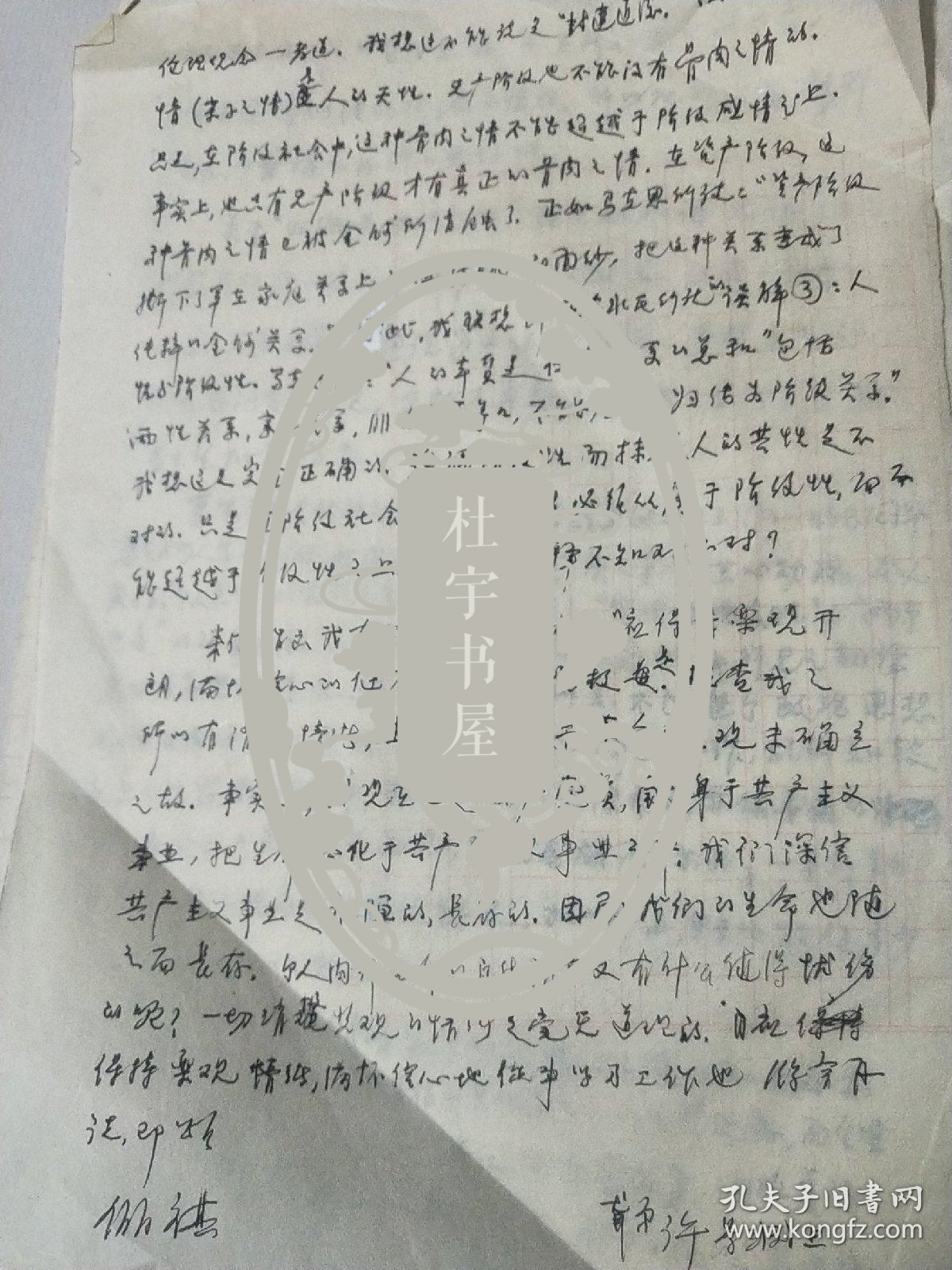

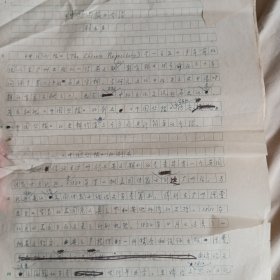

著名翻译家许景渊信札一通三页

¥ 150 九品

仅1件

作者许景渊

年代1996-05

页数3页

货号9

上书时间2021-12-07

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 27小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

- 商品描述

-

许景渊,北京国际关系学院教授,笔名劳陇。翻译家。中国共产党党员,曾任中国国民党革命委员会中央团结委员,民革河北省委员会委员。

中文名

许景渊

别名

劳陇

出生日期

1912年12月

逝世日期

2006年3月7日

毕业院校

中国人民大学

快速

导航

主要成就学术论文社会评价

人物生平

1912年12月出生于江苏省无锡县一个小职员家庭。

1934年毕业于北平海关学院,在旧海关工作近15年,历任各关及上海总税务司的税务员、帮办及代理副税务司等职务。

1943年冬曾协助陈双玉同志组织领导海关历史上第一次罢工运动,后来参加了地下党的外围组织(职协)。

解放初在上海海关军代表办公室工作,1949年10月海关总署成立,被派任为人事处的科长。

1951年第一次提出加入中国共产入党申请,未获批准,根据领导同志意见由孙恩元(中共和民革交叉党员)介绍于1951年10月加入民革组织,其后因“右派”问题,入共产党遂成泡影。

1954年调任外贸部进口总公司电讯处的科长。

1951-1955年在中国人民大学外贸系学习毕业。1957年整风运动中因写大字报提意见,被划为“右派”分子。

1958年下放山西及河北农村劳动锻炼改造思想。第二年妻子因精神受打击心脏病发作突然去世。在劳动改造中,他冒险抢堵洪水,几乎丧命。

1961年摘掉右派帽子后,派往山西晋南专区物资局任仓库保管员,由于悉心钻研业务改革仓库设计,成为晋南地区样板,连年被评为先进工作者,省局通报全省表扬。

1964年在原领导同志的推荐下,根据专业归队的政策,调到北京国际关系学院任英语教员。

1966年文化大革命开始后,因旧海关的工作关系,被诬为“潜伏特务”,受“逼供信”昼夜不停,神经紧张,一夜之间双耳俱聋。

1970到河北饶阳干校劳动。

1974年分配到河北大学外文系工作。

1982年调回国际关系学院英语系任教。

1982年评为副教授;1985年73岁时再次提出入党申请,直至1996年获得批准加入中国共产党,实现了45来的最大心愿。1987年评为教授,1988年被北京师范大学聘任为兼职教授指导北京师范大学研究生的翻译理论研究。

1992年10月经国务院批准为对高等教育事业作出突出贡献的高级知识分子,并发给政府特殊津贴。

2006年3月7日早6时,因呼吸衰竭抢救无效逝世,终年93岁。

主要成就

出版翻译书籍:

《七大洲风云四十年》(C.L.苏兹贝格著)

《美国总统列传》(大卫.C.惠特尼著)

《四海之内---东方和西方的对话》(李约瑟著)

《劳伦斯传》(R.奥尔丁顿著,天津人民出版社1989年版,北京金城出版社2012再版修订)

《三怪客泛舟记》(J.K杰罗姆著)

《朱门》(林语堂著,作家出版社出版)

《神的面具、东方神话》(J.坎贝尔著)

《走出危机》(E.戴明著)。

学术论文

撰写学术论文20余篇,发表于全国性学术标志,其主要的有:

“No Context, No text”、(《翻译通讯》1979年第4期)、

“诗的翻译”(《翻译通讯》1980年第5期)、

“望文生义---试谈深层结构分析及翻译”(《外国语》1984年第2期)、

“从奈达翻译理论的发展谈直译和意译问题”(《中国翻译》1989年第3期)、

“殊途同归---试论严复”、 “奈达和纽马克的翻译理论的一致性”(《外国语》)1990年第5期)、

“再论直译与意译---对奈达和纽马克的翻译理论的一点商榷”(《国际有关系学院学报》1994年第3期)、

“试论现代翻译理论研究的探索途径”(《外国语》1994年第4期),等等。

社会评价

学生回忆文章:

劳陇:水仙辞韵

“信步闲游,似孤云飘缈,把幽谷巉岩绕遍;蓦回首,水仙花开,璨璨金盏一片。绿荫下,翠湖边,迎风弄影舞翩跹。”

不明就里的读者,或许会以为这是某个唐宋词人的佳句。如果我说是出自当代人,大家也许会以为是哪位善旧体诗词的诗人作品。

都不是,它是英国湖畔派诗人华兹华斯《水仙》(The Daffodils)一诗的中译文,译者是本文的主人公翻译理论家劳陇教授。他把其题目都翻译成《水仙辞》。

古今百年间,《水仙辞》不乏佳译,在文坛上流传颇为深远,但多是自由体.而劳译却别具一种飘逸隽永流丽的宋词特色,刊出后,博得一片赞美,估计短时间内难以被超越了。

我有幸在1970年代末就欣赏到了这篇尚未发表的译文,是在劳陇给我们本科生开的翻译课上。那是文革后百废待兴的年代里,我成了77级的一员上了大学学习英文。进校后不久就发现系里经常出现一个拎着一个破布兜子(里面全是书),耳朵上捂着个用发黑了的白胶布粘住的破助听器,跟谁说话都在狂吼的聋老头,大家都十分尊重他,他是那个年代里少有的教授!别人告诉我他叫许景渊,本来是北京国际关系学院的教授,文化大革命时代那个学院解散了,教师们都散落到了别的学校,这位老教授被派到了当时在天津的河北大学,后来河北大学随着省政府从天津搬迁到了保定,劳陇自然也就流落到了保定。当初的河北大学在保定的郊外,虽不偏僻却荒凉。大学北院是当年的省政府旧址,还很雅致,可外文系所在的南院却是新开辟的校区,荒芜一片,连条柏油路都没有,一到下雨天外文楼就成了一座泥泞中的孤岛。他是个大学者,能写一手漂亮的旧体诗,对翻译理论颇有研究。这样的人沦落到那个寒伧的地方大学,真是很委屈他。但我们却因祸得福,在一所普通大学里却有这样一位顶尖的教授当我们的老师。那个时代的河北大学很有一些他这样的特殊人才。系里还有一位英文精妙绝伦的老师,是当年中央大学的高才生,因为在反右中被打成政治犯在河北省监狱关押了二十年,平反释放后“就地安置”,成了我们的老师,他的专长是汉诗英译,其译文在美国炙手可热,他的英文一派古典风范,令我们的外教惊叹:在美国能写此等优雅英文的人都难觅。那个特殊的年代里,我们这些没有进入一流学府读书的低分考生,怎能不感念自己是“因祸得福”呢。

不久这个让我们望而生畏的大教授居然开始给我们上翻译课了!他的第一堂课就讲湖畔诗人华滋华斯的《水仙辞》,那一篇译海绝笔十分令人倾倒。以后这篇译文就发表在了著名的《翻译通讯》上,为整个译界耳熟能详。

但谁也无法相信,他“磨”这首诗的环境竟是那样一间黢黑的小平房。那个时期学校里的住房条件很差,他就住在一间普通的小平房里,天天能看见他端着饭盒去很远的食堂买饭,买饭的路是校外通往学校门口的一条没有柏油的泥土路,雨雪天里十分泥泞。他蹒跚在泥土路上,衣着简朴甚至可以说不修边幅,不像文学家,倒像天天扎在实验室里的科学家似的。

但审美的心灵是自由而广阔的,什么现实的恶劣状况都无法阻隔。往往审美主体的境界与客体的境界之间有巨大的反差。至今,我耳畔萦回着的仍是他用浓重的无锡腔吟诵的《水仙辞》中译文。我知道他出身于无锡的名门,与无锡钱家是亲戚。跟他谈起我远在福州的导师是林则徐的五世孙时,他给了一个惊喜,告诉我说他和林则徐也沾亲,他某一代祖母是林公的姑母,也就是说林则徐应该是他某一代祖父的表外公。这个世界有时真的是很小,有时也很大。他和我的导师居然有亲缘,但这个大家族在几代之间就散落全国各地,成为路人,互不相干了。贵族血缘的他(包括我的导师),由于命运使然,与武绝缘投身于文学。当然我深知这是性情所至。偶然的弄文学是不会如此呕心沥血的。他自己(据说)半辈子中写了一大厚本子旧体诗,连中文系的老先生们都深为叹服。以深厚的中文功底和文学素养去弄翻译,怎能不出惊世之作呢?

他是一个一点政治都不懂的人,却不知怎么在1957年的运动中获得了个右派“桂冠”,一戴就是20年,一直受歧视和压抑。文革中遭批斗,被革命小将把耳朵打聋,他后来干脆给自己起了笔名叫“劳陇”,是“老聋”的谐音,以此纪念一段非人恐怖的岁月。

他的翻译事业其实是在文革后才开始的,可谓晚矣。先是为国家翻译联合国各种文件,后来才真正“靠”上文学。他深感时光的紧迫,别有一种“不用扬鞭自奋蹄”的苦干精神。国际关系学院恢复后,他又回到了北京。平时除了偶尔从西郊赶到王府井的戏院听些个古装大戏和带带研究生,他是黑夜白日地坐在书房里与书为伍。最让他焦心的问题是翻译界愈来愈走向虚无,人们似乎都相信翻译就是把两种语言互相倒腾一下,没理论。于是,翻译界急功近利,抱本新英汉词典逐字查下来串成中文出成果者雨后春笋般蓬勃涌现,小荷处处露尖尖角,出水却不见半点泥。概念错误百出,译不出来就编名词儿,害苦了不懂外文只好埋头读译文以此吸取洋营养的人。——忽尔“消解主义”——忽尔“解构主义”——忽尔又“分解主义”,这还算轻的,只是让你眼花。顶让人无奈的是打着“直译”或“意译”或“信可牺牲达雅”或“达字第一”等等理论把人家的原文强奸,或“硬译”成让人看似天书(其实原文并不难),或“达雅”成相去甚远甚至相反的意思。比如译现代派的诗就是一绝好例证。到底现代派诗是不是我们看的中译文那个样子?不少译者甚至名人在半懂不懂状态下照字面意思按原来的词序抄写般地“翻”过来,还要国人也依此方式作诗即成现代派诗人。熟不知,中国诗如果不加任何技巧地弄成外文,就会淡似白水甚至给人“中国人发傻”的感觉。宗璞先生作品中颇有用心引的一首古诗就让什么人译成了英文大白话。亏得宗璞谙英文,对此提出批评。换个不识洋文的,还以为自己的一片心血早博得洋洋激赏了呢!

劳陇先生多年来一直在不断地在《中国翻译》(前身是《翻译通讯》)和《外国语》等专业杂志上发表论文,探讨“直译”、“意译”、“译诗象诗”、“神似”、“形似”、“神寓于形”等根本性问题,通过具体阐明钱钟书先生的“化境”假说,从根本上解决了一些重大理论问题。他对问题的研究涉及文学、语言学、符号学、心理学等学科,其实是通过探讨翻译问题,达到了对人的心智活动的昭示。这使我想起北大赵萝蕤先生说过的一段话:“一个真正的文学博士在进行文学研究之前所受到的全面严格训练,使他可以研究任何人文学科。”我想这就是为什么西方的文科博士统称为PH.D(哲学博士)了。劳陇先生虽没有博士头衔,但他走了博士的道路。劳陇先生的简历列入某某名人词典了,划入语言学家之列。

在搞研究之余,劳陇先生不断推出译作,以实践他的理论。他译的李约瑟著《四海之内》是国内公认的佳译;《三怪客泛舟记》更见他的幽默睿智的语言天才。还翻译了林语堂的名著《朱门》。

他不懂政治,有时天真得像个老小孩儿。颇有路遇不平拔刀相助的义气。抨击时弊,疾恶如仇,常为点子不顺眼的事气得什么似的。有一阵子一些学者提出要彻底否定中国文化,劳陇一怒之下写了文章,颇有血性地理论一番。那炽热的文字令我这未老先衰青年汗颜。后来他看了电视剧《渴望》,居然被里面的孝顺媳妇形象感动得直流泪,激动之下给《北京晚报》写了信表扬那个电视剧。老人离开故乡无锡多年,总是想念家乡的小吃,只要进城到王府井的老剧院听京剧,就必然要挤公共汽车来东四十二条的稻香村食品店来买些南味点心,特别是那种无锡的小排骨“解馋”。因为我当时所在的出版社就在稻香村附近,他每次来稻香村买了东西,都顺便来我办公室坐坐,带来他新发表的翻译理论文章的复印件给我学习。他在我办公室山呼海啸地喊一通话,然后拎上他的无锡美味高高兴兴地挤公交车回颐和园附近的家,那种劲头真让我羡慕。因为我知道,从东四回颐和园,要挤车近一小时到动物园,再和无数的外地游客一起挤上332路车,晃荡一个小时左右才能到家。那二个小时连年轻人都犯怵,一个古稀老人怎么吃的消?可他为了自己的文化生活和老家口味小吃,就是能那么精神抖擞地挤车。我的同事每次听他吼着谈翻译理论,就躲到别的办公室去,等他走了才回来,总要揶揄我一番:天啊,你就是让这种疯狂的学究儿教出来的呀,你可别哪天也变成这样,那我们只能把办公室让给你一个人了。可我告诉他们劳陇的耳朵是如何遭难的,大家都难掩唏嘘并为他的顽强精神打动。等大家看到他翻译的书稿,简直惊叫起来:那遒劲的字体,一看便知老先生的书法功底;那几乎没有改动就一气呵成的译文,流畅考究,如同大作家的创作一般。大家都说,这样的才气,居然一直没有得到施展的机会,竟拖到了古稀之年,实在是可惜。作为他的学生,我一直在催着他翻译些东西,才有了他晚年的《三怪客泛舟记》和《朱门》,总算对他蹉跎的青春和荒废的才艺有所弥补。如果不是反右和文革这

相关推荐

-

翻译家劳陇(许景渊)教授信札3通8页

九品上海

¥ 400.00

-

翻译家劳陇(许景渊)教授信札4通6页

九品上海

¥ 300.00

-

著名翻译家许渊冲先生信笺

九品呼和浩特

¥ 1800.00

-

著名翻译家许渊冲书法作品

九五品邵阳

¥ 3000.00

-

著名翻译家、作家 高莽 信札

八品长沙

¥ 170.00

-

著名翻译家、作家 高莽 信札

八品长沙

¥ 200.00

-

许景渊(1912—,笔名劳陇。著名翻译家。钱钟书表妹夫) 致黄-为-葳信札 一通四页

七品郑州

¥ 180.00

-

许景渊(1912—,笔名劳陇。著名翻译家。钱钟书表妹夫) 致黄-为-葳信札 一通三页

七品郑州

¥ 180.00

-

许景渊(1912—,笔名劳陇。著名翻译家。钱钟书表妹夫) 致黄-为-葳信札一通三页

七品郑州

¥ 180.00

-

许景渊(1912—,笔名劳陇。著名翻译家。钱钟书表妹夫) 致黄-为-葳信札一通五页

七品郑州

¥ 180.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价