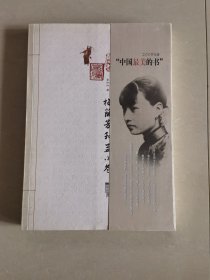

梅兰芳和孟小冬

¥ 12 4.1折 ¥ 29 九五品

仅1件

浙江宁波

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者李伶伶 著

出版社江苏文艺出版社

出版时间2008-12

版次2

装帧平装

货号8223

上书时间2024-05-21

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 李伶伶 著

- 出版社 江苏文艺出版社

- 出版时间 2008-12

- 版次 2

- ISBN 9787539929828

- 定价 29.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 278页

- 字数 260千字

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

- “只是一切都过去了。”据说,这是孟小冬晚年常挂在嘴上的一句话。她不说“一切都过去了”,而是说“只是一切都过去了”。如果她说“一切都过去了”,那么人们就可以感受得到她对过去了的人和事的确已经从容而淡然。但是,她却在“一切都过去了”之前加上了“只是”两个字。这也许是她无心的非刻意而为,却恰恰从中透出她心底隐秘之处仍然错综杂乱。“只是”,包含了太多无法言明的东西,可以理解为“不论……只是……”,也可以理解为“哪怕……只是……”;更可以理解为“尽管……只是……”。这“不论”、“哪怕”、“尽管”后面的一切,客观上,是过去了;主观上,却沉淀在了她的内心深处。它们组成了她的人生,于是,她这一辈子,就是不想耿耿于怀似乎也不行了。长久以来,孟小冬这个名字,留在很多人记忆中的,已不单单是一代红伶,一介名优,而是一个在旧时代受封建遗毒侵害、历经坎坷的悲惨女人。很多人为她两次为人妾而掬同情之泪。但无论何时提及孟小冬,总绕不过另外一个人的名字:梅兰芳。有人说,梅兰芳开始了孟小冬的悲剧人生;也有人说,孟小冬使梅兰芳的清白人生留下了一块阴影。这些说法都带有强烈的主观意识,不免失之偏颇。梅兰芳选择了孟小冬,孟小冬也选择了梅兰芳。这是他们的选择。如果说孟小冬选择梅兰芳,结局是悲剧的话,那么,深层次的原因,恐怕当归于她是女人,是一个生活在旧时代的女人,是一个生活在旧时代却偏偏以唱戏为生的女人。这一切,使她的命运不可逆转。有一句话似乎已经成为经典:性格决定命运。换句话说,选择,也决定了命运。

- 【作者简介】

- 李伶伶,女,教师职业,律师资格,南京市文联签约作家,2004年获南京市委宣传部、团市委颁发首届“南京十大青年文化新星”称号。所著《梅兰芳全传》(中国青年出版社2001)先后获第十三届中国图书奖、第四届金陵文学奖一等奖(最高奖)、1993-2003年江苏报告文学奖一等奖(最高奖)、第二届江苏省“紫金山文学奖”,并被列为团中央精神文明“五个一工程”推荐作品及被评为“2002年度全国优秀畅销书”。另著有《梅兰芳画传》(作家出版社2004)、《倪徵噢传》(中国青年出版社2005)、《日记的胡适》(陕西人民出版社2007)、《程砚秋全传》(中国青年出版社2007)等。

- 【目录】

-

梨园世家

梅兰芳的家世背景清晰明了

孟小冬身世成谜

梅兰芳出生于梨园旦行世家,三世唱旦

孟小冬成长于梨园生行世家,三代唱生

“老佛爷”赐梅兰芳祖父“胖巧玲”

孟小冬的祖父人称“老孟七”

出生

甲午战争那年,梅兰芳出生

孟小冬出生时,正逢国丧期

梅家家道中落,梅兰芳十岁之前,“几乎成了一个没人管束的野孩子”

孟小冬的童年单纯而快乐

梅兰芳四岁丧父、十四岁丧母

幼时的孟小冬常被母亲带着进庙烧香拜佛

初次登台

姑母说,少时的梅兰芳“言不出众,貌不惊人”

孟小冬学戏从“拿大顶”开始

梅兰芳被师傅斥责“祖师爷没给你饭吃”

青衣师傅吴菱仙被请进了梅家,为梅兰芳开蒙

孟小冬被“写”给了姨父仇月祥

梅兰芳首次登台被抱上舞台

孟小冬首次登台唱的是堂会

学戏、唱戏

少年梅兰芳师承名师,练功很惨烈

搭班喜连成,梅兰芳和麒麟童成了同学

倒仓了,结婚了,养鸽子了

跪唱《玉堂春》,梅兰芳初尝“红”滋味

孟小冬的三年学艺期转瞬即过

走红

京城菊榜,梅兰芳中了一次“探花”

谭老板倚老卖老,梅兰芳大胆接招,机智应对

孟小冬六岁出外跑码头

梅兰芳二十岁时才第一次离开北京

孟小冬离开上海时,梅兰芳南下到上海

跑码头(一)

在北京的梅兰芳“红”在上海

在上海的孟小冬“红”在无锡

初到上海。梅兰芳只挂“二牌”

初到无锡,孟小冬演大轴

王凤卿为梅兰芳争“压台”

孟小冬被视为天才

跑码头(二)

又赴上海,梅兰芳第一次遇险,险些被打断腿

排新戏,“梅派”戏初露峥嵘

孟小冬在上海首次登台时,梅兰芳第三次赴沪演出

孟小冬出师那年,梅兰芳第一次出国到日本演出

又赴无锡,孟小冬在袁世凯女婿家唱堂会

1924年,孟小冬第三次到无锡,梅兰芳第二次到日本

组班、搭班(一)

喜群社的班主是梅兰芳,梅兰芳在喜群社挂头牌

孟小冬跟上海大世界签了一年合约

梅兰芳赴南通,和实业家张謇交谊

盂小冬、孟鸿群父女同演一出戏

梅、孟同登上海舞台

梅兰芳第一次拍电影,拍摄场景被称作“古今中外荟萃的奇景”。

梅兰芳学画,拜师齐白石

组班、搭班(二)

孟小冬签约上海共舞台,改“孟筱冬”为“孟小冬”

梅兰芳、杨小楼合组崇林社,排演《霸王别姬》

孟小冬赴南洋小吕宋

梅兰芳组班承华社赴香港演出

孟小冬赴汉口,和姚玉兰义结金兰

京城聚首

梅兰芳又拍了五部电影

孟小冬搭班白玉昆班

“梅派”新戏又增八出,每出都有新创造

孟小冬北上,抵济南,险遭“狗肉将军”欺凌

梅兰芳请泰戈尔看戏,泰戈尔赠纨扇

孟小冬过津门,初抵北京,一出《四郎探母》一炮而红

梅孟同台

梅孟之恋

孟小冬定居北京,拜师陈秀华

梅兰芳频繁接待外国友人,梅宅成了“外交场所”

梅、孟合唱《游龙戏凤》

梅、孟两情相悦,渐生情愫

梅兰芳有妻室,前有王明华,后有福芝芳,还有无果而终的刘喜奎

友人撮合,梅孟结合,另择新屋而居

梅孟分手(一)

反对徒儿成婚,仇月祥离京返沪

梅、孟新婚,甜蜜而温馨

迁新居,金屋藏娇

“四大名旦”称谓的来历

热热闹闹的“五大名伶新剧夺魁投票活动”

扑朔迷离的一桩“血案”,凶手姓李?姓王?

梅、孟关系蒙上阴影

梅孟分手(二)

梅兰芳内忧外患

内,携妻赴天津,孟小冬心生不满

外,《凤还巢》“禁演”风波

孟小冬不甘被“藏”金屋,也赴天津,重登舞台

梅兰芳发妻王明华病故

孟小冬争宠

梅兰芳冒破产危险赴美

梅孟分手(三)

赴美名单公布,没有福芝芳,也没有孟小冬

梅兰芳抵美,第一场招待演出,观众“听不懂”

张彭春加盟梅剧团

“梅兰芳热”弥漫在美国本土

梅兰芳和范朋克、梅兰芳和卓别林结下友谊

梅兰芳被授予博士荣誉学位

梅兰芳伯母去世,引发“戴孝风波”

梅、孟终于分手

孟小冬公布“紧要启事”

与杜月笙

梅兰芳创办“国剧学会”

《戏剧月刊》为四大名旦排座次

盛大的杜家堂会

早在1925年,孟小冬结识杜月笙

婚姻受挫,孟小冬拟绝食自尽

梅、孟分手,杜月笙从中调解

重新登台

“九·一八”那天,“少帅”张学良正在看梅戏

孟小冬拜师言菊朋、苏少卿

梅兰芳自平迁沪,创排抗日大戏《抗金兵》和《生死恨》

孟小冬心灰意冷,皈依佛门,又重登舞台,再拜师程君谋

梅兰芳第一次赴苏联,世界三大戏剧理论体系形成

与余叔岩

梅、孟参加杜月笙举办的“义赈会”,却失之交臂

梅兰芳返回北平,和弟子程砚秋打对台

孟小冬南下上海,成了杜月笙的又一个女人

“七·七”事变后,梅兰芳拒绝登台

孟小冬赴香港,和杜月笙、姚玉兰会面

梅兰芳赴香港,从此滞留于此

孟小冬拜师余叔岩

梅兰芳曾经救赎余叔岩,余叔岩誓言“甘愿为兰弟挎刀”

息演

孟小冬求教余叔岩,甚少演出

梅兰芳蓄须明志,谢绝舞台

抗战胜利,孟小冬参加电台播音

梅兰芳复出,在上海演昆曲

杜月笙由港回沪,孟小冬再次入住杜公馆

梅兰芳在上海,第二次和弟子程砚秋打对台

孟小冬参加杜月笙庆寿演出,这是她最后一次登台

永远的分离

齐如山劝走,梅兰芳却留在了大陆

杜月笙劝走,孟小冬先去上海,后离沪赴港

梅兰芳参政议政,做了政府官员,却遭遇了一场政治风波

孟小冬嫁给杜月笙

梅兰芳重返北京

杜月笙死,孟小冬搬出杜公馆

梅兰芳赴朝慰问

有人劝说孟小冬回大陆,未果

梅兰芳入党,绝唱《穆桂英挂帅》

1961年,梅兰芳去世

1967年,孟小冬迁居台湾台北

十年后,冬皇去世

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价