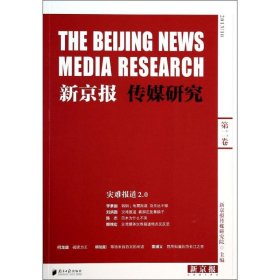

新京报 传媒研究:2013/10 D二卷

正版全新 可开发票

¥ 18.26 6.5折 ¥ 28 全新

库存10件

北京朝阳

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者王跃春,新京报传媒研究院主编

出版社南方日报出版社

ISBN9787549109777

出版时间2012-01

装帧平装

开本其他

定价28元

货号8142215

上书时间2024-06-21

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 17小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

目录

特别聚焦

灾难报道2.0

专家访谈

钱钢:地震报道功夫还不够

怎样做一个好的地震报道者

特别专稿

灾难报道靠脚还是靠脑子

巨灾时代的灾难报道

记者手记

像钉子一样扎在一个地方

震后三天

五年之后的雅安地震

现场

回家?救援?祭奠?亲人――雅安地震摄影全记录

他山之石

日本为什么不哭――3?11震灾之后的日本现象

日本媒体的自然灾难报道及其反思

台湾媒体灾难报道特点及反思

传媒伦理

灾难报道美德伦理的动机之辩――兼论“最美新娘”女主播遭争议

实践探索

在最需要的地方发出应急广播的声音――芦山应急电台试验的意义

采编茶座

创意与策划,一门厚积薄发的学问

阅读为王

新闻背后

等待来自白宫的电话

好稿件是如何炼成的――《被拒绝回家的人》的得与失

史事钩沉

我所知道的范长江之死

对话传媒人

里沙德?托巴克瓦拉:在未来,新闻素材要一块块切割

内容摘要

曹保印

2009年秋天,“512”汶川地震一周年后,我曾自费从北京出发,到四川、甘肃受震灾影响严重的地方考察。一来,寻找创作灵感,为灾区的孩子们写一本温暖的童话书;二来,捐赠《风雨彩虹:512地震灾区儿童绘画集》,这是我主编的公益画册,收入了200多位灾区孩子的绘画作品,以此抚慰他们曾经受惊、受伤的心灵。

在成都的建川博物馆,我看到了经过艺术处理的灾区废墟,看到了刻有逝者姓名和照片的“人墙”,也特意去看望了那头极有名的“猪坚强”。当时的“猪坚强”,“工作”和生活条件非常优越,有自己独立的“办公室”和同样独立的小院,还有一位专职工作人员侍候饮食起居,早

已被养得肥头大耳,正在努力减肥,以利健康长寿。

数天考察下来,我对“活着”有了极深刻的感受,更对“生命”有了全新的认识。回顾汶川地震期间自己看到、听到的大量灾难报道,以及自己亲手撰写、编辑的灾难评论,两相碰撞之下,更感觉“生命”之于灾难报道的核心价值。无“生命”观照的灾难报道,不仅无意义,而且无价值。因此,所有的报道都需要从生命出发,再回到生命。

事实上,“灾难”二字,本身就是相对“生命”而言的;否则,地震只是地壳变动,海啸只是海水波动,其他所有的所谓天灾,都只是再正常不过的自然现象,无所谓“灾”,更无所谓“难”。只有理解了这一点,才可能会让新闻本身也具有生命力,富有感染力。于是,2013年7月,当我为写作一本新书,而重新阅读汶川地震期间《新京报》推出的《逝者》《活着》特刊时,才真正有“温故而知新”的感觉和收获。虽然事隔五年,但依然会被特刊中“人”的故事深深感动,依然会为逝者哀伤,为生者微笑。只有生命,才能打动生命;只有生命故事,才能启发生命思考,也才能历久弥新。

2013年4月20日清晨,四川雅安发生7.0级地震。这一天,正好是周六,我和孩子本打算去郊外的公园玩,帐篷都已经装上了车,但地震的消息突然通过网络、电台、电视,潮涌般闯入了本来宁静、休闲、温馨的周末生活。出于传媒人的职业敏感,我预感到,这必将又是一次新闻报道的重大战役,也必将又是一次研究灾难报道的重要契机,有很多珍贵的传媒研究素材,却又往往会转瞬即逝。

毕竟,和2008年汶川地震时相比,2013年有了更多基于新技术的传播媒介,最典型的莫过于微博、微信这些“微”介质。而为了“抢”新闻、“拼”信息,越来越多的传统媒体,也必然会在第一时间选择“微”介质发布新闻报道。与此同时,借助新技术应运而生的自媒体,也必然会通过各种形式,和传统媒体相互配合、补充,甚至在有些选题和时间节点上,江湖逐鹿。事实上,雅安地震消息传出20分钟后,我就在自己的自媒体CAOTV上发布了视频评论节目《紧急关注雅安地震》,并在一天之内,先后发布了五六条视频评论节目。

果然,媒体对雅安地震的报道,在随后的日子里,呈现出越来越多的新形态。在这些报道中也出现了越来越多颇具争议的话题,比如志愿者该不该尽快进入灾区,所谓“最美新娘”女主播是不是做秀,祝福与祈祷的微博、微信要不要大量发表,灾难报道能不能娱乐化与自我表扬化……相比媒体对汶川地震的报道,媒体对雅安地震的报道虽然在操作技巧上更成熟了,在操作效果上更出色了,在操作模式上更从容了,连深入灾区的记者的工作和生活装备都更专业化了,但是也出现了不少涉及媒体伦理、媒体操守的问题,网络上对这些问题的批评越来越多,越来越尖锐,要求媒体人批评与自我批评的声音高涨。

为什么会出现这些问题?当媒体报道雅安地震的新闻大潮退去之后,在时间的沙滩上,我们很容易就能捡到一枚又一枚破损的、易碎的、空空的甚至不那么干净的、肮脏的“新闻贝壳”,这些“新闻贝壳”无一例外地缺少一个最重要的内核,那就是“生命”。这些“新闻贝壳”关注的不是灾区里正经历苦难的生命,而只是为新闻而新闻,为报道而报道,甚至不惜用重要版面、时段,表扬与自我表扬:“看,我们进入灾区了!”这样的做法,只会引发公众的反感与愤怒,不但达不到抗灾救灾赈灾的效果,反而会影响抗灾救灾赈灾。

对此,你可以说有些媒体不成熟,但我也可以说这些媒体“太成熟”。它们不知道灾区苦痛的生命最需要什么,却非常清楚自己在灾区报道中最需要什么不是最有价值的抗灾救灾赈灾新闻信息,而是最能让自己“长脸”的表扬与自我表扬的政绩宣传,但它们并不知道,这样的做法,不仅不能让自己“长脸”,反而会让自己“丢脸”。当然,这样的媒体毕竟是少数,并不具有代表性,尽管它们所造成的恶劣影响,将会长时间留存在公众的记忆里,并伺机复活。

从2008年汶川地震到2013年雅安地震,包括香港特别行政区、台湾地区在内的中国媒体,在灾难报道技巧方面,的确取得了长足的进步,很多带有规律性的经验可以传承,但也毋庸讳言,我们对灾难报道特别是对地震报道的能力与水平,与国际一流传媒界还有很大的距离。很多“敬畏生命”的理念还没有真正融入媒体人的血液,在日常工作准备特别是历史资料的搜集、整理、研究上,还存在诸多临阵磨枪的问题,以至于常常会出现疲于奔命的现象。

为此,本期杂志邀请新京报网副主编李素丽对话著名媒体人钱钢,请他为年轻的媒体人们支招;特邀新京报视觉部主编陈杰、外交学院教授周永生、台湾联合报记者赖锦宏撰写日本和台湾地区媒体之于灾难报道的经验、理念与操作模式;特邀国家应急广播中心记者温秋阳撰写芦山应急电台的探索实践。希望借此拓宽媒体人的灾难报道视野,提升媒体人的灾难报道理念,让“生命”成为灾难报道的灵魂。

在本卷中,特别值得一说的是,章道义撰写的《我所知道的范长江之死》。这篇珍贵的史料性文章完全出于偶然。2013年4月份,新京报做了一次大范围的读者问卷调查活动,借此了解读者对新京报的意见和建议,为一年一度的改版提供参考。就是在这次活动中,我们收到了章道义附在调查问卷后的文章,他以亲历者的身份,回忆范长江之死,并质疑此前有媒体刊发的范长江之死的前因后果。阅读之后,我们决定立即刊发,这既是对读者热情参与调查的回馈,也是对事实与真相的渴求与尊重,因为它同样关乎“生命”。

自本期开始,《新京报传媒研究》调整为双月出版,特此说明。

精彩内容

本书通过一些传媒专家学者的思考,如与有名媒体人钱钢对话,请他为年轻媒体人支招;新京报视觉部主编陈杰、外交学院教授周永生、台湾地区联合报记者赖锦宏撰写日本和台湾地区地区媒体之于灾难报道的经验、理念与操作模式,国家应急广播中心记者温秋阳撰写芦山应急电台的探索实践,希望借此拓宽媒体人的灾难报道视野,提升媒体人的灾难报道理念,让“生命”成为灾难报道的灵魂。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价