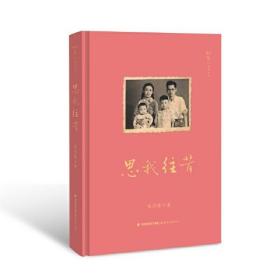

思我往昔

正版全新 可开发票

¥ 32.58 6.3折 ¥ 52 全新

库存14件

北京朝阳

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者陈衍德

出版社福建教育出版社有限责任公司

ISBN9787533493707

出版时间2022-10

装帧其他

开本其他

定价52元

货号11791281

上书时间2024-06-19

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 18小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

陈衍德,1950年8月生,厦门大学人文学院历史系教授,博士生导师。1985年毕业于厦门大学历史系,获硕士学位,留校工作。先后从事中国社会经济史、华侨华人史、东南亚史的科研与教学,出版学术著作《唐代盐政》(合著)、《现代中的传统:菲律宾华人社会研究》、《对抗、适应与融合:东南亚的民族主义与族际关系》、《全球化进程中的东南亚民族问题研究一一以少数民族的边缘化和分离主义运动为中心》(合著)等多部,发表学术论文近百篇,并开设多门中国史、世界史课程。

目录

思与忆(代序)第一编 家族记忆一、故园:乡土与乡愁二、家族:背景与源流三、独善兼济蕴胸怀,豁达大度留遗爱——祖父陈菊农往事琐忆四、宽厚恬淡平常心,言传身教舐犊情——我心中永远的奶奶第二编 父母往事五、“华支”参与美军反攻菲岛追歼日军的历史瞬间六、1949—1989:父亲这四十年七、集体照中的父亲身影:四个时期,四种背景八、沧桑岁月:看妈妈留下的老照片第三编 思我往昔九、矿山生活:用记忆碎片拼接的青春岁月十、1977—1978:高考前后的命运驱使十一、教书匠生涯点滴十二、我的海外访学与交友第四编 亲情·友情十三、兄弟姊妹,旧影依依十四、同学朋友,天长地久十五、我和郑学檬老师的师生缘十六、情暖学术圈:师友书信一瞥第五编 菲岛纪事十七、两代名医,一种信念——记菲华名医苏必辉、苏维罴父子十八、我和菲律宾华文报的一段缘第六编 特别回忆十九、1986与1990:出差途中收到妻子的电报和挂号信二十、携妻游欧陆杂忆余言后记

内容摘要

一、故园:乡土与乡愁1991年初秋的一天,我骑着自行车,疾驰在厦门郊区一条两车道的沙土公路上,奔向仙岳村——我的采访目的地。当时厦门的城市改造扩建刚刚起步,尚未涉及郊区太多地方,所以这里的自然风光依旧,公路两旁的行道树在习习的微风中轻轻摇曳,仙岳山在碧空映衬下显得格外翠绿。我一会儿想着儿时从祖辈和父辈那儿听来的传说,一会儿又想着如何对受访者提问,真可谓“复恐匆匆说不尽”,“杨柳风高雁送秋”……为什么当时我急切地想了解我的先辈生于斯长于斯的乡土呢?1990年,厦门大学确定选派我前往菲律宾雅典耀大学交流一年,当年暑假我到上海参加了出国人员培训班,之后便是等待护照和签证的漫长日子(长达一年多)。我想与其坐等,不如做些准备工作。我打算抓住此次交流机会前往了解半个世纪前家族的先辈们在菲岛的生活,了解侨乡厦门的先民们如何打拼。但我没有人类学田野调查的专业知识和经验,所以想先在故乡实践一下——这里的人们在昔日有许多“下南洋”的经历。著名人类学家费孝通说过,中国的乡土社会是一个熟人的社会。30年前的禾山乡(厦门郊区的旧称)仍有许多与我的家族有关系的乡亲,我通过他们又找到更多的人,一一确定人选后,便开始采访了。仙岳村便是我的目的地之一。那是一个以陈姓和叶姓为主的村子。著名的菲律宾华侨领袖、甲必丹陈谦善就是仙岳人,他的儿子陈纲官至清廷内阁中书,1898年被任命为中国首任驻菲总领事。那次采访我看到了陈氏家庙、叶氏小宗等祠堂,还采访了两位中菲混血儿叶氏兄弟,感到心满意足。翻开30年前的采访记录本,我最初采访的其实正是家族中人。第一篇记录——1991年11月6日的采访记录——受访人刘淑珠、陈振峰(震峰)母子,前者是我的二伯祖母,后者是我的堂叔。1891年出生的二伯祖父陈英宏,1940年去世于菲律宾宿务,年仅四十九岁。我在菲期间曾特地去宿务华侨义山(公墓)寻找他的坟茔。然而我没有系统地整理家族中人的采访记录,在那之后我出版、发表的有关菲律宾华人的专著和论文中,也很少提及家族中人。当时我想的是,我不能局限于他们,我要反映的是更广大的菲律宾华人与菲华社会,以及他们的“文化之根”所在——闽南侨乡。但年届七十,看到家族中人,甚至与我同辈者也开始凋零,忽感生命短暂,世事无常,油然而生危机感,这才促使我抓紧书写些许“家族史”。在乡土社会中,家族不是孤立存在的,它上承宗族,下系家庭,而且与周边村落的其他人群有千丝万缕的关系。每一个家族都像深植于土地的大树,它那盘根错节的树根与别的树根交织缠绕,与泥土板结在一起,坚牢不破,历久未衰。只要农业社会存在一天,它就存在一天。然而,20世纪的中国经历了从农业社会走向工业社会的一次次阵痛,家族也随之经历了一次次生死往复。直到20世纪末,家族尚未完全解体。冥冥中我遇上这最后的机会。当时我虽想了解家族往事,但并没有写家族史的念头,然而当年的采访记录却意外地成了今天我写作的素材。这里再插入一段关于仙岳村的叙述。我在菲采访了一位祖籍厦门禾山的何先生,他的父亲年轻时就到了菲律宾南部的苏禄,回乡成亲后再把母亲带去苏禄。他说他的母亲是禾山仙岳人;两个姨妈分别嫁至禾山围里和殿前,夫家都姓陈,后来都去了宿务。“以前禾山各社里的人互相通婚,因为人们不愿把女儿嫁出厦门岛。那时交通不方便……就连同安与厦门的交通都不方便。”禾山人相互联姻,家族之外延伸出许多社会关系,从而产生了更多的连锁式移民。仙岳村(社里)只是禾山乡的一个缩影。1991年11月至1992年3月,我在工作之余走访了厦门禾山的22个自然村,采访乡民25人次,每次采访内容都有详细记录。这些我都整理成了正规的访谈录。另外还有一些零散的采访,只保留原始记录形态。其中包括对我的家族原居地寨上自然村几位长者的采访。而除了上述家族中人刘淑珠、陈震峰母子外,我还采访了堂叔陈振宗、堂姑陈淑娥(大伯祖父的长子、长女)。他们四人的谈话内容我也只保留原始记录状态。此外,我对居住于厦门市区的三位菲律宾归侨也进行了采访,他们都是菲华抗日斗争的参与者,与先父在菲的经历有些相似。我将这三位受访者的谈话内容整理成了正规的访谈录。所有这些访谈,除了受访者自己的往事外,大都涉及在菲的亲友,包括与我的家族中人有关的情况。可惜当年我未将关注的重点放在家族史上,所以在菲期间,并未有意识地经由这些线索进一步对家族往事加以探索,只是偶尔耳闻其事。上述这些受访者,大多都已作古。他们留下的谈话记录,无论如何都是弥足珍贵的。人是环境的产物,写人必写其境。相传寨上社陈氏是殿前村同族的分支(另一说为同姓不同源)。而地处厦门岛西北隅的殿前,乃禾山第一大村。直至清末,殿前属泉州府同安县绥德乡嘉禾里。民国元年(1912)厦门岛设思明县,不再属同安。寨上距殿前仅数百米,有小路相连,我无数次走过此小路。寨上靠海,近岸有石湖屿由浅滩与寨……

精彩内容

本书以一种独特的叙事角度,追溯晚清民初中国东南海岛一个乡绅家族的历史变迁与人事今昔。全书集家族、家庭、个人的记忆、传记为一体,但并非全景式展现其历史,而是截取其中有特色的部分,意欲以小见大,窥测时代变迁。作者试图仿效司马迁《史记》的笔法,将传主事迹分几处叙述,以一处为主,他处为辅,且各人相互交叉,希冀以此将历史立体化。本书的材料或来自口述,或来自书信、日记,尽量将当事人置于其所处的独特时空条件下,还其本来面目。本书每篇都配有图片若干,以形象史学的方式让读者留下深刻印象。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价