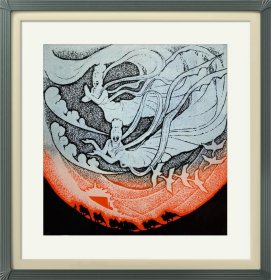

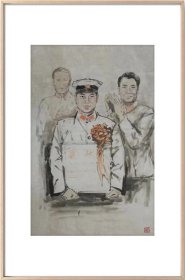

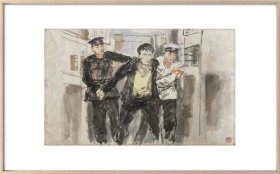

著名画家 中国连环画大师 何保全组画作品(3)

¥ 1000 九五品

仅1件

河南郑州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

题名身负重伤

年代改革开放 (1977-1989)

类别设色(彩色)

材质纸本

装裱形式软片

尺寸68 × 46 cm

上书时间2024-05-26

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

- 何保全,1944 年出生、安徽省临泉县人,中国著名的连环画画家、中国美术家协会会员、中国连环画研究会会员、中国书画研究会会员,《读者》签约插图画家。与妻子于泉滢携手在连环画创作道路上走了近30年,先后为北京外文出版社、中央工艺美术出版社、商务出版社、安徽、河南、河北等出版社创作出100多部连环画作品和许多优秀的插图作品,作品多次参加全国美展,多次获省和全国美展奖,被评为建国以来百位优秀连环画家之一。

- 商品描述

-

连环画被称为美术界的“百科全书”。在当今的中国连

环画界,有一对贤伉俪:因为美术邂逅,又因为对艺术的共同追求而走到一起。

本着对连环画的喜爱和不懈追求,他们凭着一支画笔走出阜阳、走出全省,走向全国,成为《连环画报》、《读者》等多家著名刊物的签约连环画家,书写多彩艺术的同时,也书写着他们的传奇人生。

他们就是“非科班”出身的全国著名的阜阳籍连环画家何保全和于泉滢夫妇。

结缘

年过花甲的何保全自幼喜欢美术,尤其酷爱连环画,少年时就开始临摹、写生、创作。祖父是临泉县有名的中医,家人都希望他能继承祖父衣钵,但何保全对中医却没什么兴趣。

那时候,孩子们没有太多娱乐活动,街边书摊上的小人书成了他们童年里最美好的回忆。一放学,书摊旁便围满了学生,何保全就是其中之一。

“小时候看连环画,感觉特别神奇,我甚至不知道那些人物都是画上去的。”一页页插图配上字幕,深深触动了幼年的何保全,书摊上的小人书几乎被他看了个遍。

“那时,我想长大后要成为一名画家,天天看连环画,画连环画。”何保全说,

因为是家中独孙,祖父十分溺爱他,但听到他想学画画,老人家立刻表示反对。

不管家人如何反对,7岁的何保全还是拿起了画笔,开始临摹连环画。一本华三川的《白毛女》,他临了一遍又一遍。从临摹到写生再到创作,刻苦努力加上绘画天分,没多久他便画什么像什么,小小年纪便在县城里出了名。

小学毕业后,何保全被安排到临泉报社画插图,后来又被调到县文化馆从事群众文化工作,平时的工作是办展览、出画刊、画宣传画,但主要爱好还是画连环画。

因美术邂逅良缘

1983年,正在上高三的19岁临泉女学生于泉滢,因为喜爱画画决定报考美术学院,并在县文化馆里学习绘画。一段时间后,为了检验他们的绘画水平,文化馆让每位学生准备一幅作品。而当时进行作品点评的便是何保全。那时的何保全对待艺术十分严厉苛刻,眼里容不得一粒沙子。

学生们的作品几乎全部被否定,只有一幅作品《柳下趾怒斥孔丘》让何保全大加赞赏,认为作者绘画基本功很扎实。

这幅作品的作者,正是于泉滢。见到她本人后,何保全有些怀疑,不相信她如此年轻会有这么好的功底。而且这幅画用薄纸绘制,这让何保全怀疑是于泉滢垫在画上描出来的。何保全并没有直言疑惑,而是告诉她:“这幅画画得很好,但是从下次开始,用厚一些的纸。”

后来,看到于泉滢用厚速写纸绘制的作品,何保全才明白,这是一位颇具天分的绘画爱好者。从那时起,何保全便开始关注于泉滢。

而于泉滢对何保全十分崇拜和尊敬。通过美术,两人开始慢慢接触,并互生爱慕。相识的第二年,为了共同的爱好与追求,两人冲破重重压力喜结连理。

从此,于泉滢便成为何保全的生活伴侣和事业伙伴。

扎实的基本功,对美术独到的理解,加上何保全对她的耳濡目染,于泉滢的绘画水平直线提高。而于泉滢的加入拓展了何保全的构思和创意,使他的作品多了一层淡雅的韵致。两人合作中,多是何保全勾画草图,于泉滢负责墨线稿。慢慢的,两人的作品开始形成了自己的风格:人物形象丰满、生活气息浓郁、具有较强的亲和力。

为创作艰苦体验

何保全、于泉滢夫妇的连环画作品题材广泛,表现手法丰富。历史、现当代、乡村、城市等各种题材,他们都涉足过。作品中既有婉约细腻的《红楼梦》,又有粗犷厚重的《猴拳王》、《水浒传》;还有神话类爱情类《常打枪和龙女》。

为了能得心应手地处理各种题材,积累素材成为夫妇俩创造之余最重要的工作。无论是在家中还是外出写生,他们的铅笔和速写本总是随身携带。碰到缺少素材时,他们甚至会放下手头的所有工作,长时间去体验生活。

70年代,何保全接到绘画《三河大捷》的任务。这部作品经常会出现马群驰骋的画面。而何保全意识到他对马的形态、神态、动态各方面的素材掌握的太少。为了近距离地观察马,在合肥市三河镇的军马场里,何保全一待便是近两个月。那时正是暑期,他忍受着高温,仔细观察马的各种神态,一坐就是几个小时,因此全身生出痱子。正是这近两月细致入微的观察,帮助何保全画出的各种骏马都让人感受到灵性与活力。

在创作《红楼梦》中的一个章节——《呆霸王遭打》时,主要场景需要绘画大片芦苇。为了传神地表现芦苇的静止与飘动,他们来到郊区芦苇塘,仔细观察不同状态下芦苇的特征,忍受着蚊虫的叮咬,持续一个星期。

在创作《常打枪和龙女》连环画中,为了能对金鱼有详细绘画,何老师经常在鱼缸前就是站一整天。

但连环画出版后,不管是编辑还是读者,一致认为何保全、于泉滢夫妇的作品真实感很强,生活气息很浓。

互帮互助

创作连环画的过程充满曲折和艰难,一旦接到约稿,何保全、于泉滢夫妇经常工作到深夜。两人埋头创作,甚至几个小时都不说一句话。有时为了一些细节,两人难免出现分歧。但他们会通过探讨达成统一意见。此时,相视一笑间,两人尽显默契。

“我想说连环画创作真的很累,但要问值不值,我会肯定地说值。”已过不惑之年的于泉滢说:“也许是因为喜爱,创作的过程、特别是一幅满意画作的诞生,都蕴含着很多甜蜜。”

2003年,他们接到《连环画报》编辑部寄来的文字手稿——《人世间最寂寞的妻子》,要求配图。这篇稿件讲的是鲁迅妻子朱安的故事。为了很好地完成作品,两人连续两次到鲁迅的故乡绍兴体验生活、观察风土民情、研究这部连环画应表现出来的风格、揣摩人物性格等。

当他们看到朱安的画像,其贤淑端庄的形象立刻吸引了两人。“我们一起作画,看谁画的好!”于泉滢笑道。

“好啊。”何保全赞同道。两人当即创作起来,引来不少游客的目光。可沉浸在创作中的两人已经物我两忘。画完后一对照,何保全的用笔虽然老道一些,但却没有于泉滢画得形象,两个人相视一笑什么也没说。

而了解朱安的简介后,两个人都沉默了。何保全说:“我想改变一下这部作品的风格,我觉得用润染的方式更能丰富朱安的形象,表达出她的凄苦。”

于泉滢点了点头没有说话,思绪却早已和朱安融在一起,体会着朱安作为女人悲情的一生。

然而,猛然转变风格,于泉滢很不适应。因为真心想要画好,她一天只能创作一两幅。第31幅插图,她连续毁了三次,却依然表达不出自己想表达的东西,难受地直流眼泪。

“如果不能出精品,我宁可不画。”于泉滢干脆放下手中的毛笔,翻阅资料,细细品味,用内心去理解朱安。一个星期的时间,于泉滢没有再动笔。

一天早上,于泉滢刚起床,忽然来了灵感,牙没刷,饭没吃,就开始了创作。一坐就是一天,一气呵成创作了7幅作品,每一幅都十分满意。

互帮互助以及认真的态度,使得这套连环画作品达到了很高的水准,引得读者好评如潮,那一期的《连环画报》在刊出几天后就脱销了。

携手共走

对于何保全夫妇来说,创作的每一部连环画都是一段刻骨铭心的记忆,他们从不满足于现状,不拘泥于连环画单线白描的传统手法,不断借鉴其他画法的表现形式,在白描的基础上加以淡墨润染、点染,让连环画的表现形式更为丰富、艺术感染力也更强。

2002年,他们被国内连环画最高级别刊物《连环画报》看中,合作创作了《水浒传》、《红楼梦》、《月季》、《人世间最寂寞的妻子》等数十套连环画作品,相继在省级和国家级出版社出版。《猴拳王》、《月季》等作品还参加了第六届、第十届全国美展,受到全国各地读者的一致好评。

目前,夫妻俩正在着手创作连环画《金芯蜡烛》,相信不久,他们的这一新作品又会给读者带来新的艺术享受。

在连环画创作中,何保全夫妇以认真的态度对待每一部作品。正如他们所说,只有用心去绘画每一部作品,才能对得起他们对连环画的热爱。这对伉俪,正携手同心,在艺术的道路上努力着。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价