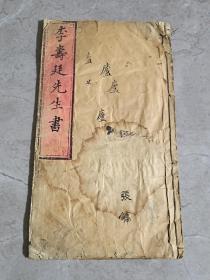

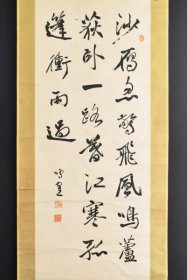

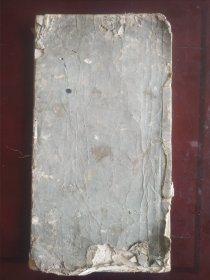

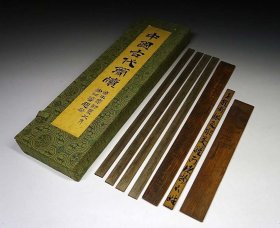

清梁于渭藏本宝晋斋本卷四十七帖(凌风藏)

¥ 1200 八品

仅1件

作者王羲之

出版人宝晋斋

年代民国 (1912-1948)

纸张其他

刻印方式其他

装帧线装

尺寸30 × 15 cm

册数1册

货号2024062701

上书时间2024-06-27

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 5小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

-

老物件,品相不错,内铨清代梁于渭收藏印,珍稀版本。

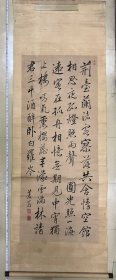

“宝晋斋”为米芾的斋号,因其收藏了谢安、王羲之、王献之三位晋代名流的书法真迹而得名。崇宁三年(1104)米芾取书迹入石,惜原石遭兵火而残毁,后葛祐之据火前善本重新摹刻。曹之格于南宋宝祐二年(1254)至咸淳五年(1269)依据米芾残石,及家藏的晋人名帖汇刻而成,以真迹上石者极少,多系模刻其他法帖,以曹士冕《星凤楼帖》为主。所从出之底本早已失传。该帖便成为主要依据。其父曹士冕系南宋大收藏家,所著《法帖谱系》。

- 商品描述

-

《十七帖》是王羲之草书的代表作之一。王羲之(303-361),琅邪临沂人,字逸少。后移居会稽山阴(今浙江绍兴)。他一生曾任秘书郎、参军、刺史、会稽内史、右军将军等职,人称"王右军"。后称病去职,与东土诸名士优游自适以终老。

王羲之出身于名门望族,伯父王导、王敦以及父亲王旷,都是曾经左右东晋形势的重臣。王氏家族与当时的皇族司马氏平起平坐,地位显赫。王羲之虽然父亲早逝,寄养在伯父王导家中,但这并不影响他具有优越的生活条件与良好的学习环境。据说他小的时候不善言辞,长大成人后却善于思辨,并以骨鲠著称。

王羲之少时学卫夫人书法,后来得到叔父王虞的指导。他的家族中擅长书法的人很多,伯父王导、王敦都精于书法。王导还将有"江东法帖之祖"之谓的《宣示表》传给王羲之,可见对王羲之书法才能的器重。在这样的环境中,他能够博采众长,转益多师,终于"备精诸体",创造了全新的书法艺术境界。

王羲之对后世书法产生了深远的影响。那么,有人要问,一千多年前的王羲之书法,为什么会有这么大的影响力呢?后来很多书法家都有很高的成就,为什么不能取王羲之而代之呢?这个问题要放到书法史中来看。首先,要从汉字的发展演变上看。中国文字在历史上经历了多次大的变化,从篆书系统向隶书系统转变是-次关键性的变化。我们现在汉字应该都属于隶书系统,也就是人们常说的表意文字。隶书系统的文字在以后的岁月里繁衍出很多变体,如行书、草书等,这个过程都发生在汉代,隶书本身也最终演化成为今天常见的楷书。在王羲之之前,这些书体都有一定的规模,但还是不够成熟。比如钟繇的楷书,相对来说还是处于初级阶段;张芝的草书也属于质朴一路。王羲之书法在他们的基础上取代了前人,成为一种全新的文字范式。王羲之之后的书法家当然也不可能停留在模仿王羲之的书法上,比如唐朝的欧阳询、颜真卿、柳公权等,他们将楷书推向了更为标准化的境界。但是,宋朝的文人书法家大多认为,他们的楷书有刻意安排的痕迹,虽然在实用方面是够标准的,但与王羲之相比,却显得有些不自然。正因为王羲之的书法艺术境界符合中国人的审美理想,字形姿态丰富但不过分张扬,气息冲和,刚柔相济,既有法度,又有极高的审美境界,所以在他之后的很多朝代的书法家都愿意接受他。人们把羲之尊为"书圣",恐怕就是这个道理。

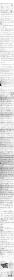

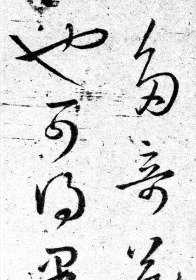

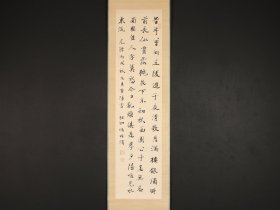

《十七帖》是著名的王羲之草书代表作,因卷首由"十七"二字而得名。原墨迹早佚,现传世《十七帖》是刻本。唐张彦远《法书要录》记载了《十七帖》原墨迹的情况:"《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本也,一百七行,九百四十三字。是煊赫著名帖也。太宗皇帝购求二王书,大王书有三千纸,率以一丈二尺为卷,取其书迹与言语以类相从缀成卷。"

此帖为一组书信,据考证是写给他朋友益州刺史周抚的。书写时间从永和三年到升平五年(公元347-361年),时间长达十四年之久,是研究王羲之生平和书法发展的重要资料。清人包世臣有《十七帖疏征》一文可以参考。

《十七帖》是一部汇帖,以第一帖首二字"十七"名之。凡27帖,134行,1166字。其中的一些帖尚有摹本墨迹传世,如《远宦帖》、《游目帖》等。据载:唐太宗好右军书,搜集王书凡三千纸,率皆以一丈二尺为一卷,《十七帖》即其中的一卷。唐张彦远《法书要录》云:"《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本,一百七行,九百四十三字,煊赫著名帖也。"此载略与今传本异。摹刻本甚多,传世拓本最著名的有明邢侗藏本、文徵明朱释本、吴宽本、姜宸英藏本等。唐蔡希综《法书论》说:"晋世右军,特出不群,颖悟斯道,乃除繁就省,创立制度,谓之新草,今传《十七帖》是也。"唐宋以来,《十七帖》一直作为学习草书的无上范本,被书家奉为"书中龙象"。它在草书中的地位可以相当于行书中的《怀仁集王羲之书圣教序》。

《十七帖》风格冲和典雅,不激不厉,而风规自远,绝无一般草书狂怪怒张之习,透出一种中正平和的气象。南宋朱熹说:"玩其笔意,从容衍裕,而气象超然,不与法缚,不求法脱,其所谓一一从自己胸襟流出者。"全帖行行分明,但左右之间字势相顾;字与字之间偶有牵带,但以断为主,形断神续,行气贯通;字形大小、疏密错落有致,真所谓"状若断还连,势如斜而反直"。

《十七帖》用笔方圆并用,寓方于圆,藏折于转,而圆转处,含刚健于婀娜之中,行遒劲于婉媚之内,外标冲融而内含清刚,简洁练达而动静得宜,这些可以说是习草者必须领略的境界与法门。

此帖前人评价甚高。如宋黄伯思说:"此帖逸少书中龙也"。朱熹说"玩其笔意,从容衍裕,而气象超然,不与法缚,不求法脱。所谓一一从自己胸襟中流出者。"也有人认为此帖"笔法古质浑然,有篆籀遗意"。这些评价都很中肯。尤其说它们写的从容、不受法的拘束,好像从自己胸中自然流出一样,最为深刻准确。孙过庭曾说过:"子敬(王献之)已下,莫不鼓努为力,标置成体",即王羲之以下,都是在写字时故意用力,故意要表现自己有自己的艺术风格,这样就反而失去书写时的自然之美了。这种对比式的评论,对书法欣赏很有启示。

草书是王羲之擅长的书体之一。在王羲之之前,章草已经非常成熟。从魏晋时期流传下来的一些出土资料来看,这个时期今草已经有一定程度的发展,当然还没有完全与章草分离。王羲之总结了前人的成果,在师法张芝以及东晋以前其他书法家的基础上,一变汉魏朴质书风,而创妍美流便之草书,为今草确立了一个基本的标准,使今草与章草的界限变得分明起来,成为两种书体。他笔下的今草结构随笔势而变得自由灵活,充分体现草书"删难省繁,损复为单"的特征。从实用的角度上说,这更加便于提高书写的速度,字势连绵,笔断意连,书写的艺术性也加强了。其形态纵横牵掣,钩环盘纡,神态自若,具有变化无穷的美,笔画上改造了章萆的"抑左扬右"式的波磔,而代之以随起随收、流畅自然的笔触。

由于王羲之在书法上有极大的贡献,所以在他身后,历代都将他的书迹视为至宝。因此,东晋时期的书家中,数他留下的作品最多。现在我们所能见到的墨本草书有《七月一日帖》、《寒切帖》、《初月帖》、《远宦帖》、《上虞帖》、《长风帖》、《游目帖》、《此事帖》、《大道帖》、《行穰帖》等,皆为唐宋时期的摹本。从这些最接近于真迹的摹本来看,风格各不相同。其中《寒切帖》、《远宦帖》尚有章草遗意,点画古拙,多不牵连;《初月帖》、《上虞帖》、《游目帖》、《行穰帖》等运笔轻快,流美自然;而《大道帖》则奔放驰骋,一曳如风。王羲之草书传世之作更多的是以刻帖的形式流传至今,其中影响较大的有《十七帖》和《淳化阁帖》中的草书。

梁于渭,字杭雪,广东番禺人。光绪十一年(1885)举人,十五年(1889)进士,官礼部祠祭清吏司司员。以能文能画著称。他自视甚高,却一生坎坷失意。有三件事使他始终难以释怀:一是自负雅才,中进士后却没能进翰林院;二是参加工作后,屡遭同事妒忌排挤;三是他是入赘女婿,后因故与妻子失和,以致无家可归。于是形成心病,无法自解,不免举止怪异,违俗骇时。晚年潦倒之甚,只得借寓南海学宫中的孝弟祠,靠卖画为生。

梁于渭人品本高洁自持,不肯俯随流俗。有次一个不学无术的富家子弟靠出钱请替枪代考,才中了个小秀才。此人高兴之余,就想装点风雅,愿出重酬请梁画一幅中堂和一副横批,准备挂在大厅上以显气派。梁此时生活窘逼,重酬面前,不得不为之迁就,但内心却老大不乐意。于是给他绘一幅中堂,上面画了一个大铜钱,钱的中孔上插上几朵牡丹花。看起来是花开富贵、钱财满屋的画面。横批则画了一片城西泮塘风景,那是几片蕹菜(即通菜)田,田中水清叶绿,勃勃有生气。富儿得到后,初则大喜,继竟收藏不敢悬挂,只好自认晦气。原来中堂的画是讥其用钱买来的功名,而横批则寓意其文章如蕹菜之不通也。

喜画花卉,晚嗜山水,法元人,意境宕逸。博学多能,尤好金石,藏六朝至唐、宋碑志千余种,蓄古钱造像甚夥。遗著《麟枕簿》为考证金石之作,未印行。

相关推荐

-

十七帖宝晋斋法帖 宗九奇藏本反白本。纸本大小27.21*532厘米。宣纸原色原大复制

九五品廊坊

¥ 385.00

-

十七帖宝晋斋法帖 宗九奇藏本反白本。纸本大小27.21*532厘米。宣纸微喷印制

九五品天津

¥ 385.00

-

明拓 宝鸭斋兰亭之太清楼摹开皇本 故宫博物院藏 高精复制品

九五品北京

¥ 260.00

-

清刻本,李寿廷先生书《朱子格言抚本》京都翰宝斋藏板,“咸丰癸丑楚北李树人敬书”大开本、一册全

七品晋中

¥ 320.00

-

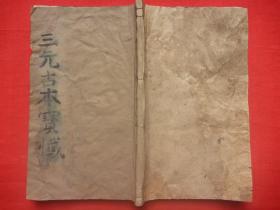

道藏精品*光绪丙子木刻大字本(活字)*广邑留清斋藏版*孚佑帝君(纯阳子)著、隆钟序*《三元古本宝忏》*全1册*保真!

八五品南昌

¥ 3000.00

-

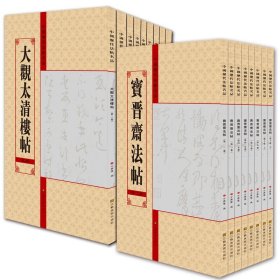

正版书籍中国历代法帖名品系列17本 大观太清楼帖宝晋斋法帖等 毛笔碑帖书法练字帖 亓兴隆 繁体旁注 大观太清楼帖宋拓真本(第2卷)

全新上海

¥ 260.47

-

【原版闪电发货】中国历代法帖名品系列17本 大观太清楼帖宝晋斋法帖等 毛笔碑帖书法练字帖 亓兴隆 繁体旁注 大观太清楼帖宋拓真本(第2卷)

全新南京

¥ 260.47

-

【原版闪电发货】中国历代法帖名品系列17本 大观太清楼帖宝晋斋法帖等 毛笔碑帖书法练字帖 亓兴隆 繁体旁注 大观太清楼帖宋拓真本(第2卷)

全新上海

¥ 260.47

-

中国历代法帖名品大全书籍 大观太清楼帖全集9册+宝晋斋法帖全集10卷共8册 宋拓真本北宋官刻丛帖王羲之等名家经典珍品行楷草书

全新广州

¥ 276.06

-

宝玥斋策划:善本碑帖精华05-褚遂良书《宋拓伊阙佛龛碑 》特装本,明何良俊清森阁旧藏宋拓本 国图藏本,售价528元包邮

全新

¥ 528.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价