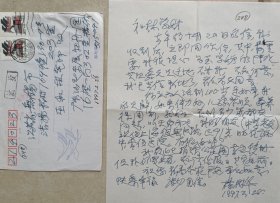

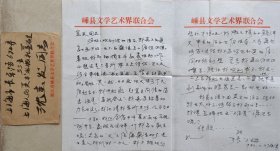

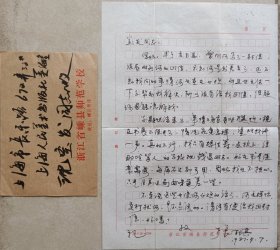

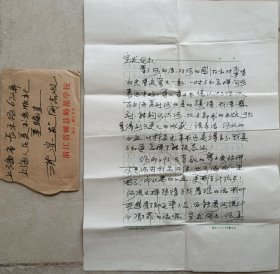

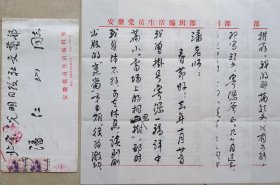

【中大校友旧藏】文毫鲁迅日记中多次提及的杨冠珊老先生,国立中央大学校友,收藏家,书痴杨树华致中大学长巫和林信札及实寄封

¥ 260 八品

仅1件

湖北武汉

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者杨树华

年代90年代 (1990-1999)

页数1页

尺寸24 × 16 cm

上书时间2024-05-22

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 商品描述

-

杨树华(1912一2001), 原名杨冠珊,澄海上华冠山人。是一位有几十年教龄的退休老教师,收藏家,书痴。1927年怀着无限敬佩的心情先后4次给鲁迅先生写信,谈谈他对新文学的看法,并向鲁迅先生请教写作。鲁迅先生百忙之中仍谦逊热情亲自回复了这位爱好文学追求进步的少年的信。“还认真地修改了寄去的习作,在回信中鼓励学新文学,敢写真实的人生。1930年秋考入南京国立中央大学法律系。

当时的南京大学集中了各学科的名家:马寅初、吴梅、徐悲鸿、徐志摩等。曾求教于词典学家吴梅等人。在这些名师的指导下开始专心致志地博览群书和有目的地藏书。大学期间,受郑振铎、赵景深、谢国桢等名师的指点,收藏的书籍文化品位更高,更为系统化。南京中央大学毕业后回到汕头金山中学教学,桃李满天下。

鲁迅先生曾在日记中多次提及的杨冠珊老先生把自己收藏多年的大部分书籍、名人名画和信札捐献出来,表现出一个老知识分子一片赤诚之心。

自幼笃爱藏书,一生嗜书如命。藏书中多为新文学书刊和明清的线装本,在抗战前曾多达10000册,可惜在战乱和文革中三遭劫难,散失殆尽。后又再收集,现藏书中珍本、善本、孤本颇多,是汕头特区藏书界有名的老一辈。自1994年至今年上半年以来,杨老师把2078册书和一部分的名人书画、信札捐赠给汕头特区澄海市图书馆,还把价值1000美元的《弘一大师全集》送汕头市图书馆馆藏。此外,他还曾在一批珍本、绝版书和1000多份名人信札赠给北京现代文学馆。潮汕历史文化研究中心也收藏有他赠的一些古代字画。杨老师捐藏书一事在汕头文化界传为美谈。

忆我的母亲巫和林

我的母亲巫和林,1912年生于江阴顾山,自幼家境较贫穷,自家无房屋地产,早年丧父。父亲在世时租了同学方锡琛(后也是中大学生)家一处二开间门面的房屋,开了家中药店,家境稍有好转。母亲从小学起就勤奋好学,且喜欢篮球等体育活动。在江苏省苏州第二女子师范学校时,同窗共读的有吴健雄(后也进入中大)、钱秀玲(现在比利时)、宋清如(朱生豪夫人)和方锡琛等等著名女中英杰。

母亲1934年毕业于中央大学法学院法律系,一如既往,在校期间学习成绩仍是名列前茅,也常参加篮球等体育运动。同班同学有:班长钱沆(邵力子之外孙、民盟成员)、韩德培、沈嘉元、吴小圃(女)、陈为玉(女)、张丕环(女)、沈志新(女)、鲁滨持、潘应琪、徐建杰、杨树华、王名驯、丁惟兰(女)、王美丽(女)、迈时、宗舜等。母亲此后的一生常常得到中大同班同学的帮助和支持。

谈起母亲离不开父亲,1934年适逢浙江杭州学生运动,我父亲是杭州学联主席,学生运动的主要领导人,被捕入狱,幸得母亲的积极营救和杭州及中大法学院正义师生的支援,并由当时的浙大校长保释出狱。从此我母亲紧随着父亲,走上了一条艰难坎坷的行程。首先是父亲去德国留学的官费名额被取消,行动也受到限制;随后被派往修建军用机场时,由于父亲的不合作要受到军法处置。江苏老家并不很宽裕的祖父设法凑了千元银洋钱,交了出去才算了结。之后父母辗转来到当时属于云南的攀枝花,负责修治金沙江段。那时当地汉族和金沙江对面的少数民族矛盾甚深,时有战斗,但我们家却和当地双方民族相处都很融洽。父亲还对少数民族的首领谈起要把自己三个儿子中的长子送给少数民族。我们的家在金沙江畔的一幢草屋中,从窗内望出去常能看见南亚虎(现几灭绝)在周围活动。

1941年5月19日,父亲由巧家返回攀枝花,途中因马失足从高山上跌入深谷伤重因公牺牲。大约又过了一年多,母亲奉调带了我们3个男孩(最大八九岁,最小三四岁),经过雪山,渡过波涛汹涌河上的拉索,辗转来到贵州赤水河边的元厚小镇(我记得当时好像就叫猿猴),在一个小小的合作社里当营业员,虽只是卖卖酱油盐巴之类的小东西,也要受到单位里少数人的排挤和刁难甚至诬陷。过了约一二年,母亲又带着3个孩子来到重庆,在中大同班同学张丕环的帮助下做了小学教师,由于父亲的缘故,日子仍不很好过。后来遇到了同学文学淑,她的公公不仅是我母亲在中大的老师,而且在中大法学院和司法行政部还担任了要职,这样母亲才到重庆郊外小湾处的司法行政部里当了一名普通的科员。抗战胜利后回到南京,母亲仍在司法行政部民事司属下当科员。科里全是女的,和我母亲相处也很融洽。

新中国成立前,母亲又带着3个孩子和留在老家的我的外婆和妹妹,举家6人回到无锡。又是在中大同班同学钱沆班长(曾任无锡政协委员)的帮助下,在无锡地方法院及新中国成立后的人民法院中谋得了一份工作。之后不久,江苏省干部转业速成中学在无锡成立,我母亲转入该校任教,数年后,速中任务完成撤销,母亲也就转入普通中学任教,最后在无锡市七中退休(市七中后改称为江南中学)。

母亲经常惦念着中大。他一生勤劳,人缘也好,直到2005年11月27日第二次脑梗住院前,她生活一直自理,料理家务,不仅不愿成为家中的负担,甚至一直都是家中不可缺少的人。当时发病前一日还自己用木盆洗澡、洗衣。甚至今年4月15日病情好转回家后,她还每天做些力所能及的轻便家务和看家。

我和母亲长期生活在一起,我对他的评价是:平凡又伟大。

平凡的是,她一生既未轰轰烈烈,又未大起大落;她也有着一般做母亲的心。

伟大的是:她的青年和中年时代为了保护丈夫和子女,牺牲了自己的一切;我母亲又把她的中年和老年献给了她的学生。

2006年10月30日重阳节清晨,母亲醒来,首先谈起自己的故乡、幼时的同学、谈起自己在学校的情况。重阳节清晨8点零5分,母亲含着微笑失去了知觉。他最后的一段话有:“今天是重阳节”(均留有录音)。直到2006年11月6日1点整她离开人世,之间,从没有醒过。她是含着笑走的,她安息了。

(巫和林长子洪定中记述于2006年11月11日)

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价