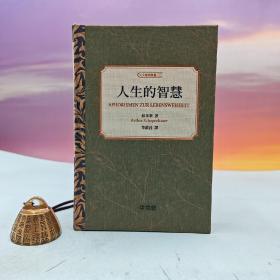

限量布面印花精裝毛边本 · 叔本华 著;韦启昌 译(韦启昌签名+钤印)· 香港中和版《人生的智慧(豆瓣9分以上)》(布面精装,一版一印)

本书定价港币148元

¥ 132 全新

库存2件

作者叔本华 著;韦启昌 译

出版社香港中和出版有限公司

ISBN9789888812233

出版时间2023-04

装帧精装

开本32开

页数401页

货号9789888812233

上书时间2024-05-23

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 29小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

本书定价港币148元

內容簡介

◎大師經典

集叔本華哲學思想之大成

◎人生指南

寫給平凡你我的幸福論

◎名家譯作

德文原版為底本精心翻譯

《人生的智慧》一書選自叔本華晚年的最後一部同時也是讓他聲名鵲起的著作《附錄和補遺》。

這本書討論的事情與我們的世俗生活至為接近,諸如健康、財富、名聲、榮譽、養生和待人接物所應遵守的原則等。叔本華也儘量從世俗、實用的角度考慮問題,並用通俗易懂的語言傳達其深刻而透徹的哲學思想,尤其適合大眾閱讀。

叔本華認為人們幸福與否的要素有三,那就是人的自身,人擁有的財產,還有人所展現的表像,並分三個章節進行詳細論述,使人們明白人生的本質是什麼,從而找到讓人生幸福的方法。更整理出50多條言簡意賅的建議,點破人生常遇的思想囹圄。他的觀點與蘇格拉底、亞里士多德、康德等人哲學思想融合互證,深入淺出地指導人們更好的理解人生、獲得幸福。

本書特色

1. 叔本華晚年回望人生的經典之作,暢銷全球兩個世紀,所蘊含的價值經久不衰;

2. 站在哲學的高度,以通俗的語言和常規經驗的角度,解讀世俗人生繞不過去的健康、智力、精神思想、財富、名譽、聲望、人際關係等問題;

3. 托爾斯泰、屠格涅夫、尼采、瓦格納等大師推崇備至、相見恨晚;

4. 以德文原版為底本的韋譯版通行20年,此次重譯力爭達到「信達雅」

作者簡介

[德]阿圖爾·叔本華 Arthur Schopenhauer

德國著名哲學家,唯意志主義和現代悲觀主義創始人。1788年2月22日誕生在但澤(今波蘭格但斯克)一個異常顯赫的富商家庭,自稱「性格遺傳自父親,而智慧遺傳自母親」。他一生未婚,沒有子女,以狗為伴。叔本華家纏萬貫,但不得志,一直過着隱居的生活。25歲發表了認識論的名篇《論充足根據律的四重根》。30歲完成了主要著作《作為意慾和表象的世界》,首版發行500本,絕大部分放在倉庫裡。53歲出版《倫理學的兩個根本問題》。62歲完成《附錄和補遺》,印數750本,沒有稿費。65歲時《附錄和補遺》使沉寂多年的叔本華成名,他在一首詩中寫道:「此刻的我站在路的盡頭,老邁的頭顱已經無力承受月桂花環。」1860年9月21日在法蘭克福病逝。

譯者簡介

韋啟昌,1962年生於廣州,現於澳大利亞行醫。

有兩樣東西可說是我這一生中的摯愛,能有緣對其深入了解並從中得益,我真是夠幸運的。這兩樣東西就是叔本華的著作和古老的中醫。

叔本華的著作給予了我許多,翻譯它們是某種微不足道的答謝。正如中醫給予我如此之多,我就以中醫給病人解除痛苦作回報一樣。看到讀者通過我的譯本而欣賞到叔本華,就猶如看到病人經過我之手解除了病痛。對我來說,最實在的報酬不過如此。

當初翻譯叔本華的著作,並沒想到能夠出版。現在這些曲高和寡的書竟有幸一版再版,已經相當難得。至此,筆者夫復何求?

譯著包括:《人生的智慧》《叔本華思想隨筆》《叔本華美學隨筆》《叔本華論道德與自由》《叔本華哲學隨筆》《叔本華哲言錄》《教育家叔本華》《兒童的人格形成及其培養》。

目錄

重譯序言 I

譯者序 VIII

引言 001

第 1 章 基本的劃分 005

第 2 章 人的自身 019

第 3 章 人所擁有的財產 063

第 4 章 人所展現的表象 077

第 5 章 建議和格言 173

第一部分 泛論 174

第二部分 我們對待自己的態度 192

第三部分 我們對他人應採取的態度 252

第四部分 我們對命運和世事的發展所應抱持的態度 298

第 6 章 人生的各個階段 317

附 叔本華的生平軼事 353

叔本華哲學的神奇魅力與影響 383

參考書目 401

譯者序

《人生的智慧》一書是德國哲學家阿圖爾.叔本華(Arthur Schopenhauer,1788—1860)的晚年之作。叔本華一直被人籠統地貼上「悲觀主義哲學家」的標籤。他一生並不得志,一直過着隱居的生活。在去世前幾年,他才獲得應有的聲譽。在這之前,幾乎所有與他同時代的哲學家都心照不宣地一致對他的哲學絕口不提。據叔本華認為,這是他的同行出於對他獨特、深刻的哲學的害怕和嫉妒不約而同想出的陰招。按照現在的流行語,就是「封殺」。叔本華聲譽鵲起以後,並不意味着他的哲學就此深入人心。除了叔本華時來運轉的原因以外,那種突然廣受歡迎的現象多少包含了大眾追捧時髦的成分。叔本華的哲學,一如世間任何事物,經過流行的巔峰以後,重新歸於相對的沉寂。這固然與世人普遍膚淺的理解力有關——人們因而寧願一勞永逸地接受令人舒服的樂觀世界觀,同時,其中也有這一方面的原因:那些無知者或者不負責任的人隨意給叔本華哲學貼上荒謬、誤人的標籤,諸如消極厭世、悲觀絕望,等等,而常人出於懶惰,未加考慮和研究就把叔本華的哲學認定為這個樣子。畢竟,叔本華的哲學「唯真理是務」(叔本華語)。它直透事物本質的深刻、冷峻和毫不妥協,與常人膚淺、顛倒、虛妄的世界觀格格不入。深刻的哲學必然滲透着常人所認為的悲觀意味,因為「天地不仁,以萬物為芻狗」,它並不以人們的意志為轉移。常人只是一廂情願、出於個人喜好而主觀地粉飾、美化生活及其目的。在兩次世界大戰以後,人們不得不重新審視嚴肅、深刻的哲學,尤其是叔本華的哲學。在第一次世界大戰前的西方,到處瀰漫着膚淺的樂觀主義,人們對人的完美、科學的進步深信不疑。第二次世界大戰更加完全地打碎了那些空洞的美好願望和令人陶醉的樂觀主義。除了盲目的思想被無情的事實明顯擊破的非常時期,人們的目光仍然是短視的,思想仍舊懈怠,他們不願也不能夠深思。所以,叔本華的哲學在平常時期注定就是曲高和寡,它只在少數思想深遠的人們的頭腦中扎根和傳播。

在叔本華奠定名聲之前長達六十多年不獲承認的沉寂時期,他從來不曾懷疑過自己的天賦使命。從早年起,他就筆耕不輟,隨時把自己的所思記錄下來,並整理成著作。在《作為意慾和表象的世界》一書的序言裡,他說「真理是我唯一的指路星辰」。他只寫出他認定為真理的東西,其他一切完全被置之度外。世人的不理解和排斥在他眼裡是最正常不過的事情,正所謂「不笑,不足以為道」(老子語)。叔本華是位語言大師,他的思想形諸冷峻、簡明、流暢的文字,每個字詞都精確、講究,但又不失自然;遣詞造句莫不打上叔本華鮮明的思想和人格個性的烙印。叔本華在進行思想推論時,個中環節可謂絲絲入扣,沒有絲毫的牽強附會。細膩之處無不顯示其作為哲學家的深思和縝密。這樣濃縮、冷靜的文字,加上辛辣的諷刺和幽默,以及隨手拈來的古代作家的思想精華(特別在這本書裡),使他的表述既嚴謹又不枯燥,既冷靜又不乏想像力,既迂迴曲折又不失暢快淋漓,既簡樸又不失雅致——大自然與藝術在叔本華的著作裡合二為一了。一切矯揉造作、晦澀模糊、假話空談——這些為語言所駕馭、在哲學著作裡最常見的毛病——完全與他絕緣。甚至叔本華喜歡運用的比喻也顯示了他的思想平實,不脫離實際,因為這些比喻莫不取自人們日常接觸的具體事物。當然,他對空洞抽象、花哨虛假的蔑視,肯定與他的深刻、豐富的思想有關。而這又直接歸於他與生俱來的、天才的認識力。另外,他用不着為金錢、虛名寫作。他的不獲承認反倒為他免除了名聲的包袱。叔本華為他的巨著《附錄和補遺》所引用的這一句拉丁文題頭語「把整個一生都獻給了真理」,確實是他作為哲學家的一生的真實寫照。因深刻而挑剔的哲學家尼采對他的哲學一度推崇備至,曾寫下《作為教育家的叔本華》的讚美文章。音樂大師瓦格納特地把自己的音樂名劇《尼伯龍根的指環》獻給了他。現代主義文學家弗蘭茨.卡夫卡說過:「叔本華是一個語言藝術家,僅僅因為他的語言,我們就應該無條件地讀他的著作了。」

叔本華早在25歲就發表了《論充足根據律的四重根》,這一著作至今仍是認識論的名篇。1818年,他完成了主要著作《作為意慾和表象的世界》第1卷,時年才30歲。這部著作是叔本華哲學的核心闡述,討論了認識論、自然哲學、美學和倫理學。整部著作就像德國作家托馬斯.曼所說的,猶如一部交響樂。圍繞「意慾構成了這個世界的內核」這一核心問題,這部著作的內容涵蓋大自然物理世界的各種現象和人的精神現象,從開始到結束,層層深入,首尾銜接,互為呼應而自成一體。世事人生莫不在其中矣。簡直難以想像,這部著作出自一個30歲的人之手!難怪叔本華被托爾斯泰形容為「卓越的天才」。可以說,叔本華的哲學在他30歲時已經完全成熟。接下來的其他著作都是他對這部著作裡提出的哲學觀點的發揮和補充闡述。叔本華跟尼采不一樣,後者是一個永遠的精神思想的漫遊者、漂泊者,他永遠不會停留在已經獲得的結論上,永遠都在激烈地、大幅度地改變和修正自己的觀點。相比之下,叔本華很早就奠定了他的哲學大廈,在之後的時間只是做着裝修和局部擴充的工作。但這部著作首版發行時,幾乎無人問津,所印刷的500本絕大部分放在倉庫裡。

叔本華是一個意識到自己使命的人。借用一個俗套的比喻:如果說海明威是硬漢文學的代表人物,叔本華就是硬漢哲學的代表人物。他接連寫下了《論自然界的意慾》(1836)、《論意慾的自由》、《論道德的基礎》(1840),後兩本著作在1841年合在一起出版,冠以《倫理學的兩個基本問題》之名。到1844年,叔本華已經寫下討論廣闊話題的文章。他希望出版商能夠把擴充了內容的《作為意慾和表象的世界》再版發行。鑑於這本著作第一次出版所遭受的冷遇,出版商熱情不高,最後只是很不情願地出版了兩卷《作為意慾和表象的世界》的擴充本,這次仍然沒有引起多大的回響。在這之後,叔本華窮6年之功,把長時間以來寫下的散論文稿做了一番梳理和增刪,合為兩冊,冠以《附錄和補遺》之名。這部著作的前14章是叔本華對已在《作為意慾和表象的世界》中提出並闡明的基本哲學觀點,從更細的不同方面做了補充闡述;第15章以後的內容則涉及更加廣泛的話題,例如讀書、文體、女人、自殺等。對叔本華哲學基本理論不甚了解的讀者,仍然可以毫不費力地理解這些文章。

1850年,叔本華一生中最後一部著作《附錄和補遺》終於完成。在費盡周折、耽誤和失望以後,叔本華的密友和崇拜者弗勞恩斯塔德終於成功說服柏林一家出版商,出版了這兩卷著作,印數只有750本,叔本華獲贈10本,卻沒有稿酬。此時的叔本華,就像他在這部著作末尾的一首詩裡所說的:「此刻的我站在路的盡頭,老邁的頭顱已經無力承受月桂花環。」

叔本華的運氣終於姍姍來遲。不久,這部著作就引起了英國評論家約翰.奧森弗德的注意。他在《威斯敏斯特和國外文評》雜誌發表了對叔本華這部雜文式著作的評論文章。叔本華的好朋友奧托.林納讀到了這篇文章,並找人譯成德文刊登在一家德國報紙上。叔本華的哲學牆內開花牆外香,由此一舉成名。叔本華從默默無聞到登上聲譽的最高峰幾乎是一夜之間的事,多年來受到的冷遇和忍受的苦澀、怨憤終於獲得了某些補償。這個老智者在成名後表現出來的孩子般的沾沾自喜,其實說明了叔本華曾經忍受了多大的不公平和由此產生的失望!不過,令他欣慰的是,他的話終於應驗:「真理可以耐心等待,因為真理是永存的。」

《人生的智慧》一書選自《附錄和補遺》,它其實是獨立成篇的。這本書討論的事情與我們的世俗生活至為接近,諸如健康、財富、名聲、榮譽、養生和待人接物所應遵守的原則等。正如叔本華所說的,在這本書裡他儘量從世俗、實用的角度考慮問題。因此,這本書尤其適合大眾閱讀。雖然他儘量放棄了居高俯臨的審視角度,但關於錯綜複雜並因此眾說紛紜的世俗人情的話題,經過這位思想大師一貫深刻而因此透徹的討論之後,變得清晰簡明,話題也幾已窮盡。

為方便廣大讀者閱讀,譯者在這裡對叔本華最根本的、在這本書裡重複出現的「意慾」(wille)一詞作簡單的解釋。根據叔本華的理論,意慾是這個世界的本原,它超越時間、空間和因果律以外,既沒有原因也沒有目的,它盲目,不顧一切地爭取客體化。我們這個存在於時間、空間,遵循着因果律的複雜多樣的現象世界就是意慾的產物和表現,是意慾在時空中的客體化。由於意慾在客體化的過程中遵循着個體化原理,亦即存在於現象世界中的具體、單個組成部分的意慾各自為戰,為生存、發展而努力;在現象界中,這也表現在低一級的形態向高一級的形態的爭取、鬥爭之中,所以,意慾客體化的過程是一場永恆的、無目的的鬥爭和發展;它與痛苦和災難不可分割地聯繫在一起。對叔本華的意慾也有中文翻譯為「意志」,筆者認為,「意志」一詞在中文裡是與人的認知,亦即與人為的具體目的、決定和計劃有關的心理狀態,和「毅力」一類詞相似。叔本華的wille,其現象卻是盲目的,沒有目的的慾望、意願、恐懼等,與認知沒有直接的關係。所以「意慾」實為wille一詞更加精確、貼切的中文譯詞。

此書篇幅不長,但前後耗費了譯者兩年的業餘時間。如果能讓有緣的讀者就此淺嘗叔本華的思想魅力,譯者已經心滿意足了。

韋啟昌

2000 年夏於珠海

2014 年修改於澳大利亞

相关推荐

-

故宫营造【限量布面精装毛边】

九五品上海

¥ 138.00

-

诗歌名物百例 限量毛边本 布面精装

全新威海

¥ 458.00

-

文城 布面精装 限量毛边本 唯一编号523

全新广州

¥ 120.00

-

北平风物 布面精装毛边本 限量300部

九五品郑州

¥ 399.00

-

故人书简(布面精装限量毛边本,未拆封)

九五品上海

¥ 480.00

-

文明之旅 (毛边本)布面精装限量珍藏版

全新廊坊

¥ 66.00

-

文明之旅 (毛边本)布面精装限量珍藏版

八五品

¥ 80.00

-

牛虻纪念版—布面精装毛边本 限量200册

全新信阳

¥ 150.00

-

随想录【布面精装 限量毛边本 附藏书票】

八五品廊坊

¥ 380.00

-

生与死:明季士大夫的抉择【限量布面精装毛边本】

全新广州

¥ 108.00

— 没有更多了 —

![限量精装毛边插图本 · [法] 玛格丽特·尤瑟纳尔著《东方故事集(豆瓣评分8.5)》(上海三联书店:GuRu系列)](https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/aaccccec/347f5387be541a08_s.jpg)

以下为对购买帮助不大的评价