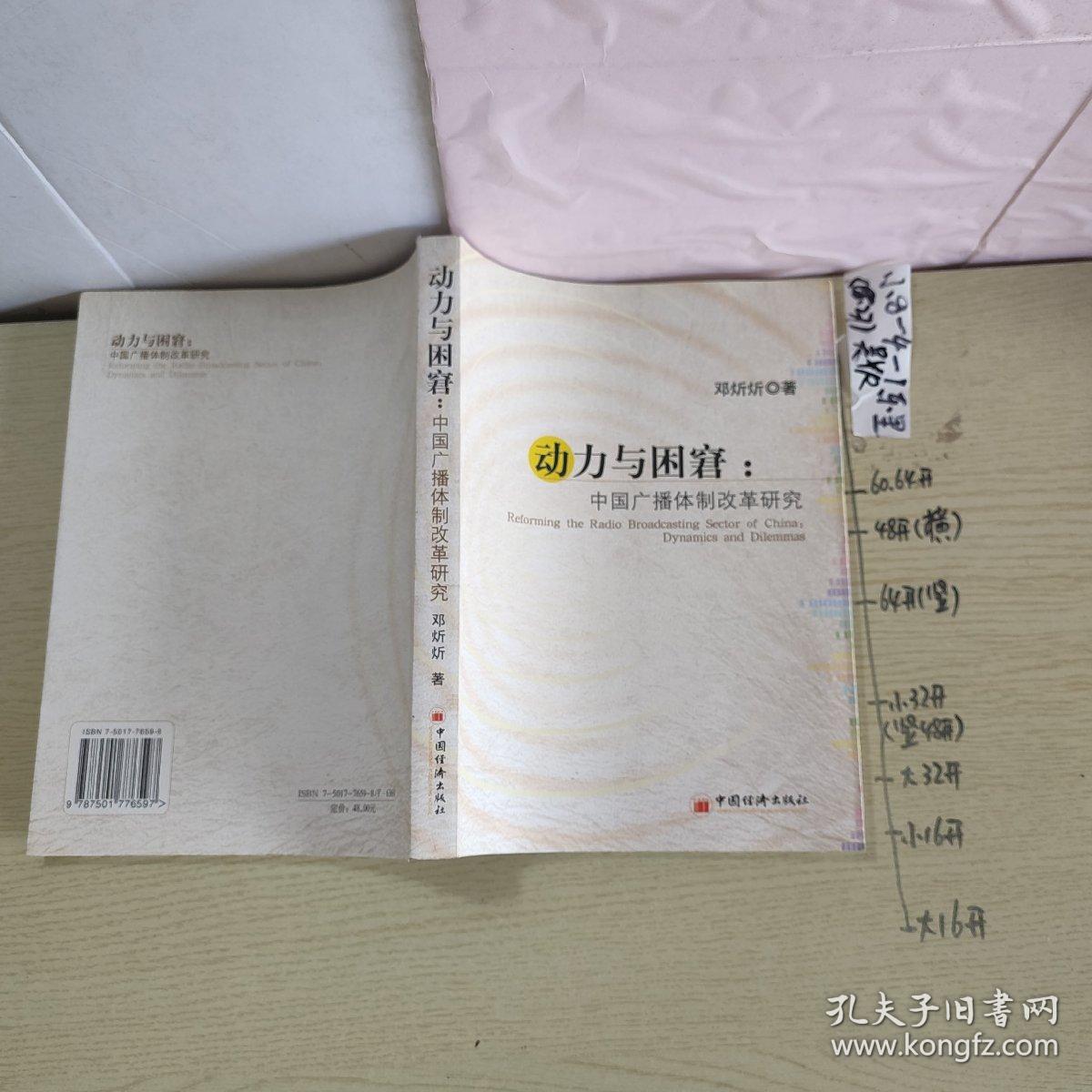

动力与困窘:中国广播体制改革研究(签名本)

¥ 19 4.0折 ¥ 48 九五品

仅1件

四川成都

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者邓炘炘

出版社中国经济出版社

出版时间2006-09

版次1

装帧平装

货号小8-4-1东里

上书时间2023-06-27

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 20小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 邓炘炘

- 出版社 中国经济出版社

- 出版时间 2006-09

- 版次 1

- ISBN 9787501776597

- 定价 48.00元

- 装帧 平装

- 开本 其他

- 纸张 胶版纸

- 页数 528页

- 字数 428千字

- 【内容简介】

-

一个时期以来,对改革的反思成为人们讨论的焦点。摆在面前的这本邓炘炘教授的专著亦是一本专门反思中国广播体制的力作。作者有较丰富的专业资历,为什么要进行这项研究?这源于一个不仅限于作者个人的困惑,即从中国革命的历史经验出发,任何社会的重大历史变迁,都离不开大众传媒的信息传抪、沟通协调和舆情呈现的作用。回首二十多年的经济改革,作者发现,大众传媒行业及其体制改革在中国改革开放的计划排序表上,始终没能占据优先位置。作为参与改革推动改革的重要行业,其自身的改革始终具有被动性,这是一个矛盾。这种问题性显然抓住一个改革过程中的症结,即改革的权力能不能也成为改革的对象?有别于从上个世纪末以来热心于大众传媒的经济效能的无穷文字,作者的研究别开生面,从一个传媒行业的运作机制的历史形成和演变脉络展开,从而呈现出研究的针对性和案例性:从体制环境到媒介特性,从传媒生态到身份转型,从法规框架到制度约束,从业务流程到学理追踪,作者从容推论,考证翔实,这不仅和时下泛滥成灾的空疏学风拉开距离,更凸现出问题意识的把握力度,在理论方法和问题逻辑的综合能力上达到一个新的学术高度。

本书的研究对象是改革开放以来中国广播体制改革的发展和变化。为了进行比较全面的考察和分析,也为了清楚地呈现研究的过程和结果,本书采取了纵向历史的概括梳理和横断截面的思辨讨论相结合的架构搭建法,在这一经纬交织的延展过程中,融入了社会、政治、经济和传播等观察维度。本研究的目的不在于提出终极性的结论或功利性的对策,而在于为正处社会转型期的中国广播体制改革的运行,构建一个对之进行观察和认识的透视框架。这一努力是否成功,还有待评判。 - 【作者简介】

- 邓炘炘 博士、教授、中国传媒大学传播系主任、北京网络媒体协会理事。曾任中国新闻出版社新闻编辑室主任、中国记协国内部调研员、中国新闻社记者、中国新闻社香港几分社英语新闻部主任、《华声报》(电子版)副主编、香港树仁学院新闻系讲师等职。撰写、编辑、翻译专业学

- 【目录】

-

序一

序二

自序

一 引言:研究对象与内容框架

1.1 研究对象说明

1.1.1 “广播”概念

1.1.2 新时期中国广播体制改革

1.2 内容框架说明

二 广播体制的历史演变和社会环境因素

2.1 多重势力交错下的早期广播

2.1.1 早期电台管理的被动与无奈

2.1.2 收音机执照费实为财产税

2.2 扩大官办、抑制民营的国民党政府广播政策

2.2.1 民营电台的存在呈“租界现象”

2.2.2 从管理电台向管控内容的转变

2.3 武装割据与新中国广播模式的源头

2.3.1 广播电台作为共产党新闻传播手段的延伸

2.3.2 延安广播电台基本运作模式及其扩展

2.4 新中国广播业的整合与新体制的构建

2.4.1 新广播体制的搭建

2.4.2 建国初期传媒生态环境改造

2.4.3 报纸管理原则统领传媒业运转

2.5 建国初期传媒体制调整的制度背景分析

2.5.1 “进京赶考”的政治合法性含义

2.5.2 体制建构的历史约束元素

2.5.3 制度选择的内生性

2.5.4 计划经济体制的基础奠定

2.6 小结

三 广播媒介特性和社会功用

3.1 广播媒介的原生性与派生性

3.1.1 广播特性的主体间性

3.1.2 专守“单信道”的优势与劣势

3.1.3 随伴性接收是一种筛选

3.2 传播学视野下的广播媒介

3.2.1 从社会视角看广播

3.2.2 广播改变人与社会的互动关系

3.2.3 广播是“部落鼓”

3.2.4 麦克卢汉的意义

3.3 广播媒介使用的历史考察

3.3.1 广播长期作为“放大器”

3.3.2 广播作为政治动员工具

3.3.3 广播在“思想解放运动”中的迟滞

3.4 小结

四 转型期的社会变化与传媒生态

4.1 中国的改革开放——以农村经济改革为例

4.1.1 中国改革开放的两个前提准备

4.1.2 农村改革为什么取得了突破

4.1.3 促成产权改革的原因

4.1.4 农村改革的辐射价值

4.2 转型期中国社会阶层变迁的一般性描述

4.2.1 中国社会分层的结构框架

4.2.2 中国的社会转型也是现代化的过程

4.2.3 橄榄型社会结构的转变还未完成

4.3 现今社会结构与传媒业的资源优势

4.3.1 两级分化趋向加剧

4.3.2 广播电视业的行业资源占有优势

4.3.3 广电行业资源优势的特殊性

4.4 社会转型与广播受众的变化

4.4.1 广播接收模式的历史变迁

4.4.2 听众调查提供的启示

4.5 小结

五 政治管理视野下的广播新闻传播运行

5.1 广播理念和运行原则的历史检索

5.1.1 广播长期不能够“自己走路”

5.1.2 改革开放与媒介对话关系

5.2 改革时期的媒介运行政治原则

5.2.1 坚持党的领导是核心

5.2.2 改善党的领导是关键

5.2.3 加强党的纪律是保障

5.2.4 政治原则与时代背景

5.3 关于党的新闻工作原则的对话

5.3.1 政治原则的文件化体现

5.3.2 喉舌定义未能完全澄清

5.3.3 解释“正面报道为主”

5.3.4 特定背景时期的“澄清认识”

5.3.5 传媒改革有赖政治改革的推进

5.4 从政治合法性的角度透视改革

5.4.1 改革是对现存的批判和扬弃

5.4.2 政治合法性是重要的改革视角

5.4.3 传媒无法担当改革争论的平台

5.4.4 强化政治合法性的实际行动

5.5 小结

六 广播业最初的制度改革

七 广播业发展轨迹分析

八 广播业务改革与价值分析

九 现行广播体制的法律框架约束

十 事业单位身份与企业化经营的冲突

十一 现行广播体制的经济学解读

十二 现行广播体制的传播经济学透视

十三 现行广播体制的政治经济学观察

十四 走向制度均衡:双轨体制的价值

结语

附录:为什么需要公共服务广播?

主要参考文献

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价