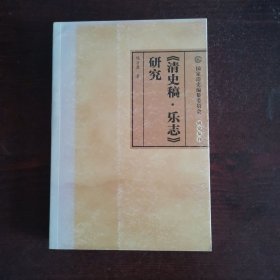

《清史稿·乐志》研究(国家清史编纂委员会·研究丛刊)

¥ 25 八五品

仅1件

送至北京市朝阳区

运费快递 ¥13.00

作者陈万鼐 著

出版社人民出版社

ISBN9787010085906

出版时间2010-02

版次一版一印

印刷时间2010-02

装帧软精装

开本大32开

页数489页

字数390千字

上书时间2017-02-03

评价34好评率 100%

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 41小时

- 好评率 100%

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

- 封面轻微损伤,内页无勾画、折角、污损。

- 商品描述

-

内容简介

《清史稿·乐志》乃传统“正史”乐志后殿。不意九十年后,《〈清史稿·乐志〉研究》著者却批评其短,书中以理论与实验结合,音乐、物理、数学渗透的方法,潜心研究,阐述清代乐理、乐制、音律、乐器和乐舞,见解独到。指正清制“十四律”舛误,填补《清史稿·乐志》阙如的传统音乐和少数民族乐舞,增添清朝国歌、铙乐和西洋音乐、学堂乐歌等,展现了丰富的清朝音乐的内涵。书中印有珍贵的乐谱、乐器、乐舞,图文并茂,令人耳目一新。

目录

引言

卷

第一章 《清史稿·乐志》纂修考

一、《清史稿》纂修梗概

二、现存清史馆纂修乐志稿本述要

(一)乐志《上谕奏议》稿本余堃纂辑赖际熙复辑

(二)乐志《乐典》稿本余堃初辑周爰诹复辑

(三)乐志《乐官》稿本余堃纂辑赖际熙复辑

(四)乐志《乐律》稿本余堃纂辑赖际熙复辑

(五)乐志《乐声》稿本余堃纂辑赖际熙复辑

(六)乐志《乐章》稿本赖际熙复辑

(七)乐志《乐器》稿本

余堃初辑赖际熙复辑

(八)乐志《乐舞》稿本

傅增消初辑周爰诹复辑

(九)乐志《乐器、乐舞》稿本

何葆麟辑

(十)乐志稿本

未著撰人张绍禧缮

(十一)乐志稿本

张采田辑

(十二)乐志刊本

张采田辑

(十三)大清国史乐志稿本

朱鸿纂辑姚文田、钱昌龄复辑

三、《清史稿·乐志》纂修人张采田及其乐志拟例

第二章 《清史稿·乐志》纂修人考

一、清朝纂修乐志动机

二、《律吕正义》上下续编

(一)李光地

(二)魏廷珍

(三)梅彀成

(四)王兰生

(五)徐日升

(六)德理格

三、《律吕正义续编》与《律吕纂要》关系

允祉允祸允禄

四、《律吕正义后编》

(一)魏继晋

(二)鲁仲贤

第三章 清代乐官制度及乐志记述溯源

一、清朝内廷乐官制度

二、清史乐志记述溯源

(一)关于乐史方面

(二)关于乐书方面

(三)关于乐仪方面

(四)关于乐悬方面

(五)关于乐音方面

(六)关于乐律方面

(七)关于乐章方面

(八)关于乐器方面

(九)关于乐舞方面

三、清史专家学者评论

(一)傅振伦《清史稿之评论》对乐志评论

(二)王光祈《中国音乐史·清朝律吕》对乐志评论

(三)杨荫浏《中国音乐史稿·明清音乐理论》对乐志评论

卷二

第一章 中华民族音乐之光——曾侯乙墓音乐文物

一、曾国史略

二、曾侯乙墓出土的音乐文物

三、编钟编磬陈设情形

四、编钟编磬的音乐铭文

五、曾侯乙编钟音乐记名法

(一)关于七音的记名法

(二)关于十二律记名法

六、光耀史册的曾侯乙墓音乐

第二章 中国音律五、七音十二律产生方法

一、五、七音计算方法

二、十二律计算方法

三、三分损益律、纯律、十二平均律音分值比较

四、求三分损益律系统的各律音分值方法

第三章 清制十四律的由来

一、十四律“夷则以微应”与十二律“林钟以徵应”的差异

二、十二律制与十四律制调式比较

(一)十二律制黄钟宫调式

(二)十四律制黄钟宫调式

三、朱载堉十二平均律“略差不远”对十四律的启示

四、辨历代管律与弦律纠葛

五、清代的管律与弦律

卷三

第一章 清制十四律问题

一、清制十四律理论

(一)中国历代乐律的变迁

……

第二章 求清制黄钟长体积面幂周径

卷四

第一章 黄钟理论与实际

第二章 黄钟尺寸及其算法

第三章 铜黄钟制造方法

第四章 清制黄钟律管定音

第五章 清制十四律定律法

卷五

第一章 清制旋宫转调主调起调止调问题

第二章 清制七弦琴生声取分

第三章 清制姑洗笛仲吕笛制作

卷六

第一章 清圜丘大祀音乐与舞蹈

第二章 圜丘大祀初献寿平之章乐器合奏总谱及舞谱

第三章 清代宫廷乐队组织与乐器著录及藩属地域乐器

卷七

第一章 大清帝国国歌及铙歌

第二章 清朝的西洋音乐

第三章 清季新式教育的学堂乐歌

第四章 清代经部乐类书目提要

卷八

第一章 传统音乐

第二章 传统音乐体裁与乐种

第三章 中国少数民族音乐

精彩书摘

锣鼓经,更为生动。

二人台的音乐,从《走西口》一曲,就知道它与西北民歌的关联性。

(三)荆楚支系音乐生态、乐种及代表性音乐

“楚”为湖北、湖南省的别称。周成王封熊绎于“荆蛮”,为楚受封之始,初都丹阳(今秭归县),后徙于郢(今江陵县),春秋时代称王,战国时为七雄之一。“西有黔中巫郡,东有夏州海阳,南有洞庭苍梧,北有汾泾之郇阳,地方五千里,天下之强国也”《战国策·楚策》。奄有今湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、四川巫山以东、广西苍梧以北、陕西郇阳以南,在战国时代皆为楚地。楚文化的主流是“祝融”,部落崇火尊风的原始农业文化,殷人称祝融诸部落为“荆”。楚文化滥觞于西周早期,春秋战国时代,为楚文化鼎盛时期,秦汉之际,是楚文化向汉文化转型期,在集权中央政治统一国家中,楚文化为南方文化之表率。楚音乐文化鲜明独特:楚灵王为章华之台……而以金石匏竹之昌大,嚣庶为乐(《国语·楚语》);楚狂接舆歌而过孔子之门《论语·微子》;还有行吟诗人屈原的《九歌》是南方祀神舞曲,可见古代楚地乐风之盛。近年湖北随县擂鼓墩发掘曾侯乙墓,出土编钟六十五口,石磬三十二片,其他乐器一百二十四件。湖南长沙马王堆驮侯夫人墓,出土十二律管、木瑟(实物非明器)、竽、乐俑,均体现楚地古代音乐乐舞演奏实践形式。尤其曾候乙墓编钟、楚惠王鎛,震惊世界乐坛,视为中华民族音乐之光。

前言/序言

《研究丛刊》是为完成清史编纂工程而出版的四种丛刊中的一种(其他三种是《文献丛刊》、《档案丛刊》和《编译丛刊》),其任务是及时编辑出版清史专题研究的最新学术成果。

修纂清史是新世纪一项规模宏大的文化工程。中央对新编的清史提出了明确的要求,那就是:“编纂的清史质量要高,必须是精品,要注重科学性和可读性。确保编纂出一部能够反映当代中国学术水平的高质量、高标准的清史巨著,使之成为经得起历史检验的传世之作。”(2003年1月28日李岚清在清史编纂工作座谈会上的讲话)这是一个极高的标准,要达到这个标准,需要有很多的条件,作艰苦的努力。其中最重要和最根本的一条,就是要始终不渝地把全部工作建筑在对清代历史的深入研究和不懈探索的基础之上。

专题性研究同综合性学术成果的关系,是任何一个学术工作者都十分清楚的。专题性研究是基础,综合性学术成果则是概括、提炼、深化和升华。一部优秀的综合性学术成果的产生,又为更加宽阔、更加深入的专题性研究提供契机,开辟道路。可以毫不夸张地说,如果没有上个世纪八十多年对清代历史的各个方面的专题研究,也不可能有今天提出清史编纂工程的成熟条件。

作者介绍

陈万鼐,男,1927年生,湖北汉阳人。1949年汉口法学院法学系毕业,曾任台北图书馆编辑兼主任,故宫博物院编纂、主任、研究员迄至退休。其间兼任中国文化大学历史系、戏剧系、研究所讲师、副教授、教授;东吴大学、台湾师范大学音乐研究所及艺术学院教授。著述有《元明清戏曲史》、《音乐文献目录学》、《清史乐志之研究》、《五千年文化集刊天文篇》、《朱载堉研究》等专书21种;戏剧学、目录学、音乐史、科技史等论文153篇。

相关推荐

为你推荐

鲁迅全集

九品成都

¥2100.00

电影 DVD-9 PROOF OF LIFE(中文名:生命的证据、一线生机)(单面双层)夜末央,绿野仙综,魔鬼交易,珍珠港,飞天法宝,小鬼当家,断箭,天罗地网,

九品北京

¥168.00

毛泽东选集一卷本1968年北京中国科学院革命委员会,可能是羊皮封面(存放8302室812室)

九品泰州

¥498.00

六十种曲

八品北京

¥400.00

毛泽东评点二十四史

九五品朝阳

¥12000.00

美国短篇小说选 (上下册一版一印)

九品长沙

¥20.00

中国现代名中医医案精华,一二三册

八五品北京

¥230.00

毛泽东选集1—4卷(山西3印)

全新锦州

¥789.99

毛泽东选集全四卷

八品重庆

¥260.00

朱可夫元帅战争回忆录上下卷/1985年中国对外翻译出版公司

七品长春

¥10.00

战争与和平(全两册)上册,高植/译,横排繁体,精装,1957年一版一印

七五品吉林

¥73.00

宋词鉴赏辞典(上下册)

八五品北京

¥52.00

猪八戒做女婿 法文 美猴王丛书

八五品北京

¥60.00

手抄本一本

八品赣州

¥320.00

谁收藏了圆明园

八五品宿迁

¥145.00

大众电视860期,林忆莲封面 刘德华梅艳芳拉页 万绮雯 蔡济文 叶玉卿 叶倩文 钟楚红 李美凤 罗嘉良等明星

八五品佛山

¥180.00

新概念英语1,2,3,4 英汉对照,新概念英语学习参考(二)(三)(四) 共7本

九品洛阳

¥49.80

天龙八部 全书共五卷

八五品北京

¥35.00

《亨利·沃兹沃思·朗费罗诗集》Wadsworth Longfellow,19世纪美国最重要的诗人之一,他的作品以叙事诗和抒情诗为主,常常描绘美国的历史、传说和自然风光,作品语言优美,情感真挚,深受读者喜爱,对美国文学产生了深远的影响。 摩洛哥羊皮装帧,竹节背压花烫金,理石云纹书口,伦敦名社弗雷德里克Frederick出版发行,品相完美。

九五品长春

¥950.00

极度深寒:朝鲜战争:1950-1951

八五品上海

¥88.00

— 没有更多了 —

微信扫码逛孔网

无需下载

大佳!难得的第一手资料,好评!