社会建构主义的“更多转向”

¥ 4.5 1.3折 ¥ 36 八五品

仅1件

上海闵行

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者安维复 著

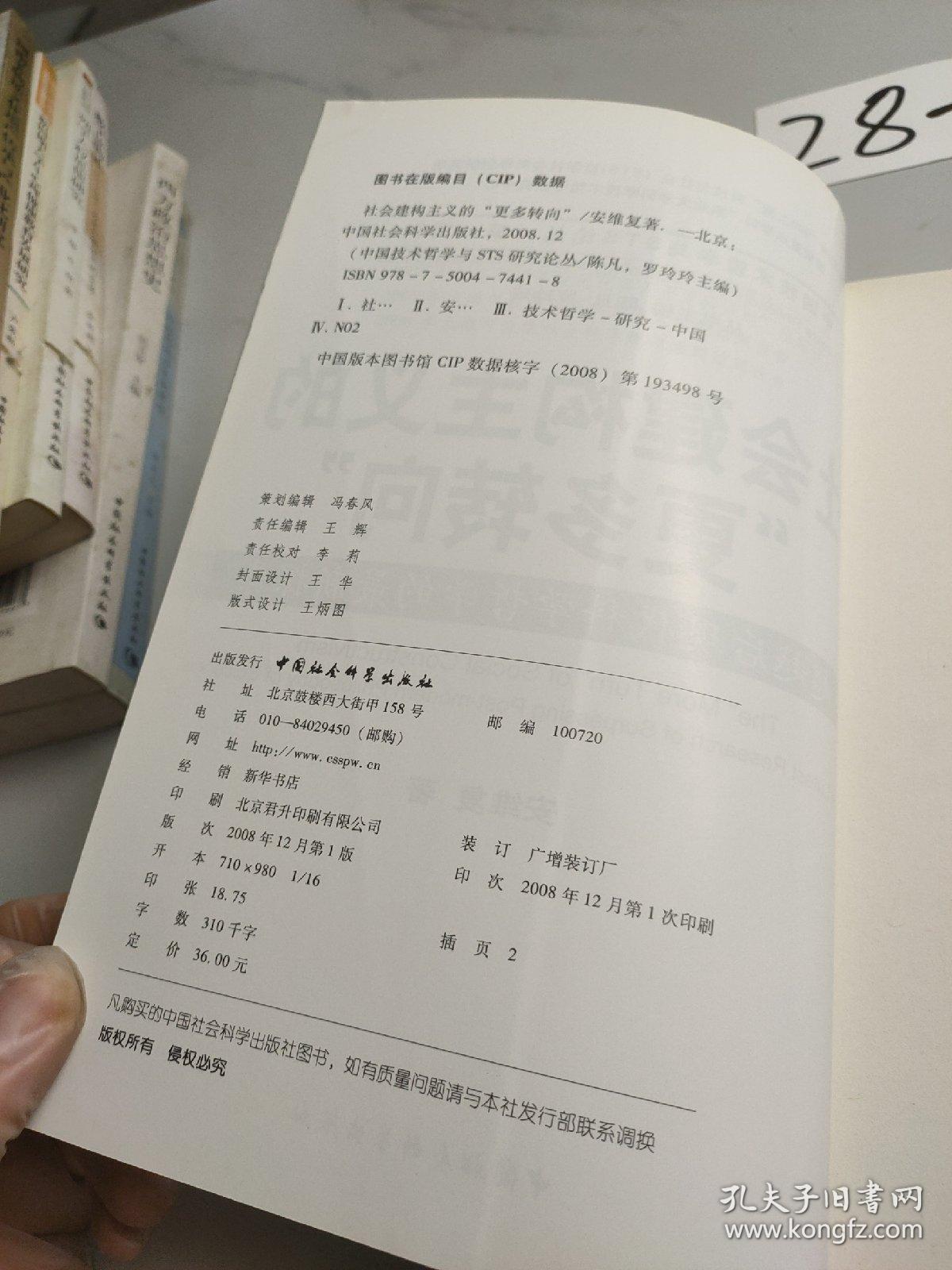

出版社中国社会科学出版社

出版时间2008-12

版次1

装帧平装

上书时间2023-09-16

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

图书标准信息

- 作者 安维复 著

- 出版社 中国社会科学出版社

- 出版时间 2008-12

- 版次 1

- ISBN 9787500474418

- 定价 36.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 283页

- 字数 310千字

- 正文语种 简体中文

- 丛书 中国技术哲学与STS研究论丛

- 【内容简介】

-

中国技术哲学与STS研究论丛。《论丛》的出版必将促进我国技术哲学和STS学术研究的繁荣。出版技术哲学和STS研究论丛,就是要汇聚国内外的有关思想理论观点,造成百花齐放、百家争鸣的学术氛围,扩大社会影响,提高国内的技术哲学和STS研究水平。总之,《论丛》将有力地促进中国技术哲学与STS研究的进一步深入发展。

《论丛》的出版必将为国内外技术哲学和STS学者提供一个交流平台。《论丛》在国内广泛地征集技术哲学和STS研究的最新成果,为感兴趣的国内外各界人士提供一个广泛的论坛平台,加强相互间的交流与合作,共同推进技术哲学和STS的理论研究与实践。

《论丛》的出版还必将对我国科教兴国战略、可持续发展战略和创新型国家建设战略的实施起着强有力的推动作用。能否正确地认识和处理科学、技术与社会及其之间的关系,是科教兴国战略、可持续发展战略和创新型国家建设战略能否顺利实施的关键所在。技术哲学和STS研究涉及科学、技术与公共政策,环境、生态、能源、人口等全球问题和STS教育等各方面问题的哲学思考与实践反思。《论丛》的出版,使学术成果能迅速扩散,必然会推动科教兴国战略、可持续发展战略和创新型国家建设战略的实施。 - 【目录】

-

导言

1.“科学大战”与社会建构主义的“更多转向”

2.“转向”后的扑朔迷离

3.元哲学的考量:“换位评价”

4.从“换位”评价看社会建构主义

5.探索中的思考

第一章转向ANT

1.转向ANT:从“社会建构”到“重建社会”

1.1建构与网络

1.2“家族相似”

1.3“对称”的冲突

1.4“重组社会”的网络

2.转向ANT的研究纲领

2.1两个误解

2.2三个标准

2.3ANT纲领的5个步骤

3.分析工具

3.1W.Bijker的自行车案例并不属于ANT?

3.2卡龙:从“扇贝”到“电动车”

3.3拉图尔眼中的巴斯德

4.学界评论:“四个问题”?

4.1SergioSismondo的四个问题

4.2芬伯格对角色网络理论的批判

4.3我国学者的评论

总结

第二章转向STS

1.转向STS的思想历程:从人文到多维

1.1人文主义价值观的反思

1.2科学知识社会学(SSK)的兴起

1.3多维视野中的科学技术

2.STS的研究纲领

2.1建构主义的金鸡独立

2.2思想型与实践型的双峰并立

2.3观念、器物和价值的三足鼎立

2.4四元模式

3.几种分析工具

3.1论题的方法与STS

3.2综合方法与STPP/SEPP

3.3分析性问题的方法与S&TS

4.学界对STS的评论

4.1支持SC作为STS的研究纲领

4.2质疑SC作为STS的研究纲领

4.3认为SC只是STS研究纲领之一

4.4我国学界对STS的争论

结论

第三章转向技术

1.“技术转向”的三条路径

1.1从科学研究到技术研究

1.2从社会批判到技术批判

1.3从技术哲学到工程哲学

2.技术转向的研究纲领

2.1“技术的社会建构”(SCOT)纲领

2.2技术政治学纲领

2.3工程哲学纲领

3.分析模式

3.1巴黎捷运交通系统

3.2可视图文的嬗变

3.3“火星环球勘测者(MGS)”飞船事故

4.我国学界论“技术转向”问题

4.1“技术转向”的哲学含义

4.2技术的社会建构

4.3技术发展的社会形成

结论

第四章转向实践

1.“实践转向”的源流

1.1维特根斯坦与“实践的优先性”

1.2科学:从知识到实践

1.3技术哲学的“经验转向”

2.“实践转向”的研究纲领

2.1实验室中的实践推理

2.2实践的冲撞:突现与后人本主义

2.3打开黑箱的“经验转向”

3.“实践转向”的分析工具

3.1从文本走向“事实”的狄塞耳柴油机

3.2在人与物之间碰撞中生成的数控车床

3.3莱特兄弟测定飞机升力与阻力之比

4.国内外学界对“实践转向”的评论

4.1“实践优位”与“理论优位”是对称的

4.2并不存在所谓的“经验转向”

4.3“经验转向”在何种程度上是建构主义的?

总结

第五章“修辞转向”

1.“修辞学转向”的进路

1.1从“强纲领”到拉图尔“更多的转向”

1.2从认识到“协商”

1.3“从方法到修辞”

2.“修辞学转向”的研究纲领

2.1布鲁尔的协商理论

2.2佩拉关于科学修辞的三点理由

2.3拉卡托斯论“数学发现的逻辑”

2.4科学中的磋商

2.5争论的裁决

3.“修辞学转向”的分析工具

3.1科学实验的修辞学

3.2从初稿到终稿的演化

3.3《书写生物学》

3.4科学论文的索引分析

3.5从复印机看设计表述媒体的多样性

4.我国学者对“修辞学转向”的评论

4.1关于“修辞学转向”的思想历程

4.2关于“修辞学转向”的理论特点

4.3关于“修辞学转向”的要素分析

4.4关于“修辞学转向”的哲学意义

总结

第六章文化转向

1.文化转向的历程

1.1斯诺的“两种文化”

1.2“解释学转向”中的文化蕴涵

1.3“科学大战”后的文化转向

2.文化转向的研究纲领

2.1“科学的文化解释”

2.2信任:对科学文化的历史考察

2.3科学的文化多样性

2.4语境化与知识的地方性

3.几种分析工具

3.1布鲁尔对波普尔—库恩的比较分析

3.2温纳对技术负载性的分析

3.3夏平对波义耳—帕潘的比较分析

3.4塞蒂娜对高能物理学—分子生物学的比较分析

4.学界评论

4.1“索卡尔事件”对科学文化研究的批判

4.2实验室文化研究的自我反思

4.3我国学者的评价

总结

第七章探索中的思考

1.主流看法:相对主义—非理性主义—文化决定论

2.我们的理解:建构论—群体主义—互动的协商

3.探索中的思考:建设性的辩证法

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价