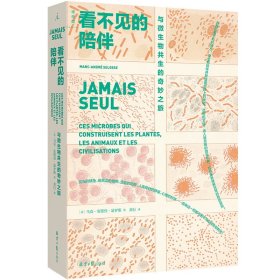

看不见的陪伴:与微生物共生的奇妙之旅

正版图书,可开发票,请放心购买。

¥ 36.51 5.4折 ¥ 68 全新

库存50件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者[法] 马克·安德烈·塞洛斯

出版社北京日报

ISBN9787547747230

出版时间2024-01

装帧平装

开本其他

定价68元

货号31940678

上书时间2024-05-24

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

◎作者介绍马克-安德烈·瑟罗斯(Marc-AndréSelosse),真菌学家、植物学家,法国国家自然历史博物馆教授,在法国、波兰和巴西等国的大学任教,他也是云南大学客座教授(云南大学生态学与进化生物学实验室)。瑟罗斯的研究重点是菌根共生,关注菌根共生真菌的种类和基因的多样性。瑟罗斯是三家国际科学期刊(Symbiosis、NewPhytologist和BotanyLetters)的编辑,他发表过130余篇学术文章及同等数量的科普文章,并积极通过文章、视频和纪录片等形式推动科学通俗化。

◎译者介绍黄行,常居巴黎的湖南人,毕业于武汉大学法语系和埃塞克高等商学院,从事品牌营销相关工作。热爱当代舞蹈艺术,常为英文线上舞蹈杂志Springback撰稿。

目录

引 言 迟来的前奏:关于微生物的共生和互惠共生

第一章 微生物形成的庞然大物:那些为植物供养的真菌

第二章 以小护大:被微生物保护和塑造的植物

第三章 1+1>2:共生是创新的动力

第四章 “请你给我画头牛”:植食性动物的细节

第五章 艰难环境的生存之道:微生物帮助动物适应海洋极端情况

第六章 营养插件:昆虫世界里的微生物

第七章 受控于微生物的人(1):从无处不在的微生物群落说起

第八章 受控于微生物的人(2):“法力无边”的微生物群落

第九章 细胞深处的微生物:光合作用和呼吸作用的起源

第十章 面对孤单和寄生的深渊:共生靠什么维系?

第十一章 盟友自远方来,自相矛盾还是意料之外:当一方的疾病对另一方有用,并形成生态系统

第十二章 餐盘和酒杯里的共生者(1):葡萄酒、啤酒和奶酪

第十三章 餐盘和酒杯里的共生者(2):现代食品的来源

终 章 看不见的陪伴:看得见的世界是否只是微生物互动的浮沫呢?

后 记

术语解释

推荐书目

术语译名对照表

人名译名对照表

作者介绍

谢 词

内容摘要

100℃的土壤里,植物为什么能存活?蚂蚁为什么会在巢穴里种真菌?鲸吃虾时怎么剥壳?不洗手或勤洗手,都容易让人生病?身材的胖瘦,与肠胃微生物群落有关?细菌可以改变人的心情?……借助大量生动的实例,法国国家自然历史博物馆教授马克-安德烈·瑟罗斯在书中讨论了微生物共生,向我们展现了微生物如何在动植物体内生活,帮助它们完成各种时常关乎性命的任务,以及微生物如何影响人类的行为和文化。我们会发现,微生物无处不在,它们不仅仅与疾病或物质腐烂有关,还秘密地参与构造了植物、动物和文明。

主编推荐

1.进入被忽略的微观世界,换个视角看日常

“如果我们清除地球上除微生物之外的所有组成成分,我们仍将在宇宙看到地球的模样。”

微生物的数量如此巨大,我们却时常忽略它们。跟随作者,开启另一种打开日常的方式,我们会发现,耐高温的植物,变蓝的奶酪,人类身材的胖瘦、心情的好坏……这一切都与看不见的微生物有关!

2.无需高深的生物学知识也能读懂,带你了解微生物如何塑造植物、动物和文明

本书语言风趣幽默,内容亲切易懂,作者借助大量实例,带领我们开启了一段打破认知的科学之旅:通过菌根“联网”,即使是无法进行光合作用的植物也能存活;鲸吃虾时会剥壳;树懒身上有颜色的毛是某种“美味”;养狗能降低儿童过敏的发生率;发酵食物是为了抵御毒素……

在我们看不见的地方,微生物陪伴并塑造着地球上的植物、动物和文明。

精彩内容

不孤单的夜间捕食

我们的行程从夜间太平洋上的小岛开始。月光照亮了海面,穿透清澈的海水,海底深不可测。

一只小巧的夏威夷短尾鱿鱼在朦胧的月光下捕食。朦胧的光线能让它躲避天敌……但是,它也需要一点光线来看清它的猎物。所以,从下往上看,它的捕食成了问题:的确,当夏威夷短尾鱿鱼的天敌和猎物比它所在的海水区域要深时,由于影子的缘故,它们能轻易地判断它的位置。但是,夜里,它的腹部会发出微弱的光,这抵消了它的阴影!白天,它会静静地躲起来,腹部也暗淡下来。这种鱿鱼其实收留了一些会发光的费氏另类弧菌,它们生活在小腺体里面,营养来自鱿鱼。这些细菌一到夜里会把一部分的能量转化为光。它们本在水里自由生活,这样能躲避它们自己的天敌—那些和它们一同漂游、个头稍大一些的细菌。它们的光线还能吸引这些个头稍大的细菌的天敌—甲壳类动物。敌人的敌人就是盟友!费氏另类弧菌只有在大量聚集时才能发出足够的光吸引甲壳类动物。夜晚,这种细菌在鱿鱼的腺体里大量聚集,产生光。一到天亮,鱿鱼便会赶走95%的细菌,避免喂养这些无用的家伙。留下来的细菌孤零零的,因为密度不够大,便停止发光。但是,白天里,它们会慢慢聚集;夜晚来临,密度达标后就又开始产生光,有点神说“要有光”(Fiatlux)的意思,直到下一个天亮。

这就是本书要讲的现象:夜间捕食时,鱿鱼不是单枪匹马,而是有细菌的帮忙。夏威夷短尾鱿鱼提供养分,换得保护,即细菌们带来的光。这是“看不见的陪伴”的第一个例子,我们将陆续看到,这种微生物的陪伴是如何塑造生物的。回到会发光的细菌,它们陪伴的不只是鱿鱼们。

中层带和深层带的许多鱼类都依赖发光细菌,诸如另类弧菌属和发光杆菌属的细菌。这些鱼类把细菌收留在内囊,内囊有时有反光层,甚至能自由缩放;鱼的种类不同,具有的功能也不同。一些鱼只是被动地掩藏自己,躲避深层带里的天敌,类似于前面的鱿鱼。另外一些鱼用光作为圈套,吸引……它们的猎物!还有一些鱼则用它们当导航灯,名副其实地照明捕食。还有几个顽皮的,用发光的囊体吸引性伴侣。不透明膜控制的发光频率或者囊体所在位置的特殊性,可以确保每个物种的潜在伴侣能准确识别之;这些光信号帮助深海动物在黑暗中寻觅灵魂伴侣。还有一些鱼类,在被捕食者追捕时,会一股脑地把细菌排出,形成光晕,迷惑捕食者或分散它的注意力。有时,光晕由于黏液变得黏稠,会长时间停留在捕食者身上,而这又会引来捕食者的捕食者—又一个“敌人的敌人”的故事……海洋动物的进化(尤其是深海动物,都抢着和发光细菌玩),让能收留发光菌的一方拥有造光的功能—类似我们手机里的手电筒应用。

这些动物因为有了细菌而会发光?生动的叙述让这乍听起来像趣闻。细菌也好,动物也好,这种发光的结合是在进化过程中出现的。实际上,这种结合不过是生物利用微生物的现象中普通的一例。

本书描写微生物如何在动植物体内生活并秘密地参与构造它们,帮助它们完成各种任务,这些任务经常关乎性命。再大的生物也不孤单,因为其浑身是有用的细菌。

无法归类的地衣先说点科学史,让我们亮一亮本书的概念性装饰,这个装饰出现得比较晚,直到19世纪才和地衣一起出现。

树皮、木桩、岩石、屋顶……无论环境多么不友好,哪怕是贫瘠之地,地衣都能生长,它们要么是绿的,要么偏灰白或橙黄。它们形状不一,有壳状的、叶状的、枝状的(直立或下垂)。形态预示着它们是与众不同的生物—用一个词概括就是“地衣”。自古以来,它们的归属就不明确。绿色的当然是植物,但是我们不知道应该把它们划到藻类、苔藓还是蕨类植物中。另一方面,地衣产生孢子的方式与松露和羊肚菌之类的真菌一样,这又提出了另一种分类的可能。这些问题令人恼火,但是,地衣一定要在分类中有自己的位置吗?

瑞士植物学家西蒙·施文德纳(1829—1919)提供了一个革命性的答案。和其他人一样,他在显微镜下观察到的也是一种双生结构:地衣混合了透明细丝和圆形绿色细胞。这些细丝让人联想到真菌中吸取营养的细丝,现在被称为“菌丝”。绿色细胞则负责繁殖(这解释了为什么它以前被叫作gonidies,意为“微生子”,来自希腊语gonos,意为“种子”)。但是,施文德纳在1867年的一次会议中提供了另一种解读:地衣不过是藻类和真菌的结合;藻类可以进行光合作用(那些绿色的细胞),真菌穿插其间,它们共同形成的结构就是地衣。会议报告指出,“主讲人的概念是,地衣不应该被看成独立的结构,而是连着藻类的真菌”。当时这被戏称为“施文德纳假设”,先是受到批判,进而被嘲笑,尤其是芬兰地衣学家威廉·尼兰德(1822—1899,他是19世纪最重要的地衣学家之一,记载过超3000种地衣),压根不能相信如此离奇的理论。

然而……不久后其他学者也采用了这一观点。他们之中有俄国生物学家安德烈·费明赛(1835—1918),他是第一个在实验室里将地衣中的藻类分离培养的人。20世纪初,法国人加斯顿·邦尼尔(1853—1922)实现了地衣的人工合成:他先分别培养真菌和藻类,然后合并培养。邦尼尔的生物书籍很有名,至今仍被用来识别法国的植物。今天,“地衣”这个名字其实是关于真菌的部分。关于藻类的那部分有另一个名字,但几乎不太有人知道,因为我们保留了以前的认知习惯,认为地衣就是一体的,哪怕它现在只是指代真菌的部分。历史上这场关于地衣性质的争论,现在基本采用施文德纳的结论;这也证明,有别于成见,微生物可以一起构建肉眼可见的专属结构,一起生活,从不孤单。

正如地衣的例子,这本书将介绍微生物是如何频繁地隐藏在我们肉眼可见的“独立”生物背后的。

广义上的共生:共同生活地衣的争论让不同物种共同生活的概念浮出水面。第一个将其规范化的是德国生物学家阿尔伯特·弗兰克(1839—1900)。在1877年的一篇文章里,他建议用“共生”(Symbiotismus)形容地衣中藻类和真菌的结合。1879年,这一术语以现在通用的写法“Symbiose”被广泛知晓,这还得感谢安通·德贝里(1831—1888,他并没有引用同胞弗兰克的论述,但是……这两个词的相似不可能纯属巧合)。德贝里是德国伟大的微生物学家,他被法国人忽略是有失偏颇的:这大概受法德两国持续到“二战”结束的敌对关系影响,每个人都无理由地忽视或否认邻国的价值。德贝里因为之前的几次发现享有极大的威望,比如关于土豆霜霉病是由真菌引起的论证。1878年德国博物学家们在斯特拉斯堡(当时属于德国,也是德贝里任教的地方)集会,他在一个会议上发表了关于共生现象(DieErscheinungderSymbiose)的演说。1879年,他先用德语发表全文,接着又将其发表在法国《国际科学杂志》(Revueinternationaledessciences)上,其中举了许多例子,包括地衣。他在文中将“共生”定义为“不同名字(也就是种类)的生物共同生活”,这源于古希腊语sun(共同)和bios(生活)。共同生活的每种生物都被称为“共生体”。

这个定义指明了物种间的共存是可持续的,这种状态可能在共生体中维持一生或者一个阶段,不论它们有何种交换。德贝里和施文德纳都认为,就地衣来说,真菌很可能是寄生在藻类中。德贝里写道:“最出名且最完美的共生就是完全寄生,意思是,一个动物或者植物从生到死,都是寄附在另一生物的身体表面或者内部。”在这个理解中,共生是共同生存,无论其对共生体是有益的还是有害的。本书采纳的不是这一理解。

本书描述的是生物为何常常共生。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价