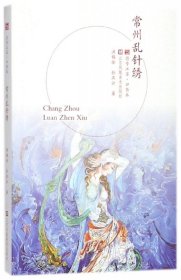

常州乱针绣/符号江苏口袋本

正版图书,可开发票,请放心购买。

¥ 14.78 5.3折 ¥ 28 全新

库存2件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者洪锡徐//孙燕云

出版社江苏美术

ISBN9787558025419

出版时间2018-02

装帧其他

开本其他

定价28元

货号30170402

上书时间2024-02-14

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

导语摘要

洪锡徐、孙燕云著的《常州乱针绣/符号江苏口袋本》精选最具代表性、最具符号意义的江苏特色文化资源,通过图文并越、深入浅出的中英文图书,剖析历史与现实内高,凸现江苏的人文底蕴,扩大江苏的文化影响力,形成江苏文化品牌。全书以精炼简洁的文字配以精美别致的符号图片,言简意败地介绍每个江苏符号的起源、发展、现状及其独特的文化价值,兼具故事性与实用性,可读可查,让中外读者迅速掌握对江苏符号最基本而广泛的认知,并获取可进一步了解、考察各符号的信息渠道,些称精巧便携的图文版“江苏符号指南”。

作者简介

洪锡徐,1950年生于吴江盛泽。苏州工艺美院视觉传达系前主任,工艺美术研究员,江苏美协会员,苏州美协理事,05—06届苏州平面设计学会主席,江苏省广告协会广告发展咨询委员会委员。20世纪60年代下乡插队八坼公社联盟大队,70年代师从宜兴陶瓷工业学校张志安先生并留校任教,70-80年代之交参加北京中央工艺美院雷圭元先生《全国图案师资班》和田自秉、王家树先生《全国工艺美术史论高级师资班》。宣传画《古韵今风》入选第9届全国美展,《新北京新奥运一接力》入选奥申委官方海报1O幅之一。第16届中国金鸡首花节官方吉祥物设计,海峡两岸中华文化和现代化论坛(年会)官方LOGO原创设计。《日本爱知世博会中国馆苏州周展示》《苏州轨交1号线系列壁画》《家在苏州德善之城新桃花坞年画“公益广告化”再设计》《苏州文庙大成殿孔子文化陈列》《海盐博物馆一海盐、腔展演馆》等文化项目的总设计。文章发表于《装饰》《美术与设计(南艺)》《包装与设计》等书刊。2014至20t6年为中国工艺美术协会、和文化部委托苏州工艺美院举办的“全国非遗传承人群研修班”作有关艺术设计方法和工艺美术史论的讲座。

目录

引言 中华锦绣常州添彩

第一章 世界刺绣中国刺绣

江南苏绣

一、共同遗产,中国特色

二、桑蚕吐丝,锦绣中华

三、从画衣绣裳到织造府

四、中国女红贡献四大名绣

第二章 闺阁神针领风骚

顾绣开启新苏绣

一、从吴国传说到苏绣冠名

二、堂前燕飞进百姓家

三、从户户刺绣到闺阁绣

四、露香囿启迪百年新苏绣

第三章 平绣流传千年

乱针意义何在?

一、新文化催生新苏绣

二、时代召唤沈寿先行

三、中国绘画和平绣

四、西洋绘画和乱针绣

第四章 乱针绣的开创者杨守玉

新文化新艺术的结晶

一、家族影响,恩师培养

二、正则绣和守玉楼

三、抱病奉献为正则

四、赴苏建绣校,回乡馈乱针

第五章 第二代传人陈亚先

播种和育苗在常州

一、画家理想,化蝶绣艺

二、劳苦奔波,终得真经

三、接过乱针,寻求新意

四、德艺双馨,方成大师

第六章 第三代传人孙燕云

传扬和创新在常州

一、命中注定,与针为伴

二、丹阳学艺,严母训徒

三、筑创业地,圆母亲愿

四、绣助就业,绣进课堂

第七章 第四代传人吴澄

创新和跨界在常州

一、接班母业,立足今天

二、推介国粹,遍传美欧

三、回归日用,无限衍生

四、虚实相生,互联天下

结语 政府优化生态环境

群体绣出七彩常州

附录 刺绣基础常识的导览

一、刺绣的工作空间和设施

二、刺绣的工具和材料

三、刺绣的工作流程

参考书目

内容摘要

洪锡徐、孙燕云著的《常州乱针绣/符号江苏口袋本》讲述了:乱针绣又名正则绣、锦纹绣,是一种适宜绣制欣赏品的中国刺绣工艺。创始于二十世纪三十年代,创始人为江苏镇江丹阳人,中国现代著名画家、书法家和艺术教育家吕凤子先生与其学生杨守玉。因其绣法自成一格,被誉为当今中国第五大名绣。

乱针绣主要采用长短交叉线条,分层加色手法来表现画面。针法活泼、线条流畅、色彩丰富、层次感强、

风格独特。极其适合绣制油画、摄影和素描等稿本的作品。正则绣是杨守玉独创的一种艺术形式,正则绣所用的材料是丝线、纱线,普通的缝衣针,还有各种质地的用来做绣的底料。以针代笔,以色丝为丹青,使绘画与刺绣融为一体,自成品格。

精彩内容

苏绣需求量的激增,还有一个重要背景,就是信佛成为全民之风,佛寺无处不在,这从唐代就开始了。看诗人杜牧描写南京的“南朝三百六十寺,多少楼

台烟雨中”。再加上本土的各路道教宫观、神仙庙宇,这些地方需要大量的刺绣,与这些佛道神仙紧密相连民间节庆、集会、游行活动不断,也需要大量绣品

。刺绣观音和罗汉,成为了许多女性极为普遍的祈福还愿的善行。

三、从户户刺绣到闺阁绣可以观察一下苏绣的“全民普及”规模:清代的《上海方志》上说“苏绣之巧,写生如画,他处所无,小民亦习以糊口”,说明最大量的底层百姓家庭中的女性从幼年时就学刺绣,借其谋生。明代冯梦龙收集的农村山歌《吴歌》里唱:“姐儿窗下绣鸳鸯,薄福样郎君摇船正出浜,姐看子郎君针扎子手,郎看子娇娘船也横(‘薄福样’是打情骂俏语,相当于‘没福气的模样’;‘子’是吴语方言里的语助词,相当于‘了’)”。

冯梦龙写的《醒世恒言》里提到“苏州洞庭西山有个女孩叫秋芳,文学历史知识懂得很多,文章写得好,勤奋学习针线活,描摹绣稿,刺绣凤凰”。清代文人沈三白写的《浮生六记·闺房记乐》描述了文化的小康之家女主人芸娘“读书、写诗,擅长刺绣,为了补贴家用,十天功夫就绣完一部《心经》”。

这样规模的全民刺绣的生态,犹如筑成了苏绣的宝塔底座,在此底座上,自然砌出了优秀塔身和精粹塔尖。而这个“优秀”和“精粹”的绣品创造者,就是闺阁里的知识女性。在明清时代的吴文化圈里,聚集了不少载人史册的中国政坛、文坛、艺坛的家族群,家族内的女人们被封建礼教封闭在闺阁之中,深厚的学养,长长的日子,如何度过?于是她们往往一边念佛、供奉观音,一边赏花读书,其中有艺术才能的女人,就玩起琴棋书画加上吟诗和刺绣,许多佛像、

观音、罗汉的刺绣精品,往往出自她们之手。她们的刺绣并不是为了生计,不需要满足社会需求,就是修身养性、自我消遣。

在汤显祖的《牡丹亭》里,杜丽娘的父亲要求女儿说“你凭什么在白天睡大觉?假如做刺绣空闲下来,书架上这么多书尽可以阅读嘛!”杜丽娘说“刚刚画了打秋千的图画,又描摹着鸳鸯绣谱消磨时光”,丫环说“夫人(你母亲)关照你,在春天里要多多刺绣,多添置一些绣线备用”等等,这些实在就是当时的世象反映。这“闺秀”还包括了不少“青楼”里的才女,像南京秦淮河畔的董小宛和柳如是等,都是很有故事的绣娘。

明代以前的刺绣虽然精致至极,总还是依附于生

活的实用装饰品:人身的装饰、用具的装饰、庙堂的装饰、戏曲的装饰。绣品的花样,以吉祥图案、宗教图案、伦理教化图案为主。(图2—3一1)到了明代后期,在闺阁之中创造了苏绣的创新品种:画绣,它使

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价