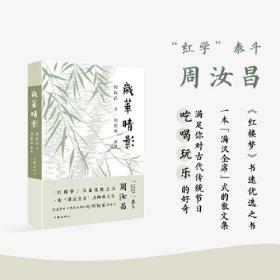

岁华晴影

正版图书,可开发票,请放心购买。

¥ 41.38 7.5折 ¥ 55 全新

库存6件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者周汝昌

出版社作家出版社

ISBN9787521218398

出版时间2022-05

装帧平装

开本32开

定价55元

货号31460827

上书时间2023-09-11

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

周汝昌,天津人,中国红学家、诗人、书法家,是继胡适等诸先生之后新中国红学研究人,考证派主力和集大成者,被誉为当代“红学泰斗”。

目录

目录

随笔与掉书袋_ 001

读书似水能寻脉_ 006

文采风流_ 009

对待书的方法和态度_ 013

读书与治学_ 017

艺术古今杂话_ 022

八旗文赞_ 028

漫话“工具书”_ 031

诗文化_ 033

文之思_ 037

诗人什么样子_ 041

悲剧性人物——漫画家_ 044

潇洒意如何_ 047

羡鱼_ 051

谈笑_ 055

谈哭_ 058

挤和捧_ 062

虚字和实_ 066

念半边字及其他_ 070

京剧之思_ 073

缘话_ 079

多少楼台烟雨中_ 083

逢年到节系人思_ 087

太原随笔_ 090

女士颂_ 094

四通八达百和祥_ 099

新秋漫笔_ 101

妙语与妙人_ 105

毫厘之差_ 109

不悔——知愧_ 113

少年书剑在津门_ 120

何限深情_ 124

我和胡适之_ 131

自家的癖性_ 137

我与“红楼”有夙缘_ 141

我的笔_ 145

看画与观化_ 149

《三国》补诗与《西游》骈语_ 154

岂敢岂敢_ 158

“恨水两埋肩”_ 161

青石板的奥秘_ 164

雪芹曾客“富儿”家_ 169

长安·种玉及其他_ 172

普度寺·福佑寺·克勤郡王府_ 176

龙年与曹雪芹_ 178

雪芹遗物_ 183

红楼竟亲历_ 187

上元佳节访芹居_ 191

“红楼”本是燕京典_ 193

从红楼到康熙_ 196

绛珠草·文化教养_ 199

不敢提芹字字清_ 202

世事无如纠谬难_ 204

“六朝人物”说红楼_ 207

潘霍芬与太虚幻境_ 210

雪芹·水星·红祠_ 213

芹庙·芹像·红楼升官图_ 216

藕香名榭在津门_ 220

万安山访古刹_ 223

太平湖梦华录_ 227

字比巴斗大_ 233

金陵红楼女_ 242

翰墨缘_ 245

什刹海边忆故交

——记张伯驹先生轶事_ 248

黄裳·我·红楼梦·水西庄_ 251

“真”亦可“畏”

——吴宓先生史片_ 255

中华文化八千年_ 260

世间曾有这么一个人

——悼亡兄祜昌_ 264

黄氏三姊妹_ 269

海外红友小记_ 273

渊渊鼓音_ 280

海大道·柳劫·皇会_ 286

曹寅题画与天津鉴藏家_ 291

王维·年画·美容院_ 294

《岁华纪丽》与“热爱生活”_ 298

图书馆·齐如山·《红楼》秘本_ 303

哈门鸦儿的_ 307

老掌柜的_ 311

黄叶村·小蒸食·蒲包_ 315

腊鼓催年 人天同庆_ 319

因粽叶想到“人大”提案_ 324

“对对子”的感触_ 328

教学是一门艺术_ 331

岂止“胜读十年书”

——读唐君毅先生论中西文艺精神之不同而有感_ 337

翻译的慷慨和“乱来”_ 342

深刻的不幸_ 345

读“史”有感_ 349

城·红楼茶社·三毛_ 352

佳节话清明_ 358

校后记_ 360

编后缀语_ 363

内容摘要

《岁华晴影》是著名红学家周汝昌的随笔集,全书辑选了作者随笔精品88篇,大致有读书治学、自我观照、讲“红”说“梦”、追忆故交、前尘往事、文化反思几方面的内容。《红楼梦》书迷必读之书,一本“满汉全席”式的散文集,满足你对古代传统节日吃喝玩乐的好奇。

主编推荐

推荐语1《岁华晴影》一书虽是散文集,却无处不体现出周汝昌先生治学注重“活”“悟性”、“文、史、哲会通”的一贯宗旨。欣赏文章篇幅短而内涵深远的概括力,“活而不板,能放能收”的灵活性,能三言五语说到“点子上”的“片言居要”之功夫。推荐语2从这本散文集中,可看出周汝昌强调更重要的还是“好头脑好心灵”的悟性;既对读书“浮光掠影”“深悔自愧”,又警惕“书厨”式的死记硬背。应该说,这是贯穿周先生一生的治学之心得和经验,“绣取鸳鸯从君看”并不想密藏啬敛而切望“度与人”的“金针”宝典。推荐语3中华文化的“慧命”,就是通过红学家周汝昌先生身上“学术成就”与“文采风流”的辩证统一,而得到体现,这就是周汝昌作为一个中国文化人的文化意义。推荐语4《红楼梦》书迷推荐阅读之书。自乾隆至今,《红》迷数不胜数,《红楼梦》到底养活了多少人难以估计,《红楼梦》之所以受追捧,是因为写尽了人学,一个把《红楼梦》研究到骨子里的红学家,在耄耋之年写出了这部平淡之中见深长的“满汉全席”式的散文集,文化大家的灵心神笔、喜怒哀乐、海纳百川尽显其中。推荐语5一本书满足你对古代传统节日吃喝玩乐的好奇。春节、上元节、清明节、端午节、重阳节……教你怎么把节日过得有滋有味。

精彩内容

岁华晴影随笔与掉书袋随笔与掉书袋,好像天生不相合套,有点儿“矛盾”——在“子平学”中就是“犯六冲”的关系。既曰随笔,那何必诗云子曰,引经据典?若一繁征博引,那“随笔味儿”即使不变,也要大减了。它们两“家”难以并存是真的,虽然说不上“势不两立”。

有些人一听掉书袋就摇头——也许摇头是头疼的一种“表现”?所以愿意听“随笔”二字。更多的人是嘲笑掉书袋,连大词人辛稼轩都因此而“虚心接受”了岳倦翁的“批评”,真是其来尚矣!

那么,掉书袋这“东西”就注定是坏的了?

我看也不一定。谁叫咱们中华的文化如此悠久而丰富得惊人呢?从秦火焚烧,以后的无数的浩劫,到今日的书还装满了亿兆的“袋”,则又何怪乎一不小心就“掉”进去了?

只要不是为了卖弄炫耀,在需要的时候掉它一掉,应该是“无可厚非”,未必那么可笑甚至可怕,避之如洪水猛兽。

掉书袋,也不一定非具“形式”“体例”不可,比如列出某书、某题、某册、某卷、某页……一大串,清楚明确(也用以表示“目验”而非“转贩”,其实,标明出处的转贩更多);不具“形式”“体例”的掉法儿也不胜枚举。胡适先生反对“用典”,就是反对掉书袋。但是当他自己说他当年的文学革命是“逼上梁山”,这又算不算掉书袋与用典?且不必说“梁山”一典,就说“革命”吧,如果不是汤周武很早“革”过桀纣的“命”,那胡先生自己用的“革命”一词,又从何来?难道可以说是他自创的“革新”的“白话”?

说到这个词,我想起被关在“牛棚”时,因晚上要吃药,向那位看守的“革命派”姜公申请拿药瓶儿(那是必须放在外屋,现吃现要,我屋里是任何“身外之物”不许有的)。他恶狠狠地吼道:“这不是疗养所,我们是革你的命!”我听了心下暗想,原来我也与纣王有同等的身份资格,岂不大哉。

说到随笔,其实不管你如何地“随”——随时、随地、随事、随境、随想、随感……也还是不知不觉地要掉几回书袋的。小例不用多举了,我只说一句总话吧:我们中华的汉字,即大家写“随笔”用的文字,它本身就是一个特号的大书袋。你不掉进它去,那你文章怎么写成的呢?

随笔的“随”,到底是个什么意思?对不起,我这就先得一掉。

书袋是汉代大师许慎在《说文》里说了的:“随,从也。”翻译成今天的话,就是“跟着走”。好比排着队次第行进,你不能掉队,也不能挡碍后边的人走,更不能“走自己的路”——所谓“另辟蹊径”,那就不是随了。

因此,随也就有了随顺、随和的含义。

这不有点儿太“被动”了吗?不然的。据《易经》上讲,“随”乃第十七卦的卦名,震下兑上,是个吉卦。儒师的解释说,随有两重意蕴:一是让自己随从众人,二是让众人随从自己,谐和团结,都为大家的公益,而不为个人的私利。这种精神可太好了!一点儿也不是个“被动”的问题。

那么,无怪乎《易经》说是“随之时义大矣哉”了。

既然如此,则敢来写随笔的,可不是“闹着玩的”,其意义价值就值得重新估量,刮目相视了。

自己跟着人走,而又不等于“被动”,那必然就是心里明白所跟的前行者是个正确的真理正道者。这就不是甘做糊里糊涂的盲从奴役。而能使众人愿随自己而行,又必然须是你自己也是个讲真理正道的人,因为众人也不低智,即不会盲从你。

如此看来,我们的这“随”,确非“随随便便”或者“随心所欲”的小事一段,实乃“人际关系”的事,群众之间的事,亦即社会生活的一桩大事。把“随”看小了,“随笔”的市场价格也就不值大钱了。

我说这话,千万别误会,以为我是对随笔的“稿酬标准”有所不足而借题发挥,小题大做。

旧时在戏台上拉胡琴的,鼓书园子里弹弦子的,都没有福分享到今日的美称,叫作“伴奏艺术家”,只叫“随手”——梅兰芳先生的文章里就还这么用。虽说是“随”,可要紧极了,比如梅先生他若没有徐兰沅、王少卿,简直唱不了戏,更成不了名,他没有笛师马宝明,他怎么唱得出那么优美动人的《奇双会》?有一年,尚和玉这位长靠武生大师到天津的天华景戏园去演出,一出拿手的绝活《挑滑车》,那靠把武功架势气魄就不用多说,单说那唱,是昆曲牌子,随手是唢呐小海笛,一曲《上小楼》,“遥望那杀气天高……”真是揭响入云,令人意气昂扬激越,慨慷击节而唤“奈何”!然而你别忘了那位吹唢呐的。他平时只拉胡琴,坐台的开场戏,都是他的活,那胡琴真叫无精打采,听了让人昏昏欲睡——谁知他一给尚老吹唢呐,那全副的精气神,都透出来了!那份儿精彩,使得尚老的技艺更显神威十倍。由此例(还有很多可举)可见,这“随”可不只是个简单的可有可无的“附加物”,它是一种骨肉、鱼水的关系。也由此我才懂得,中华古语“夫唱妇随”,绝不意味着妇只是个“百依百顺”的应声虫,那“随”乃是相辅相成、相得益彰的道理。而人们往往误解了真义。

人们说“随分守常”。鲁智深唱《寄生草》说“芒鞋破钵随缘化”。佛门还有一句话叫作“随喜”,也很有滋味可寻。

这实在够不上“书袋”的规格,可我已经掉了一番。虽不免为大雅方家所哂,毕竟给“随”添了点儿颜色。随笔之身价,是否能因之稍加尊崇?实在难保;但在我自己来说,则书袋虽不广不深,倒是掉过之后比原先的“水平”提高了一些:原先只以为随笔者,和“闲聊”不过五十步与百步之间耳,如今却觉得“随笔”的“随”非常重大起来了。书袋给随笔撑了腰,谁曰不然。

“笔”呢?又怎么掉法?这也大有来历,孔圣曾云:“笔则笔,削则削。”也翻今日之言:该写的写;不该写的,写了也得删去。

这多么好!“随”了之后,再来“笔”之于纸,才可称为文章,而这里面也包含了削的工序,外行人,哪得知哉。

书袋本身,其实并不总是可怕可厌,可怕可厌的只是那“掉”者若是个冬烘腐儒,本来好好的书袋也被他掉得一派酸气、腐气和架子气。

若是真有能掉得风流潇洒的能手才人,那就不但不嫌他掉,还巴不得他多掉一番,也是一种“美学享受”,开心益智——我的话题范围当然还是“掉书袋的随笔”,不涉其他文体。

——可是,到哪儿去寻这种风流潇洒的“书袋随笔家”呢?我满怀虔敬,盼望能多遇到一些,盼望这些也能被认可算为一个新的“随笔流派”。

读书似水能寻脉1954年之春末,我奉特调由成都四川大学回到北京。川大历史系老教授、诗词名家缪钺先生深怀惜别之真情,作有七律一章见赠,其中一联写道是:“读书似水能寻脉,谈艺从今恐鲜(xiǎn)欢。”他赞称我的话,实在愧难克当;但读书要能“寻脉”,却是我们两人(忘年之深契)治学上彼此的交流体会,不同于泛泛之词,俗常的套语。

读书要能寻脉,至少有两层意义:一是从一部书来看时,要理会其间的首尾章法,起伏呼应,萦回曲折,放收擒纵,开合跌宕……此为行文赏笔,明义识旨的必由之路,书中有脉,隐显无常,含露不定——是以贵在能寻,方不迷惘。

二是从多部书之间的承传演化关系而寻其脉络,识其意旨。比如说,以《红楼梦》这一部书来说,那要寻起来,其来龙去脉就太丰富了!

先说“去脉”。雪芹之书一经问世,仿、续、补、翻……之作纷纷出现,至于不可胜数(至少可列七八十种之多)!那从嘉庆初年开始,络绎不绝。迨到《镜花缘》《儿女英雄传》《老残游记》《海上花列传》这几部出名的书,没有一部不在“脉”中——李汝珍写一百名才女,是正面效颦;文康是反面“对台唱戏”大翻案;刘铁云金针暗度,遗貌取神;“海上花”揭题“列传”实实最得雪芹本怀——因为《金陵十二钗》这个题名之后面原是省去了“列传”二字的(雪芹原书写百零八位不幸女子的“列传”,十二钗仅仅是以“正钗”为代表之义)。这都分明清楚的。

但若回过头来再寻“来龙”,便更有意趣了。最早有汉代刘向,创了一部《列女传》;到晋代皇甫谧,他又撰出一部新的《列女传》。这就都是雪芹要写他自己赞美、悯惜、悼念、愤慨、悲痛的一大群“列女”的真正源头启示。

如若不信,那么请君一读清代记载戏剧演员的《燕兰小谱》吧,著者还要正式说明,其选列的人数为何是“七十二”?那是从《列女传》而来的。

中华的“七十二”,是个文化象征数字,意思是“很多很多”,不要拘认是个实数。七十二是“九”的八倍。“九”已代表多了,故“四九”三十六与“八九”七十二都运用到《水浒》里去了。四九加八九,正得百零八位——《水浒》《红楼》,皆取此义(四九、八九,共十二个九。九为阳数,十二为阴数)。

这就是中华文化的妙谛,如今能理会古代作家的文心匠意的读者也渐渐少起来了,所以对“三十六天罡,七十二地煞”“十二正钗”“九十六副钗”的涵义也就莫名其妙,囫囵吞下一个个的大枣罢了。

本文以“数”讲“脉”,其他可悟,所谓“隅反”之理,自不须絮繁琐琐逐一详说。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价