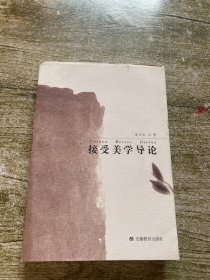

接受美学导论

有藏章。品好无勾画。

¥ 99 八品

仅1件

浙江杭州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者朱立元 著

出版社安徽教育出版社

出版时间2004-11

版次1

装帧平装

货号东北6

上书时间2024-05-19

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

图书标准信息

- 作者 朱立元 著

- 出版社 安徽教育出版社

- 出版时间 2004-11

- 版次 1

- ISBN 9787533639846

- 定价 29.80元

- 装帧 平装

- 开本 其他

- 纸张 其他

- 页数 461页

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

- 接受美学酝酿、出现于20世纪60年代末期,鼎盛于20世纪70年代到80年代前半期,此后就渐趋衰落,但并没有消失,而是逐渐融人了近20年各种哲学、美学新思潮中。比如,70年代以后影响极大的解构主义思潮,在思路上就是从读者(接受者)角度切入的,体现了接受美学的启不;又如女权主义批评,也在一定程度上吸收了接受美学的成果,它从接受和效果的角度,发掘了女性文学长期被湮没的许多成果,重建了女性文学史;新近的文化理论和文化批评基本上是在后现代语境中展开的,其中有不少论及大众文化问题,仍渗透了接受美学的影响;如此等等。由此可见,接受美学作为一种思潮、一个学派,虽然已经成为历史,但它的巨大、深远的影响,却至今仍然存在,它所开创的文学、美学研究新思路、新方法,还远未过时。

- 【作者简介】

- 朱立元,男,1945年生,上海崇明人。复旦大学国际文化交流学院院长。中国作家协会会员,中国中外文艺理论学会副会长,中国对外汉语教学学会副会长,中国中外文艺理论学会副会长,中华全国美学学会常务理事,上海美学学会副会长。1967年毕业于复旦大学中文系本科;1978年考入复旦大学中文系文艺学专业研究生,1981年毕业,获文学硕士学位,并留校任教至今。1986年8月作为访问学者赴美国纽约州立大学奥伯尼分校哲学系进修一年。已出版《黑格尔戏剧美学思想初探》、《黑格尔美学论稿》、《真的感悟》、《接受美学》、《历史与美学之谜的求辩》、《天人合一:中华审美文化之魂》(主编)、《美学与实践》、《理解与对话》、《美的感悟》、《现代西方美学史》(主编)、《西方美学通史》(七卷本)(主编)等二十余部专译著,发表论文200余篇。与美国学者合编的《中国当代美学》英文版1996年由美国PETERLAUG出版公司出版,首次将中国当代美学介绍到西方。获部以上各种奖8项。1997年1月获国家人事部授予的“有突出贡献的中青年专家”称号。课程特色:以实践本体论为基础,用现代意识对“美学”这门学科的性质、定位和研究的基本问题作深入浅出的介绍,并重点讲解审美活动、审美形态、审美经验、艺术存在、审美教育五个主要论题,适当以多媒体的视像艺术资料为辅助,力求将抽象思辨的美学课上得生动形象、通俗易懂。

- 【目录】

-

绪论

第一章接受美学的思想、理论渊源

第一节理解和解释的本体论——从海德格尔到伽达默尔的阐释学

第二节艺术作品的“不确定域”与读者的“具体化”和“重建”——英伽登的现象学美学

第三节文学形式与审美标准在接受中演进——从俄国形式主义到布拉格结构主义

第四节作为意识形态与社会文化现象的文学艺术——马克思主义美学与文学社会学

第五节同社会接受唱反调的文学艺术——阿多诺的社会批判美学

第六节文学接受的心理轨迹——阅读心理学种种

第七节诉诸读者的自由想象——萨特的存在主义美学

第八节“期待视界”与“范型”理论——波普尔与库恩的科学哲学

第二章接受美学的诞生及其发展

第一节接受美学诞生的社会、政治、文化背景

第二节生气勃勃的康士坦茨学派:尧斯和伊瑟尔

第三节东进与西渐

第四节美学发展史上的重要里程碑

第三章文学本体论:对文学的存在方式的探讨

第一节传统的文学本体论的缺陷

第二节新的问题:文学为什么存在?怎样存在?

第三节解答文学本体论问题的新思路

第四节文学:三环节交互作用的活动过程

第五节文学:创造和接受的社会交流过程

第四章文学作品论:本文的召唤结构

第一节英伽登和韦勒克的文学作品结构模式

第二节文学作品:多层次的语言结构系统

第三节文学作品结构的召唤性

第五章文学认识论(上):个体阅读心理学

第一节从发生认识论谈起

第二节阅读的“前结构”:审美经验的期待视界

第三节语符一意象思维:从文字到意象

第四节二级阅读:反思性的“问答逻辑”和视界交融

第六章文学认识论(下):群体接受社会学

第七章文学创作论:追随“潜在的读者”

第八章文学价值论:对读者审美需求的意义和效用

第九章文学效果论:对接受者视界的改变与影响

第十章文学批评观:读者对作品的阐释与评判

第十一章文学历史观:文学接受与效果的历史之链

结论

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价