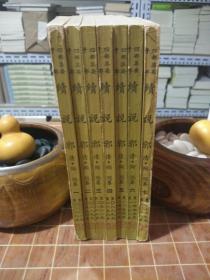

神学与公共话语 基督教文化学刊 第14辑 2005秋(包开发 票!)

气泡膜加硬纸 板防 护打 包 发货。

¥ 10.6 4.2折 ¥ 25 九五品

仅1件

作者中国人民大学基督教文化研究所

出版社中国人民大学

ISBN9787300073828

出版时间2006-06

版次1

印刷时间2006-06

印次1

装帧平装

开本32开

定价25元

货号5-4,25-26-6

上书时间2024-12-25

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

- 库存书内容新未翻阅,扉页有“中国人民大学基督教文化研究所赠阅”章。

- 商品描述

-

这是中国人民大学基督教文化研究所主办的《基督教文化学刊》的第14辑。本辑围绕“神学与公共话语”这一主题,以多个专题的方式,阐述了对神学话语之“公共性”的求索和确认的重要性;着重说明了神学真正正当地进入公共话语和社会生活,才能被人们所感悟;进一步明确了神学惟有当神学借助更普遍的话语方式、就人类的共同处境发言之时,惟有当神学更多地关注“公共性”问题、更多地进入“公共性”领域之时,它才有理由在世俗社会和学术制度中立身,它才可以成为人文学术的合法论题,它也才有望使基督教的“信仰群体”实现“话语群体”的潜能。本学刊前沿地反映出当代基督教文化研究中的新观点、新问题,知识涉及面广,可读性强,并能引领该学科领域的不断发展。

作者简介 · · · · · ·

编者絮语 在其位置上的不在场 杨慧林

唯有当神学借助更普遍的话语方式、就人类的共同处境发言之时,唯有当神学更多地关注“公共性”问题、更多地进入“公共性”领域之时,它才有理由在世俗社会和学术制度中立身,它才可以成为人文学术的合法论题,它也才有望使基督教的“信仰群体”(community of faith)实现“话语群体”(community of discourse)的潜能。

这是《基督教文化学刊》近年来的基本自觉和学术命意,于是有《俗世的神学》(第8辑)、《信仰的伦理》(第9辑)、《神学与诠释》(第10辑)、《神学的公共性》(第11辑)、《对话的神学》(第12辑)、《神性与诗性》(第13辑)等六卷。

这也是中国人民大学基督教文化研究所努力推进的思路和言路,于是有“西方文学与文化的宗教诠释”国际研讨班(2004)、“文化研究与神学研究中的公共性问题”国际研讨班(2005)、“基督教在当代中国的社会作用及其影响”高级论坛(2005),以及即将举行的“文学与文化研究的神学进路”国际研讨班(2006)。

就基督教所包含的可能性而言,对神学话语之“公共性”的求索和确认,可能是始终如一的。按照美国“公共神学”(Public Theology)的主要倡导者斯塔克豪斯(Max LStackhouse)的梳理,这一线索不仅可以追寻到《圣经》的依据,也应当包括一串长长的名字:特洛尔奇(Ernst Troeltsch)、饶申布什(Walter Rauschenbush)、蒂利希(Paul Tillich)、朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer)、巴特(Karl Barth)、布鲁纳(Emil Brunner)、尼布尔(Reinhold Niebuhr)、马丁•马蒂(Martin Marty)、爱德华兹(Jonathan Edwards)、布什奈尔(Horace Bushnell),以及“黑人神学”、“女性神学”、“解放神学”等等对于社会正义的吁求。

而当今之世其实还提供了另外两个有趣的个案,其一是过世不久的天主教教宗若望保罗二世;其二是刚刚过世一年,在所谓“解构”思潮中的角色差不多相当于“教宗”的德里达(Jacques Derrida)。他们之间的不同当然无须赘述,但是在神学之“公共性”的问题上,他们的见解可能同样值得我们思考。

将若望保罗二世与德里达并置,恐怕会招来“道”中之人与“道”外之人的双重诟病,然而他们确实都以类似的题目论及神学的“公共话语”。前者在1999年发表《“信仰与理性”通谕》(Encyclical Letter: Fides et Ratio),后者则在1994年写下《信仰和知识》的长文。德里达之所为,也许有如他对犹太思想家勒维纳斯(Emmanuel Levinas)的评说:所有的概念都可以“被推向广场”,但是“审判绝非弑父,它诉诸正义而不是谋杀”。

若望保罗二世在《“信仰与理性”通谕》中特别提及的,正是人类的共同处境所引发的“公共性”问题和“公共性”话语:“在世界各地,文化尽管不同,但同时都发出一个基本问题,表达出人类存在过程的特征:我是谁?我从何而来又将向何-往?为何有恶?人死之后还有什么?这些问题存在于以色列的圣书中,也出现在婆罗门教的吠陀经及祆教的火经中;我们在孔子、老子的著作中也有发现,……佛陀的讲道中也同样存在;在荷马的诗歌及希腊欧里庇得斯和索福克勒斯的悲剧中还是会碰到它们,而柏拉图及亚里士多德的哲学著作中也是一样。同样的问题来自同一根源,即永远存在人心中的对生命意义的追寻……”。

这种“对生命意义的追寻”也是“梵二会议”文献《教会对非基督宗教态度宣言》(Declaratio De Ecclesiae Habitudine Ad Religiones NonChristianas)的关注:“人们由各宗教期求答复:人是什么?人的意义与目的何在?什么是善?什么是罪?痛苦的由来与目的是什么?如何能获得真幸福?什么是死亡,以及死后的审判和报应?最后,还有那围绕着我们的存在,无可名言的最终奥秘:我们由何而来?将往何处?”

而无论《“信仰与理性”通谕》还是“梵二会议”文献,都同样肯定人们谈论这些“公共性”问题的“公共话语”:“教会并不自外于这条寻找的路”;“天主教绝不摒弃……其他宗教里的……真的、圣的因素。……因此教会劝告其子女们,应以明智和爱德,与其他宗教的信徒交谈与合作,……承认、维护并倡导那些宗教徒所拥有的精神与道德,以及社会文化的价值。”

基于这样的“公共性”问题和“公共性”话语,哲学被视为“最显著的资源”,因为“它的直接作用就是对生命的意义发出问题,并给予初步的答复”。但是由此孳生的“哲学的骄傲”,或许会“在片面追究人的主体性时,……将自己并不完整的看法当作普遍的解释”,却“忘记了人常被召、走向超越他的真理”。在若望保罗二世看来,这就是当代种种怀疑论、相对主义、对真理缺乏信心、“对人类伟大的认识能力普遍不信任”等等“流行症状”的根本原因。总之,“人不再期望能从哲学得到……最后的答案”。

值得注意的是,这几乎同样是德里达将哲学“推向广场”的途径。如果说德里达对传统哲学的“审判”确非“弑父”,那么我们的问题应当在于:德里达可以通过神学的逻辑重建话语的“公共性”吗?德里达是如何辨识神学所蕴涵的“公共性”意味呢?

1991年,德里达开始在《死亡的赠予》一书探讨《新约•马太福音》中的一句经文:“你的父在暗中察看,必然报答你。”(太6:4)这“暗中察看”被视为“绝对的不可见”(absolute invisibility),德里达由此发现了一个只能听、却不能看的“我”,从而“一切决定都不再是我的,……我只能去回应那决定”;不过“正是在这种对我的凝视中,我的责任才得以产生”,因为“责任(responsibility)”就在于“对他者的……回应(response)”。

关于“必然报答你”的后半句经文,德里达进而认为在回应“他者”并产生“责任”的时刻,对“报答”的期待其实是无法存在的,所以从根本上说,“责任”并非“我”的期待,更非“我”的承担。这样,“当‘我’的身份在奥秘中战栗时”,“我是谁”的问题便不再是意指“我是谁”(who am I),却是要追问“谁是那个可以说‘谁’的‘我’”(who is this “I” that can say “who”)。正是这种全然超越“我”的思路和意识,后来被卡普托(John D. Caputo)称为“‘非宗教的宗教’之基本教义”。

1994年德里达又应邀前往意大利的风景名胜卡普里岛,与包括伽达默尔(HansGeorg Gadamer)在内的7位学者共同讨论“宗教”问题。此次讨论的文章在两年后被辑为《宗教》[法]德里达、[意]瓦蒂莫编:《宗教》一书,而德里达本人的发言《信仰和知识》后来又被收入其《宗教行为》,作为该书的第一章。

此前,德里达的一部文集也曾被定名为《文学行为》Jacques Derrida, Acts of Literature, edited by Derek Attridge, New York: Routledge, 1992.。那么何谓“行为”?为什么“宗教”亦如“文学”,一定是某种“行为”?“行为”是否关联到神学作为“公共话语”的内在可能?

在德里达看来,“宗教行为”最直接的例子便是“祈祷之呼告的行为性”(the performativity of calling in prayer),因为“呼告”正如亚里士多德所说,是“非真亦非假”的一个“行为”的事实。这种事实虽然“没有事先的信靠”,但是“宗教的全部问题可能都归结于这一信靠的缺失”。总之,“宗教行为”的依托并不在于“信仰主体”可以“事先”认定的真假判断,却在于行为的过程本身。因此德里达要“回到”宗教这一名词的“生成”及其“语义”。

所谓“这个名词的生成和语义”,仍然是“行为”、“过程”等“行为性关联”(performativity),仍然是一个“行为性事件”(performative event)。用德里达的话说:它“在它业已开启的逻辑中是不可证明的,它是在不可决定中的他者的决定”。

沿着这样的思路,则谈论“信仰”可能首先需要“破执”。太过执著于自己的理解或者“事先的信靠”(preassurance),实际上恰如若望保罗二世所批判的理性哲学,是“将自己并不完整的看法当作普遍的解释”。而一旦“破执”,“原教旨主义”(fundamentalism)就会被“抽象地思考宗教”所取代,从而得到“事件的事件性”(the eventfulness of the event)、“历史的历史性”(the historicity of history)、“没有救世主降临的‘降临性’”(messianic or messianicity without messianism)、“启示‘启示性本身’”(revealing revealability itself)等等概念。正是在这样的意义上,通常的“宗教”总是与德里达的“宗教本身”(religion as such)有所不同。

德里达的全部努力,似乎都是要“悬搁”(epoché)信仰的具体内容和不同的宗教立场,“使它抽象化、纯化,而摆脱其根源”(to abstract and extract it from its origin),从而“宣告一种不仅仅是基督教的可能性”Jacques Derrida, Acts of Religion, edited by Gil Anidjar, p59.。即使对于弱小的、缺席的或者沉默的群体,德里达认为也应当是“代替他们说话,而又不为他们说话”(speaking on behalf of them... without speaking for them)。因为“为他们”和“为我们”的逻辑是一样的,只有如其所是地“代替”他们,才有可能避免任何“事先的信靠”。

从“回应他者”到“宗教行为”,德里达最终导出的恰好是“公共性”(publicness)的观念。而与他必求极致的习惯相应,甚至连“神学”本身,也被他切割为“神—学”(theology,关于上帝的话语)和“有神—学”(theiology,关于神性的话语)Jacques Derrida, Acts of Religion, edited by Gil Anidjar, p53. [法]德里达、[意]瓦蒂莫编:《宗教》,杜小真译,21页。。这恐怕是出于德里达对西方自身传统的检点:“世界拉丁化”(globalatinization)、“意识形态批判”、康德以及海德格尔的种种辩难,难道不是同属“基督教的根本框架”吗?

然而即使是基督教的神学,即使是“基督教的根本框架”,在当代神学看来也并不具有天然的“公共性”。因此才有费洛伦查(Francis Schüssler Fiorenza)“话语的群体”与“自闭的语言游戏”(isolated language game)之辨。就此而言,德里达的文字游戏未必不能启发神学的进一步思考。这就再一次绕回到“抽象地思考宗教”之话题。

德里达专门引述过海德格尔的一段话:“当诗人作为诗人的时候,他们是先知性的(prophetic),但他们不是……先知’(Poets, when they are in their being, are prophetic. But they are not ‘prophets’...),……我们不应……曲解荷尔德林的诗:……‘诗人的梦想是神性的,但他并不梦想一个神。’”(His dream... is divine, but it does not dream a god.)如此的上帝,只能是“不在而在”;“不在而在”的上帝,是“在其位置上不在场”。

从1980年到1998年,罗兰•巴尔特(Roland Barthes, 1915—1980)、保罗•德•曼(Paul de Man, 1919—1983)、福柯(Michel Foucault, 1926—1984)、阿尔都塞(Louis Althusser, 1918—1990)、德鲁兹(Gilles Deleuze, 1925—1995)、勒维纳斯(Emmanuel Levinas, 1906—1995)、利奥塔(JeanFrancois Lyotard, 1924—1998)等14位风采各异的思想者先后去世,德里达为他们写下的哀悼之辞被合编为《追思》一书。其中反复提及:当我们“用名字招呼或者称谓一个人的时候”,我们便知道“名字之于他的生命,开始无他而在”。或许可以说,这便是对“在其位置上不在场”的一个隐喻。

而当“一切都始于这个不在场的在场”的时候,“公共性”才得以成全。

目录 · · · · · ·

编者絮语

在其位置上的不在场

杨慧林

一 、化通玄理:基督教与社会、伦理问题研究

宗教历史社会学略观

【美国】罗伯特·N. 贝拉

宗教与现代精神

【德国】皮特·努奈尔

二、道无常名:理论与经典解读镜观物色:基督教文化与文学研究

马克·泰勒和他的“文化神学”

耿幼壮

马里昂的“被给予性的现象学”:一种谈论上帝的可能性

李丙权

三、浑元之性:基督教思想家研究

人性是圣经的

【法国】伊曼纽尔·勒维纳斯

施特劳斯的神迹观

李毓章

四、法浴水风:中国文化与基督教的对话

白晋的《古今敬天鉴》:传教士对儒家经典的诠释个案

刘耘华

基督教的“无我”与佛教的“无我”

张仕颖

五、镜观物色:基督教文化与文学研究

论大卫形象的三种类型

张思齐

超越:伟大艺术品的允诺

【德国】K-J. 库舍尔

六、书殿翻经:书评及新书介绍

中世纪神秘神学中的存在主义关注

代丽丹

读《幻觉的制作》

【墨西哥】黄 翔

七、罄集明宫:“文化研究与神学研究中的公共性问题”国际研讨班特稿

古今之争与诸神之争

张志扬

什么是公共神学:一种美国基督教的观点

【美国】麦克斯·斯塔克豪斯

电视传播宗教体验的可能性

【美国】司徒安

当代文化中的《圣经》与教会历史

【美国】萨缪尔·皮尔森

“文化研究与神学研究中的公共性问题”国际研讨班综述

张 华

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价