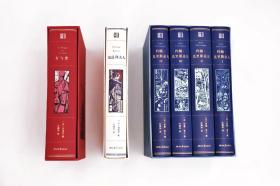

笔墨狂情 : 王铎与晚明书法艺术

收录200余件名家珍品 鉴赏线条、笔画、结构、章法、韵律、意境,感受书法之美

¥ 102 7.4折 ¥ 138 全新

仅1件

黑龙江哈尔滨

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者张以国 著

出版社中信出版集团

ISBN9787521759570

出版时间2023-09

版次1

装帧精装

开本16开

纸张胶版纸

页数176页

字数160千字

定价138元

上书时间2024-06-21

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

1、“神笔”王铎,上承王羲之、张旭,下开三百年书法新风。

作为明清时期书法的代表人物,王铎同时继承了王羲的“正统”与张旭的“野道”,用墨苍润、行笔遒劲、狂而不野、奇正相生。王铎主张“学古而不泥古”,他打破了临古和创作之间的界限,将草书书风推向了一个崭新的高度,为后世开创了新的美学典范,被启功誉为“王侯笔力能抗鼎,五百年来无此君”。

2、透视晚明书法之变革,洞见书法发展的千年流变。

本书从王铎的书法研究入手,探讨晚明时期中国书法之演变,并详细梳理了张芝、王羲之、王献之,以及张旭、怀素、颜真卿、米芾、黄庭坚、董其昌等历史上众多书法大家的风格特点,让读者不仅对书法史上这一重要转折时期有深入地了解,亦对中国的书法发展之千年流变有所洞见。

3、汇集200余件藏于海内外、难得一件的书画珍品,感受书法之美。

如王羲之《秋月帖》《兰亭集序》、王铎《唐诗卷》《圣教序》、怀素《自叙帖》、米芾《苕溪诗帖》、张旭《古诗四帖》、颜真卿《刘中使帖》、黄公望《富春山居图》、倪瓒《荣膝斋图》等,呈现了大量运笔细节图,横向对比不同作家的艺术特点,以及同一作家在不同时期的风格变化。

作者简介

张以国,1983年南开大学哲学系本科毕业,2001年获得哥伦比亚大学艺术史与考古系博士学位。先后任美国大都会艺术博物馆、波士顿艺术博物馆研究员等,现为南开大学王己千艺术中心主任。

张以国在中国书画鉴定、艺术史研究、博物馆学方面,有着丰富的经验和积累,从事王铎书画研究近四十年,为艺术品的收藏保护和国宝回归作出过杰出贡献,多部著作被哈佛大学、芝加哥大学等高校图书馆收录。

精彩书评

学习书法贵在用笔,米芾指出,不求“一一相似”的实质就是不要“因形赋笔”,首先要懂用笔之理,在此基础上,只要写得自然,定能浑然天成。王铎正是以此理运笔的。——《中国书画》

王铎字觉斯,河南孟津人……学二王草书,其字以力为主,淋漓满志,所谓能解章法者也。—— 明末书法家 倪后瞻

眼前突兀山险巇,文安健笔蟠蛟螭。……有明书法推di yi,屈指匹敌空坤维。—— 吴昌硕《孟津王文安草书卷》评王铎

王侯笔力能抗鼎,五百年来无此君。—— 启功《论书绝句百首》评王铎

在对传统中国书画的研究中,通过对艺术形式与现象的分析,张以国先生已经发展出崭新的评论方式。他对王铎的研究,提出了一个书法艺术诸多层面的详尽思考,即线条的意义是艺术家的深层表达。通过阅读、梳理历史文献,和对笔墨本身准确地分析,张以国介绍给读者的不仅是一位伟大的艺术家,更是艺术本身。作为一位西方读者,我从他那里学到了很多关于毛笔笔画的意义。——大卫·罗桑德(哥伦比亚大学艺术史与考古系前教授、系主任)

目录

序:新书法美学的宣言

di yi章 正统的重建:王羲之的方式

第二章 野道的汲取:张旭、怀素的书风

第三章 矛盾化解:自家风范的建立

第四章 《唐诗卷》中王铎悲郁内心的宣泄

第五章 王铎与董其昌的风格对立

第六章 王铎与晚明书法艺术中的豪放一派

第七章 王铎的理论与晚明的文艺思潮

参考书目

精彩书摘

在《唐诗卷》的题跋中,王铎虽然没有直接说明他的书法来自王羲之,但却排除了张旭、怀素的“野道”。他多次表示,王羲之和他的儿子王献之是其书法的真正楷模。晚年,王铎曾这样总结自己的书法实践:

予书独宗羲、献,即唐宋诸家皆发源羲、献,人自不察耳。动曰:某学米、某学蔡,又遡而上之曰:某虞、某柳、某欧。予此道将五十年,辄强项不肯屈伏古人。字画诗文,咸有萭彟。匪深造博文,难言之矣。

这段话是王铎在临摹了古代法帖后所作的题跋,由此也许可以说明,尽管他研习二王技法,却并非唯二王是从。经过五十年长期的学习,王铎相信王羲之的作品乃是书法艺术发展的顶峰。

从整体看,王铎《唐诗卷》磅礴的气势,显然已远离了王羲之工稳典雅的风格,而那些由中锋生成的圆转线条,倒和他所鄙视的张旭、怀素的“野道”十分接近。要解释这样的矛盾,理解王铎如何继承了传统,又摒弃了哪些,我们就必须去考察他从王羲之那里学到了什么。

公元 645 年,著名的高僧玄奘法师经过十七年的学习,将大量的佛经,从印度带到了唐代的首都长安。唐太宗被玄奘的行为所感动,为这项伟大的工程作序,并令高僧怀仁从遗留下来的王羲之作品中选字,集成《大唐三藏圣教序》(简称《圣教序)。怀仁将王羲之的行书和草书作品进行了甄选整合,有时,因他找不到所需的字体,就不得不借助一些相关的偏旁部首,进行嫁接、移位、拼凑,再造王羲之的风貌。于是,在《圣教序》中就出现了一些参差不齐的字体,它们是根据章法的需要,将王羲之的字放大或缩小后的结果。为了避免相邻字的重复,怀仁还交换使用楷、行、草三种字体。石碑最后于 672 年完工,耗时二十余年。[3] 与王羲之十分有限的存世作品相比,《圣教序》的字体数量丰富,布局精心周密,为后人的临摹提供了一个很好的范本。

王铎对《圣教序》钟爱有加,尤为欣赏其坚实的用笔与工稳的结体,并盛赞其刻工精致。他从少年时开始临习,之后一直是帖不离身。对王羲之的仰慕之情,也记录在王铎的诗中:“幼年慕斯人,其人介如玉。……我素师其书,其品信耿肃。”

从存世的王铎书法来看,他较早临写的《圣教序》作品书于明天启五年(1625),这是他 33 岁时写给朋友韩琳(字景圭)的25 开册页,现藏辽宁省博物馆。和宋拓本相比,王铎的临摹没有多少棱角,也没有原本的尖细,更没有刀刻的意味。通篇线条厚重、丰满,完全不同于原帖中的粗细变化。例如王铎的“十”字,用淡墨写成,横画宽度几乎是竖画的两倍多。用墨营造出大块的墨痕,这是王铎自创的“涨墨”法。绫绢的特性与湿墨在形成“涨墨”的过程中发挥了重要的作用,墨中的大量水分从绫上溢出,顺其纹理向外延伸,从而扩大了线条的表现层次。仔细观察,毛笔运行的轨迹还隐约可见,中间的部分略为深黑,而四周略浅,逐渐扩散。这种渐变的浓度传达着一种拓片所拓不出的运动感,在逐渐减淡的过程中,书写的时间性与韵律感得到了协调。尽管,很多时候王铎都按照宋拓去临写《圣教序》,但同时他也融入了一些自己的特点。

从笔画之间的关系上看,临本的运动感得到了明显的强化。如“灵”字,与拓片中相对松散的结构相比,王铎的临摹使笔画与笔画之间紧密相连。顶部的第一笔,由左到右,由轻而重,起笔锋利,落笔稳实。而且,字体最底部的两点写得简化:左边的一点向右上方伸展,而没有向左下方顿挫;而右边拐角的两笔也简化为一笔,显得稳健有力。不难看出,这样的简化是对拓片的自觉改造,加强了线条的力度与动感。35

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价