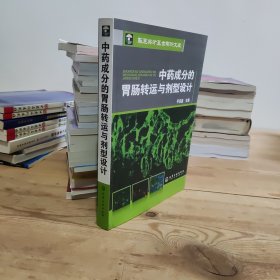

中药成分的胃肠转运与剂型设计

¥ 195 九品

仅1件

作者平其能 编

出版社化学工业出版社

出版时间2010-07

版次1

装帧平装

货号27

上书时间2024-05-15

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 17小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

图书标准信息

- 作者 平其能 编

- 出版社 化学工业出版社

- 出版时间 2010-07

- 版次 1

- ISBN 9787122077356

- 定价 128.00元

- 装帧 平装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 481页

- 字数 781千字

- 正文语种 简体中文

- 丛书 华夏英才基金学术文库

- 【内容简介】

-

《中药成分的胃肠转运与剂型设计》是作者自2000年以来承担2项国家自然科学基金重点项目和相关应用基础研究项目,是在口服药物胃肠转运及剂型设计领域部分成果的总结。书中借鉴和分析了近十年生物药剂学研究的成果,提出了中药成分生物药剂学分类系统这一科学命题。

《中药成分的胃肠转运与剂型设计》分为七章:第一章突出介绍生物药剂学分类系统的理论与实践基础,在药物研发中的重要作用以及中药成分胃肠转运研究概况;第二章介绍了影响吸收和代谢的胃肠因素,重点阐述近年来在肠转运器和肠代谢酶及其作用机制方面的进展,分析中药成分肠吸收及代谢的规律;第三章主要讨论药物理化性质研究的现代实验方法,结合生物药剂学分类系统设计中药口服剂型的方案和技术;第四章详细介绍了各种吸收促进剂的应用及作用机制;第五章介绍了常用的体内和离体的肠吸收、肠代谢、肝代谢以及胆汁排泄等动物研究实验方法及技术;第六章重点介绍近年发展迅速的Caco-2细胞模型、Calu-3细胞模型、脑星形细胞模型、MDCK细胞模型等的培养技术,以及在药物透过及代谢中的应用等;第七章针对中药成分的生物药剂学性质,介绍了国内外(包括作者研究成果在内)的86个中药成分吸收与代谢及剂型设计研究的实例。

《中药成分的胃肠转运与剂型设计》适合新药研究开发人员,高等院校教学及相关专业师生阅读参考。 - 【目录】

-

第一章发展中药成分的生物药剂学分类系统1

第一节生物药剂学分类系统1

一、基本概念1

1定义1

2分类1

二、生物药剂学分类系统的意义2

第二节生物药剂学分类系统的理论及实验基础3

一、溶解度、肠渗透性与吸收的关系3

二、药物的体外溶出与肠内释放4

三、体内外相关性6

四、溶出度与渗透系数7

1溶出介质的选择7

2肠渗透性数据的估计7

第三节基于生物药剂学分类系统的新药生物豁免原则9

一、FDA生物豁免技术指导原则9

二、生物豁免研究的一般技术要求10

1溶解度测定10

2药物的溶出特征及其溶出行为的相似性10

3肠渗透性测定10

4肠道外排转运蛋白的影响10

5胃肠道不稳定性11

6肠渗透性试验方法的适应性11

三、生物豁免原则适用的范围12

四、对生物药剂学分类系统判定标准的发展13

1溶解度13

2溶出度13

3体内外相关性14

4生物豁免药物的类型15

五、食物与药物相互作用的研究15

第四节生物药剂学分类系统的发展16

一、生物药剂学药物配置分类系统16

1定义与分类标准16

2BDDCS与BCS结合预测药物消除途径18

3对转运器酶相互作用的预测18

4对高脂食物与肠转运器相互作用的预测19

二、其他发展中的生物药剂学分类系统20

1定量生物药剂学分类系统(QBCS)20

2PCS分类系统20

第五节中药成分的生物药剂学分类系统21

一、研究中药成分生物药剂学分类系统的意义21

二、中药成分生物药剂学分类系统研究的内容22

1吸收机制研究22

2吸收部位研究23

3胃肠蠕动的影响23

4肠内代谢及肠壁细胞代谢24

5外排蛋白在吸收过程中的作用24

6剂型因素对转运的影响24

三、对发展中药成分生物药剂学分类系统的展望25

参考文献26

第二章药物的吸收和代谢29

第一节胃肠生理特点与药物吸收30

一、胃肠道的生理特点30

1胃及其生理功能30

2小肠及其生理功能32

3大肠及其生理功能34

二、影响药物吸收的生理因素35

1药物在胃肠道的吸收过程35

2胃肠道液体的成分和特性36

3胃排空36

4通过小肠37

5通过大肠37

6肠肝循环与肠肠循环37

7血流39

8胃肠淋巴系统、派伊尔结和M细胞39

第二节药物的胃肠吸收及转运机制41

一、药物的细胞间转运和细胞内转运41

二、药物通过生物膜的转运机制42

1转运机制的分类42

2膜转运的动力学特征44

三、胃肠道转运器45

1药物内流转运器45

2药物外排转运器54

第三节系统前代谢和肠肝首过效应64

一、胃和肠腔中的代谢65

二、肠壁和肝脏的代谢65

1Ⅰ相酶系统65

2Ⅱ相酶系统69

第四节剂型对改善吸收和代谢的作用72

一、前药和药物结合物73

1经典前药设计73

2靶向前药设计74

二、口服剂型设计的原理75

1利用药物代谢或外排的饱和现象75

2利用代谢酶或外排转运器的抑制剂76

3利用具有酶或外排泵抑制作用的辅料77

4利用脂质制剂78

三、非胃肠道给药剂型的应用81

参考文献82

第三章改善生物利用度的剂型设计和制剂技术89

第一节溶解度和溶出度的测定90

一、溶解度的测定90

1平衡法90

2合成法91

3溶解度测定的影响因素91

二、溶出度的测定93

1溶出度的研究现状93

2中药制剂溶出度的研究94

3建立溶出度与生物利用度相关性的一般性原则95

第二节油水分配系数的测定97

一、油水分配系数与脂溶性97

二、油水分配系数与pH97

三、油水分配系数与口服吸收的关系98

第三节人工生物膜在肠道透膜性研究中的应用99

一、脂质体/水模型99

二、平行人工膜渗透分析100

三、模拟生物膜/固定化磷脂膜色谱(MBC/IAMC)101

四、胶束液相色谱101

五、预测药物口服吸收的计算技术101

1应用概况101

2常用计算方法103

3计算技术的发展105

第四节BCS药物的剂型设计和制剂技术105

一、Ⅰ类药物制剂设计106

1胃肠道生物黏附系统106

2肠溶制剂107

3结肠定位释药制剂107

二、Ⅱ类药物制剂设计109

1成可溶性盐109

2晶型110

3增加药物颗粒的表面积110

4载体高度分散113

5磷脂复合物115

6包合物116

7微乳及自微乳117

8聚合物胶束119

三、Ⅲ类药物制剂设计121

1口服吸收促进剂121

2微乳122

3脂质制剂和油制剂123

4脂质纳米载体123

5生物黏附制剂125

四、非口服途径129

1鼻腔给药129

2注射给药129

3经皮给药130

4直肠给药131

第五节脂质制剂的设计和制备131

一、生物药剂学药物配置分类系统与脂质制剂132

二、促进药物转运及抑制代谢的脂质辅料133

三、中药脂质制剂133

1羟基红花黄色素A134

2三七总皂苷135

四、脂质制剂的固体化135

1脂质制剂固体化的优点135

2脂质制剂的固体化技术137

3固体化自微乳的剂型137参考文献138

第四章口服吸收促进剂145

第一节概述145

一、药物口服吸收的障碍145

二、克服吸收障碍的常用方法146

三、发展口服吸收促进剂的基本原则147

第二节吸收促进剂的作用机制和评价148

一、细胞内途径与细胞间途径148

二、紧密连接的结构及功能149

三、紧密连接的干扰和调节150

1紧密连接的干扰150

2紧密连接的调节150

四、吸收促进剂的研究方法150

1吸收促进剂的安全性及其细胞毒性150

2细胞毒性的评价方法151

3吸收促进作用的研究方法152

4浓度和暴露时间对吸收促进剂作用的影响152

5吸收促进剂的联合应用153

第三节表面活性剂作为口服吸收促进剂154

一、阴离子表面活性剂155

1十二烷基硫酸钠155

2胆酸类表面活性剂155

3癸酸钠156

4月桂酸钠157

二、非离子表面活性剂157

1麦芽糖苷157

2聚山梨酯157

3聚氧乙烯蓖麻油158

4维生素E聚乙二醇1000琥珀酸酯159

5甘油单油酸酯160

三、两性离子表面活性剂161

1磷脂及其衍生物161

2酰基肉碱162

第四节聚合物作为口服吸收促进剂162

一、环糊精及其衍生物162

二、泊洛沙姆163

三、聚丙烯酸酯164

四、聚胺类164

五、巯基聚合物/还原型谷胱甘肽165

六、壳聚糖及其衍生物166

1壳聚糖166

2N三甲基壳聚糖166

3N羧甲基壳聚糖167

第五节氨基酸类及生物大分子口服吸收促进剂168

一、氨基酸类口服吸收促进剂168

1非α氨基酸168

2酰基化非α氨基酸168

3SNAC169

4吸收促进机制——Pgp途径170

二、细菌毒素170

三、蜂毒素171

四、凝集素171

五、细胞穿透肽172

第六节其他口服吸收促进剂173

一、中药成分用作吸收促进剂173

1冰片174

2甘草174

3丁香174

4川芎提取物174

5当归174

6黄连174

7冰糖174

二、芳香醇类175

三、钙螯合剂175

参考文献176

第五章药物转运研究的动物实验方法182

第六章药物转运研究的细胞模型方法231

第七章中药成分各论271

中文索引466

英文索引475

相关推荐

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计

九五品成都

¥ 200.30

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计

九五品成都

¥ 200.35

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计

九五品北京

¥ 200.00

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计

九五品北京

¥ 200.00

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计

九五品郑州

¥ 320.00

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计(16开)

八品长春

¥ 280.00

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计(16开) /平其能

八品吉林

¥ 280.00

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计

九品宁波

¥ 308.00

-

中药成分的胃肠转运与剂型设计 /平其能

九品上海

¥ 200.00

-

胃肠动力中药的基础与临床

八五品深圳

¥ 154.88

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价